生食用牛肉の基準が定められました!生肉の取扱いに注意しましょう!!

平成23年4月、腸管出血性大腸菌による食中毒事件が広域に発生し、患者総数は100名を超え、このうち5名が亡くなりました。この事件は腸管出血性大腸菌に汚染されたユッケ(生肉)を食べたことが原因と考えられました。

この事件を受け、厚生労働省において、ユッケ等の生食用牛肉の基準が策定され、平成23年10月1日から施行されました。この基準を満たさなければ、生食用牛肉を提供することはできません。違反した場合は、食品衛生法による行政処分の対象になります。

1.生食用牛肉(内臓を除く)の規格基準

ポイント

- 専用の設備、器具が必要です

- 加熱処理が必要です

- 成分規格・保存基準が定められました

- 専門の知識を持った資格者が必要です

- 成分規格検査及び加熱殺菌に係る記録の保存が必要です

基準の対象となる牛肉について

「ユッケ」、「タルタルステーキ」、「牛刺し」、「牛たたき」等、生食用として提供される牛肉(内臓を除く) (注)ステーキを除く

生食用食肉の成分規格

- 腸内細菌科菌群が陰性であること。

- 検査に係る記録は、1年間保存すること。

加工基準と調理基準

加工、調理の共通基準

- 設備

-

- 加工は、他の設備と区別され、専用の洗浄消毒設備を備えた、衛生的な場所で行うこと。

- 肉塊(食肉の単一の塊のこと。)が接触する設備は専用のものを用い、一つの肉塊の加工ごとに洗浄及び消毒を行うこと。

- 器具の衛生

-

- 器具は、専用のものを用いること。

- 器具の材質は、清潔で衛生的かつ洗浄及び消毒の容易な不浸透性であること。

- 器具の洗浄消毒は、一つの肉塊の加工ごとに(病原微生物により汚染された場合は、その都度)、83℃以上の温湯で行うこと。

- 衛生的取扱い温度管理

-

- 肉塊が病原微生物により汚染しないよう衛生的に行うこと。

- 肉塊の表面の温度が10℃を超えることのないようにして行わなければならない。(加熱殺菌をする場合を除く)

- 汚染の内部

拡大防止 -

病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある次の処理をしてはならない。

- 刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理

- 調味料に浸潤させる処理

- 他の食肉の断片を結着させ成形する処理 等

加工基準 (生食用食肉の加工を行う施設)

- 生食用食肉取扱者

-

生食用食肉の加工は次の者が行うこと。ただし、その者の監督の下に行われる場合は、この限りでない。

- 食品衛生管理者

- 食品衛生管理者登録講習会修了者で、食肉製品製造業に従事する

- 認定生食用食肉取扱者養成講習会を受講した者(詳細は以下の「2.認定生食用食肉取扱者養成講習会について」をご覧ください)

- 原料肉の取扱い

-

- 肉塊は、凍結させていないものであること。

- 衛生的に枝肉から切り出されたものでなければならない。

- 加熱又は同等の

措置、記録 -

- 上記の処理を行った肉塊は、速やかに以下の処理を行うこと。

- 気密性のある、清潔で衛生的な容器包装に入れ、密封(十分に脱気すること)。

- 塊の表面から深さ1cm以上の部分までを60℃で2分間以上加熱。(又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法)

- 速やかに4℃以下に冷却。

- 加熱殺菌に係る温度及び時間の記録は、1年間保存すること。

- 上記の処理を行った肉塊は、速やかに以下の処理を行うこと。

調理基準 (生食用食肉の調理を行う施設)

- 生食用食肉取扱者

-

生食用食肉の調理は次の者が行うこと。ただし、その者の監督の下に行われる場合は、この限りでない。

食品衛生責任者 (注)市内の全ての飲食店や食肉販売施設には、設置が義務付けられています。

- 使用する肉

- 生食用食肉加工基準を満たす処理を行った肉を使用すること。

- 提供

- 調理を行った生食用食肉は、速やかに提供すること。

保存基準

- 4℃以下で保存すること。

- 生食用食肉を凍結させたものにあっては、-15℃以下で保存すること

- 清潔で衛生的な容器包装に入れて保存すること。

2.認定生食用食肉取扱者養成講習会について

対象

生食用食肉の加工を行う者。(食品衛生管理者の資格を有する者は受講する必要はありません。)

(注)調理のみを行う施設の食品衛生責任者は受講不要です。

講習会内容

- 生食用食肉の規格基準(1時間)

- 生食用食肉の取扱いに係る留意事項(1時間) 病原微生物の制御、加熱殺菌の条件設定等

- 食肉に関する衛生管理(1時間) 腸管出血性大腸菌等のリスク、交差汚染防止対策等

講習会日程

令和5年度(2023年度)の養成講習会は終了しました。

受講を希望される方は、下記の連絡先にお問い合わせください。

3.生食用牛肉の表示基準について

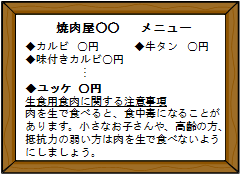

店舗(飲食店等)で(容器包装に入れずに)提供・販売する場合の表示

- 一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨

- 子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨

※店舗の見やすい箇所(店頭掲示、メニュー等)に表示する必要があります。

表示例

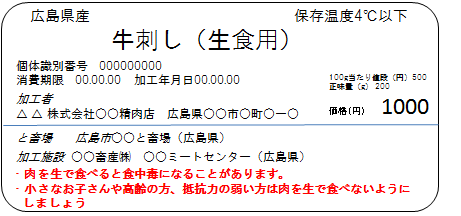

容器包装に入れて販売する場合 (注意:従来からの表示事項に加えて、次の表示が必要です)

- 一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨

- 子ども、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨

- 生食用である旨

- とさつ又は解体が行われたと畜場の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及びと畜場である旨を冠した当該と畜場の名称

- 生食用食肉の加工基準に適合する方法で加工が行われた施設の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及び加工施設である旨を冠した当該加工施設の名称(※加工施設が複数あれば、すべて記載)

※容器包装の見やすい場所に記載する必要があります。

表示例

4.パンフレットダウンロード

5.関連通知

-

食品,添加物等の規格基準の一部を改正する件について (PDF 221.1KB)

平成23年9月12日付 厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知(食安発0912第7号) -

平成23年9月12日官報(2~3ページ) 厚生労働省告示第321号 (PDF 216.5KB)

-

生食用食肉の表示基準の施行について (PDF 142.5KB)

平成23年9月13日付 消費者庁食品表示課長通知 -

「生食用食肉の腸内細菌科菌群の試験法について」 (PDF 319.3KB)

平成23年9月26日付 厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知(食安発0926第1号) -

「生食用食肉(牛肉)の規格基準設定に関するQ&Aについて」 (PDF 236.5KB)

平成23年9月28日付厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長通知(食安基発0928第1号)

参考

6.生肉についている食中毒菌

- 病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を含む)、カンピロバクター、サルモネラなどの食中毒菌はもともと、牛、豚、鶏の内臓に存在し、加工する際に食肉に付着することがあります。

- 平成16年から平成20年に行った広島市保健所の検査では、チルド(冷蔵)鶏肉の83%からカンピロバクターが検出されました。

7.牛レバーの取り扱いについて

牛のレバー(肝臓)については、肝臓の内部まで腸管出血性大腸菌(O157)などの食中毒菌に汚染していることがあるため、安全に生食するための有効な予防対策が見いだされるまで、牛レバーを生食用として提供または販売できません。

【参考】 リンク

- 牛の肝臓(レバー)を生食するのはやめましょう

-

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成24年6月25日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)(外部リンク)

-

牛レバーを生食するのは、やめましょう(「レバ刺し」等)(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

-

牛の肝臓の基準に関するQ&Aについて(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

-

牛肝臓の生食(「レバ刺し」等)に関するよくある質問(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

8.消費者の皆様へ

- 規格基準に適合している生食用牛肉には、「生食用である旨」「と畜場名」「加工施設名」「リスク表示」等の表示がありますので、ご確認ください。

- 「生食用牛肉の規格基準」が設定されましたが、食中毒のリスクが完全になくなるものではありません。

- このため、規格基準に適合した生食用牛肉であっても、子どもや高齢者などの抵抗力の弱い方は、生肉を食べないよう、また、食べさせないよう十分な注意が必要です。

- 牛のレバー(肝臓)については、肝臓の内部(中心部)にまで腸管出血性大腸菌(O157)などの食中毒菌が入り込んでいることあり、安全に生食するための有効な予防対策が見いだせていないため、生で牛レバーを食べることはとても危険です。必ず十分に加熱して食べてください。

「新鮮」、「高級肉」であることは、食中毒のリスクとは関係ありません!

【参考】 リンク

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 食品保健課企画係

〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階

電話:082-241-7434(企画係) ファクス:082-241-2567

[email protected]