カンピロバクター

1 カンピロバクターの特徴

- 食中毒を起こす細菌で、もともとニワトリやウシなどの動物の腸管内にいることから、肉に加工するときに腸管内にいた菌が付いてしまうことがある。ただし、カンピロバクターが付いていても、色やにおい、味に変化はない。

- 100個程度と比較的少ない菌量で感染する。

- 熱には弱く、75℃、1分間の加熱で死滅する。

- ヒトや動物の腸管内で増殖しやすく(酸素濃度3~15%、温度40~42℃)、通常の大気中(酸素濃度約23%)では増殖することはほとんどない。また、酸素のない環境でも増殖しない。

※近年、広島市で発生している食中毒で原因物質の上位を占めているのが、カンピロバクターによるもの。

2 主な原因食品や感染源

食肉がカンピロバクターに汚染されるまで

1.もともとニワトリやウシなどの動物の腸管内にいる。

2.加工する時に、腸管内にいた菌が肉の表面に付く。

3.食肉には、カンピロバクターが高い確率で付いている。

※鶏肉の81%から、カンピロバクターが検出された。

(平成27年度の広島市保健所調査結果より)

原因食品や感染源

- 鶏肉や牛肉などを使用した、生肉や半生肉の食品

(例)鶏レバ刺し、鶏刺し(ささみ刺し)、鶏肉タタキ など - 生肉の汁(ドリップ)などから二次汚染をうけた食品

- 動物の糞に汚染された井戸水や沢水

3 症状

-

潜伏期間

(感染後、症状が現れるまでの期間) - 2~7日

※他の食中毒を起こす細菌に比べて長いのが特徴 -

症状

-

腹痛、下痢(水様便・血便)、発熱(38~39℃程度)、頭痛

-

その他

-

- ※多くの患者の方は1週間程度で治癒し、通常、死亡例や重篤例はまれですが、子どもや高齢の方、抵抗力の弱い方等は、重症化の可能性が高いことに注意が必要。

- ※まれに、感染後、手足のマヒや呼吸困難などを起こす「ギラン・バレー症候群」を発症し、後遺症が残る場合などがある。

4 予防方法

(1)十分な加熱[やっつける]

- 加熱調理する時は中心までしっかり火を通しましょう。

- たれ付肉、結着肉、ミンチ肉などは肉の内部に菌が入り込んでいることがあるため、特に注意が必要です。

- 肉を生や生焼けで食べないようにしましょう。

(2)二次汚染の防止[つけない]

- 生肉を取り扱った後は、手洗い、調理器具(包丁、まな板等)の洗浄、消毒を行いましょう。

- 生肉を冷蔵庫内で保管する際は、タッパーやトレー等の容器を使用し、生肉の汁(ドリップ)が他の食品にかからないよう注意しましょう。特に生野菜(サラダ)等の非加熱食品や調理の済んだ食品は要注意です。

- 肉類を調理する調理器具等は専用のものを使いましょう。

- 焼肉やバーベキューの際は、専用のトングを使用し、食べる“はし”で生肉に触れないようにしましょう。

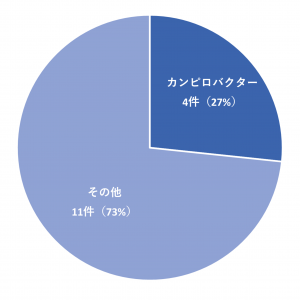

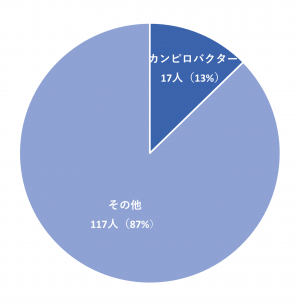

5 統計データ ※令和6年は発生なし

(1)広島市食中毒発生状況

令和5年

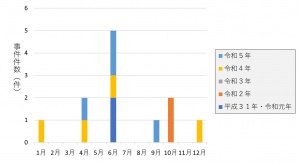

(2)カンピロバクター食中毒事件発生状況

平成31年・令和元年~令和5年

6 その他関連情報

生食用食肉の提供について

参考情報

生食用牛肉には基準が定められています。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

牛レバーを生食用として提供することは禁止されています。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

豚の食肉及び内臓を生食用として提供することは禁止されています。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

外部リンク

ダウンロード

-

食中毒図鑑Vol.01 カンピロバクター (PDF 4.1MB)

-

カンピロバクター食中毒発生状況 (PDF 672.9KB)

-

肉の生食・加熱不足に注意!(消費者用) (PDF 279.5KB)

-

肉の生食・加熱不足に注意!(事業者用) (PDF 279.9KB)

-

家庭で防ごう!カンピロバクター食中毒 (PDF 374.3KB)

-

焼肉店での食中毒予防のポイント (PDF 730.0KB)

-

焼鳥屋、居酒屋店での食中毒予防のポイント (PDF 728.1KB)

-

生や半生の鶏肉料理を扱う飲食店の皆さまへ(月別発生件数) (PDF 2.0MB)

-

食肉の低温調理は中心温度で管理を (PDF 1.1MB)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 食品保健課調査係

〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階

電話:082-241-7434(調査係) ファクス:082-241-2567

[email protected]