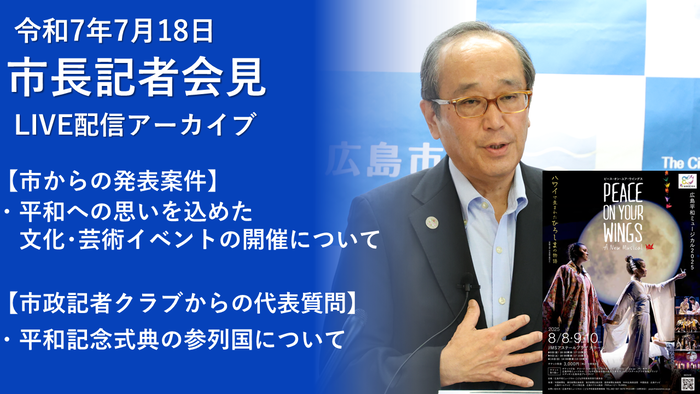

2025年7月18日記者会見「平和への思いを込めた文化・芸術イベントの開催について」外2件

- 日時 令和7年(2025年)7月18日(金曜日)午後1時30分~午後2時03分

- 場所 市役所本庁舎11階第1会議室

市からの発表案件

平和への思いを込めた文化・芸術イベントの開催について

市長

今日は平和への思いを込めました文化・芸術イベントの開催について説明時間を少しいただきたいと思います。

私自身は、国内外から本市を訪れる多くの方々が、原爆でまちが焦土と化してしまったという事実、それとさらにその後、先人たちが廃墟から復興するための様々な努力をしたということ、その結果、美しいまちへと発展を遂げてきたと、こういった現実をまずは見比べていただくということが、とても重要だと考えておりまして、そうした上でハード面での復興ということに加えて、いわゆるソフト面でのいわば取組、文化とか芸術とか、いわゆる社会事象。個々での環境にも触れていただくということになれば、この広島の地で「平和の尊さ」ということを実感していただけるのではないかと思う次第でありまして、そうすると、この実感という効果から人間が持っているいろいろなことにくじけない心、逆境を超えてしっかりと発展していこうというそういう原動力を生むというか、そんな気持ちになっていただけるのではないかというふうな思いがあります。そういうふうにしていただきたいなという考え方が基本的にあります。

今申し上げたことをスローガンとして掲げているのが「迎える平和」という言い方なんですけれども、これまで様々な分野においてそういった取組を進めてきているんですけれども、今年、被爆80周年ということであります、そこで今年注目していただきたい文化・芸術のイベントのうち、近々8月、ここを中心に市内の各地で開催されます情報を掲載したリーフレットを作成いたしましたので、まずは紹介させていただきたいというふうに思うわけであります。

お手元にリーフレットが届いていると思いますので、そんな気持ちで作っているということで見ていただくと分かりますけれども、このリーフレット、表と裏面が日本語表記なんですけれども、内側だけ英語の表記にしておりまして、バイリンガルというか両方で読んでいただくということで、平和記念資料館とかレストハウスのような場所におきまして、さらに平和記念式典の会場でも配布して、ぜひ皆さんの目に触れるようにしたいなと思っていますので、よろしく御配慮を願えたらということであります。

今流れている映像は、ハワイのミュージカルグループであります「オハナ・アーツ」という方々による「ピース・オン・ユア・ウイングス」という公演のもようでありまして、先ほどお配りしたリーフレットにも掲載しているんですけれども、この映像を見ていただくと分かるように、このイベントは若い方々が演じておられまして、次の時代を担う若い人たちに、心から平和というものを願うホノルルのこどもたちもいるんだよと、その方々の歌声とか演技、こういうものを見ていただくことで、こういった若者の思いっていうのが国境を越えて、平和についていろいろ考えていただけるきっかけになるんじゃないかというふうにも思っておりまして、実演するということになっているんですけれども、8日と9日の午後に特別上演するということで、実は市内の小中学生を無料招待して、ぜひとも見てくださいと、こんな仕掛けにしているというものであります。

それともうひとつは、12日に広島とホノルルのこどもたちの交流を深めようということ、そして、それを音楽を通して平和へのメッセージを発信するというやり方の中で「こども平和音楽祭」なるものを開催をしようということにしておりまして、ここの中でも「オハナ・アーツ」をゲストに来てもらいまして、もう少し広げて広島広域都市圏内の中高生たちもコンサートに出てもらうということで、可能なかぎり若者の国境を越えた交流といったこともこの機会にできないかなというふうに思っておりますので、その点御理解いただいた上での周知の方お願いできればと思っているところであります。以上です。

記者

この21ですね、イベント・音楽関係とか美術ですとか、芸術・文化とか、何かそういったようなものが多いと思うんですけど、ここに、多分、この時期っていろいろなものがあると思うんですけど、ここの21をピックアップされた何か基準というか、理由というか、こういう趣旨で集めましたっていうのはあるんでしょうか。

市長

共通しているのは、いわば、被爆から80年以上経って、当時の状況を自分たち直接的には経験していない多くの方々が間違いなく、今、おられます。そういった方々に、そのときの状況をまず知っていただき、それをどう受け止めるかということ。つまり、次世代に向けて、この平和の思いを伝える上で、重要な要素を組み込んだイベントとして、一応、リストアップしておりまして。ですから、若い方々同士でしっかりとこうしたイベントを通じて、いろいろな思いの確認をしていただけるいい材料じゃないかなというふうな思いでピックアップしております。

市政記者クラブからの代表質問

平和記念式典の参列国について

記者

先日の記者発表で、今年の(平和記念)式典の参列予定が過去最多の124か国・地域と欧州連合の政府代表が参列予定であると発表されましたが、このことについて市長の受け止めをお聞かせください。

市長

今年の式典開催は、非常に世界情勢が、いわば、暗雲が垂れ込めている中での開催というふうなことも基本的な背景にあるんじゃないかという気もするんですけれども、そんな中で平和を考えていただく、被爆者への慰霊とともに平和のあり方といったことを考えていただけるきっかけになるこの式典でありますので、基本的にそういったことに関心がある方々がベースとして増えているんじゃないかなと思っていますけれども、それにかてて加えて、我々の取組の中で、今年の式典に向けては「ヒロシマの心」、参列者の方々にしっかりと理解を深めていただいて、こういう問題提起をして、それを考えようかなと思う方々に主体的に判断していただいて参列を促すという方法で、私なりに言えば、この式典の本来の原点に返ったやり方ということでやらせていただいたこともあって、現時点で196の国・地域及び欧州連合代表部へと、通知文を広く発信した結果ではないかなということで、複合的な結果じゃないかなと思います。

こうしたことで、受け止めた側がこの式典についての意味をもう一回確認して、行ってみようじゃないかということで、たくさん来ていただけるということであれば、思いが伝わり、かつ、一定の成果があったというふうには受け止めたいと思っているんですけれども。またその中でも国ベースでは様々な御意見も、また予想されるんですけれども、私自身は、今申し上げた「ヒロシマの心」、つまり、国というレベルではなくて、国の下で平和な生活を望む市民社会の我々の、いわゆる生活実感、そういった中で戦争というものがないということを本当に願っているんで、それをどういう形で実現するかと。もし、自分たちが原爆の被害に遭うんだったら、やっぱりない方がいいだろうと。それをどうしたらいいかということを、しっかりと考えていただける、そういう機会にしていきたいと思うんですね。

ですから、まずは(被爆の)実相をよく理解する。その上で、それに向けて平和が尊いということを実感していただく。参加した方々が、いろいろなお立場ありましょうけれども、まず個人として、その重要性なり大切さを受け止めていただいて、それぞれの立場で核廃絶なり、戦争のない世界に向けての機運醸成を確実にできるような行動対応を促せたらいいなというふうに思っておりまして、そういう意味では国境を越えていろいろな方に来ていただくということを願っております。その第一歩というか、そういった試みが、少し、つぼみといいますか、つけたんじゃないかなというふうな受け止めでいます。

記者

参列国が過去最多の予定で、今お話しされたとおり、ある程度の成果があったということなんですけれども、一方で、核保有国の中では、ちょっと、まだまだ来られる予定がなかったり、回答がないっていうふうな現状も同時に存在すると思うんですけれども、その点に関しては、どのように受け止めていらっしゃるか教えていただけますか。

市長

これは、参列の回答がない国、不参加というふうなことも含めてなんですけれども、それぞれに、国ごとに理由があろうかと思いますけれども、私自身、その理由を詮索する立場にはないし、そのことについて、コメントを加える立場じゃないなというふうに思うんですね。

今、申し上げたように、この平和のことに関しては、被爆ということを捉えて、それを人としてどう受け止めるかということを、しっかりとお願いするということで開催するわけですから、それをどう理解して、来るか来ないかを、いろいろ考えていただいているわけですから、その考えていることそのものについて、どうこう言う立場じゃないということを、まず、しっかりとした上で、私自身として、本市としては、その上で、この広島の式典を理解するということを広くしていきたいわけですから、できるだけ多くの方々に式典に参列していただくと、いただきたいと。これはメッセージ。

そして、出てきていただいたかぎりは、元々、案内状に原爆死没者の慰霊ということとともに、核兵器廃絶、そして、世界の恒久平和の実現を真に願うヒロシマの心。ここで軽く流しているように思えるかもしれませんけれども、私自身は真に願うヒロシマの心。ここをとても大事にしておりまして、そのことをしっかり理解していただきたいということを切に願っているんですね。真に願うヒロシマの心というのは、ややもすれば、このヒロシマの心、広島の人といっても、あなたたち日本人でしょと。日本の国策と離して物事を考えられないんじゃないかとか、日本ということになれば、日本が過去に戦争を引き起こして、そして、相手国にも犠牲を出したという、国のその御子孫の日本だと。そういったことも生まれたときに、そういったことを切り離して、いわゆる過去の責任みたいなことを、御子孫だから背負っているんです。

そのことを切り離して、平和、平和と言うのをどう思うかというようなことも、実は聞かれたりもしたことがあるんですけれども、そのこと事実を否定するわけではなくて、このヒロシマの心というのは、そういったことで過去をひこずって、どちらが原因があった、あるいは、どちらで被害が出たといったことがあったということを追及して、責任追及のような議論をするような場に、もし、してしまうならば、この平和の心、未来思考で、今後こういったことをなくそうということを皆さんにお願いするという式典が台なしになるんだから。

それを議論するんではなくて、そういったことを考えるんじゃなくて、それを越えて、あるいは国境を越えて、地球市民として考えていただきたいというものなんですよということを口を酸っぱくして言っているんで強調したい。それを言うと、それは理想主義的だって言われるので、その理想主義というのは、実は広島のまちというのは、私自身はこの平和記念都市建設法というものに基づいて、平和の象徴であるまちをつくるということに、不断に活動しろという命令があるんで、単純化して言えば、それを皆さんにお願いするということは私の仕事なんで、これを言わせ続けていただく。こんな立場であるということを、ぜひ、理解していただきたいというふうに思っております。

記者

御確認なんですけれども、もし、理想主義かもしれないですが、そういった御意見には賛同するんですけれども。

であれば、なおさら、今、核を持って、何なら核脅しをしている国でしたり、核実験している国でしたり、パキスタンだったり、なおさら、式典に来ていただきたいというふうな思いもあられるかと思うんですけれども…。

市長

気持ちはあります。ですから、そういった意味で案内状は出して、これを理解して来てくださいと。それを来ることで、我々の思いを、例えば、政治利用しようっていうふうな心構えで来るんじゃなくて、この思いを受け取るために出てください。だから出ないということについて、なぜかということは問いません。むしろ、納得すれば出てきていただけると、そういう関係にあるんじゃないかということで最初申し上げて、できるだけ多くの方々に来ていただくということは願いつつ、相手の家まで乗り込んでっていうか、心まで乗り込んで何でだと、そういう議論するんじゃなくて、こちらの気持ちを受け止めるということを、ぜひ、お願いしますということを言い続けているつもりであります。

記者

仮にもしかしたら、式典ギリギリに回答が来るかもしれないんですけれども、現時点で未回答ということは、ちょっと、ヒロシマの心というのを理解してもらえてなかったというふうな…。

市長

ことかも分かりませんし、自分たちの価値観として、ヒロシマの心、理想は分かるけれども現実世界はそうではないんで、自分たちは、それを重視せざるを得ないというお答えかも分かりません。

ですけど、それを乗り越えないと世界平和ということはなかなか難しい、現実の世界がこんなふうに暗雲が垂れ込んでいるっていうのは、現実の国際情勢の中で、国対国の争い、それをいかにしのぐかということに力点を置いているがために、こうなっているんじゃないかと思いますので、それを乗り越えるその目標値を設定するという考え方を持たないかぎり平和な世界は訪れないんじゃないかなということ。もし、聞かれるのであれば、あえてそう申し上げたいというふうに思っています。

その他の質問

参議院議員選挙の政策について

記者

2日後に投開票を迎える参議院選挙の政策についてお伺いしたいと思うんですけれども、各党、外国人政策というのが非常に大きなテーマになっておりまして、広島市、これは基礎自治体であるわけですけれども、外国人住民とも近い行政機構の長として各党の主張等々を拝聴して、何か思うところがあれば所感をお伺いしたいと思います。

市長

今の選挙戦の中で、争点のひとつとして、日本国籍を持たない方々への扱い、社会保障制度であれ、地域生活の様々な問題、責任であれ、いろいろな形で議論されていると思いますが、私自身は、この広島のまちづくりの基本的な重要な視点として、「多文化共生」これをやろうということを言ってきております。そのときの多文化というのは、当然、この広島地域の郷土文化の他に国内での他の文化、あるいは国外での文化、いろいろな特性を持った方々が市民社会の中で、真っ当に生きていけることができるようにするという目標だと思っています。

そうした中で、日本人でも外国人でも、あってはならないと言いながらも、犯罪行為があったりする。そして、ルールを設定していても、それを守らないという方々がどこでもあるわけですから。そういったことをどういう形でコントロールするか、規制するかということを国内の人、外国の人という単純な切り分けで、物事を処理するっていうのは、とても何ていいますか、人権軽視だということじゃないかと思うんです。

それぞれ、自分たちが仮に、この国外に行って、そこで暮らすという立場になったときに、そちらの国から外国人、全く違う人間だと、だからこういうことをすると、もし、自分が言われたり、そういう扱いをしたときにどう思うんでしょうか。人間ですから、自分のことを考えると同時に相手の立場、逆の立場になったときにどうなるかというふうなこともよく考えた上で、制度を手直しし、そして、お互いがちゃんとした生活をできるようにするということです。

自分のことと同時に相手のことも考えるということ、これは個人もそうですし国家もそうです。自国のことのみ専念して他国のことを考えないようなやり方そのものを推し進めるっていうのは、自らがその社会に不安定要因を提供する、そういう議論の仕方だと思うんですね。それを乗り越えるための議論ということをもっともっとやってもらいたいと思います。

記者

一方で一部の自治体がなかなか乗り越えられないような状況とか、共生が難しいんじゃないかと市民側から、そういった声も出ているとは思うんですけれども、こういったとき自治体とすれば、どういう対応っていうのが適切なのか、何かそういった市長なりの考えというのはありますでしょうか。

市長

これは、いわゆる現実と理想というものをどういうふうに調整していくかという極めて手続き的な議論、初歩的な議論になるんですけれども、今、問題が起こっているということは、現行システムがうまく機能していないから問題が発生していると。その誰かがいるからとか、何かがあるからではなくて、それらを調整するためのシステムが不全だからと、こういうふうに考えるのが行政マンとしての基本じゃないかと思うんですね。

それと現行システムの、そういった問題を生じさせる調整システムのどこが機能不全なのか、それを例えば、こういうふうに直すとそれが解決できるのか。それだけじゃなくて、ここも関連させなきゃいけないのかと、そういった形で調整する方法を具体的に提示し、それを十分検証して組み替えていくと、そういった手順の中で個々の問題を解決すべきだと思うんですね。根源的にいうと、今は日本の社会は、移民というものを受け入れないということを前提に、しかし、外国の方々が来て働いて生産性に向上、あるいは、そのものをつくるための労働力としての貢献はいただこうと。こうやってある意味で選択的な良い部分を使いたいというシステムを基調として作りあげていますよね。

例えば、その部分がどうも機能不全を起こしているんじゃないかというふうに、例えば考えてみると。よその国なんかで、そういうことなしにやっている国がどうだろうかと。社会保障なんかも、まず、国内で国籍を持っている方を中心とした保険料体制にするのか、国籍を問わず、生まれを問わず、入ってきた方々を、そこに住んでいれば、居住民をベースとした保険システムにしてやると。それを出て行くときの調整も画一的にするのか、今度、継続できるように給付、保険料をストップして通算してやるということを原則にするかとかね。その組み替えをすること自体で、全然、給付問題も変わってくるんですね。それが十分でないのに、今、問題起こっているから、手直しして、何かあるとこうやると、先ほど言った、外国人か、日本人かと、その切り口を変えないままにシステム調整するということに、いろいろな次なる問題をはらんでいるというような気がして仕方ないので、改めて、そういった原点に立ち返って、制度そのものの今の狙いなりが正しいのか、それがこういう問題を起こしているんじゃないかというような発想で考えてもらいたいと思いますね。

ちなみに私自身は、本市として外国人問題で、いわば技能実習制度から育成就労制度に変わるということで、政府内で検討しているということがありますので、こちらの方については外国国籍の方を日本にブローカーみたいな形で、あるいは仲介者として紹介する方々がおられれば、その方々を今以上にしっかりグリップして、その方々が持つ情報を、その導入する方々が行く地域の自治体に事前にお知らせして、それに備えるための準備をする期間を与えるなりして、十分可能かどうかということを検証するとかしながら、受け入れ体制強化のためのもっと情報交換ができるように、そういった制度みたいなことを、もう少し考えないといけないんじゃないかという問題提起をしているところであります。

記者

先ほどの参議院選挙に関して、もう少し踏み込んだ質問をさせていただきたいんですけれども、まず参政党が大きな躍進を遂げているということで、さらに参政党といえば過去に今の代表の神谷氏が、原爆が落ちた広島・長崎に原子力潜水艦を造ろうというふうな話をしていたり、今多分、東京の立候補者ですかね、核配備していこうみたいな発言をして大きな注目を集めています。その点に関して、広島の市長の立場として何か思うところ等があれば、ぜひお願いします。

市長

詳しくその方の発言を見ていないんですけれども、部分部分で、今言われた論点だけで整理しますと、いわばその強力な武力を持つ、多分その方は個人じゃなくて国家ベースで議論されていると思うんですね。国家というのは人々の集合体で、あくまで抽象的な概念ですよね。自然人ではないですから。

そうすると領土を設定して、この地域内に住む方々の生活・平和を守るための取組を私はやるということをまず設定して、その国が、他の国という抽象的な概念ですけど、それが原爆とか原子力潜水艦で攻撃を仕掛けるんだったら、その国のそういった行為自体を抑えるために、抑止力というふうに多分言うんでしょうね。それに負けないようなものを用意するのが、まず普通の動物本能だろうと。脅しには脅しでということで。そういう発想で考えれば当然だろうということを多分、言われているんだろうと思うんですけれどもね。その武力というものについては、それを使うということは、相手の存在そのものを否定することにつながりかねない行動ですからね。

この地球上で、自分がもし相手の立場でと考えたら、両方が生存しなければ自分と相手という概念が存在しないわけですから、存在を前提にしながら価値観が違う、考え方が違う者が共存しようとすると、話し合いをしてどういうふうに調整するかということをやりきっていかなければいけない。そうしないと両方とも、存在できないのでね。自分の意に沿わない相手方より優位に立つために、最終的に相手を抹消するだけの力を備えておくということで、相手の言い分を抑える。理屈の上では正しいとしても、完全にその論理は、相手の存在を否定するということを究極に構えているわけですよ。そういった考え方が本当に平和というものにつながるでしょうかということを問いかけているのが広島だと思うんですね。

ですから、そういった考え方があるとしても、それを超えて共に生きるという中で問題解決を考えましょうよということを広島としては言っているわけですから、ここを理解してくださいということを言い続ける他ないと私は思っています。

記者

要するに相手の、広島市としてはその価値観といいますか、その視点というのは理解できないものという認識、共有できないものという認識でよろしいでしょうか。

市長

共有する方もいるから、地球上が平和を保っている部分があるんじゃないでしょうかね。それの究極の議論は、例えば人を殺した、国家として、罪人としてその人の命を奪うという刑罰法規でも、そのことの存在を否定するから、死刑というものをなくしましょうという究極の議論はありますよね。お互い生きている限りその人を更生してあげて、そういう犯罪行為に至るのも、個人の責任以上に社会現象というもの、社会的背景があるから言っているんで、それを除去して更生するという機会を残すということ。抽象的な国家というものは個々人の生命を剥奪するという罰のあり方を見直そうと、これなんか相当理想的な発想ですよ。

そういうことを言っておられる方もいるというようなことを考えたときに、理想というものをしゃべるかぎりにおいてはそれを信じ、それを実現したいと思われる方がいるからであって、私の個別というか独自の発想じゃないんですね。これをここで言わせていただいているのは、改めて言いますけれども、広島の市長という立場で今言っています。あくまで広島の市長は、広島平和記念都市建設法に書いてある、平和を理想とするこの象徴都市を創り上げるために、不断に努力しろと、活動しろと言われているその法律を一生懸命施行するためにしゃべっていると思ってください。

※( )は注釈を加えたものです。

配付資料

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 広報課報道担当

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2116(報道担当) ファクス:082-504-2067

[email protected]