第2次広島市日本語教育推進計画

令和7年10月 広島市

計画の趣旨

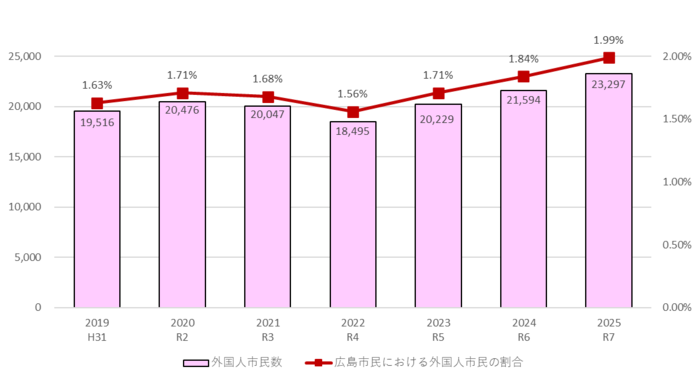

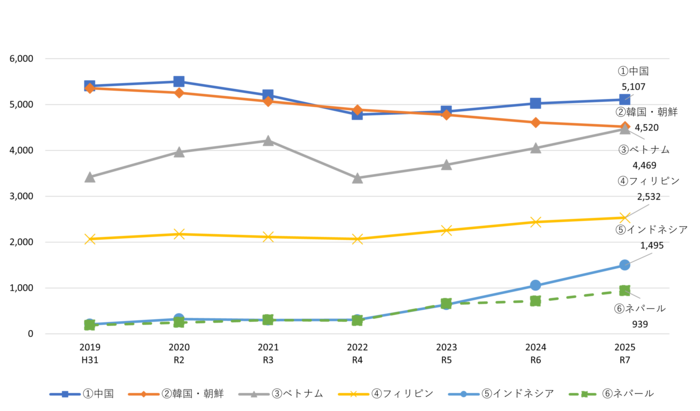

広島市では、令和元年度(2019年度)に本市の日本語教育の実態や課題等を把握するための実態調査を行い、その結果を踏まえ、令和2年度(2020年度)から令和6年度(2024年度)までの5年間を計画期間とする第1次広島市日本語教育推進計画を策定し、日本語教育コーディネーターの配置などの具体的な取組を進めてきました。この間、本市全体の総人口は、平和30年(2018年)をピークに減少が続く一方、外国人市民数は、新型コロナウイルス感染症の拡大による出入国制限により一時的に減少したものの、増加傾向にあり、令和7年(2025年)3月末時点では23,297人、総人口の1.99%を占め、第1次計画策定時(令和2年(2020年)3月末時点)の20,476人と比較すると約1.4割増加しています。国籍別ではインドネシア、ネパール、在留資格別では令和2年度(2020年度)に創設された特定技能の増加が著しく、第1次計画の期間中に、インドネシア国籍者は約5倍、ネパール国籍者は約3倍、特定技能は44倍近く増加し、外国人市民の国籍が多様化するとともに、在留資格の構成が変化しています。

こうした中、令和6年度(2024年度)をもって当初の計画期間が終了したことから、上述のような計画期間中に起こった外国人市民の状況の変化や、これまでの取組の成果と課題、令和4年度(2022年度)に実施した「多文化共生意識調査」の結果等を踏まえて本計画を策定し、本市の実態に即した日本語教育施策に取り組みます。

なお、取組の実施に当たっては、日本語能力向上支援事業の一部を委託している公益財団法人広島平和文化センターと連携して行います。

施策の柱と取組

1 日本語教育推進のための体制づくり

1-1 広島市日本語教育総合調整会議の設置・運営

広島市と日本語教育機関、企業、大学、NPO、外国人市民代表者等から構成される広島市日本語教育総合調整会議を設置し、関係者間の意見調整や情報共有を行うとともに、日本語教育の推進や取組内容、方法について協議、助言等を行います。

1-2 日本語教育コーディネーターの配置

日本語教育に関する専門的な知識及び指導経験を持つ日本語教育コーディネーターの体制強化に努めます。

1-3 企業等との連携体制の構築

企業等からの日本語教育に関する相談に応じられる体制を整えます。

企業等における外国人の働き方や日本語教育のニーズについて実態を把握した上で、企業等の協力を得て日本語教育を展開するための継続的な連携体制を構築します。

日本人と外国人が共に働きやすい環境づくりのため、多文化共生への理解を深められるよう企業等に対して職場研修の実施を働きかけます。

1-4 日本語教育機関との連携

広島市内の日本語教育機関、日本語教師養成機関との連携を図ります。

広島大学の「日本語教師養成・研修推進拠点整備事業」との連携について検討します。

2 日本語学習希望者のための情報提供

2-1 日本語教室の情報提供の充実

ボランティア日本語教室の場所及び実施日、活動内容に関する情報を外国人市民のための生活ガイドブックやHPで随時発信します。併せて、外国人市民へのリーフレットの配布等により情報提供の充実を図ります。

外国人市民の国籍の増減を注視し、必要に応じて情報発信する言語を追加します。

2-2 ICTを活用した学習方法の情報提供

市ホームページや公益財団法人広島平和文化センターの外国人向けポータルサイト「外国人市民のみなさんへ」やFacebook等を通じて、日本語教室の情報や、教室に行く時間がない学習者向けに個人で学べる様々な日本語学習サイトを紹介します。また、外国人市民が働く企業等に対して、メール等を活用し、日本語学習に関する情報提供を行います。

本市に転入する外国人市民に対して、情報提供資料の配布を引き続き行います(区役所及び出張所において実施。)。併せて、ライフステージや生活状況の変化に応じ、適切な時期での情報提供に努めます。

3 日本語学習機会の充実

3-1 入門レベル日本語講座の機会拡充

ボランティアが対応する上で難易度が高いとされる、日本語がほとんどできない外国人市民を対象に、日本語教師の有資格者の指導によるA1レベルの日本語講座を引き続き実施し、ごく基礎的な日本語能力の獲得を支援します。

より多くの外国人市民が日本語学習にアクセスできるよう講座の開催時間や場所などについて選択肢の拡充を検討します。

3-2 日本語学習機会の拡充のための方策の検討

日本語教室に通うことが困難な外国人市民が、希望に応じて日本語を学ぶことできるよう、日本語学習機会拡充のための新たな方策を検討します。

A2レベルの講座実施の可能性を含め、講座の開催時間や場所などについて様々な選択肢を検討し、より多くの外国人市民が日本語学習にアクセスできる方法を検討します。

3-3 企業等との連携体制の構築(再掲)

企業等からの日本語教育に関する相談に応じられる体制を整えます。

企業等における外国人の働き方や日本語教育のニーズについて実態を把握した上で、企業等の協力を得て日本語教育を展開するための継続的な連携体制を構築します。

日本人と外国人が共に働きやすい環境づくりのため、多文化共生への理解を深められるよう企業等に対して職場内研修の実施を働きかけます。

4 日本語教育を担う人材の育成・確保とボランティア日本語教室への支援

4-1 日本語ボランティアの養成

日本語の学習の支援に必要な知識や技能を受講者の経験に応じて受講できるようコース分けした日本語ボランティア養成講座を開催するとともに、講座受講後、受講者がボランティア日本語教室での活動を開始できるよう、フォローアップを充実させます。これにより、ボランティア日本語教室の担い手の養成と確保に努めます。

長年活動を続けているボランティアのためのスキルアップ講座を開催し、自己研鑽の場を提供することにより活動意欲の継続と活性化を図ります。

日本語教育に関する有資格者の掘り起こしと、日本語教育の専門人材を必要とする機関への橋渡しに努めます。

4-2 ボランティア日本語教室への支援

各地域のボランティア日本語教室が、それぞれの持ち味を生かしながら活動を継続できるよう、学習者やボランティア希望者とのニーズを把握した上で、希望者のニーズに合致するボランティア日本語教室が紹介できるよう努めます。

地域日本語教育コーディネーターの配置により、各日本語教室へのより細かな支援に努めます。

市全体として学習の場の数と規模を維持できるよう、教室の新規立ち上げを積極的に支援します。特に、教室数が少ない安佐北区及び市西部に対して、地域日本語教育コーディネーターを配置し、教室の安定的な開催を支援します。

4-3 教育委員会との連携体制の構築

市教育委員会との連携を密にし、学校における日本語指導に携わることができる人材を紹介できる体制を整えます。

5 地域との連携

5-1 外国人市民と地域との相互理解の促進

外国人住民の母国の文化や日本の文化等を紹介するイベント等を開催し、外国人と日本人の交流を充実させるための取組を行います。

日本語によるプレゼンテーション能力の向上を図り、母国の文化や言葉を日本語で紹介できる外国人講師の養成に取り組みます。

5-2 やさしい日本語の活用

地域と外国人市民とのコミュニケーション促進の一助とするため、「やさしい日本語」に対する認知、理解を深めるための研修会等を実施します。

医療福祉機関や社会福祉協議会など、予期せず外国人対応を迫られる職員や地域で活動する人たちを取りまとめる組織に対し、多文化共生社会や、「やさしい日本語」への理解促進研修会の実施について働きかけを行います。

計画策定に当たって

計画の期間と対象

本計画の期間は令和7年度(2025年度)から令和11年度(2029年度)までの5年間としますが、国及び県の動向や社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。

本計画は原則として「生活者としての外国人」である18歳以上の外国人市民の日本語教育を対象とします。

-

第2次広島市日本語教育推進計画 (PDF 2.9MB)

-

第2次広島市日本語教育推進計画【概要版】 (PDF 631.8KB)

-

第1次広島市日本語教育推進計画 (PDF 1.8MB)

-

第1次広島市日本語教育推進計画【概要版】 (PDF 707.6KB)

-

広島市日本語教育実態調査結果報告書 (PDF 5.8MB)

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民局国際平和推進部 国際化推進課多文化共生担当

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-247-0127(多文化共生担当)

[email protected]