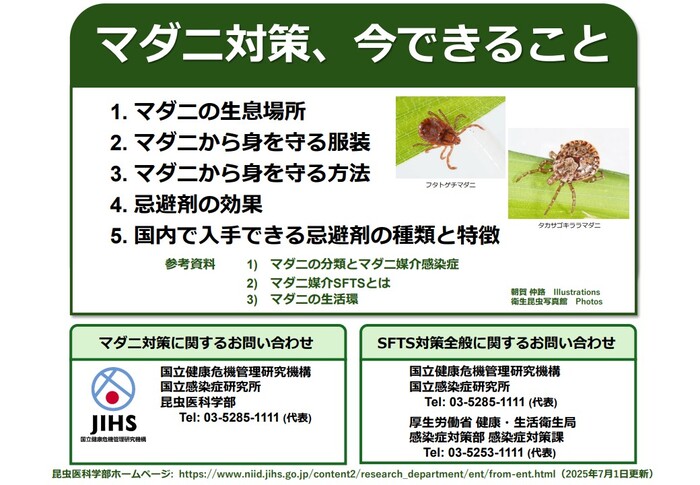

ダニ類が媒介する感染症に注意しましょう

ダニ媒介感染症とは

ダニ媒介感染症とは、病原体を保有するダニ類(マダニ・ツツガムシ)に咬まれることによって起こる感染症のことです。

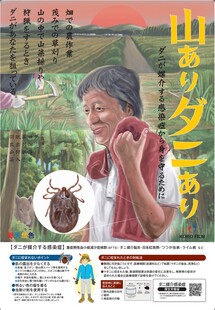

人が野外作業や農作業、レジャー等で、これらのダニ類の生息場所に立ち入ると、ダニ類に咬まれることがあります。

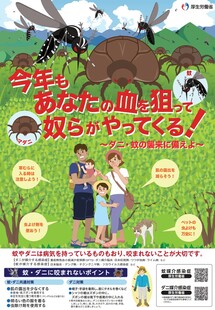

ダニ類がウイルスや細菌などを保有している場合、咬まれて数日から十数日後に発熱、発疹、消化器症状を発症することがあります。

これらの症状は咬まれたことによってダニ類から感染するものであり、インフルエンザのように人から人へ感染しません。

ダニ類のうち感染症の原因となるウイルスなどを保有しているのはマダニ、ツツガムシで、主に森林や草地などの屋外に生息しています。衣類や寝具など家庭内に生息するダニとは種類が異なります。

ダニ類から感染する病気

屋外活動での注意事項

毎年、春先と秋口に、ダニ類が媒介する感染症が多く報告されます。

マダニは春から秋に、ツツガムシは秋から初冬に活動が活発になりますので、山や草地などの屋外活動時には、ダニ類に咬まれないよう十分に注意しましょう。

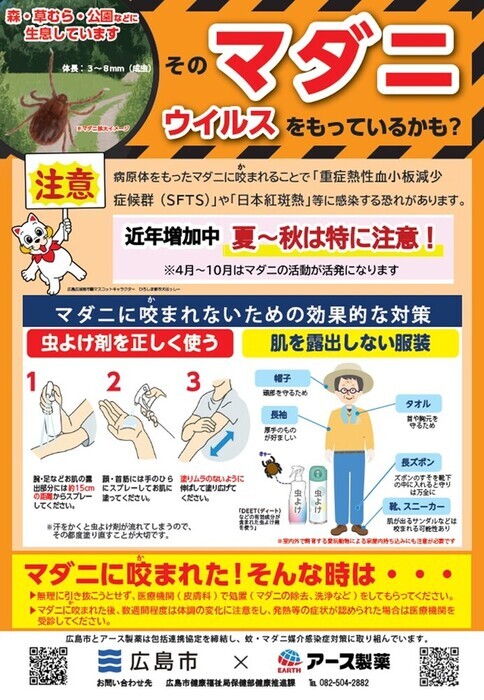

マダニに咬まれないようにすることが重要です。

- 長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首にタオルを巻く等、皮膚の露出を避ける。

- 表面がさらっとした、マダニが付着しにくいナイロン素材のウインドブレーカー(上下)などを着用する。

- マダニを目視で確認しやすい明るい色の服を選ぶ。

- 活動中は、定期的に衣服へのマダニの付着を確認する。

- 虫よけスプレー(ディートやイカリジンを含む忌避剤)を使用する。

- 腰を地面に直接下ろさず、ビニールシートなどの上にすわる。

- 屋外活動後は、身体や衣服をはたき、マダニが付着していないか確認する。

- 入浴時、手の平で皮膚をさぐり、マダニが付着していないか確認する。

マダニにかまれた時は

- 無理に引き抜こうとするとマダニの一部が皮膚内に残って化膿したり、マダニの体液を逆流させてしまう恐れがあります。

吸血中のマダニに気が付いた場合は、皮膚科を受診し、処置(除去、洗浄など)をしてもらいましょう。 - 咬まれた後に発熱や下痢などの症状が出た場合は内科を受診する。

- 全てのマダニがウイルスを持っているわけではありません。

リンク

-

ダニ媒介感染症(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

-

マダニ類が媒介する感染症(広島県ホームページ)(外部リンク)

-

SFTSについて医療関係者が知っておきたいこと(国立国際医療研究センター)(外部リンク)

-

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

ダウンロード

-

厚生労働省リーフレット 山ありダニあり (PDF 6.6MB)

-

厚生労働省リーフレット ダニ・蚊の襲来に備えよ (PDF 6.0MB)

-

厚生労働省リーフレット マダニに注意だにゃん! (PDF 1.0MB)

その他

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34

電話:082-504-2882(保健予防係)

ファクス:082-504-2258

[email protected]