消防隊員の訓練風景

安佐南消防署では、火災や救助等災害に備え若手職員の活動能力向上を目的とし市民のみなさんが安心して暮らせるよう日々訓練に励んでいます。ここでは、その訓練風景の一部を公開しています。

是非ご覧ください。

平成29年1月8日 火災想定訓練(佐東警防隊)

今回は緑井にある安佐南消防署の佐東警防隊が火災現場を想定した訓練を実施しました。

私たち消防隊は、火災現場など危険な場所が仕事場です。

安佐南消防署ではいろいろな災害を想定した訓練ができる施設があり、日々訓練を重ねています。

それでは訓練の一部をご覧下さい。

防火服を早く着る訓練

防火服を早く着るための訓練です。少しでも早く現場に着くために1分以内に着替え、消防車に乗り込みます。

ベテラン職員に遅れをとらないように若手職員も急いで着替えます。

ホースを延長する訓練

火災現場まで走ってホースを搬送し、延ばす訓練です。

ホースの長さは1本20m、重さ約10キロです。

写真の2人は火災現場に必要なものを身に着けてホースを持って走っていますが、身に着けているものは総重量約40キロ、とても重たいです。

放水訓練

放水し火を消す訓練です。

実際の火は使ってはいませんが、マトを使って狙った場所に放水できるよう訓練します。

水の重さや、反動力があるのでなかなか狙いが定まりません。

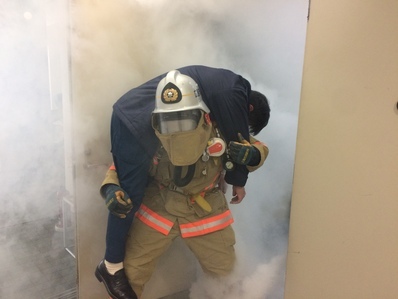

煙の中から人を救出する訓練

煙で何も見えない部屋から人を助け出す訓練です。

空気呼吸器を背負い、身を低くして、手と足の感覚を頼りに人を探し、煙の中から助け出します。

1分・1秒でも速く助け出すことを目標に取り組んでいます。

訓練のほんの一部ですが今回の更新はこれで終了します。

最後に、空気の乾燥する季節なので、火の取り扱いには十分注意して下さい!

火の用心!!!

次回の更新をお楽しみに!

平成29年1月24日 航空隊連携訓練(上安警防隊)

火災や救助、救急等の災害が発生した際には、状況に応じて航空隊がヘリコプターに搭乗して出動します。その時に地上で活動する消防隊は、航空隊の支援活動を行わなければなりません。そのため今回の訓練は、消防隊と航空隊の連携の強化を図り、活動要領を錬成することを目的として実施しました。また、今後の災害対応を円滑に進めていけるように、安佐南消防署管内の地理を航空調査しました。

概要

日時

平成29年1月24日(火曜日) 13時30分~17時00分

場所

広島市消防航空隊基地(広島市西区観音新町四丁目10番2号)

参加隊

佐東指揮調査隊(4名) 佐東救助隊(5名) 上安警防隊(4名) 航空隊(6名)

以上の4つの隊の19名で、消防車3台・ヘリコプター1機で訓練を行いました!

訓練風景

座学研修

近年の航空隊の出動事例や、航空隊と消防隊が連携して活動する際の注意点を座学にて学習しました。

ヘリコプターとの連携訓練

ヘリコプターが安全な場所へ着陸出来るように、地上で消防隊が誘導します。

山の斜面等で災害が発生した際には、重たい道具や機材を現場まで運ぶことは非常に困難です。そういう場合は、ヘリコプターに乗せて搬送します。

火災が発生すると、航空隊は「バンビバケット」という大きなバケツをヘリコプターに吊り下げて出動します。今回の訓練では、そのバンビバケットに消防隊がホースを使って水を満タンに入れて

目標場所まで飛んで行き、放水!!!!!!

なんと、バンビバケットには545リットルも水が入ります!!

航空調査

最後にヘリコプターに乗って、航空調査を実施しました。安佐南消防署の管轄内を上空から調査することで、道の狭い場所で火災が発生した際にはどのように出動するのか。また、どのように活動すれば良いかを確認し合いました。

平成29年2月17日(祇園警防隊)

今回は、安佐南消防署祇園出張所の祇園警防隊がはしご車による救出訓練を実施しました。

祇園警防隊は、広島市消防局に配備されているはしご車13台のうちの1台を運用しています。

そのため、火災現場において、いち早くはしごを伸ばし市民の皆さんを助けるため、常日頃から、はしご車による救出訓練を実施しています。

それでは、訓練の一連をご覧ください。

はしご車を安定させる

はしご車は、伸ばす前に、クレーン車と同じように、左右にアウトリガーとジャッキという土台になるものを張り出して、車体を安定させます。

それをしないと、はしごを伸ばした際、バランスを崩して転倒するなど、大事故につながります。

何事も準備の段階が大事ですね!

いよいよはしごを伸ばしていきます。

祇園のはしご車は約20メートルの高さまで伸ばすことができます。大体ビルの7階くらいの高さです。

はしごを伸ばす

はしごを建物の屋上に近付けていきます。

一見簡単そうに見えるこの作業ですが、はしごが建物にぶつからないよう非常に繊細な操作が求められるため、とても難しいです。

はしご車のバスケットから屋上へ降りる。

はしご車に乗っている間は、常に墜落の危険がありますが、乗り移ったり、下りたりする作業が最も墜落の危険がある為、安全帯と呼ばれる腰に巻いているベルトのフックをもう一度、確認して墜落防止に努めます。安全帯は文字通り命綱というわけです!

要救助者救出訓練

まず、救出にあたっては、安全帯を要救助者につけさせて、フックをはしごのバスケットに取り付けます。

これで一安心です。

あとは、安全・確実にはしご車に乗せます。

地上に到着、無事救出完了!!

もし、、、

皆さんが万が一火災現場ではしご車が必要となった時、我々が必ず助けるので安心してください!!!

平成29年2月28日(沼田警防隊)

今回は、安佐南消防署沼田出張所の沼田警防隊が実施した実戦消防操法訓練についてご紹介します。

実戦消防操法訓練とは火災現場に到着してからの消火・救助の活動が素早く行えるようにするための訓練です。

ホースの延長や建物内への進入など、何度も何度も訓練することで1つ1つの動きを体に覚えこませます。

では、出動します!

車両誘導

現場到着!

気持ちは焦りますが、落ち着いて、まずは消火活動に絶対必要な水を出すために消防車を消火栓の近くへ誘導します。

消防車がバックする際は、運転手の死角となる部分など三方に隊員を配置し、全員で安全確認を行っています。

事故を起こさないのも、大切な仕事のひとつです。

ホース延長

ホース延長!

火災現場へ向かってホースを延長します。走れ!走れ!

隊員はホースが2本入ったホースバッグ2個(総重量約40kg)を担いで疾走!

水が途中で止まることのないよう、ホースは折れないように伸ばします。

とっても重たいです!

放水

ドラム缶を出火点に見立てて消火開始!

建物下の隊員は、ドラム缶2本に狙いを定めて、手際よく正確に放水して倒します。

また左奥側の建物2階にいる隊員は、右側の的を目がけ、的確に放水して、的下にあるドラム缶を満水にします。

水を通したホースはとても重いので、隊員2人で操作します。万が一ホースを離してしまったら、水の圧力により、上下左右、暴れまわるように動き、文字通り「暴れ馬」!?に変身します!

人命救助

救助活動開始!

隊員が、建物内へ進入し、救助する場面です。

災害現場では、有毒なガスが発生するおそれがあり、隊員は自分の命を守るため空気呼吸器を背負って活動します。

この空気呼吸器は約10kgあり、とても重たいものですが、大切な資器材のひとつです。この空気呼吸器を背負って火災建物に進入し、逃げ遅れた人を助けに向かいます。

火災建物は煙などで視界が悪く常に低い姿勢で行動するので大変です。要救助者を運び出すのにも、すごく力を使います。しかし!こんな時のために私たち消防士は日頃から体を鍛えているので問題ありません!

最後に

広島市消防局では、今回ご紹介した実戦消防操法訓練を安全、確実、迅速に行えるよう日々訓練を重ね総仕上げの意味を込めて各隊が競い合い、災害対応能力の向上に取り組んでいます。

このページに関するお問い合わせ

消防局安佐南消防署 警防課

〒731-0103 広島市安佐南区緑井一丁目10番3号

電話:082-877-4101(代表) ファクス:082-877-9462

[email protected]