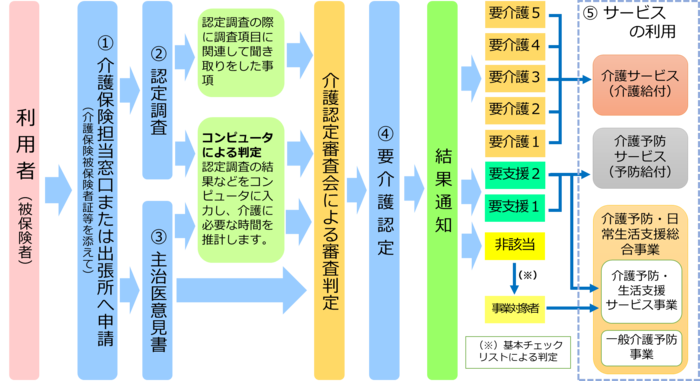

要介護認定申請からサービス利用までの流れ

1.要介護認定の申請

お住まいの区の福祉課高齢介護係または出張所へ、要介護認定・要支援認定申請書に介護保険被保険者証を添えてご持参、または郵送により申請します。

家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を依頼することもできます。

介護保険被保険者証がお手元に見当たらない方は、「介護保険被保険者証等再交付申請書」をご記入のうえ、要介護認定・要支援認定申請書に添えてご提出ください。

※認定には有効期間があるので、更新申請をする必要があります。

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、医療保険に加入していて、加齢が原因とされる病気(特定疾病)によって介護や支援が必要な方が申請対象です。詳しくは以下のリンクをご確認ください。

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、区の福祉課高齢介護係が医療保険の加入関係の確認を、原則マイナンバー制度による情報連携等で行います。ただし、当該情報連携等で確認を行えない場合は、下記のとおり確認を行います。

窓口で申請する場合

マイナ保険証を保有している場合

次の1・2のいずれかを準備してください。

- スマートフォン等でマイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」又はマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報が表示された画面を提示してください。

※マイナポータルへのログインには、マイナ保険証と数字4桁の暗証番号の入力が必要です。 - 医療保険者が交付する「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の写しを提出してください。

マイナ保険証を保有していない場合

医療保険者が交付する「資格確認書」の写しを提出してください。

郵送で申請する場合

医療保険者が交付する「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の写しを提出してください。

2.認定調査 3.主治医意見書

認定調査

申請された方の心身の状況・介護の必要な度合いなどを調べるために、広島市の担当者、または市が委託した指定居宅介護支援事業者等の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人と家族などから聞き取り調査を行います。

主治医意見書

区福祉課高齢介護係から主治医意見書関係書類を送付します。本人または家族の方はその関係書類を主治医にお渡しください。

4.要介護認定

認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査判定を行い、区福祉課高齢介護係から要介護認定結果通知を送ります。

- 要介護認定結果通知と、認定内容を記載した介護保険被保険者証を郵送します。

- 要介護認定の効力は、申請日にさかのぼって発生します。

※認定結果について不服がある場合、県の「介護保険審査会」に審査請求をすることができます。

5.サービスの利用

要介護認定の区分に応じてサービスが利用できます。

※要介護認定の申請と同時にサービスを利用することは可能です。ただし、認定されなかった場合は全額自己負担になります。

- 要介護1~5

- 介護サービス(介護給付)が利用できます。

- 要支援1、2

- 介護予防サービス(予防給付)と、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

- 非該当

- 一般介護予防事業が利用できます。基本チェックリスト(※)により事業対象者と判定された方(65歳以上の方)は、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

※基本チェックリストは生活機能が低下していないかを判定するために厚生労働省が作成した25項目の調査項目です。区地域支えあい課や地域包括支援センターの窓口等で基本チェックリストに記入して、事業対象者かどうかの判定を受けます。

要介護認定の流れ

サービスを利用するには

個人に合ったケアプラン・介護予防ケアプランに基づき、サービスを利用します。

要介護1~5の方

居宅介護支援事業所等のケアマネジャーにケアマネジメントを依頼することができます。サービス利用までの流れは次のとおりです。

1.アセスメント(評価)

利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。

2.サービス担当者との話し合い

利用者の在宅生活を支援するために必要なサービスについて、利用者とその家族、サービス担当者の間で検討します。

3.ケアプランの作成

利用するサービスの種類や回数を決定します。

4.サービスの利用

介護サービス(介護給付)が利用できます。

要支援1、2の方・事業対象者

地域包括支援センターに介護予防ケアマネジメントを依頼することができます。サービス利用までの流れは次のとおりです。

1.アセスメント(評価)

本人・家族との話し合いやアセスメントシートによる評価により、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。

2.サービス担当者との話し合い

目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。

3.介護予防ケアプランの作成

目標を達成するためのサービスの種類や回数を決定します。

4.サービスの利用

- 要支援1,2の方・・・介護予防サービス(予防給付)、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

- 事業対象者の方・・・介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

マイナンバー制度について

平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、介護保険の手続にかかる申請書等にマイナンバーの記載と、手続きの際に本人確認が必要となります。

手続きの詳細については、以下のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課認定・給付係

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2363 ファクス:082-504-2136

[email protected]