Web展示会「疫禍来襲!! 近代以降の伝染病と広島の歴史」 戦後の伝染病対策 昭和20年(1945年)~

終戦後、国外からの兵士や民間人らの復員・引揚に伴い、コレラや天然痘等が持ち込まれた。また、衛生状態の悪化、医薬品の不足等も重なり、伝染病患者が一時激増した。このため、日本に進駐した連合軍は、一斉予防接種や薬剤の散布などの対策を強力に推進した。

戦後の法改正では、昭和23年(1948年)制定の「予防接種法」により、種痘のほか、腸チフス、パラチフス、ジフテリア、百日咳、結核の定期予防接種、発疹チフス、コレラ、ペスト、猩紅熱(しょうこうねつ)、インフルエンザ、ワイル病の臨時予防接種が義務付けられた。さらに、同26年(1951年)には戦前の同名法の内容を発展させ、結核医療費の公費負担などを盛り込んだ新たな「結核予防法」が制定された。

こうした法整備や、医学の進歩、公衆衛生の向上、上下水道の普及などにより、伝染病による死亡率は戦前に比べ大幅に減少し、伝染病への警戒心が徐々に薄れつつある。しかし、結核は現在も死因の上位に入っており、新型コロナウイルス感染症のように、新たに発見されたウイルスの流行も起こりえる。伝染病との闘いは過去の出来事ではなく、これからも向き合わなければならない問題なのである。

37 【写真】ごみ箱に薬品を設置

昭和32年(1957年)4月16日 広島市広報課撮影

ごみ箱に結びつけられた殺虫剤BHC(ベンゼン・ヘキサ・クロライド。即効性のある強力な殺虫剤)をごみ箱に散布している様子。

終戦後、害虫駆除や衛生面の改善を強力に推進した進駐軍が講和条約締結により引き揚げた後、広島県は昭和28年(1953年)から「蚊とハエのいない郷土建設運動」を進めた。広島市も、蚊とハエのいないモデル衛生都市の建設を目標に、薬品の無料配布を行うとともに、便所・溝・ごみ捨て場の清掃等を奨励し、市民の協力を呼びかけた。特にハエは伝染病を媒介することから、市はごみ箱に殺虫剤の容器を結び付け、ごみ回収後に住民が随時殺虫できるようにしていた。

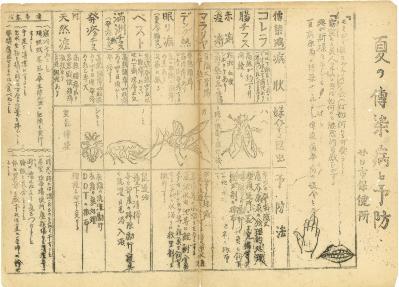

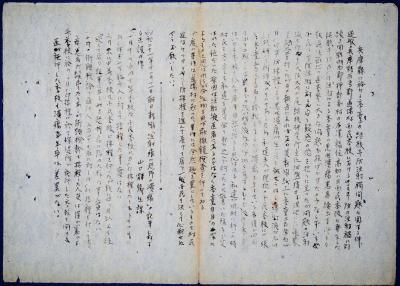

38 夏の伝染病と予防(砂谷(さごたに)村役場文書0607「衛生関係書類綴」)

昭和21年(1946年)か

廿日市保健所が作成した、夏の伝染病10種の症状、媒介要因、予防法をまとめた啓発ポスター。病原を媒介するハエ・蚊などの虫をイラスト付きで示し、特にハエの横には「蠅ハ黴菌ノ飛行機(はえはばいきんのひこうき)」と記し、注意を喚起している。

予防法では、媒介となる虫の発生を防ぐ対策が紹介されている。ハエに対しては、ウジの発生を防ぐため、ごみ・し尿の適切な処理、ごみ箱や便所への蓋の設置、殺虫剤の撒布を、蚊に対しては、ボウフラを根絶するため防火用水樋等の水溜まりをなくし、池や水田でボウフラを捕食する魚の飼育を推奨している。

このほか、「注意事項」として、「寝冷せぬこと」、「手足を清潔にすること」、「晴天の時には湿ったものを良く干すこと」、「睡眠を充分とること」といった生活面の改善も呼び掛け、体に異常を感じたらすぐに医師の診断を受けるよう勧めている。

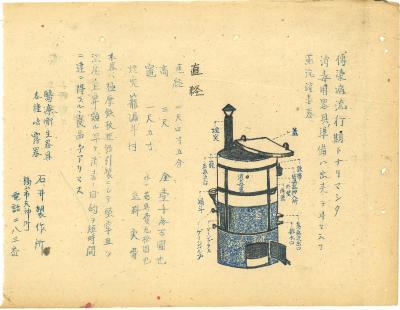

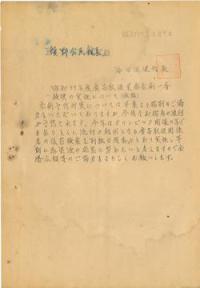

39 〔消毒用器具チラシ〕(砂谷(さごたに)村役場文書0607「衛生関係書類綴」)

昭和21年(1946年)か

医療衛生器具や各種噴霧器を製造販売する福山市の石井製作所が頒布した消毒用器具のチラシ。

イラストの蒸汽(じょうき)消毒器は、亜鉛のメッキを施した厚い鉄板でできており、堅牢で温度の上昇が早く、短時間で消毒できる商品であると説明されている。

直径が7センチメートル以上、高さが1メートル近くあることなどから、公共施設や事業所への設置を見込んで宣伝のため送付されたものと推測される。

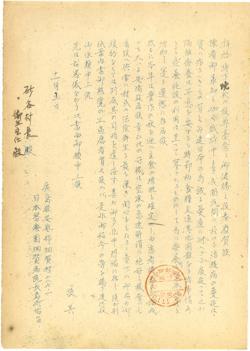

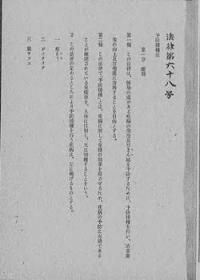

40 〔結核患者入所方に関する件〕(砂谷(さごたに)村役場文書0607「衛生関係書類綴」)

昭和21年(1946年)11月11日

日本医療団畑賀病院長から砂谷(さごたに)村長と同村衛生主任に送付された患者の紹介を求める依頼。畑賀病院の立地、設備、収容対象者、入院料、食事、入院手続き、交通手段について記載した案内も添付されている。

畑賀病院では、食料の不足や交通の不便等の理由で空床が増加していたが、豊作により主食の増配が確定したことから、空床解消のため、村内に該当する結核患者がいれば紹介するよう依頼している。畑賀病院の食事は、「直営賄」とあるように、療養所建設時の契約により、畑賀村内で食材を調達していたため、村の収穫量に大きな影響を受けていた。

昭和8年(1933年)に開院した広島市立畑賀病院は、同18年(1943年)に日本医療団に移管され終戦を迎えた。同22年(1947年)には国に移管され、国立広島療養所分院国立療養所畑賀病院となった。

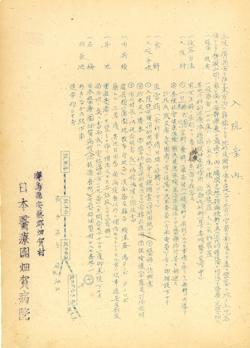

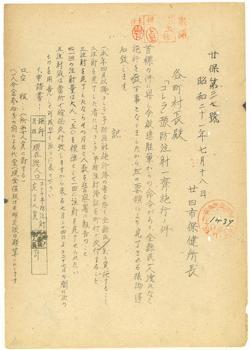

41 「コレラ」予防注射一斉施行ノ件(砂谷(さごたに)村役場文書0607「衛生関係書類綴」)

昭和21年(1946年)7月18日

進駐軍の命令で、昭和21年(1946年)4月以降に予防接種を完了している者を除いた全県民を対象に、コレラの予防接種を一斉に行うことになった。

廿日市保健所から管内の各町村長に送付されたこの通知では、一斉接種実施に当たり、接種完了者への証明書の交付や、完了者の警察への報告を指示するとともに、接種量・接種方法等を具体的に説明している。

コレラの予防接種は明治期から行われていたが、種痘のように法律で接種を義務付けられてはいなかった。しかし、終戦後の海外からの復員・引揚によって国内にコレラ感染者が激増したことから、進駐軍の強制力により、県民全員を対象とする一斉予防接種が可能となった。

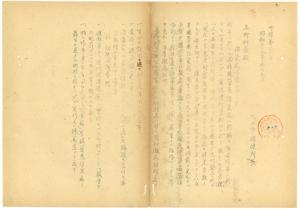

42 伝染病予防ニツイテ(砂谷(さごたに)村役場文書0607「衛生関係書類綴」)

昭和22年(1947年)5月9日

廿日市保健所から管内の各町村長に出された通知。

前年から各種腸管系の伝染病(腸チフス・コレラ・赤痢等)の感染者が急増し、近接する山口県と九州地方でコレラが流行していること、コレラ発生地からの復員者が宇品に上陸予定であることから、今後の感染拡大を抑えるために十分な予防対策が急務であるとして、連合軍最高司令部(GHQ)の指令の実施を徹底することを求めている。

GHQからの指令には、(1)生水の飲用を避け、必ず煮沸した水を用いること、(2)し尿を絶えず消毒すること、(3)保健所から適切な消毒薬を斡旋するので希望を取りまとめて申し込むこと、(4)進駐軍による現地視察を行い、応じない町村には厳罰を与えること、(5)特に昨年以降に腸管系の伝染病感染者が見つかった町村では必ず(1)から(4)を実行することが列記されている。

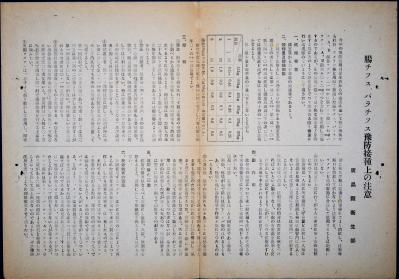

43 腸チフス、パラチフス予防接種上の注意(砂谷(さごたに)村役場文書0607「衛生関係書類綴」)

昭和22年(1947年)か

広島県衛生部が作成した、腸チフス・パラチフスの予防接種に当たっての注意事項と説明。

この年の予防接種は、満5歳から60歳までの健康な者を対象として、3~7日の間隔を置いて3回行うとされた。また、アメリカ株を用いて製造したワクチンを使用することから、副作用を防ぐため、接種量や接種時の注意事項、副作用等を細かく説明している。

また、「民衆教育の徹底」という項目を設け、使用するワクチンが進駐軍の好意によって与えられたこと、優秀な株からアメリカの製造法で作られ厳しい検査に合格したものであること、アメリカでも実績があることを住民に十分理解させ、予防接種の徹底を図るよう指示している。

昭和21年・22年頃(1946年・1947年頃)に腸チフスの一斉予防接種が実施されていることから、これはその際に県から各町村に送付されたものと推察される。

44 【写真】霧の風景 天秤で肥えを運ぶ人

昭和30年(1955年)12月11日 明田弘司(あけだこうし)撮影

矢野町(現広島市安芸区)周辺で撮影された写真。手前に天秤棒に桶を吊るして肥えを運んでいる人物が写っている。

かつての広島市周辺では、市街地などで買い取ったし尿が下肥として農作物の肥料に使用されていた。しかし、次第に都市部の人口増加と市内や周辺農村の田畑の宅地化が進み、さらに安価な化学肥料が普及したことから、し尿が余る状態になった。昭和30年(1955年)には市が直営でし尿収集を開始したが、し尿処理場ができるまでは膨大なし尿の処理が課題であった。

45 【写真】出島し尿処理場

昭和56年(1981年)10月27日 広島市広報課撮影

昭和50年(1975年)9月に操業を開始した出島し尿処理場の写真。

広島市内では公共下水道の整備が遅れていたため、このし尿処理場の操業以前は、浄化槽で処理しきれないし尿は海洋に投棄して処分していた。このため漁業関係者から、海産物が汚染され、漁具や漁獲量にも損失が生じるとして、し尿の海洋投棄を反対する声が上がり、沿岸の市町からも投棄の即刻中止を申し入れられる事態になった。

出島し尿処理場の操業開始によりし尿の海洋投棄は廃止され、伝染病予防の面でも大きな改善となった。

46 【写真】コレラワクチン接種

昭和37年(1962年) 広島市広報課撮影

コレラワクチンの接種を行う子どもたちを撮影した写真。壁にはワクチンの接種量を年齢別にまとめた表が貼られている。また黒板にはワクチン接種後はレントゲン撮影(無料)を受診するよう案内する貼り紙が掲示されている。

昭和23年(1948年)に制定された「予防接種法」では、コレラは臨時の予防接種として位置付けられており、感染拡大など接種が必要と判断された場合以外、接種は任意であった。

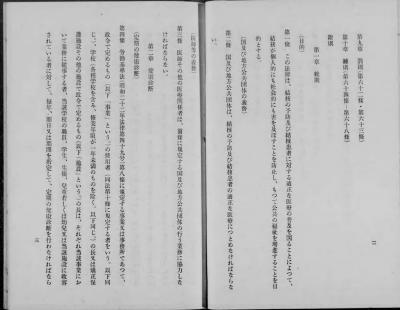

47 予防接種法・御署名原本・昭和二十三年・法律六十八号

昭和23年(1948年)6月30日公布

国立公文書館デジタルアーカイブ(御31061100)

昭和23年(1948年)6月30日に公布。全24条から成り、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために予防接種を行い、公衆衛生の向上と増進に寄与することを目的に制定された。

痘瘡(天然痘)、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、百日咳、結核、発疹チフス、コレラ、ペスト、猩紅熱(しょうこうねつ)、インフルエンザ、ワイル病の12種類の伝染病を対象として、「何人(なんびと)も、この法律に定める予防接種を受けなければならない」と定めた。このうち、痘瘡から結核までの6種については定期接種が義務付けられ、それ以外の6種はまん延時に臨時接種を行うよう規定された。同法の制定により、明治42年(1909年)制定の「種痘法」は廃止された。

法制定の背景には、終戦後進駐軍が実施した各種の予防接種によりその効果が実証されたことがあった。その後、病気の発生状況などを踏まえて改正が重ねられたが、昭和45年(1970年)頃から年少者への種痘後の脳炎など、予防接種による事故が社会問題となったことから接種の義務化の考えが見直され、現在では努力義務規定に改められている。

こちらの画像については国立公文書館にお問い合わせください。

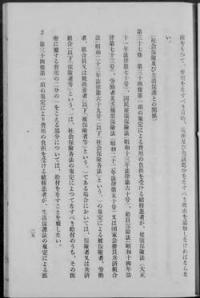

48 結核予防法・御署名原本・昭和二十六年・法律第九十六号

昭和26年(1951年)3月31日公布

国立公文書館デジタルアーカイブ(御33170100)

昭和26年(1951年)3月31日に公布された「結核予防法」は、総則、健康診断、予防接種、届出・登録及び指示、伝染防止、医療、結核予防審議会及び結核診査協議会、費用、罰則、雑則の10章で構成された。

戦後においても、昭和25年(1950年)まで結核は日本の死因の1位であり、その対策が国の急務であった。また、戦前の「結核予防法」制定から30年以上が経過し、伝染の防止だけでなく、医学の進歩によるBCG接種や新たな診断・治療方法の実績を活用するとともに、医療費の負担を軽減するための社会保障制度が求められていた状況を踏まえ、新たな「結核予防法」が制定された。

この法律では、定期健康診断の対象者の拡大、30歳未満の国民及び集団生活者への定期接種の実施、結核患者登録制度の設立、結核医療費の公費負担等を定めた。結核の死亡率は戦後の様々な対策と医学の進歩によって年々減少した。平成18年(2006年)の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(通称「感染症法」)改正により、結核が危険性が極めて高いとされる一類感染症から二類感染症に変更されたことに伴い、「結核予防法」は廃止された。

こちらの画像については国立公文書館にお問い合わせください。

49 〔BCG接種禍に関する記事について〕(大林村役場文書3393「結核予防法一件」)

昭和21年(1946年)12月5日

廿日市保健所長から管内の各町村長・学校長・工場長・医師会隣組長に出された通知の一部。BCG接種(結核の予防接種)を巡る誤った報道の事例を2つ伝えている。

1つ目は、兵庫県明石郡押部谷村(現神戸市西区)の国民学校3校でBCG接種により児童300余人に悪性潰瘍患者が続出したと報じられた事例である。注射液を作成した研究所員が現地で調査したところ、実際に潰瘍が出た児童は572人中4人で、欠席もしておらず、自然治癒が見込まれる状態であった。

2つ目は、山口県で実施したBCGの接種数や、接種後の状況に関する新聞の報道内容が、事実と異なっていたとされる事例である。

BCG接種は戦前から実施されていたが、海外から導入された比較的新しい予防接種であったため、不安や警戒を抱く者も多かった。この資料からは、こうした不安を取り除くため、研究者や行政が現地調査や報道内容の訂正に努めた様子がうかがえる。

昭和23年(1948年)に制定された「予防接種法」により結核の予防接種が義務付けられた後も、依然BCG接種への不安の声があった。しかし、同27年(1952年)に厚生省がその有効性と無害であることを再確認し発表したことにより、BCG接種の安全性を疑う風潮は下火になった。

50 昭和39年度食品取扱業者赤痢一斉検便の実施について(依頼)(瀬野川町役場文書0409「公文書」)

昭和39年(1964年)6月9日

国内初のオリンピック開催を目前に、赤痢の流行を予防するため、流行の起因となり得る食品取扱業者に対して保菌検査が実施された。これは、海田保健所長から瀬野公民館長に送付された検査の実施と会場提供、広報等の依頼。

赤痢は、現在でもワクチンや予防接種が開発されていない病気で、昭和30年代当時、学校や保育施設等でたびたび集団感染が発生していた。近年も学校や養護施設での集団感染事例が報告されており、今なお身近で発生するおそれのある伝染病である。

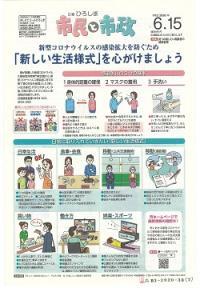

51 広報ひろしま市民と市政 令和2年6月15日号(1面)

広島市広報課発行

この広報紙が発行された約2か月前の令和2年(2020年)4月16日、広島県を含む全都道府県を対象に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令され、県をまたぐ移動の制限、公共施設の臨時休館等の対策が行われた。

この号では、感染防止の基本対策と国の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が示した「新しい生活様式」を特集している。「感染防止の基本対策」としては、(1)身体的距離の確保(人と人との距離を1~2メートル空けて密集を避けること)、(2)マスクの着用、(3)手洗いの3つを挙げ、さらに、日常生活、食事・会食、移動、買い物、働き方、娯楽・スポーツ等、生活の各場面で取り入れていきたい「新しい生活様式」をイラスト入りで紹介している。

新型コロナウイルス感染予防対策として例示されている「マスクの着用」、「手洗い」などは、昭和14年(1939年)の天然痘流行時に配布されたチラシ「痘禍来襲(とうからいしゅう)!!」に記載されている注意事項と重なっており、基本的な感染症予防対策は80年前と変わらないことが分かる。

国立公文書館ホームページは以下のリンクからご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(代表)

ファクス:082-542-8831

[email protected]