Web展示会「疫禍来襲!! 近代以降の伝染病と広島の歴史」 日清戦争前後の伝染病対策 明治27年~28年(1894年~1895年)頃

明治27年(1894年)8月1日、清国との開戦の大詔が出された。鉄道と港を備えた広島は、戦地に向かう兵士が集まる日清戦争の兵站基地となり、一時的に大本営が置かれ、臨時首都の様相を呈した。

広島ではその前年から赤痢が大流行しており、軍内で感染が拡大すれば、戦地での戦闘や士気、軍の集団生活に大きな影響を与える恐れがあるため、速やかに感染を抑える必要があった。大本営の設置に伴い、明治天皇、政府や軍の要人が広島に滞在するようになると、天皇専用の井戸を設けて、万一の際にも病原の汚染源が特定できるようにするなどの対策が講じられた。

戦争が始まると、戦地からの帰還者を介して持ち込まれたコレラが市街地を中心に流行し、宇品町では一時警察による交通遮断が実施されるほどであった。また、軍内でも伝染病の感染者が増加し、事態を重く見た軍は、明治28年(1895年)6月1日、宇品港に近接した似島に臨時陸軍検疫所を開設した。この検疫所は、最新式の蒸汽消毒装置や薬物消毒設備を備えた当時世界最大規模のもので、敷地内には避病院も設けられた。

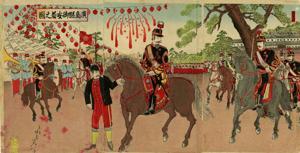

7 広島県御安着之図

明治27年(1894年)頃

広島に到着し、広島城構内に設けられた大本営に入る明治天皇の姿を描いた錦絵。

明治27年(1894年)5月の朝鮮半島への出兵に際し、政府は6月5日、大本営を設置した。現地では日本軍と清軍との緊張が高まり、7月下旬には戦闘が開始され、日本と清国は戦争状態に入った。

広島では明治22年(1889年)に宇品港が完成しており、同26年(1893年)6月には山陽鉄道が広島まで開通した。このため、兵站基地となった広島には、開戦後の同27年(1894年)9月15日に東京から大本営が移され、講和条約締結後の翌年4月に京都に移されるまでの約7か月間、政府や軍の要人が滞在し、仮議事堂で帝国議会が開かれるなど、一時的に首都の様相を呈した。

なお、明治天皇の移動は、実際には騎馬でなく馬車であったことから、この絵は想像により描かれたものと思われる。

8 赤痢病追々増加の景況有に付予防方厳重注意の件(「県訓令 甲号 明治27年」戸坂(へさか)村0015)

明治27年(1894年)7月27日

広島県知事から出された訓令。県下で赤痢の感染が拡大しており、広島には今後さらに多くの軍隊が集められる可能性があることから、伝染病(特に赤痢)の予防に一層取り組むよう、郡役所等に注意を促している。

予防策としては、(1)汽車・汽船の発着地で、伝染病患者及びその疑いのある者がいれば適切に対処すること、(2)軍隊駐屯地・行軍先とその付近では、患者がいる家等の近くを通らないよう貼り紙を出すこと、(3)(2)の地域では患者をなるべく避病院(伝染病患者を収容するための病院)又は隔離所へ収容し、劇場や飲食店等多くの人が集まる場所での予防に一層注意して、便所を毎日消毒させること、軍用宿舎での食事には煮沸していないもの、腐りかけているものを絶対に提供させず、寝具・蚊帳類を時々十分に日光にさらすことを挙げている。

この訓令が出された直後の明治27年(1894年)8月1日に、清国との開戦の大詔が出され、兵站基地となった広島には多くの軍隊が参集することとなった。

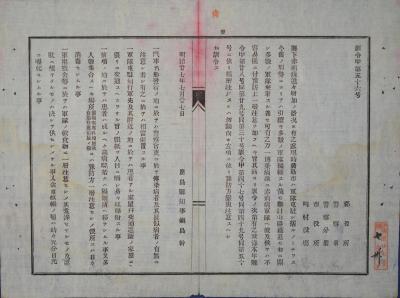

9 復員兵のコレラ発病報告の件(「郡訓令 明治28年」大林村0046)

明治28年(1895年)7月5日

沼田・高宮・山県3郡の郡長から管内の町役場に出された訓令。

日清戦争の際、戦地から帰還した軍人たちによりコレラ等の伝染病が持ち込まれ、国内で感染者が増加した。戦地から帰還した軍人や労働者は、似島(現広島市南区)・彦島(現山口県下関市)・桜島(現大阪府大阪市此花区)で検疫を受け帰郷したが、その途上等にコレラ又はその疑いがある症状が出ることがあった。

この訓令では、感染拡大を防ぐため、検疫後14日以内に発症した者があれば、速やかに郡役場に報告するよう指示している。文書の左側には診断された病名、検疫を受けた場所と月日等を記入する報告の様式が示されている。

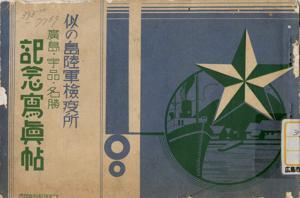

10 『似の島陸軍検疫所 広島・宇品・名勝記念写真帖』

昭和14年(1939年)水谷忠次郎発行

似島陸軍検疫所内の様子と広島の名勝の写真を集めた写真帖。前半には兵士たちの似島上陸から消毒、検疫後の乗船までの過程を撮影した写真を掲載し、後半では宇品地区と市内中心部の史跡・繁華街などの写真を紹介している。表紙に「記念」とあることから、検疫所に入所した兵士たちの記念(土産)用として作成されたものと推察される。

この写真帖の似島陸軍検疫所の写真には、大正9年(1920年)に絵葉書として発行されたものも含まれている。

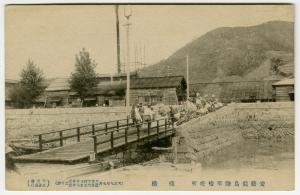

11 安芸似島陸軍検疫所 桟橋【絵葉書】

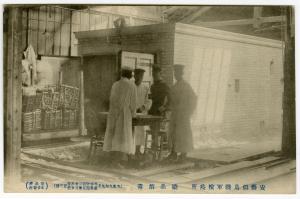

12 安芸似島陸軍検疫所 蒸汽消毒【絵葉書】

13 安芸似島陸軍検疫所 薬品消毒【絵葉書】

14 安芸似島陸軍検疫所 浴後休憩【絵葉書】

似島陸軍検疫所

日清戦争では、戦傷者よりも伝染病にり患して亡くなる兵士が多かった。また、帰還兵が上陸する広島市内ではコレラの感染拡大が深刻化し、兵士たちの伝染病対策のため、軍は臨時検疫所の設置を急いだ。

広島では、明治28年(1895年)6月1日に、陸軍次官児玉源太郎を臨時陸軍検疫部長、後藤新平を事務官長として、宇品港に近接した似島に臨時陸軍検疫所が開設された。最新式の蒸汽消毒装置等を備えたこの検疫所は、1日に5,000~6,000人を消毒できる、当時世界最大規模の施設であり、開所から10月末日までの5か月間に約13万8,000人の検疫、約11万3,000人の消毒、441隻の船舶の消毒を行った。

似島の検疫所は、日清戦争後、海軍と陸軍の間で所属を何度か変えながら検疫業務を継続し、日露戦争時には第二検疫所(消毒所)が設けられた。最初の検疫所は、老朽化により大正12年(1923年)に廃止された。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(代表)

ファクス:082-542-8831

[email protected]