Web展示会「疫禍来襲!! 近代以降の伝染病と広島の歴史」 大正期の相次ぐ伝染病流行と対策

大正期は全国で様々な伝染病が相次いで流行した。大正5年(1916年)と7年にはコレラが大流行し、多くの死者が出た。大正中期には「スペイン風邪」と呼ばれた流行性感冒が世界的に猛威を振るった。

さらに、赤痢と腸チフスも繰り返し流行した。特に腸チフスの感染が全国的に拡大し、広島でも感染者数が激増した。その後、全国的には赤痢の感染者数が腸チフスを上回ったが、広島では腸チフスの感染者数の方が依然として多く、広島の「地方病」とまで言われた。市は、大正5年(1916年)に腸チフスの対策として竹屋町にあった消毒所を広島市舟入病院内に移し、同15年(1926年)には同病院内に広島市立衛生試験所を設けて、特に腸チフスの病原研究に力を注いだ。

また、結核患者が年々増加し続けていた。大正8年(1919年)3月、結核予防のための統一的な法律として制定された「結核予防法」は、患者周辺の消毒や、担当大臣が結核療養所の設置を命じることができることなどが盛り込まれた。これに基づき、同年、広島市にも結核療養所の設置が命じられた。

22 【写真】広島市立衛生試験所(『市政五十周年記念写真帖』より)

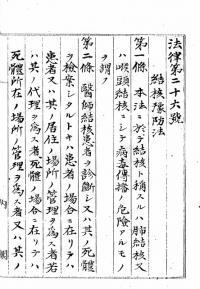

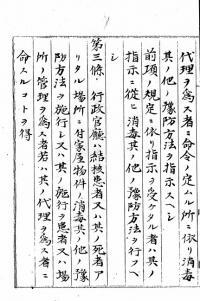

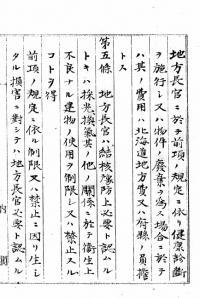

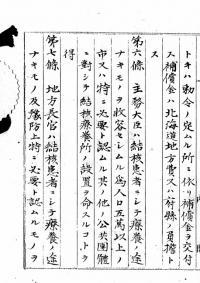

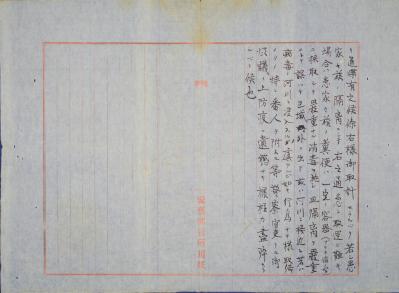

23 結核予防法・御署名原本・大正八年・法律第二十六号

大正8年(1919年)3月26日公布

国立公文書館デジタルアーカイブ(御11535100)

大正中期の国内の結核による死亡者数は年間約10万人以上、推定患者数は50万人以上にのぼり、年々増加していた。明治34年(1901年)の「畜牛結核病予防法」制定後、結核予防のためいくつかの細かな法律が定められたが、個々の法律の適用だけでは不十分な点があった。そこで、結核の予防と撲滅のための統一的な法律として、大正8年(1919年)3月26日に「結核予防法」が制定された。

この法律では、病原に汚染した家屋等に対する消毒その他の予防策を行うこと、感染拡大につながるおそれのある職業の従事者らに健康診断を受けさせ、結核患者にはそうした職業への従事を禁止すること、担当省の大臣が人口5万人以上の市等に結核療養所の設置を命じることができることなどが定められた。

この法律は、昭和26年(1951年)、内容を一新した同名法の制定に伴い廃止された。

こちらの画像については国立公文書館にお問い合わせください。

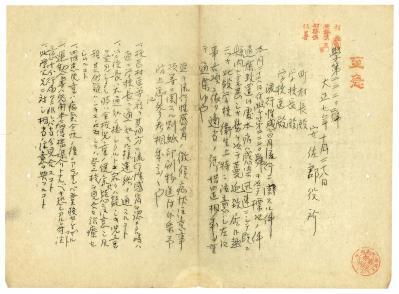

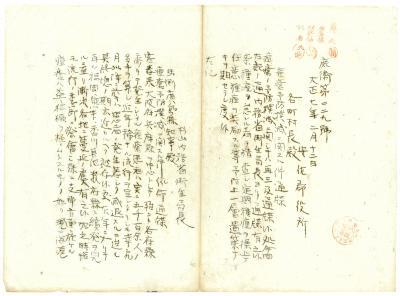

24 流行性感冒流行ニ関スル件(大林村役場文書0612「庶務一件 大正7年」)

大正7年(1918年)10月28日

安佐郡(あさぐん)役所から郡内の町村長・学校長・学校医に宛てて出された至急の通知文。流行性感冒の感染が県内でも深刻化しているため、特に学校での対応として、(1)流行性感冒の感染者を確認した校医・村医は学校長に通知すること、(2)感染者又は感染が疑われる児童を発見した学校長は、該当の児童に治療を受けさせ、全校児童の健康状態に注意すること、(3)全快するまで感染児童を登校させないこと、(4)対策が行き届かない場合、感染拡大につながるおそれのある運動会等の行事の開催を見合わせること、(5)保護者らに注意喚起を行うことを求めている。別紙として、流行性感冒の兆候、症状、注意事項をまとめたものが添付されている。

ここで言う「流行性感冒」は、「スペイン風邪」とも呼ばれた、世界各地で猛威を振るったインフルエンザのことで、国内でも大正9年(1920年)までに3回の大きな流行を繰り返し、当時の日本の全人口の3分の1に及ぶ約2,380万人の感染者、約39万人の死者を出した。「伝染病予防法」に規定された伝染病ではなかったが、急速に感染が拡大したため、児童の登校や行事の制限等、学校での対策が郡役所等から指示された。

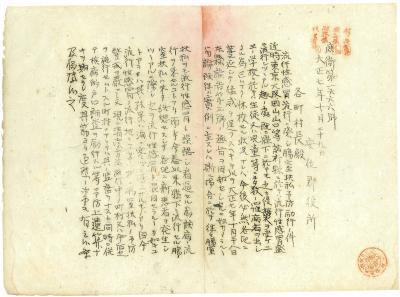

25 流行性感冒流行ニ際シ腸窒扶私(チフス)予防励行ノ件(大林村役場文書0612「庶務一件 大正7年」)

大正7年(1918年)10月29日

「流行性感冒流行ニ関スル件」の翌日に出された安佐郡役所の通知。

郡内の児童生徒が流行性感冒に多数感染したため、3校が休校したことを伝え、今後の感染拡大を警戒している。加えて、春以来腸チフスが県下で流行しており、腸チフスの感染者が流行性感冒の症状と誤認されて見過ごされることがあるため、流行性感冒が流行している地域では特に腸チフスの予防を厳重に行い、町村は病気の戸口調査を励行するなどして予防を徹底するよう求めている。

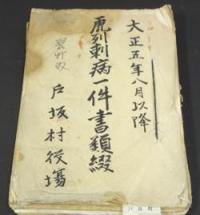

26 「虎列刺病一件書類綴(コレラびょういっけんしょるいつづり)」(戸坂(へさか)村役場文書3723)

大正5年(1916年)

大正5年(1916年)のコレラ流行時には、国内の感染者が1万人を超えた。これは、同年8月以降のコレラ流行とその対策に関する文書をまとめた綴。

県内外でのコレラ患者の発生状況に関する通知、予防対策を呼び掛ける文書のほか、太田川の水の利用を制限する通知「防疫ニ関スル件」や、呉海軍工廠の職工らに配布された出業停止のチラシ等が綴られている。

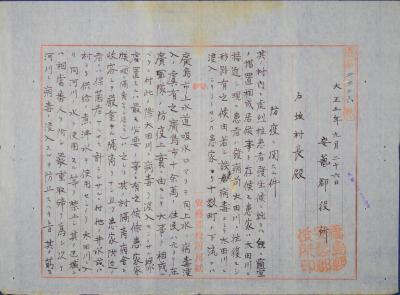

27 防疫ニ関スル件(戸坂(へさか)村役場文書3723「虎列刺病一件書類綴(コレラびょういっけんしょるいつづり」)

大正5年(1916年)9月26日

安芸郡役所から戸坂(へさか)村長に出された通知。戸坂村役場文書の「虎列刺病一件書類綴(コレラびょういっけんしょるいつづり)」に綴られている。

戸坂村で見つかったコレラ感染者が太田川の広島市上水道取水口上流近くに居住し、発病前にも太田川に行き来していたことから、太田川の水が病原菌に汚染され、水道水に病原菌が浸入した場合、広島市の住民や軍隊においても感染が拡大する可能性があると危惧している。

対策として、感染者の家族を隔離病舎に収容すること、保菌者がいる可能性がある感染者宅付近の住民には他の井戸の水や村から供給する煮沸済みの水を使用させ、太田川の水の使用等を禁止すること、該当区域の川沿いに番人を置いて厳重に取り締まることといった対策を指示している。

広島市の伝染病対策では、市域だけでなく河川でつながった上流域の町村の状況にも注意を払わなければならなかったことが分かる。

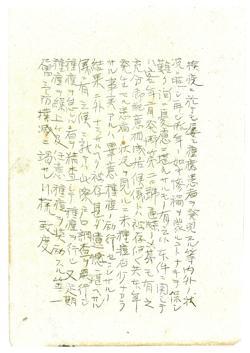

28 痘瘡予防撲滅ニ関スル件依命通牒(大林村0612「庶務一件 大正7年」)

大正7年(1918年)

内務省衛生局長から広島県知事に出された通知。大正7年(1918年)2月12日付で安佐郡(あさぐん)役所から出された「痘瘡予防撲滅ニ関スル件通牒」の後半に書き写され、各町村に伝えられたもの。

前年春から大阪府・兵庫県を中心に全国で発生した痘瘡(天然痘)の感染者が5,000人を超え、一時減退したものの再び福岡県・熊本県・香川県等で感染者が増加し、港湾での検疫でもたびたび感染者が発見されていることから、再度の流行への注意を喚起している。また、感染者の多くが種痘を受けていなかったため、町村に対し、この機に戸口調査を厳重に行い、種痘を受けていない者に接種させる等、種痘を徹底する対策を行うよう求めている。

明治42年(1909年)の「種痘法」制定後も、種痘を猶予されたまま期日を過ぎる者や、転居・出稼ぎ等で他府県へ移住し定期種痘から漏れた者など、未種痘者から感染が広がる場合があり、国や地方役場は種痘を徹底することで天然痘の予防と撲滅の実現を図った。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(代表)

ファクス:082-542-8831

[email protected]