Web展示会「疫禍来襲!! 近代以降の伝染病と広島の歴史」 明治初期の伝染病対策 明治元年~26年(1868年~1893年)

天然痘(痘瘡(とうそう)、疱瘡(ほうそう)などの別称あり)とコレラは、幕末にも多くの死者を出した伝染病である。明治政府は、早い段階からこの2つを中心とした伝染病対策に取り組んだ。

天然痘対策では種痘(しゅとう)を推進した。種痘は18世紀末に英国で開発され、幕末から日本国内でも広まった。明治政府は、明治3年(1870年)3月に種痘館を設置(翌年廃止し、種痘局を設置)、翌月の太政官布告で種痘の普及を促した。同9年(1876年)には「天然痘予防規則」を定め、国民に種痘を義務付けた。

流行を繰り返すコレラに対しては、明治10年(1877年)の「虎列刺病予防法心得(コレラびょうよぼうほうこころえ)」により、検疫の実施や病院の設置、患者の届け出、交通制限、消毒方法等を定め、同12年(1879年)には、伝染病予防規則案からコレラ関連の内容を抜き出した「虎列刺病予防仮規則(コレラびょうよぼうほうかりきそく)」を制定した。こうした応急的な規定の整備を経て、翌年伝染病予防の統合的な法規として「伝染病予防規則」を制定、同時にコレラ、腸チフス、赤痢、ジフテリア、発疹チフス、痘瘡の6種の伝染病の詳細と予防方法を示した「伝染病予防法心得書」を布達した。

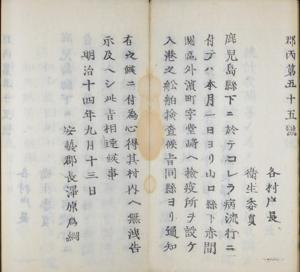

1 鹿児島県下においてコレラ流行の件(「郡丙達 明治14年」戸坂村(へさかむら)0053)

明治14年(1881年)9月13日

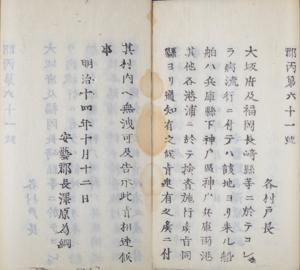

2 大阪府及福岡・長崎県等においてコレラ病流行の件(「郡丙達 明治14年」戸坂村(へさかむら)0053)

明治14年(1881年)10月12日

いずれも明治14年(1881年)、西日本を中心にコレラが流行した際に安芸郡長が出した通達。上の通達では、感染拡大の初期に鹿児島県下でコレラが流行し、九州と中国地方をつなぐ山口県の赤間関区外浜町字堂崎(現下関市)に検疫所が設置されたことを伝えている。

この1か月後に出された下の通達では、大坂(大阪)府及び福岡県、長崎県等でもコレラが流行したため、国内外の船舶が集まる兵庫県の神戸・兵庫両港(注釈1)等でも、コレラ流行地域から来た船舶を検査すると伝えている。

この頃の遠隔地への主な交通手段は船であったため、他の地域への感染拡大を防ぐ対策としては、港湾等での船舶の検査が重要だった。

(注釈1)明治25年(1892年)まで旧湊川を挟んで河口の北東側が神戸港、南西側が兵庫港であった。

3 虎列刺病(コレラびょう)流行にともなう興行等の警察官吏による差止めの件(「県申達綴」観音村0007)

明治19年(1886年)7月16日

広島県令から出された通達。コレラが流行しているため、興行等について、衛生上危険と判断された場合には、警察による差止めを行うことがあると伝えている。

伝染病予防に関する業務の一部は、戦後の法改正により保健所に移管されるまでのほとんどの時期で警察が担っており、伝染病の予防上必要とみなされれば、警察による催し物への制限が行われた。祭りや興行等は、不特定多数の人が集い、飲食を伴う場合もあることから、伝染病の流行時にはしばしば規制が加えられた。

種痘

種痘は天然痘への予防対策として非常に有効な手段とされ、1796年にイギリスの開業医エドワード・ジェンナーが開発した。

当時、イギリスでは乳牛の牛痘がたびたび流行しており、牛痘に感染した者は天然痘に感染しないことが知られていた。このことから、牛痘の膿疱(のうほう)から採取した内用液を採取して切種する方法が考えられ、種痘の発見につながった。

日本にもこれが伝わり、嘉永2年(1849年)に長崎で牛痘由来の予防接種が成功したことで、各藩に種痘が広まった。広島では、同年9月に医師の三宅菫庵(みやけとうあん)が、長崎で種痘術を修めた佐渡国の長野秋甫(ながのしゅうほ)から痘苗(種痘の元となる、弱毒化した天然痘ウイルスの液)を分け与えられたことで、藩内に広められた。

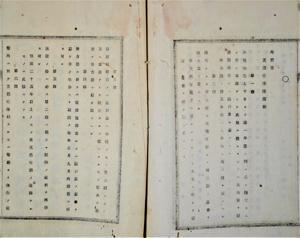

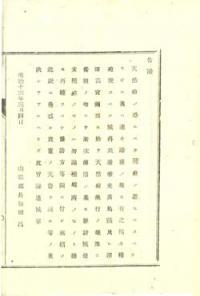

4 天然痘予防規則(「諸布達綴 明治6年~明治9年」上水内村0001)

明治9年(1876年)5月30日

明治9年(1876年)5月18日付で内務卿から出された「天然痘予防規則」の内容を周知するため、広島県が各区長に通達した文書の一部。

「天然痘予防規則」は、出生70日から満1年までの間の種痘、種痘済または天然痘のり患歴に関する証明書の管理と所持等を国民に義務付け、県や区戸長等には種痘の実施状況の取りまとめを命じ、天然痘の予防体制を整備した。

「天然痘予防規則」の制定前には、「種痘規則」(明治7年(1874年))、「種痘医規則」(明治9年(1876年)4月)が定められていたが、これらは種痘を行う医師の資格や対応等について定めた規則であり、「天然痘予防規則」が国民を対象にした天然痘予防に関する最初の規則となった。

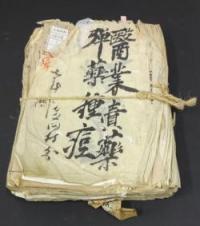

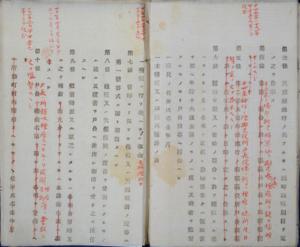

5 種痘細則(「種痘規則」戸坂(へさか)村3677)

明治18年(1885年)12月28日制定

明治18年(1885年)12月28日に制定された広島県の規則。同年11月に制定された「種痘規則」第11条の「此規則ヲ施行スル方法細則ハ府知事県令ニ於テ便宜取設ケ内務卿に届出ヘシ」という規定に基づき定められた。

当初の「種痘細則」では、天然痘流行時に種痘所を設けて臨時種痘を行うことや、種痘または天然痘のり患歴があることを証明する様式等が定められていた。この資料には、朱書きの修正が多数加えられており、法令改正や現場の状況変化に応じて修正されていたことが分かる。

6 天然痘流行につき山県郡長告諭(竹内家資料仮5-7-2)

明治13年(1880年)3月4日

山県郡長が出した告諭。広島区と沼田・高宮の両郡で天然痘が流行し、近隣の地域にも感染が広がるおそれがあることから、未接種の者はもちろん、種痘を完了した者であっても再度接種を受けるよう奨励している。併せて、予防を怠り、根拠のない風説に惑わされて命を危険にさらすことがないよう注意を喚起している。

明治9年(1876年)の「天然痘予防規則」により種痘が義務付けられた後も、種痘に対する誤ったイメージや事実と異なる噂から接種をしない者がおり、そうした人々に接種しないことの危険性を訴え、種痘の普及を図る必要があった。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(代表)

ファクス:082-542-8831

[email protected]