Web展示会「疫禍来襲!! 近代以降の伝染病と広島の歴史」 昭和初期の伝染病対策と戦時体制 昭和元年~20年(1926年~1945年)

昭和12年(1937年)に日中戦争が始まり、同16年(1941年)には米英に宣戦布告して太平洋戦争が勃発、同20年(1945年)の終戦まで日本は戦時体制が続いた。戦争は伝染病対策にも大きな影響を及ぼした。

戦争が長期化するなか、より多くの健康な兵士を徴用し、それに伴う労働力不足を補う必要から、政府は「健民健兵」政策に取り組み、特に国内で慢性的に流行していた結核への対策に力を注いだ。昭和15年(1940年)には「国民体力法」を制定して、未成年者の死亡者数減少と体力向上を図り、結核対策として検査の徹底と結核患者の管理、療養、修練、収容を強く推し進めた。

広島では、大正期に結核療養所の建設を命じられていたが、地域での感染拡大や、農水産物・観光業への風評被害を懸念する周辺住民の猛烈な反対運動のため、建設地が決まらず難航していた。交渉の末、安芸郡畑賀村(現安芸区畑賀)に敷地を得られたことで、昭和8年(1933年)に広島市立畑賀病院(現広島市医師会運営・安芸市民病院)が開院した。

29 【写真】広島市立畑賀病院(『市政五十周年記念写真帖』より)

30 畑賀病院交通略図(砂谷(さごたに)村0607「衛生関係書類綴」)

昭和21年(1946年)11月

31 〔結核療養所設置の反対運動を報じる記事〕

32 〔書類遅延につき〕理由書(瀬野村4148「許可認可指令書綴」)

昭和7年(1932年)8月20日

畑賀病院の建設

大正8年(1919年)に制定された「結核予防法」には、担当大臣が人口5万人以上の市等に結核患者を収容する結核療養所の設置を命じることができると規定された。

広島市も翌9年(1920年)10月までに結核療養所を建設するよう命じられ、建設地を探したが、候補とされた地域で激しい反対運動が起こり、場所が決まらず建設着手が大幅に遅れた。最終的に、相次ぐ水害で財政が困窮していた安芸郡畑賀村(現広島市安芸区)に設置することになった。昭和7年(1932年)5月の建設工事開始後、畑賀川下流域の住民らの反対運動が起こり、警察が動員される事態となったが、交渉の末、翌8年(1933年)10月7日に広島市立畑賀病院が開院した。

同院は、昭和18年(1943年)に日本医療団畑賀病院となり、同22年(1947年)には国に移管されて国立広島療養所分院国立療養所畑賀病院となった。その後も数度の改称を経て、平成13年(2001年)には広島市医師会運営・安芸市民病院となり現在に至っている。

展示資料は、昭和16年(1941年)発行の写真帖に掲載された畑賀病院の写真(展示番号29)、同21年(1946年)に畑賀病院長から送付された文書の添付資料(展示番号30)、畑賀川下流域の町村の住民らを中心とする反対運動を報じる新聞記事(展示番号31)、反対運動等の影響により書類の提出が遅れたことを伝える文書(展示番号32)。

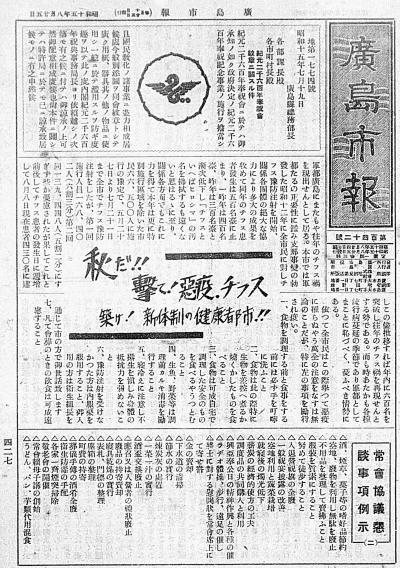

33 広島市報 第142号(昭和15年8月25日号)

広島市発行 昭和15年(1940年)8月25日

この時期の市報には、広報紙のような性格もあった。この号では、1面の中央に大きく「秋だ!!撃て!悪疫.チフス 築け!新体制の健康都市!!」と掲げ、チフスへの警戒を呼び掛けている。

広島市では、日中戦争が勃発した昭和12年(1937年)から全市民に対してチフスの予防接種を開始した。同14年(1939年)までは感染者数が徐々に減少していたが、この市報が出された同15年(1940年)には接種率が伸び悩み、これと前後して感染者も増加してきたことから、さらなる感染拡大が危惧されていた。チフスをはじめとする伝染病対策としては、(1)調理と食事の前に手を洗う、(2)生物の食用を避ける、(3)なるべく自宅で調理したものを食べる、(4)調理前に生魚や野菜等の消毒を行う、(5)寝冷えや不摂生を避ける、(6)予防接種を受けない者は内服薬を服用する、(7)会葬時の飲食をなるべく控える、の7項目を紹介している。

大正以降、広島では毎年多くのチフス感染者を出し、「チフスといへばヒロシマ」とまで言われた。広島市は予防接種で感染を抑えようとしたが、チフスの予防接種が義務付けられていなかったため、予防接種の有効性を訴えるにとどめ、生活面での対策や飲み薬の服用での予防を奨励していた。

34 日本放送協会納付金ニ依ル結核予防施設ニ関スル件(大林村役場文書0636「庶務一件 昭和11年」)

昭和11年(1936年)4月10日

これは、茨城県那珂郡村松村(現那珂郡東海村)に設置された療養施設「村松晴嵐荘」への入所該当者の有無について報告を求める広島県警察部長から県内の各市町村長に宛てた通知。この施設は、主に結核により除役された陸海軍人のうち軽症患者を対象としていた。

日本放送協会納付金は、昭和初期、ラジオ聴取料とは別にラジオに地方特別税を課税しようとする動きが各地で高まったため、課税によるラジオ普及への影響を危惧した日本放送協会が、昭和7年度(1932年度)以降、結核予防事業費として各道府県に対し毎年一定額納付したもの。施設への収容費用には納付金を充てるよう通知されていた。この納付金は、財源不足に悩まされていた結核予防事業の前進に貢献した。

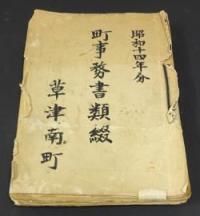

35 〔結核予防国民運動振興週間〕実施要項(大林村役場文書0636「庶務一件 昭和11年」)

昭和11年(1936年)10月30日

内務省は昭和11年(1936年)、結核の予防知識の普及徹底を図るため、結核予防国民運動振興計画を策定した。これは、この計画に基づき広島県が設定した「結核予防国民運動振興週間」(同年11月10日~16日)の実施要項。

この実施要項には、期間中の事業として、広島県産業奨励館で開催される衛生展覧会(無料)や、県内各地で開催する講演と活動写真の上映等10項目が列記されている。

広島市では、産業奨励館で衛生展覧会が開催されるほか、他の市町村では1か所ずつの開催とされた講演や活動写真の上映を7日間にわたり7か所で実施するよう計画されていた。結核の感染が都市部で拡大していたため、特に広島市内での啓発を重視したものと推察される。

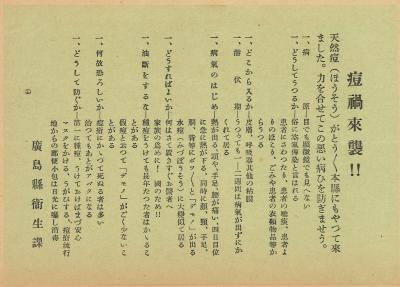

36 痘禍来襲!!(草津南町総代資料C1993-1154「町事務書類綴 昭和14年」)

昭和14年(1939年)

県内で天然痘が発生したため、広島県衛生課が頒布した天然痘への注意喚起のチラシ。草津南町の町総代(注釈4)の業務に関する文書をまとめた簿冊に綴じられていたもの。

チラシでは、予防対策への協力を求め、天然痘の病原や感染経路、症状、予防方法等を紹介している。天然痘の恐ろしい点は、死亡率が高く、治ってもアバタが残ることで、予防方法は「第一に種痘」であるとし、そのほかマスクの着用、うがい、流行地からの郵便小包の日光消毒が推奨されている。感染者との接触や飛沫により感染する伝染病に対しては、現在と同様にマスクやうがいが奨励されている点が注目される。

(注釈4)町内の自治を担った町ごとの代表者で、町内の諸事の取りまとめを行うほか、広島市から出された通知や連絡の各戸への周知にも携わっていた。昭和16年(1941年)3月に広島市町内会と隣組が設けられたことにより廃止された。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(代表)

ファクス:082-542-8831

[email protected]