Web展示会「疫禍来襲!! 近代以降の伝染病と広島の歴史」 明治後期の上水道布設と関係法の制定 明治29年~45年(1896年~1912年)

上下水道の整備は伝染病対策の上で特に重要である。広島市の上水道布設は、軍用水道に接続する形で実現した。河口のデルタに位置する広島では、河川の下流や井戸水に海水が浸入することが多く、上水道設備が整備されるまでは飲み水の確保にも苦労した。

日清戦争を機に広島を軍事的な重要拠点と再認識した陸軍省は、広島の軍用水道を布設するための費用を臨時軍事費から支出するよう大蔵省に要求し、閣議決定を経た明治28年(1895年)11月9日付の勅令で臨時軍用水道の布設が認可された。同31年(1898年)8月には軍用水道が通水し、翌月市内への上水道の供給が始まった。上水道の布設は、コレラや赤痢など、病原に汚染された水が媒介となる伝染病の患者数の抑制につながった。

また、明治後期には様々な伝染病対策の法律が定められた。明治30年(1897年)に戦前の伝染病対策の基本的法律となった「伝染病予防法」、同34年(1901年)に結核対策のための最初の法律にあたる「畜牛結核病予防法」、同42年(1909年)に種痘に関する戦前の法整備の到達点となった「種痘法」が制定され、法律面からも伝染病への対策が進められた。

15 広島市水道水源地【絵葉書】

明治頃発行

画像15は、牛田村(現広島市東区)に設けられた広島市上水道の水源地。

16 (広島名勝)太田川の清流【絵葉書】

昭和(戦前)頃発行

画像16の川を進む帆船の奥には、太田川の水を引き入れるために牛田の日通寺下流に設けられた取水塔が見える。

参考画像は、上水道関連の設備を紹介する絵葉書の取水塔の部分を拡大したもの。

広島では、日清戦争後に上水道布設の機運が一層高まった。日清戦争を機に軍事拠点としての広島の重要性を再認識した軍にとっても、清潔な水を安定的に確保するため、広島への水道布設が待たれていた。広島市が行った国庫補助の要望が却下されると、陸軍省は臨時軍事費を広島の軍用水道布設のため支出するよう大蔵省に要求し、明治28年(1895年)11月9日に広島への臨時軍用水道の布設の勅令が発布された。

3年後の明治31年(1898年)8月に完成した軍用水道は、上水道設備の維持費用の負担等を条件に広島市に貸し下げられた。翌月、軍用水道に接続する形で広島市の上水道布設が実現した。

参考:取水塔部分拡大【絵葉書】

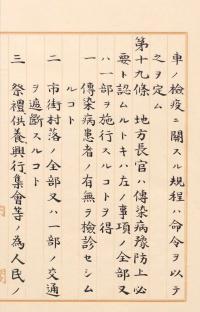

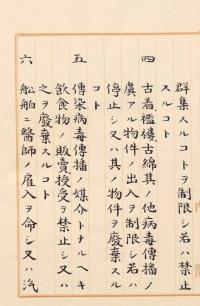

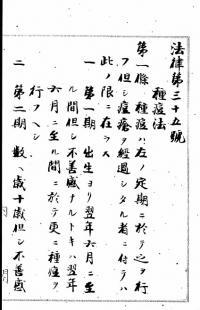

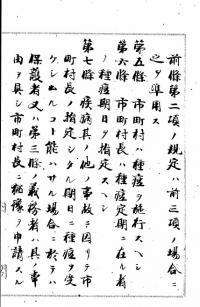

17 伝染病予防法・御署名原本・明治三十年・法律第三十六号

明治30年(1897年)3月30日公布

国立公文書館デジタルアーカイブ(御02674100)

明治30年(1897年)3月30日に公布、同年4月1日に施行された「伝染病予防法」は、戦前の伝染病予防に関する基本的法律である。コレラ、赤痢、腸チフス、痘瘡(天然痘)、発疹チフス、猩紅熱〈しょうこうねつ)、ジフテリア、ペストの8種の伝染病を対象とし、医師・患者及びその家族、住民、地方長官、市町村等が伝染病予防のために行うべき対応について定めている。

具体的には、伝染病患者が発生した家庭の消毒、発生地の警察・市町村長等への届け出、感染者の隔離病舎への収容、患者宅周辺の交通遮断等の対策が定められた。さらに、予防のために必要な場合の地方長官(府県知事等)の権限として、市町村への伝染病院・隔離病舎等の設置の指示、船舶・汽車での検疫、市外村落の交通遮断、祭礼・興行等の制限又は禁止、漁業・遊泳等の水の使用の制限等が規定された。

この法律は、平成10年(1998年)の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(通称「感染症予防法」)の制定に伴い廃止された。

こちらの画像については国立公文書館にお問い合わせください。

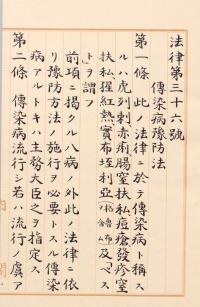

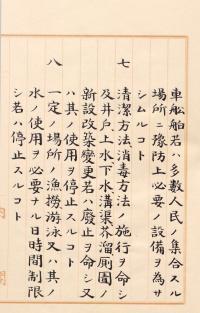

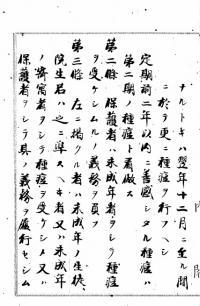

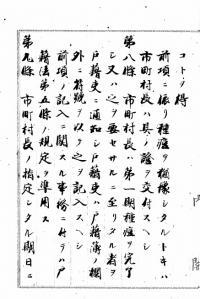

18 種痘法・御署名原本・明治四十二年・法律第三十五号

明治42年(1909年)4月13日公布

国立公文書館デジタルアーカイブ(御07743100)

「種痘法」は、明治42年(1909年)4月13日に公布、翌年1月1日に施行された。同法の制定以前には、種痘に関する様々な法令が制定・廃止されており、「種痘法」ではそれらを踏まえて、種痘の時期や、種痘を受けさせる責任がある者、種痘を行う市町村の役割と権限を定めた。

全20条から成るこの法律では、第1条で、種痘を行う時期を第一期(出生~翌年6月)と第二期(数え年10歳)とし(注釈2)、続く第2条~4条で、種痘を受けさせる保護者らの義務が明記された。第5条~9条では、種痘期日の指定、各種証明書類の交付、戸籍簿欄外への種痘の実施状況の記入等、種痘実施者としての市町村の役割が規定された。

「種痘法」は、昭和23年(1948年)の「予防接種法」の制定に伴い廃止された。

(注釈2)第一期種痘で不善感(種痘の効果が出ず、免疫が得られないこと)のときは、翌年の6月まで、第二期種痘で不善感のときは、翌年12月までに再度接種を行う。

こちらの画像については国立公文書館にお問い合わせください。

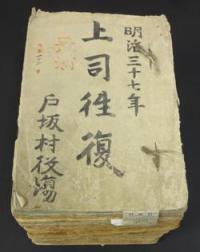

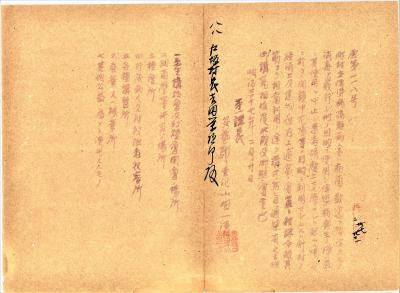

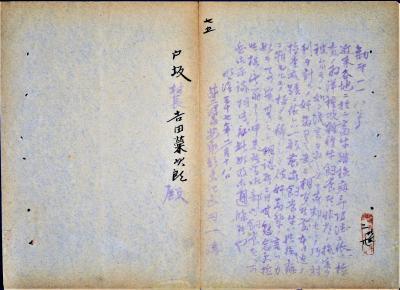

19 〔伝染病隔離舎の利用の件〕(戸坂(へさか)村役場文書0958「上司往復 明治37年」)

明治37年(1904年)2月20日

安芸郡役所から戸坂(へさか)村長宛に出された通知。町村が設置した伝染病隔離病舎について、建物の消毒を厳しく行い、伝染病発生時に直ちに隔離病舎として機能させることができると認められる場合は、別の目的での利用を認めることを伝えている。「経済上及建物ノ保存上適当ノ処置」とあるように、町村の財政面と建物の維持管理面での効果を期待した取組みだった。

別目的での利用の例として、(1)衛生講話会や幻灯会の開会場所、(2)細菌学等の研究所、(3)種痘所、(4)行旅病人及び被救恤者の収容所、(5)各種講習所、(6)蚕業又は機業所、(7)その他公益のための使用が列記されている。

20 〔畜牛結核病予防法の件〕(戸坂(へさか)村役場文書0958「上司往復 明治37年」)

明治37年(1904年)2月18日

安芸郡役所から戸坂(へさか)村長に出された文書。「畜牛結核病予防法」で定められた検査を受けると損失を被ると吹聴し、牛の所有者らに安く牛を売却させる悪徳な商人がいることを伝え、一般の農家の牛がり患していることは少ないため、安心して検査を受けるよう周知することを指示している。

結核は古くから「労咳」などと呼ばれ恐れられてきたが、明治維新直後から相次いでコレラや天然痘が流行したため、結核への対応が遅れていた。明治32年(1899年)の全国的な調査では、同年の結核による死者が6万6,000人を超えていることが明らかになった。

明治34年(1901年)4月、最初の結核への対策法となる「畜牛結核病予防法」が定められた。この法律では、牛から人間への感染を防ぐため、牛の結核病の有無と症状の軽重を調べる検査を受けることを所有者に義務付け、重症の牛の殺処分を規定した。

21 〔第二期種痘済証〕

大正6年(1917年)

第二期種痘が完了していることを示す証明書。「種痘法」で定められたとおり数え年10歳(注釈3)の時に第二期種痘を行っている。

左端の注意書きには、この証明書を成人するまで保存し、役所の職員等から求められた際に提示すること、証明書がない場合は10円以下の科料に処することが記載されている。

(注釈3)数え年は生まれた時を1歳と数え、翌年の正月に1つ歳を重ねると計算する。そのため、この証明書の本人は明治41年(1908年)の誕生時点で1歳、大正6年(1917年)1月で数え年10歳(誕生日を迎えていないため、満年齢では8歳)となる。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(代表)

ファクス:082-542-8831

[email protected]