Web展示会「復興の礎として 平和記念都市建設法と広島」 平和記念都市への歩み

昭和25(1950)年2月、市長室は「広島平和都市建設構想案」(1949年版)をまとめ、4月には「広島平和都市建設構想試案」を作成した。この構想試案は、平和記念都市建設に向けた高い志を掲げ、平和公園、平和緑道等の平和施設、国際的文化施設等の建設を中心的課題に据え、具体的方策として国による援助と国有財産の譲与などを挙げたものだった。実際、国は法制定直後3,100万円の追加補正予算を決定、翌年度には1億8,000万円の当初予算を追加計上し、さらに、市内34.5haを超える国有地を譲与した。

建設省内に置かれた広島平和記念都市建設専門委員会が昭和26年8月にまとめた「広島平和記念都市建設計画についての意見書」でも、旧産業奨励館を含む中島公園及び中央公園の平和記念公園、平和記念百米(メートル)道路、原爆犠牲者の慰霊施設を平和記念施設と位置付け、その他太田川改修工事の促進、交通整備などが計画に盛り込まれた。

広島復興都市計画に代わるものとして昭和27年3月に策定された広島平和記念都市建設計画では、100m道路や中央公園が平和記念施設から外されたが、それまでの検討内容がいかされたものであり、現在に至るまで広島の都市計画の根幹となっている。

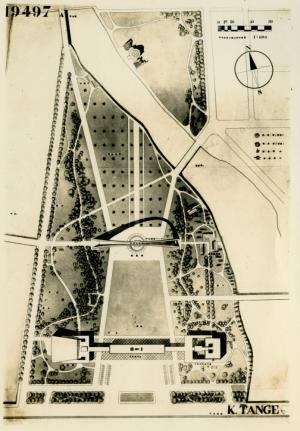

丹下健三グループの平和記念公園プラン 昭和24年(1949年) (銀山匡助資料)

平和記念都市法の国会通過を前に、広島市は平和記念公園の競技設計を実施し、丹下健三グループのプランが1位に選定された。旧産業奨励館(原爆ドーム)を平和記念公園の要素の一つとみなし、資料館と原爆ドームを結ぶ直線状にアーチを配し、資料館のピロティとアーチを通して原爆ドームを望めるよう設計された。

工事中の100m道路 昭和27(1952)年 明田弘司撮影

すでに整備が始められていた市内を東西に走る広幅員の道路は、平和記念都市計画の検討段階で、平和記念施設に位置付けられた。昭和26年11月には、平和大橋、西平和大橋とともに、市民からの公募によって「平和大通り」の愛称が決定した。

広島平和記念都市建設構想試案 1950年版 昭和25(1950)年 (藤本千万太資料)

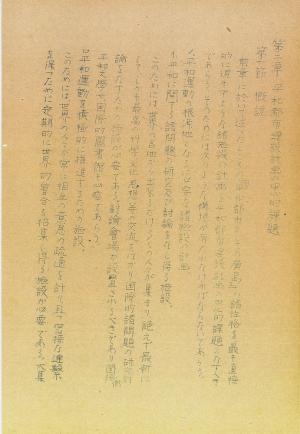

第二章 平和都市建設計画の中心的課題(「広島平和記念都市建設構想試案 1950年版」より)

昭和25年4月に市長室がまとめた、平和記念都市法に基づく都市計画構想の試案。

第2章の「平和都市建設計画の中心的課題」では、平和都市として平和運動の根源地に必要な施設、平和の雰囲気を醸成する源泉となる施設の計画を挙げ、平和施設、国際的文化施設、観光施設の整備計画に言及している。

広島平和記念都市建設計画書 昭和27(1952)年

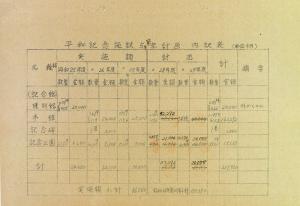

広島平和記念都市5か年計画表(「広島平和記念都市建設計画書」(昭和27年)より)

平和記念施設5か年計画内訳表(「広島平和記念都市建設計画書」(昭和27年)より)

昭和27年3月、それまでの広島復興都市計画に置き換わり、広島平和記念都市建設計画が策定された。この資料は、その計画に基づき、建設局総務課が作成した平和記念都市建設事業関係文書の綴である。

広島平和記念都市建設法によって国から援助を得られた一方で、物価の高騰もあり、広島市が事業費のやり繰りに苦心していた様子が、「5か年計画表」の修正からうかがえる。

広島平和記念都市建設計画についての意見書 昭和26(1951)年8月6日 (藤本千万太資料)

広島市は、平和記念都市計画について専門的な立場から事業計画を立案審議する機関として、建設省内に広島平和記念都市建設専門委員会を設置した。これは、その審議結果をまとめ、広島市長の諮問に対する回答として提出されたものである。

「諸言」では、「市民の心構えの問題」が平和記念都市建設において最も重要であるとし、施設や道路など街並みの復興だけでなく、市民の意識が伴う必要があると述べている。

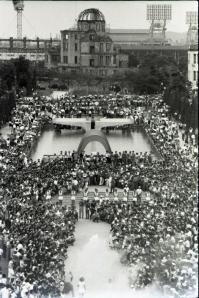

平和記念式典 昭和57(1982)年8月6日

平和記念式典(広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式)の原型にあたる平和祭は、昭和22年に中島地区の慈仙寺鼻の「平和広場」で第1回が開催された。以来、昭和25年の中止を除き、名称を変えながら現在に続いている。

オリンピック聖火リレー(平和記念公園) 昭和39(1964)年9月20日 明田弘司撮影

昭和39年の東京オリンピック開催に際して、聖火リレーが全都道府県をめぐった。広島市内には9月20日に到着し、45万人もの人が沿道に詰め寄せた。平和記念公園もランナーの中継地点となり、多くの人が集った。

木下大サーカステント小屋設営中の平和大通り 昭和32(1957)年 明田弘司撮影

平和大通りの別称である100m道路の由来は、鶴見町から福島町までの区間の幅員がちょうど100mであることによる。この写真は比治山から西を望み、鶴見橋とその手前まで伸びつつある平和大通りを撮影したもの。この年の2月から平和大通りの供木運動が展開されるが、この写真はその前の見通しの良い状態を記録している。

広島復興大博覧会第一会場 昭和33(1958)年5月

広島復興大博覧会は、広島の復興の現状、産業及び観光分野の実情を広く紹介することを目的に、広島市を主催として昭和33年4月1日から5月20日まで開催された。平和記念公園と平和大通り一帯、広島城跡が主会場となり、会期中に87万人が来場した。

工事中の太田川 昭和37(1962)年5月20日

戦前に始まった太田川改修工事は、戦時中の予算削減のため実質中断していたが、昭和23年8月に県知事が計画再開を発表した。反対運動のため放水路工事の本格的な再開は昭和26年度となったが、昭和35年度に福島川の埋立てが完成、昭和40年の祇園水門・大芝水門完成後、一部残っていた堤防の完成をもって昭和42年に概成した。

この航空写真では、工事中の放水路と埋立てが進む福島川が捉えられている。

元安川東岸の河岸緑地 昭和49(1974)年11月

市街に多くの川が流れる広島市は、戦前から「水の都」と称されてきた。広島平和記念都市建設計画の1つに河岸緑地の整備があったが、戦後の河岸は、原爆で住居を失った人々によって建てられた多くのバラックに占拠されており、不法建築物の除去には時間を要した。現在は植栽や遊歩道が整備され、市民の憩いの場となっている。

この写真は、元安川沿いの大手町三丁目の河岸緑地を撮影したもので、藤棚の奥にかつてここに係留していたかき船「ひろしま」が見える。

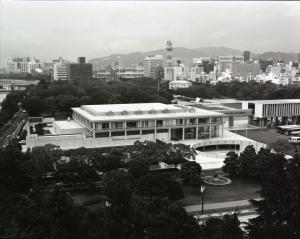

広島国際会議場 平成元(1989)年6月15日

市制100周年を迎えた平成元年7月、丹下健三の設計により、平和記念公園の西側の旧公会堂の位置に「広島国際会議場」が建てられた。直後から核戦争防止国際医師会議(IPPNW)世界大会など多くの国際会議の会場として利用されている。

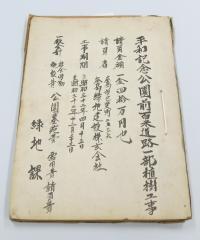

平和記念公園前百米(メートル)道路一部植樹工事 昭和32(1957)年

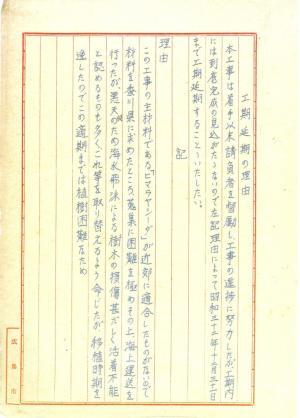

工事延期の理由(「平和記念公園前百米(メートル)道路一部植樹工事」より)

昭和32年2月、市建設局内に緑化推進部が設置され、供木運動が展開されるなど、平和大通りの緑化が図られた。これは、同年4月の平和公園前の平和大通りの植樹工事に関する文書綴。

「ヒマラヤシーダ」(ヒマラヤスギ)と「ヒラドツツヂ」が植樹されたが、「ヒマラヤシーダ」が海上運送中に海水飛沫により損傷し、工事期間が延長したことなどが記されている。

平和記念都市建設事業進捗状況報告書 昭和26(1951)年4月 (藤本千万太資料)

広島平和記念都市建設法第五条では、平和記念都市建設事業の執行者に対し、「少なくとも六箇月(6か月)ごとに建設大臣」(現国土交通大臣)に進捗状況を報告することが義務付けられている。広島市では、この条文に基づき、都市計画課が定期的に進捗状況を国に報告している。昭和26年時点は冊子の報告書だったが、現在は電子データで報告されており、その報告は内閣から国会に提出されている。国会が報告書を受領したら、官報にその旨が掲載される。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館歴史情報係

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(歴史情報係) ファクス:082-542-8831

[email protected]