Web展示会「復興の礎として 平和記念都市建設法と広島」 国営請願から特別法案へ

広島市にとって、財源の不足は復興の大きな障壁となった。市街の中心部及び主要施設・事業所に壊滅的被害を受けた広島は、とても独力で建て直しを果たせる状態になく、復興財源として国からの特別補助や、国有財産払い下げを要求する方法を模索したが、実現には至らなかった。

このため、昭和23(1948)年11月、市議会全員協議会で「復興国営請願」が採択され、市は翌年2月、これを「広島原爆災害総合復興対策に関する請願書」としてまとめた。国会議員への陳情に持参されたこの「請願書」では、基本理念として、広島市を「国際的平和の記念都市を建設」する意義が主張され、そのため広島の復興を国家的事業として実施すべきであると訴えられていた。

国営での復興事業の実施については、国の財政や、全国に戦災都市がある中で広島だけを特別視できない等の理由から、難色を示す国会議員が少なくなかった。しかし、請願運動の過程で、参議院議事部長であった広島出身の寺光忠から助言を受けたことで、特別立法による復興の道が示され、平和記念都市の誕生につながることとなった。

昭和23年の広島市内の風景 昭和23(1948)年 (広島市公文書館所蔵個人寄贈写真)

本通

東洋座前(八丁堀)

相生橋

よしず屋根の下での授業(幟町小学校)

昭和23年に撮影された本通、八丁堀の東洋座(同年に再建)前、相生橋から見える旧産業奨励館(原爆ドーム)、幟町小学校の写真。盛り場が活気を取り戻してきている一方で、橋梁や道路、学校などの復興は道半ばであった。

建設中の百米(メートル)道路 昭和23(1948)年頃

広島市の中心部を東西に走る100m道路は、昭和21年11月に小町付近から整備が進められた。この広幅員の道路は、火災の延焼を防ぐ防災道路の役割に加え、道路の両側に緑地帯を造成して緑道としての性格も期待されたものであった。

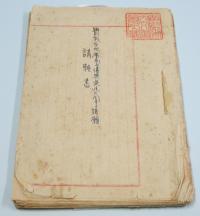

特別戦災地広島市復興促進に関する請願請願書 昭和23(1948)年12月10日 (藤本千万太資料)

請願書(「特別戦災地広島市復興促進に関する請願請願書」より)

広島市は、終戦直後から復興財源を獲得するため、特別の補助や国有財産の払い下げ等を求めて国への働きかけを進めたが、効果を得られなかった。そこで次の一手として、被爆地としての意義を踏まえ、国家の事業として広島の復興を行うことを訴えることとした。これは、昭和23年11月30日の市議会全員協議会での採択を受け、12月10日付けで作成されたものである。

冒頭の「請願書・理由」では、「国際的平和の記念都市を建設する」との表現がされており、この後の広島平和記念都市建設法の制定につながる理念の素地が既にあったことがうかがえる。

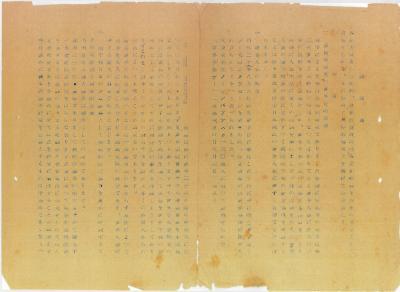

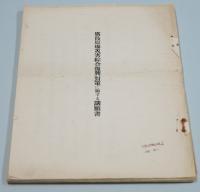

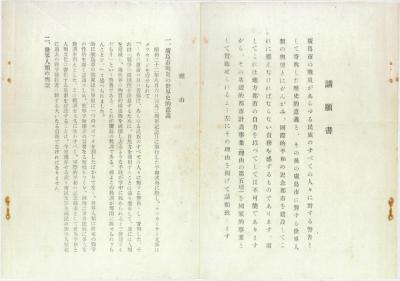

広島原爆災害総合復興対策に関する請願書 昭和24(1949)年2月 (寺光忠資料)

請願書(「広島原爆災害総合復興対策に関する請願書」より)

前掲の「特別戦災地広島市復興促進に関する請願請願書」を修正し、昭和24年2月付けで印刷された請願書。この資料は、当時の参議院議事部長であった寺光忠が所有していたもので、この請願書が実際に政府関係者への交渉に用いられたことが裏付けられる。

「請願書・理由」も大幅に書き換えられているが、「国際的平和の記念都市を建設」するという主張はここでも明確に打ち出されている。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館歴史情報係

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(歴史情報係) ファクス:082-542-8831

[email protected]