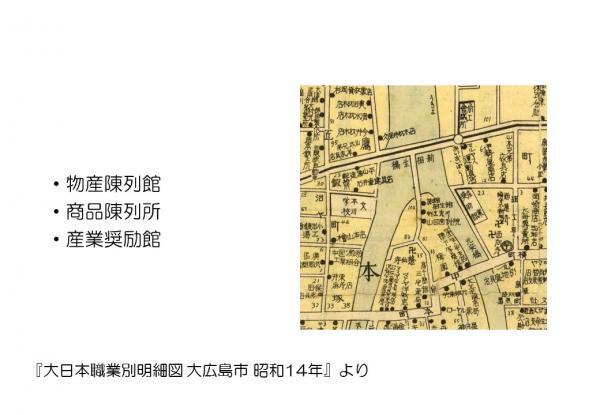

Web展示会「絵はがきからたどる広島あの頃 市街中心部」 物産陳列館、商品陳列所、産業奨励館

30 建設中の広島県物産陳列館 【写真】

大正3(1914)年撮影。

31 商品陳列所

広島県物産陳列館は、県内の物産の陳列、商工業に関する調査相談、取引の紹介などを目的に大正3(1914)年1月建設に着手され、大正4年4月5日に竣工。落成式当日から広島県物産共進会が開催され(~5月14日まで)、終了後の同年8月15日から、館としての業務を開始した。

大正10年1月1日には「広島県立商品陳列所」(「広島県」と表記されることもある)に改称。さらに、昭和8(1933)年11月1日には、生産品販路の開拓、海外商取引のあっ旋指導に重点を置く「広島県産業奨励館」へ名称を変えた。

物産陳列館では、開館の翌年には第一回広島県美術展を開催し以来例年会場とされるなど、常時展示を行っており、昭和4年の昭和産業博覧会協賛の「昭和美術展覧会」の開催など、産業奨励だけでなく、産業や文化の交流の場として活用された。また、チェコの建築家ヤン・レツルによって設計された、セセッション様式の壮麗な外観で、その瀟洒な姿と相まって、広島の代表的な名所の一つとして親しまれていた。

商品陳列所

32 事務報告 広島県物産共進会

大正4(1915)年4月5日から5月14日までの間、落成したばかりの広島県物産陳列館の2・3階を第一会場、西練兵場を第二会場として、広島県物産共進会が開催された。この催しは、物産陳列館の完成と大正天皇の即位を記念して計画されたもので、県内はもとより、国内各地、朝鮮・台湾から、農業、林業、水産、食品、工業、特許の各部門に多数の産物が出品された。また、開催期間中は夜間に建物をライトアップする趣向が凝らされ、会期の40日間での来場者は78万人近くに及んだ。

これはその報告書で、同様の装丁で大正4年に物産共進会の写真帳が発行されており、報告書の表紙は写真帖の表紙の一部を貼り換えて活用している。

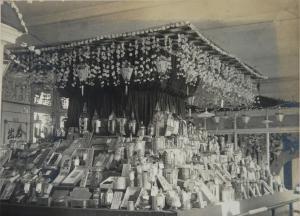

33 物産共進会第一会場風景写真

34 売薬講習会記念撮影 【写真】

広島県物産陳列館は、講習会や講演会の会場としても頻繁に利用された。これは、大正5(1916)年3月に開催された広島県売薬同業組合主催の売薬講習会の際に広島県物産陳列館の庭園で撮影された記念写真。この講習会には、約200名の講習員が参加した。

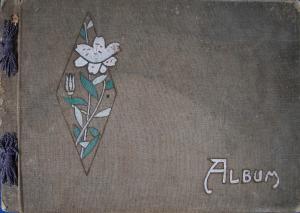

35 第4回全国菓子飴大品評会写真帖

大正10年4月1日から15日までの間、広島県商品陳列所(同年に広島県物産陳列館から改称)で開催された第4回全国菓子飴大品評会の写真を集めたアルバム。この品評会には、当時日本領域であった朝鮮半島・台湾を含む国内全土から3,000点以上の銘菓が出品された。会場では菓子の即売、試食会も行われ、連日数万人規模の来場者が集まった。

展示風景の写真は、広島県の出品コーナーのもので、広島市や呉市を始めとする県域の銘菓の数々が並べられている。また、展示室外のらせん階段には、並んで順番を待つ人々の姿が写されており、多数の来場があったことが伺える。

35-2 商品陳列所前に設けられた入口ゲート(「第4回全国菓子飴大品評会写真帖」より)

35-3 商品陳列所内の展示風景(広島県出品コーナー) (「第4回全国菓子飴大品評会写真帖」より)

35-4 商品陳列所内のらせん階段で (「第4回全国菓子飴大品評会写真帖」より)

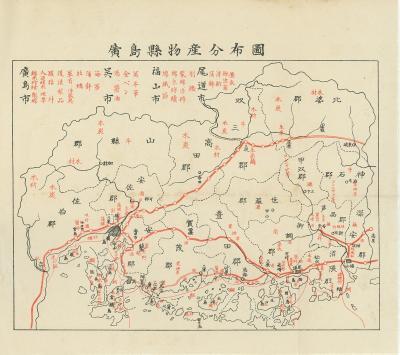

36 産業の広島県

昭和9年当時の広島県産業奨励館の業務内容、県内各地の産業の状況などを紹介したパンフレット。

巻頭の「業務要項」によると、当時の産業奨励館は、

- 県物産の販路開拓

- 海外貿易のあっ旋

- 商品改善の指導

- 商工に関する調査

- 県物産の陳列即売

- 商品見本の陳列貸与

- 図案の調整指導

- 産業貿易の図書閲覧

- 産業貿易の刊行物発行

- その他産業の助成

を業務としていたことが分かる。

昭和7年の満州国設立以後、広島県の貿易は大幅に飛躍しており、この資料が出された9年には、産業奨励館は海外輸出の窓口として、大連・新京・ハルビンへ出張所を、さらに13年には大連・新京・ハルビン・奉天・天津・上海・神戸へ事務所を設置した。

37 広島県産業奨励館の正門前 【写真】

広島市出身の洋画家、小早川篤四郎の従軍画展覧会(会期:昭和14(1939)年11月2日~5日)の開催を告知する看板が見える。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館歴史情報係

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(歴史情報係) ファクス:082-542-8831

[email protected]