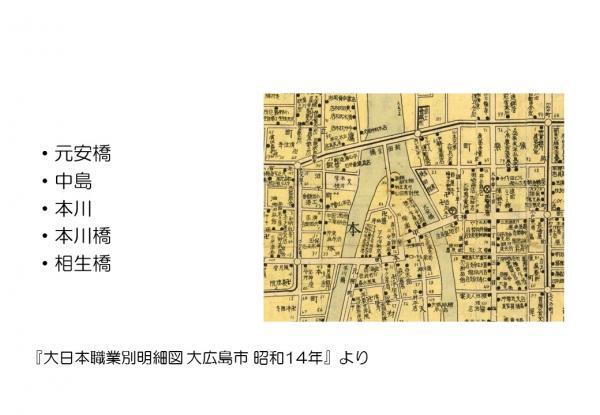

Web展示会「絵はがきからたどる広島あの頃 市街中心部」 元安橋・中島・本川・本川橋・相生橋

20 昭和10(1935)年頃の昭和シネマ 【写真】

入り口には学生の姿、看板には、昭和9(1934)年製作のドイツ映画「たそがれの維納(ウィーン)」の文字が見える。

「世界館」と「昭和シネマ」(中島本町、現中島町)

「世界館」の前身は、明治15(1882)年に広島最初の盛り場として開かれた中島集産場に同18年に設けられた寄席の「胡子座」と「大黒座」である。この寄席が第一世界館(一時「キネマ倶楽部」)と、第二世界館となり、その二館が改築されてできた活動写真常設館が「世界館」である。

昭和7(1932)年頃、「昭和シネマ」と改称、洋画専門館となり、インテリや学生層の人気を集めたが、その後再び「世界館」に改称し、太平洋戦争中は実演を主とする「五色劇場」となった。

21 SHOWA NEWS No. 29

昭和7(1932)年頃に世界館から改称した昭和シネマ(中島本町、現中島町)の映画案内。

毎週発行されていたようで、この号では、第5回アカデミー賞(1931年-1932年度)で最優秀作品賞を受賞したグレタ・ガルボ主演のアメリカ映画「グランドホテル」の次週(2月11日)公開を知らせている。

1931年公開の「会議は踊る」(日本公開は1934年)の近日公開情報なども掲載されている。

22 SEKAIKAN NEWS

「昭和シネマ」から再度改称した「世界館」(中島本町、現中島町)の映画案内。

表紙は、フランツイスカ(フランチェスカ)・ガール主演、カール・ベーゼ監督の1933年製作のドイツ映画「ベロニカの花束」。

また、3つ折りの内側には、次週公開予定作品として、ローレンス・オリヴィア(オリヴィエ)とラルフ・リチャードスン(リチャードソン)が出演する1939年公開のイギリス映画「スパイは暗躍する」(日本公開時期は不明)が紹介されている。

23 慈仙寺(原画)

中島本町(現中島町)にあった慈仙寺は福島正則時代に高田郡吉田町から移転して開かれた浄土宗西山禅林寺派の寺。被爆前は、墓地も含む境内の広さが3,600平方メートルほどもある大きな寺だった。中島本町は広島城築城当時からの町で、町名は中島の本通りであることに由来する。元安川と本川に挟まれたこの町の北端はこの地にあった古刹「慈仙寺」にちなみ「慈仙寺鼻」と称された。

『続がんす横丁』(薄田太郎著 たくみ出版 昭和48年発行)の挿絵の原画として描かれたもの。

※ 著作権保護期間中の資料のためWebでの画像公開を行っていません。

24 広島諸商仕入買物案内記並ニ名所しらべ

市内中心部の様々な店の案内記。店の屋号や営業内容、通りから見た外観と店の内部が銅版画で詳細に描かれている。

渡辺莱之助(らいのすけ)編 明治16(1883)年発行。

24-2 汽船乗客荷物取扱処 『広島諸商仕入買物案内記並ニ名所しらべ』より

元安橋東詰と広島県里程元標・高札場が描かれている。明治時代に県制施行と共に立てられた木製の広島里程元標は、広島からの距離の起点と定められた。また、明治22(1889)年の市制施行後には「道路元標」と改められ石柱となった。この里程元標の右側(南面)には「広島里程元標 細工町」、左側(西面)には「廿日市駅三里拾七町三十五間二寸五尺」とある。

江戸時代に設けられ法度や掟書などが書かれた板札が高く掲げられた「高札場」も、この時点ではまだ利用されていたようである。

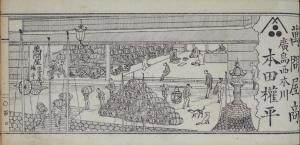

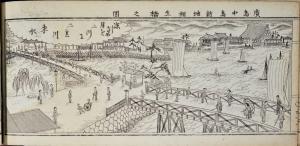

24-3 万問屋商 『広島諸商仕入買物案内記並ニ名所しらべ』より

万問屋は、諸地方から多種類の商品の販売を委託されて、それらを専門の問屋や仲買へ売りさばいた問屋のこと。近世中期以降衰退していったが、明治期まで存続していた。この万問屋の店内や河岸には米俵が積まれ、店内には酒樽も並んでいる。

買物案内記が発行された当時の物資輸送の主力は水運で、多くの川船が行き交っていた。左手(下流)には、雁木※を使って川に停泊した船から米俵が運びあげられている様子が描かれている(この雁木は、現在も同じ場所に残されている)。右手(上流)には、常夜灯が描かれている。

24-4 下駄類卸并ニ桐下駄荒木取扱処 松中屋吉兵衛向支店 『広島諸商仕入買物案内記並ニ名所しらべ』より

中島慈仙寺鼻(現在の中区中島町の北端)にあった店舗の様子。

右手(南側)の本店では下駄類の卸売、左手(北側)の支店では荒木(雑木)などを扱っている。

画面中央奥に見えるのは本川に架かっていた相生橋の西橋。明治期の相生橋は、この西橋と元安川に架かっていた東橋とがあった。

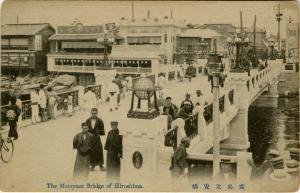

25 広島元安橋

元安橋は西国街道の経路にあり、毛利氏の時代から木橋が架けられていた。

明治期以降も中島地区と本通をつなぐ橋として重要な役割を果たしてきたが、大正8(1919)年の水害で当時の木橋が倒壊した。

その後大正15年に、東西の親柱に球体が、その間には照明灯が据えられたモダンなデザインの鋼鈑桁の永久橋に架け替えられたが、これらの装飾品は戦時中の金属回収令により供出され、親柱の上は石の点灯箱に替えられた。

現在の元安橋は,平成4(1992)年に旧橋のイメージを残すよう配慮し、被爆した旧橋の親柱8本のうち6本を使用して架け替えられたもの。

大正15(1926)年に架け替えにより鋼鈑桁の永久橋となった。

26 本川の河畔

中島地区(現平和記念公園)の西側を流れる旧太田川(通称本川)の戦前の風景。河岸には、和船の内部に座敷を設けてカキ料理を提供する「カキ船※1」が繋留(けいりゅう)している。

もともと太田川はこの川のことを指していたが、太田川放水路※2完成後は放水路が太田川本流とされた。

- ※1 カキ船の起源は1660年代だが、船内でのカキ料理の提供が始まったのは1810年代とされる。

- ※2 昭和7(1932)年に放水路を基幹とした改修工事が始まり、戦争による中断をはさんで同40年にほぼ完了した。

中島地区(現平和記念公園)の西側を流れる旧太田川(通称本川)の戦前の風景。河岸に和船の内部に座敷を設けてカキ料理を提供する「カキ船」が写っている。

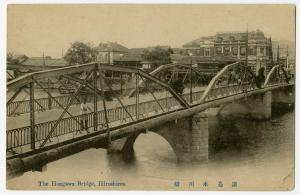

27 広島本川橋

本川橋は、毛利氏が広島城を築城した天正年間に、豪商の加藤(屋号は猫屋)九郎右衛門によって架橋された。その名を取り、明治20年代頃までは「猫屋橋」、本川は「猫屋川」と呼ばれていた。

江戸時代には本川唯一の橋で、西国街道が通っていたこの一帯は荷揚場として栄え、橋の西側街道筋に開けた堺町は問屋街を形成して賑わっていた。

明治30(1897)年に木造橋から広島初の鋼橋としてアーチ型のトラス橋に架け替えられて名所となり、橋のたもとでは本川饅頭が売られた。

原爆により落橋、翌月の枕崎台風で完全に橋脚のみとなり、昭和24(1959)年に古い材料を再利用して再びトラス橋として架け直され現在に至っている。

明治30(1897)年に木造橋から広島発の鋼橋としてアーチ型のトラス橋に架け替えられた。

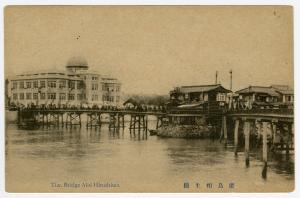

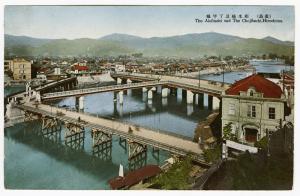

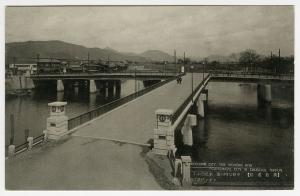

28 相生橋

初代の相生橋は明治10(1877)年に市内有志によって架橋された。当時は元安川と本川に架けられた東西2つの木造橋で,中島の慈仙寺鼻を結節点としたV字型をしていた。「銭取橋」と呼ばれ、同27年に広島市に管理が移るまでは有料であった。

大正元(1912)年に路面電車の専用橋が架橋された後、昭和7(1932)年に現在の場所に道路軌道併用の鉄鋼橋が完成した。ついで慈仙寺鼻と新しい相生橋の間をつなぐ橋が架けられH字型となり、その後古い木造橋が取り払われたことで現在のようなT字橋となった。

被爆したこのT字橋は老朽化のため架け替えることとなり、昭和57年に連絡橋が、同58年に本橋が完成し、現在に至る。

29 相生橋の変遷

相生橋が元安川と本川に架けられた東西2つの木造橋で、中島の慈仙寺鼻を結節点としたV字型をしていた時期のもの。

元安川と本川に架けられた東西2つの木造橋に加え電車専用橋が架けられている。広島県物産共進会開催中の絵はがき。大正4年発行。

昭和7(1932)年に現在の場所に道路軌道併用の鉄鋼橋が完成し、慈仙寺鼻と新しい相生橋の間をつなぐ橋が架けられH字型となった時期の絵はがき。昭和(戦前)期発行。

古い木造橋が取り払われて現在のようなT字型となった時期の絵はがき。昭和(戦前)期発行

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館歴史情報係

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(歴史情報係) ファクス:082-542-8831

[email protected]