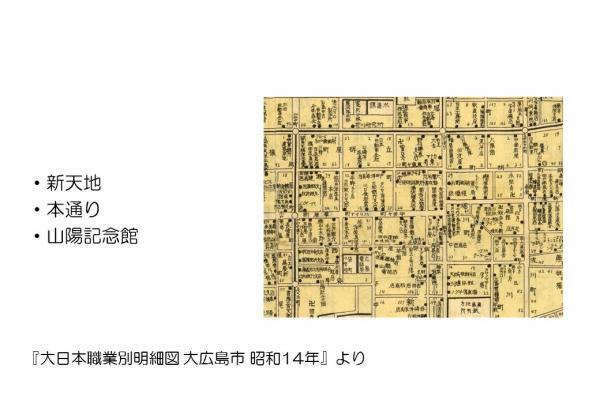

Web展示会「絵はがきからたどる広島あの頃 市街中心部」 新天地・本通り・山陽記念館

11 新天地

新天地は、大正10(1921)年に八丁堀の南に位置する堀川町の広島勧商場(はじめ広島中央勧商場)跡に誕生した娯楽場。昭和2(1927)年には東に進展し、東新天地となり東西2か所となった。

新天地には劇場・活動写真館(昭和10年代以降は映画館)、飲食店・カフェ・バー・写真館など120~130の店が集まり新たな盛り場へと変貌、八丁堀付近(千日前)と共に賑わった。

※明治に入って新商品を展示販売する「集産場」「勧工場」「勧業場」「勧商場」と呼ばれる施設が市内各地に生まれた。

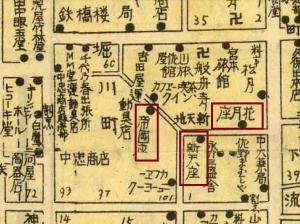

(『大日本職業別明細地図 大広島市 昭和14年』より)

正面突き当りに映画館「泰平館」、左側に劇場「新天座」が見える。

泰平館

もともとは、「青い鳥歌劇団」の上演場として開設した「オペラハウス」で、大正13(1924)年の同劇団解散ののち活動写真館となった。(昭和のはじめ「泰平館」と改称、昭和5、6(1930、1931)年頃「帝国座」、原爆投下時には「帝国劇場」。)

日進館(東亜倶楽部を経て花月座)

大正10(1921)年新天地の開場とともに洋画専門館として開館した「日進館」は音楽部も有名で、外国人楽士を交えた演奏が行われた。無声映画時代は盛況であったが、発声映画(トーキー)が現れると衰退し、「東亜倶楽部」(昭和4年頃)を経て漫才小屋「花月」に転向した。

12 上棟式当日の新天座

新天地誕生を記念して発行された『新天地記念写真帖』(大正10年 広島土地建物編・発行)より、「新天座」上棟式当日の写真。

新天座

新天座は大正10(1921)年新天地の開場とともに劇場として開業した。

(「新天劇場」を経て原爆投下時には「宝塚劇場」。)

13 平田屋川(原画)

平田屋川は、築城の時に物資運搬などに利用された竹屋川と西堂(塔)川という運河のうちの一つで、築城に際して出雲から呼び寄せた平田屋惣右衛門の功績にちなんで「平田屋町」という名の町がつくられ、竹屋川も平田屋川と呼ばれるようになった。

現在の並木通りから南に流れていた平田屋川は埋め立てられ、道路になっている。

『がんす横丁』(薄田(すすきだ)太郎著 たくみ出版 昭和48年発行)の挿絵の原画として描かれたもの。

福井は、この本の挿絵と装丁に携わっている。

※ 著作権保護期間中の資料のためWebでの画像公開を行っていません。

14 本通り

本通りは、江戸時代には広島城下を横断する西国街道(山陽道)の一部で、沿道には多くの店が軒を並べていた。明治期以降も数多くの店舗が開業した。

大正元(1912)年に市内電車が開通すると、紙屋町が新たな交通の要所となり、また、同4年に広島県物産陳列館(後の産業奨励館、現原爆ドーム)が完成し、広島県物産共進会の第一会場として使用されると、本通りの賑わいはさらに増していった。

大正14年には、初代のすずらん灯が設置され、町は夜まで賑わうようになった。このすずらん灯は、昭和3(1918)年には鋳物製の電飾灯に取り換えられ、町の区切りにはアーチ型の電飾灯が建てられた。また、平田屋町、播磨屋町、革屋町、横町、細工町にまたがるこの商店街には、昭和4年の昭和産業博覧会を契機に任意組合「本通会」が結成された。

被爆により壊滅状態となったが復興し、昭和29年には初代アーケードが設置された。現在のアーケードは3代目である。

現在のアストラムライン本通駅付近から本通りを東に向かって撮影したもの。正面にはすずらん灯、左側には安田生命広島支店が見える。

15 金正堂書店店頭 【写真】

本通りの金正堂書店の店頭の写真。昭和10年(渡辺襄撮影)。

16 革屋町下駄屋 【写真】

本通りの下駄屋の店頭の写真。昭和10年(渡辺襄撮影)。

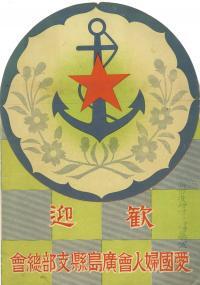

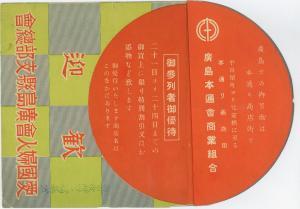

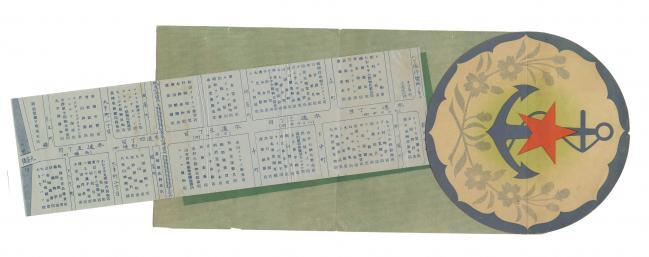

17 歓迎愛国婦人会広島県支部総会(本通り商店街パンフレット)

本通り商店街の優待証兼パンフレット。昭和12(1937)年に開催された愛国婦人会広島支部※の第3回支部総会に合わせて配布されたものと思われる。

案内図の本通1丁目(「ヒラタヤ町」)には、明治6(1873)年創業で大正3(1914)年に本通へ移転した下村時計店(当時は時計塔のある建物)、2丁目(「ハリマヤ町」)には渡部銅器店(現渡部陶苑)、3丁目(「カワヤ町」)には渡部別嬪店(現べっぴん店)、など、現在も本通り商店街で営業している店舗名も見える。(町名のカタカナ表記は案内図の表記による)

※ 愛国婦人会は、明治34年、奥村五百子(おくむらいおこ)らによって創設された婦人団体。華族夫人が中心になり戦死者遺族や傷痍(しょうい)軍人の救護活動などを行った。同年に組織された広島支部は県知事を顧問、その夫人を幹事長とした上流婦人の団体で、当初の会員は89人だった。日露戦争を機に対象を一般夫人に広げ会員を拡大し、昭和12年当時の会員数は12万人を超えていた。政府の指導により解散し、昭和17年、大日本婦人会に統合された。

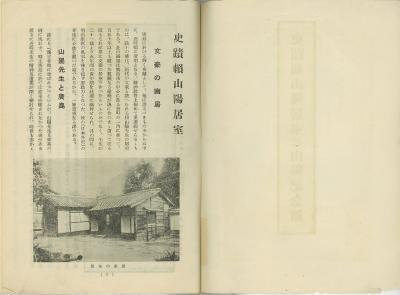

18 『史蹟頼山陽旧居と山陽記念館』

財団法人頼山陽先生遺蹟顕彰会発行。(昭和11年)

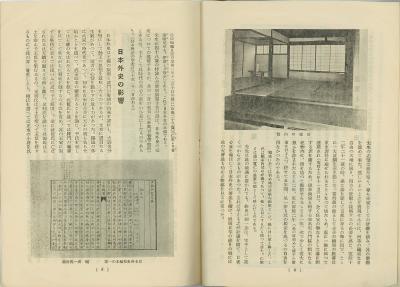

頼山陽は、江戸時代後期に活躍した漢学者・文人。幕末の志士たちに多大な影響を与えた歴史書『日本外史』の著者として知られている。

昭和9(1934)年、顕彰会が頼家旧宅(現中区袋町)を買い取り、山陽が幽閉され『日本外史』を執筆した部屋を「頼山陽居室」として復原した。同10年「山陽記念館」が建設され、翌年国の史跡に指定されたが、被爆により全焼。同33年に復元された。

この冊子には、「頼山陽居室」について頼山陽や『日本外史』と併せて紹介されている。また、「山陽記念館」の事業概要、建設の目的、構造などが説明されており、これにより、記念館内部には、遺物陳列室と図書室及び図書閲覧室などのほか、2階に講堂があったことが分かる。

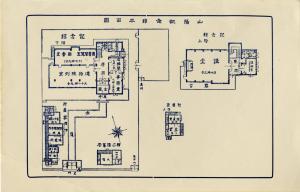

19 山陽記念館竣成記念絵葉書

昭和10(1935)年に建設された山陽記念館の竣成記念絵はがき。山陽記念館の正門、全景、遺物陳列室、講堂、平面図の5枚。昭和11年発行。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館歴史情報係

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(歴史情報係) ファクス:082-542-8831

[email protected]