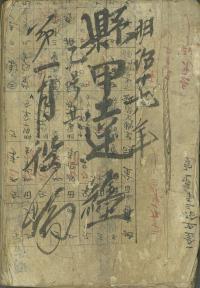

Web展示会「絵はがきからたどる広島あの頃 市街中心部」 広島城、広島大本営趾、招魂社、昭和産業博覧会

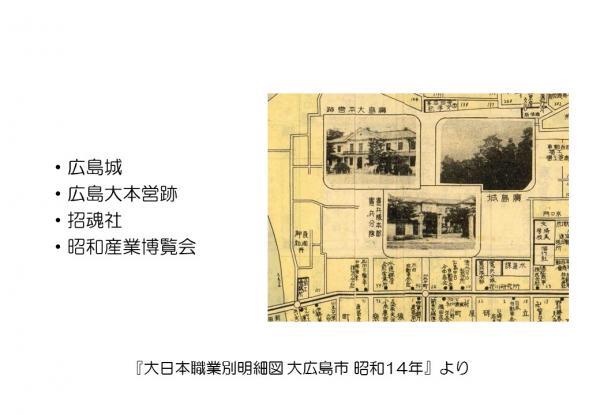

47 広島城

毛利元就の孫・輝元により天正17(1589)年に太田川河口のデルタに広島城の築城が開始された。慶長6(1601)年に福島正則が入城、正則改易後は、元和5(1619)年以降浅野家の居城であった。

築城を機に、家臣を城下に集住させ、商人を招き入れたことで城下町が形成されていった。また、西国街道が城下に引き入られことで城下はさらに発展した。

明治4(1871)年の廃藩置県により、一旦広島県庁が本丸に置かれたが、同年12月に軍の施設「鎮西鎮台第一分営」(同6年からは第五師団管区広島鎮台)が設置されたため、県庁は三の丸へ移転、さらに同年9月には三の丸内に兵営が建設されたことから、城外へと移転した。

明治8年に歩兵第十一連隊が設置されると、練兵場が設けられるなど城内に軍の施設が増設され、同21年には第五師団が置かれた。

広島城は、明治以降は軍用地として利用されたため、城郭の輪郭などは比較的よく残っていた。昭和3(1928)年、には広島城天守閣の一般開放も始まり、同6年には天守閣が国宝に指定されたが、原爆により城内の施設は焼失または倒壊し、壊滅した。

昭和28年には広島城跡が国の史跡に指定された。現在の天守閣(鉄筋コンクリート)は同33年に復元されたもので、この年開催された広島復興大博覧会の第三会場となった。

広島城天守閣の東面を撮影したもの。

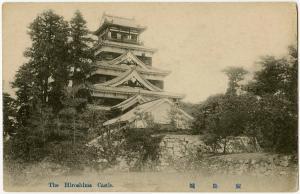

48 広島城天守閣内部の写真

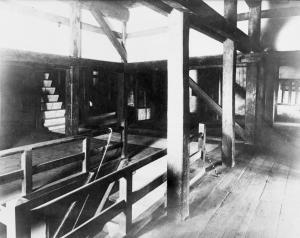

49 明治19年 県甲達纏(まとめ)(観音村役場文書)

明治19(1886)年の県からの通達等をまとめた旧観音村役場の文書綴。

通達「甲」は、主に永続的・一般的な内容のものであるが、この簿冊には一時的なことについて出された「乙」も綴られている。

明治19(1886)年7月9日付、広島県令千田貞暁名で出された告示(告甲第216号)

虎列刺(これら)病流行により、広島城内に通じる道路のうち、大手口(元一丁目御門)と京橋口(元京口御門)以外の道路の通行を、7月10日から当分の間遮断するよう広島鎮台から通知があったことを伝える文書。

-

49-2 虎列刺(これら)病流行にともなう広島城内に通じる道路遮断の件 (JPEG 390.4KB)

「明治19年 県甲通纏」(観音村役場文書)より

50 広島大本営

明治27年(1894)の日清戦争勃発に伴い、戦争を指揮する最高統帥機関である大本営が広島城内の第五師団司令部内に置かれることとなった。

木造2階建の大本営の建物は、もとは明治10年に広島城内に広島鎮台司令部として建てられ、同21年から第五師団司令部として使用されていた。大本営が置かれていた時には、1階に皇族大臣室や侍従職室などの部屋があり、2階には明治天皇の御座所のほか、御召替所、侍従長室、軍議室などがあった。

その後、大正15(1926)年10月には史跡に指定され、昭和3(1928)年には広島城天守閣の一般開放も始まり、観光名所にもなったが、原爆により焼失した。

大本営跡前の噴水池は、軍用水道の布設に合わせて、明治31年に築造されたもので、中央の築山が噴水になっていた。大正14年に「桜の池」と命名された。現在も広島城本丸内に遺構が残るが、池の機能は失われている。

広島大本営趾

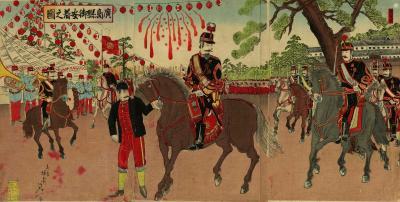

51 広島県御安着之図(錦絵)

広島城内に置かれた広島大本営に入る明治天皇を描いた錦絵。

明治天皇は、明治27(1894)年9月15日に広島に到着し、第五師団司令部内に置かれた広島大本営の2階が御座所となった。

馬車ではなく騎乗の姿で描かれているなど、想像で描かれたものと思われる。

明治27年頃 楊斉延一作 横山良八発行。

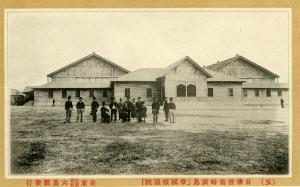

52 日清役当時広島「帝国仮議院」

明治27(1894)年、大本営が広島に設置され、広島で第7回帝国議会を開催することとなったことに伴い、西練兵場の南東端の憲兵本部前(現在の中区基町中国電力基町ビル敷地)に新しく臨時の帝国議会仮議事堂が設けられることとなった。

木造平屋のこの仮議事堂は、正面中央に車寄せを持つ玄関が張り出し、その左右に大きな切妻の板葺き屋根を持つ議場(右手が貴族院、左手が衆議院)が配されていた。同年9月30日着工、10月14日竣工と、工期は設計を含めてもわずか20日ほどであった。

帝国議会は10月15日に議員招集され、18日に開会した(会期は4日間)。明治天皇をはじめ、閣僚や議員などが広島に勢ぞろいし、広島は臨時首都の様相を呈した。

大本営解散後は、陸軍予備病院、第五師団司令部、広島陸軍地方幼年学校開校に際しその仮校舎などの陸軍の仮施設として用いられた後、明治31年に取り壊された。

(右手が貴族院、左手が衆議院)

53 官祭広島招魂社

前身は、明治元(1868)年に饒津(にぎつ)神社の隣に建てられた水草霊社(みずくされいしゃ)で、戊辰戦争で戦死した広島藩士を祭神としていた。同8年に官祭招魂社に、34年に官祭広島招魂社と改称した。

その後、昭和7(1932)年に開催された時局博覧会の余剰金が移転改築費に充てられることになり、第五師団から用地の提供を受け、同9年、西練兵場の西端に社殿を移転した。

昭和14年内務省令により広島護国神社と改称。原爆で焼失したが、同31年現在地(中区基町の広島城跡内)に再建された。

広島招魂社(現護国神社)

54 招魂祭風景 【写真】

招魂祭は、1880年頃から広島鎮台が実施した鎮台祭がその起源で、後に広島招魂祭と名称を変えた。昭和初期には、県知事と第五師団長が隔年で総裁を務め、有志の寄付金も集められ、2日間にわたり盛大に行われた。

戦没者の慰霊は、初日が神式、二日目は仏式で行われ、余興(奉納催事)として柔道や相撲が行われたほか、屋台や見世物小屋が建ち並び、競馬やオートバイレース、自転車競走なども開催された。

54-1 特設競馬場で競馬 【写真】(渡辺襄撮影)

54-2 特設競馬場でオートバイレース【写真】(渡辺襄撮影)

54-3 護国神社鳥居 【写真】(渡辺襄撮影)

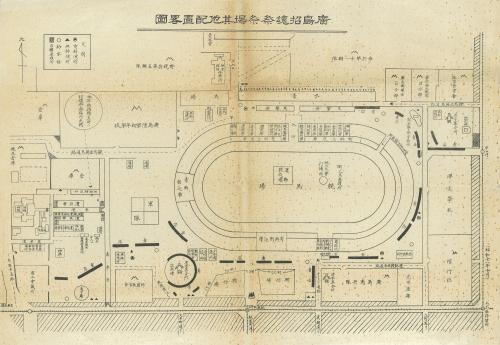

55 広島招魂祭祭場其他配置略図

この図は、昭和11(1936)年に西練兵場で開催された広島招魂祭の祭場の配置図。競馬場を中心に周囲には売店が置かれ、電車通り側には興行場が配置されていたことが分かる。

招魂祭は、戦争が激化するとさらに賑やかさを増し、数十万人が訪れたと言われている。

56 広島市主催昭和産業博覧会

昭和4(1929)年3月20日から5月13日まで、55日間にわたり西練兵場(第一会場)、比治山公園(第二会場)、元宇品別世界(第三会場)を会場に開催された広島市主催の博覧会。名誉総裁は浅野長勲(ながこと)(第15代広島藩主)、総裁は広島県知事、会長は広島市長であった。

開催趣意書には、「日本全土にわたる物産を蒐集・網羅して、日本産業の現状を一眸(いちぼう)のもとに展示することとした」とあり、産業の現状を紹介することで産業界や市民の意識の高揚を図り、産業や貿易の振興に繋げることが目的とされていた。

大正12(1923)年の関東大震災により続いていた国内産業の不振が、昭和となり回復の兆しが見えてきたこと、特に広島市にとっては、隣接7か町村と合併し大広島市建設の機運となったことなどから、この好機を記念・祝福する意味も込められていた。

西練兵場の第一会場に設けられた本館には海外植民地を含む全国各地からの産品14万6,604点が展示され、広島産品はうち約2割であったと記されている。

会期中の第一会場の入場者数は83万1,475人、3会場の合計は174万5,501人だった。

第一会場として使用された西練兵場を写したもの。

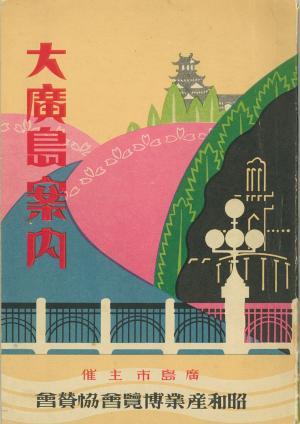

57 大広島案内

昭和4年、広島市主催昭和産業博覧会が開催された際に出版された来広者向けのガイドブック。

博覧会会場付近の名所旧跡を紹介する市内一日案内では、第一会場の西練兵場から始まる観光の順路を紹介し、「泉邸」は靴と草履類は良いが下駄では入場できず草履の貸出があること、「広島駅」からは比治山行きの乗合自動車(5銭)に乗ることなど、細かな案内がされている。

このほか広島市の概要、橋梁、公園名勝案内、官公庁其他案内、軍事方面案内、神社案内、仏閣案内、学校案内、劇場と(映画)常設館、主要物産名物案内、広島年中行事など、様々な視点で施設や場所が紹介されている。

57-1 『大広島案内』 表紙

昭和4(1929)年 石川彌吉編 広島市主催昭和産業博覧会協賛会発行。

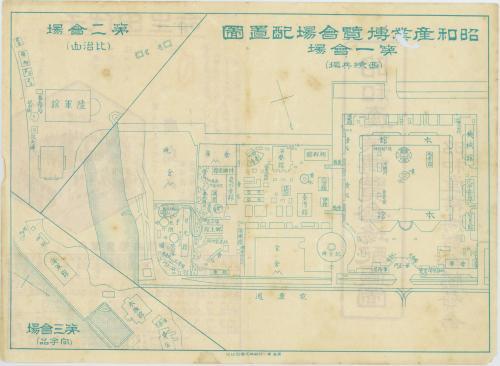

58 昭和産業博覧会場配置図(第1~3会場)

昭和4年に開催された昭和産業博覧会の会場(第一、第二、第三会場)の配置図。

第一会場の約42,000坪の敷地には、本館をはじめ、機械館・化学工業館・貿易館・参考館・音楽堂・林鉱産館・農水産館・保健館・郷土館・日興館などが建設された。また、ミニ機関車や回転式の飛行塔などのある子供の国と名付けられた遊園地もあった。

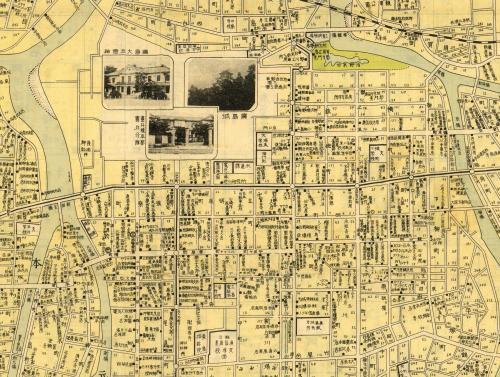

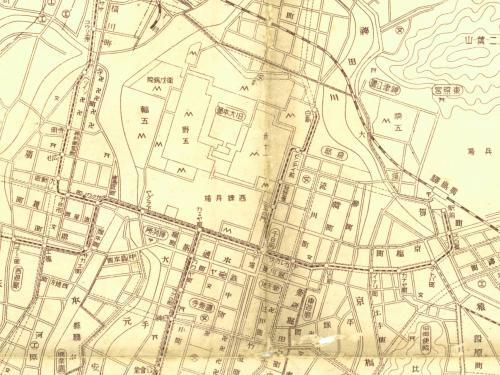

59 『大日本職業別明細図 大広島市 昭和14年』より市内中心部

昭和14(1939)年の広島市内の市街地図。官公庁、学校、商店、社寺等の名前が詳細に記載されている。昭和14年 東京交通社発行。

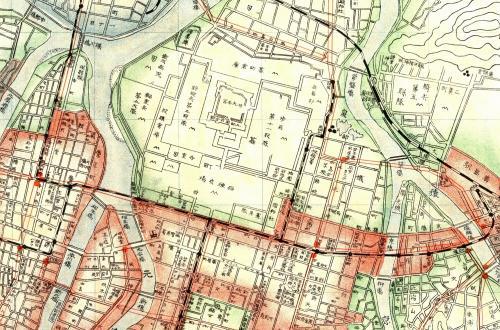

60 『大広島市街都市計画地域別街路網図』 昭和5年版より市内中心部

昭和5(1930)年の広島市内の市街地図。基町地区の軍関係施設が詳細に記されている。昭和5年 大日本東京交通公社出版局編・発行。

61 「都市計画線入地図 昭和10年」より市内中心部

昭和10(1935)年の広島市内の市街地図。同年 金正堂書店編・発行の『番地入大広島市街地図 昭和10年』の裏面。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館歴史情報係

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(歴史情報係) ファクス:082-542-8831

[email protected]