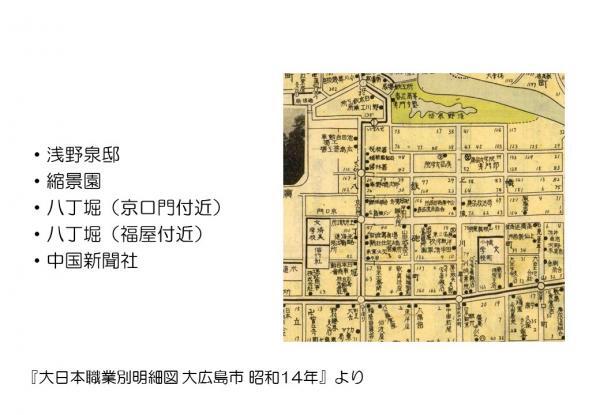

Web展示会「絵はがきからたどる広島あの頃 市街中心部」 浅野泉邸・浅野観古館・八丁堀・中国新聞社

01 浅野泉邸

浅野泉邸は、広島藩主浅野長晟(ながあきら)入国の翌年の元和6(1620)年に藩主浅野家の別邸として作られた。

庭園は縮景園(しゅくけいえん)と称され、その由来は当時の家老で茶人としても知られる上田宗箇(そうこ)が、中国の西湖を模して「縮景」し築庭したこと、あるいは、儒学者の林羅山(はやしらざん)が2代藩主光晟(みつあきら)の求めに応じて作った詩の序文「海山をその地に縮め風景をこの楼に聚(あつ)む」によったとも言われている。

廃藩置県により浅野家が東京に移った後も別邸として利用されていたが、昭和14(1939)年末に浅野家から広島県への寄付の申し出があり、翌年県が受納し、同年国の名勝に指定された。その後は市民の憩いの場となっていたが、昭和20年の原子爆弾投下により壊滅的な被害を受けた。

昭和24年から復旧を開始し、同26年には再び開館した。約30年をかけて本格的な修復を終え、令和2(2020)年に築庭400年を迎えた。

※「縮景園」の文化財指定名称のヨミは「しゅくけいえん」とされているが、一般には「しゅっけいえん」とも称される。

正面に写っている太鼓橋は「跨虹(ここう)橋」

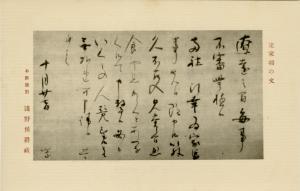

02 『縮景園記』

『縮景園記(しゅくけいえんき)』広島県立縮景園編・発行、昭和16(1941)年

浅野泉邸(せんてい)が広島県に寄付された翌年に発行されたもの。

園の歴史などが簡潔に紹介されている。歴代藩主が愛好した数寄屋(すきや)造の名亭「清風館(せいふうかん)」などの史蹟の写真のほか、園の略図も収められ、当時の姿を知ることができる。

03 浅野観古館

大正2(1913)年に浅野泉邸(せんてい)内に建てられた洋風建築の美術館で、浅野家所蔵の書画、武具や茶器などを展示していた。原則偶数日を開館日として、市民に無料で公開された。大正期の来館者は月平均3,500人ほどであったという。

昭和15(1940)年、浅野泉邸とともに浅野家から県へ寄付されたが、原爆により壊滅した。跡地には、昭和35年に広島県立図書館が新築移転、同43年に図書館に隣接して広島県立美術館が新築開館した。

昭和63年に県立図書館が移転し、平成8(1996)年に現在の県立美術館に建替えられた。

浅野観古観の外観

04 「観古館記念絵はがき」から展示風景

05 広島八丁堀(京口門付近)

江戸時代、中級武士たちの住む武家屋敷地であった八丁堀は、かつては「八丁馬場」と呼ばれ、場内を東西に八丁(1丁は約109メートル)の長さにわたり侍屋敷が建ち並んでいたという。

また、「八丁堀」というのは、本来そこにあった濠の名であり、その長さにちなんだ地名であるという説もある。濠に面した通りの南北のほぼ中央は広島城の京口御門があった。

この濠は、明治末期に埋め立てられ宅地や道路となり、道路上には広島電気軌道(現広島電鉄)常盤橋線(八丁堀~白島間(現在は白島線))の軌道が敷設された。白島線は昭和27(1952)年に東側(現在の場所)に移設された。写真の右側には、埋め立てられる前の堀が写っている。

京口門の名は、現在もバス停や公園の名称に残されている。

右側に広島城の外堀が写っている。

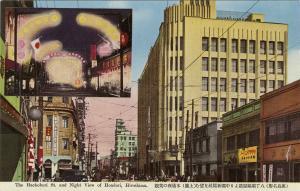

06 八丁堀(福屋付近)

明治末期に広島城の城濠が埋め立てられると、その一部には広島電気軌道(現広島電鉄)の軌道が敷設され、大正元(1912)年1月には市内電車の広島駅前-紙屋町-御幸橋線と八丁堀-白島線が、12月には、紙屋町-己斐線が開通した。

これにより、城下町以来の商業の中心であった中島本町、堺町付近の賑わいは、次第に八丁堀、紙屋町方面へと移っていった。

大正2年、道の分岐点にあたる八丁堀電停前(現在の福屋八丁堀本店の位置)に広島市内で2番目の活動常設写真館である「帝国館」が、その後「日本館」、「太陽館」が次々に開館。帝国館西側の広場には見世物小屋などの娯楽施設が作られ賑わいを見せた。八丁堀電停から東の一帯はその賑わいから、大阪の繁華街にならい、「千日前」と呼ばれていた。

八丁堀福屋前より中国新聞社を望む 左上は本通夜の美観

07 福屋デパート2階 【写真】

昭和4(1929)年に広島初の百貨店として開店した福屋(旧館)の2階。水着を着たマネキンの後ろに帽子が写っている。昭和10年(渡辺襄撮影)。

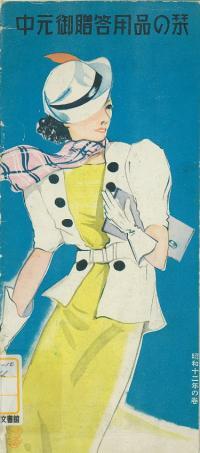

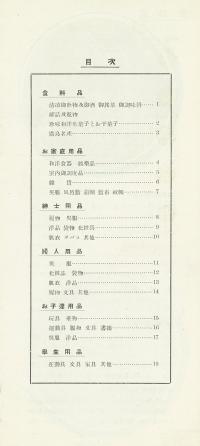

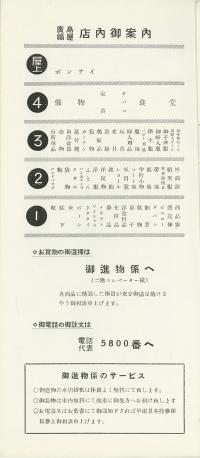

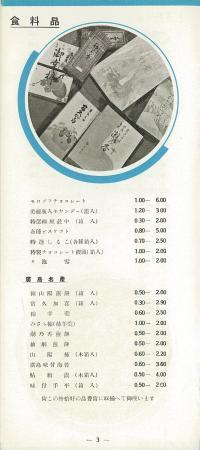

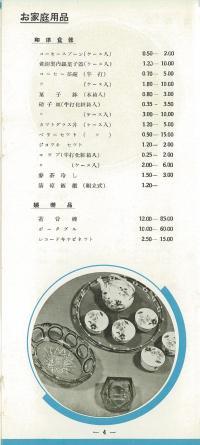

08 中元御贈答用品の栞(しおり)(福屋百貨店)

モダンな表紙の中元御贈答用品を案内した福屋百貨店のしおりは、昭和12(1937)年春のもの。

店内御案内の頁からは当時の各階の売り場や取扱商品の様子が分かる。最上階の4階には催し物会場や食堂があり、屋上では盆栽が売られていた。

中元御贈答用品には、「モロゾフチョコレート」や「福屋最中」などのお菓子、広島名産の「頼山陽煎餅」・「富久加喜」・「柿羊羹」などのほか、呉服や玩具といった品物が紹介されており、当時の中元贈答品の傾向や販売価格も分かる。

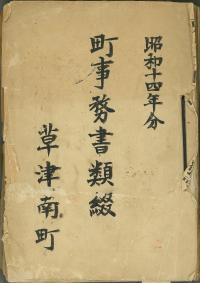

09 昭和14年分 町事務書類綴

草津南町(現西区草津南)の町総代が保管していた昭和14(1939)年分の事務書類の綴。

町総代は、町内の自治を担った町ごとの代表者で、町内の諸事の取りまとめを行うほか、広島市から出された通知や連絡の各戸への周知にも携わっていた。昭和16年3月に広島市町内会と隣組が設けられたことにより廃止された。

この簿冊には、「草津連絡会通信1月号」、「草津青年学校々報1月号」、「南町総会通知書」などの町内で作成された印刷物や町総代が作成した文書、市から送付された文書等様々な文書が綴られている。

昭和14(1939)年10月30日付の広島市長代理からの通知。翌15年が神武天皇即位紀元(皇紀(こうき)※)2600年に当たることからこれを祝う「奉讃展覧会」が、15年11月1日から13日まで八丁堀福屋(新館)7階で開催されることを知らせたもの。

この展覧会は東京・大阪・京都・福岡などの各地を巡回し、広島では、広島県主催、内閣紀元二千六百年祝典事務局と紀元二千六百年奉祝会の後援で開催された。

※当時の日本では明治5(1872)年、神武天皇即位の年を西暦紀元前660年と定め、その年を皇紀元年と呼んでいた。

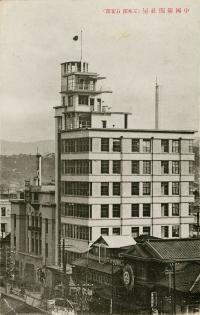

10 中国新聞社(社屋)

左側は大正5(1916)年、上流川町(現中区胡(えびす)町)に建設された中国新聞の二代目社屋。その右は、昭和11(1936)年に西隣に建てられた鉄筋コンクリート7階・塔屋3階建ての新館。

中国新聞は明治25(1892)年5月に『中国』として創刊し、同41年に『中国新聞』と改称した。

昭和20年に被爆した際は、翌日から2日間休刊したものの、他紙の印刷所の協力を得て代行印刷で対応し8月9日には新聞を発行した。

昭和44年に平和大通り沿いの現在地(中区土橋町)に社屋を新築移転し、跡地は現在三越百貨店となっている。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館歴史情報係

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(歴史情報係) ファクス:082-542-8831

[email protected]