【結核】今こそ知ってください!結核のこと

「結核」は現代の病気です

結核は、明治時代から昭和20年代までの長い間、「国民病」や「亡国病」として恐れられた重大な感染症です。

昭和25年まで、結核による死亡者数は年間十数万人に及び、死亡原因の1位を占めていました。

現在では、医療・生活水準の向上により、薬で治すことができる時代になりましたが、今でも1日約28人が結核と診断され、約4人が命を落としている重大な感染症のひとつです。

2024年には、全国で10,051人、そのうち広島市で77人が新たに結核と診断されました。

日本は、2021年に結核罹患率(※1)が10を下回り、低まん延国の水準(※2)に達しました。2024年の結核罹患率は8.1で減少傾向にありますが、他の先進国と比較すると罹患率は高い現状にあります。また近年は、患者の高齢化や外国生まれの若い患者の増加が大きな課題となっています。こうした現状からも、引き続き結核対策に取り組んでいく必要があります。

- (※1)人口10万人あたりの、1年間に新たに結核患者として登録された者の数

- (※2)結核罹患率(※1)が10以下

カゼに似た症状、結核かも?

結核とは、「結核菌」という細菌による慢性感染症です。主に肺に炎症が起きる病気ですが、リンパや血液の流れに乗って、全身のあらゆる臓器(リンパ節、腎臓、腸、骨、皮膚、眼など)にも炎症を起こすことがあります。

結核は、結核患者が咳やくしゃみをすることで、結核菌が空気中に飛び散り、それを周りの人が吸い込むことで感染します(空気感染)。

感染しても、すべての人が発病するわけでではありません。加齢や病気などで体の免疫力が落ちると、抑え込まれていた結核菌が再び活動をはじめ、発病するリスクが高くなります。

結核を発病すると、咳やたん、微熱、全身のだるさ、食欲不振など、風邪に似た症状から始まります。

適切な治療を行わなければ、症状が進み、家族や周囲の人に感染を広げてしまう可能性があります。また、悪化すると死に至ることもあるため、早期発見・早期治療が重要です。

高齢者や外国出生者などに多い結核

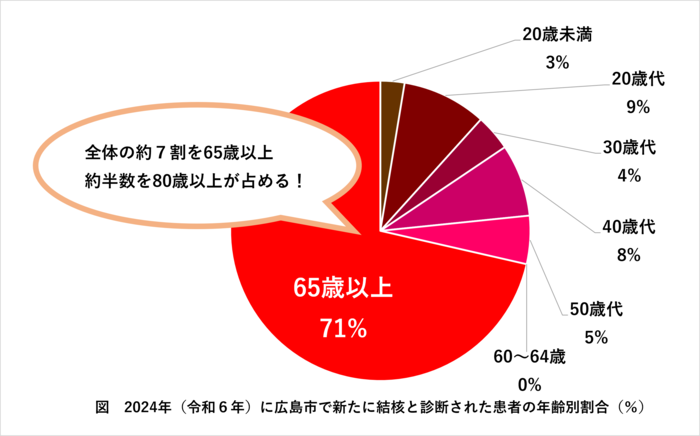

2024年(令和6年)に広島市で新たに発生した結核患者のうち、約7割が65歳以上の高齢者でした。

これは、かつて結核がまん延していた時代に感染した方が、加齢などにより免疫力が低下して結核を発病しているためと考えられます。

広島市では、65歳以上の方を対象として、無料で「結核健診(胸部レントゲン検査)」を実施しています。

特に高齢者は、咳などの自覚症状が分かりづらく、他の基礎疾患をもつ方が多いため、結核の発見が遅れてしまうことがあります。結核は、早期発見することで重症化を防ぎ、周囲への感染予防にもつながります。

自覚症状がない場合も、年に一度は胸部レントゲン検査を受けましょう。

また、外国生まれの若い結核患者も増加傾向にあります。2024年(令和6年)に広島市で新たに発生した結核患者のうち、全体の約2割、20~30歳代の約9割は外国生まれの方でした。

これは、結核がまん延している国々から入国した方が、入国後に発症するケースが増えているためと考えられます。

体調が優れないときは、放置せず、すぐに医療機関を受診しましょう。また、学校や職場で定期健康診断を受けられる方は、必ず年に一度は胸部レントゲン検査を受けましょう。

広島市では、外国人の方に対して結核予防を呼びかけるため、啓発用リーフレットを作成しました。外国人の方が安心して生活できるよう、学校や職場などでぜひご活用ください。

また、併せて支援者向けリーフレットも作成しております。この機会に結核について知っていただけたらと思います。

もしあなたが「結核」と診断されたら

結核と診断された場合、診断した医療機関からお住まいの区の保健センターへ、報告(届出)が行われます。

報告が行われた後から、保健センターでは様々な支援を、患者さんやその周囲の方々に対して行います。診断直後は、患者さんへ病状や周囲の方との接触状況の聞きとりを行います。家族など、周囲の方へ感染の疑いがある場合は、結核の感染や発病を調べるための健康診断(血液検査や胸部レントゲン検査など)を行います。

また、結核のまん延を防止するために必要と認める場合、法律(※3)に基づいて、結核指定医療機関への入院勧告や就業制限(※4)を行うことがあります。

このような制限は、患者さんの病状によって異なるため、詳しくはへお問い合わせください。

- (※3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」)

- (※4)一定期間、特定の職種に従事することを制限するもの

治療方法

結核は、抗結核薬(結核菌を殺す作用がある薬)を飲むことで治すことができます。結核菌はとてもしぶといため、3~4種類の抗結核薬を約6~9か月間、毎日飲む必要があります。

自分判断によって薬を飲んだり飲まなかったりすると、薬が効かない結核菌(薬剤耐性菌)ができる可能性があります。薬剤耐性を獲得した結核菌の治療は、非常に困難であり、通常よりも治療期間が長くなります。

症状が落ち着いてきた場合も、自己判断せず、医師の指示に従って確実に毎日薬を飲みましょう。

万が一、副作用の出現などにより、薬を飲むことが困難になった場合は、自己判断で中断せず、まずは主治医へ相談しましょう。

保健センターでは、治療終了まで確実に薬を飲むことができるよう、定期的に訪問や電話で近況確認を行っています。気になることや不安なことがあれば、遠慮なくお住まいの区の保健センターへご相談ください。

また、患者さんの状態によっては、結核を発病していない(感染のみしている)場合も、予防的に抗結核薬を飲むことがあります(「潜在性結核感染症」といいます)。

今後、加齢や病気などによって免疫が低下したとき、結核を発病しないように薬を飲むことは大切です。気になることや不安なことがあれば、お住まいの区の保健センターへご相談ください。

医療費の公費負担制度

結核治療にかかる医療費について、患者またはその保護者の申請に基づき、医療費の一部または全額を公費で負担する制度があります。公費負担の対象は、厚生労働省が定めた「結核医療の基準」に基づいた医療です。また、治療形態(入院または通院)や所得額等によって自己負担額が異なるため、詳しくはお住まいの区の保健センターへお問い合わせください。

結核予防のためにできること

結核菌に「感染」していても、すべての人が「発病」するわけではありません。多くの場合は免疫力で結核の活動が抑えられ、発病するのは10人に1~2人程度です。

健康的な生活は免疫力を高め、結核の感染・発病予防につながります。普段から次の5つのポイントを実践し、免疫機能を高めましょう。

結核予防のための5つのポイント

- 適度な運動を、習慣的に行うこと。

- 好き嫌いをせずに、バランスのよい食事をとること。

- 十分な睡眠をとること。

- タバコを吸わないこと。

- 症状がなくても、年に一回は定期健康診断を受けること。

-

今こそ!正しく知ろう!結核と呼吸器感染症(公益財団法人結核予防会) (PDF 1.7MB)

公益財団法人結核予防会作成

また、抵抗力の弱い乳児は、結核に感染すると重症化しやすいため、ワクチン(BCG)接種が有効です。BCGは1歳までに接種してください(推奨時期は生後5~8か月の期間です)。

結核・呼吸器感染症予防週間/世界結核デー

厚生労働省では、毎年9月24日~30日を「結核予防週間」として、これまで結核予防に関する普及啓発を行ってきました。

令和6年度からは、同時期を「結核・呼吸器感染症予防週間」として、結核を含む呼吸器感染症に関する普及啓発を行うこととなりました。

今年度の標語は、『長引いた 咳に結核 疑って 早い受診につなげよう/手洗いマスク 習慣づけて 防ごう呼吸器感染症』です。手洗いやマスク着用を含む咳エチケット、こまめな換気など、基本的な感染症対策を心がけていきましょう。

またWHO(世界保健機関)では、毎年3月24日を「世界結核デー」としています。これは1997年の世界保健総会で、ドイツの細菌学者であるロベルト・コッホが、1882年に結核菌の発見を学会で発表した日にちなんで制定されました。この日には、世界各地で結核の普及啓発活動が行われます。

【医療機関の皆さまへ】感染症法に基づく届出について

結核患者を診断した場合、感染症法第12条第1項に基づき、ただちに保健センターへ届出を行う必要があります。

また、結核患者が入院したときや、入院していた結核患者が退院したときには、感染症法第53条の11に基づき、病院管理者は7日以内に保健センターへ届出を行う必要があります。

| 名称 | 住所 | 電話番号 |

|---|---|---|

| 中保健センター (中区地域支えあい課地域支援第二係) |

中区大手町4-1-1 (中区地域福祉センター内) |

082-504-2528 |

| 東保健センター (東区地域支えあい課地域支援第二係) |

東区東蟹屋町9-34 (東区総合福祉センター内) |

082-568-7729 |

| 南保健センター (南区地域支えあい課地域支援第二係) |

南区皆実町1-4-46 (南区役所別館内) |

082-250-4108 |

| 西保健センター (西区地域支えあい課地域支援第二係) |

西区福島町2-24-1 (西区地域福祉センター内) |

082-294-6235 |

| 安佐南保健センター (安佐南区地域支えあい課地域支援第二係) |

安佐南区中須1-38-13 (安佐南区総合福祉センター内) |

082-831-4942 |

| 安佐北保健センター (安佐北区地域支えあい課地域支援第二係) |

安佐北区可部3-19-22 (安佐北区総合福祉センター内) |

082-819-0586 |

| 安芸保健センター (安芸区地域支えあい課地域支援係) |

安芸区船越南3-2-16 (安芸区総合福祉センター内) |

082-821-2809 |

| 佐伯保健センター (佐伯区地域支えあい課地域支援第二係) |

佐伯区海老園1-4-5 (佐伯区役所別館内) |

082-943-9731 |

外部リンク

リーフレット「結核って知っていますか?」

-

「結核って知っていますか?」(英語版) (PDF 788.5KB)

-

「結核って知っていますか?」(中国語版) (PDF 553.1KB)

-

「結核って知っていますか?」(タガログ語版) (PDF 471.5KB)

-

「結核って知っていますか?」(ベトナム語版) (PDF 317.3KB)

-

「結核って知っていますか?」(やさしい日本語版) (PDF 451.9KB)

外国人を支援する方向けリーフレット

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34

電話:082-504-2882(保健予防係)

ファクス:082-504-2258

[email protected]