こどもの予防接種

1 定期接種について

広島市では、予防接種法に定められた定期接種を実施しています。

命に関わるたくさんの感染症を予防接種によって防ぐことができます。

大切なことは、生後2か月からのワクチン接種です。

※定期接種には予防接種法等により対象期間や接種間隔などが定められています。

※対象期間や接種間隔などが守られていないなどの場合は任意接種となり、費用が全額自己負担となる上、接種による健康被害が発生した場合に予防接種法に基づく救済を受けられない可能性があります。定期接種の対象年齢を過ぎて接種を希望される場合などは、かかりつけの医療機関等にご相談の上、任意接種を受けるかどうかご検討ください。

2 接種費用

無料

※接種時に広島市に住民登録している人は、広島市の接種券により無料で接種を受けられます。

3 接種場所

かかりつけ医や近隣の医療機関で接種できます。

※事前に予約が必要な場合がありますので、医療機関にご確認ください。

※医療機関の情報は、医療情報ネットのホームページで検索できます。

※「広島市内及び安芸郡」以外の医療機関での接種を希望する場合、事前の手続が必要となります。詳しくは、お住まいの区の保健センターへお問い合わせください。

-

広島市予防接種費用助成制度(広島県外の医療機関で予防接種を受ける方へ)

(参考:県外接種の場合) - 各区保健センターの所在地等

4 接種に必要なもの

・接種を受ける人の氏名・住所・生年月日が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

・母子健康手帳

※接種券・予診票の取扱いは「8 ワクチンについて」をご確認ください。

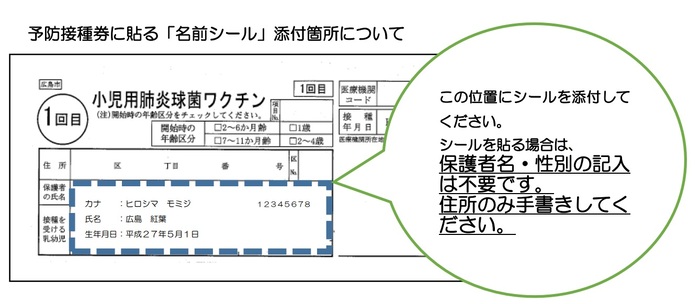

接種券に貼る「名前シール」をご活用ください

広島市では、接種券に貼る名前シールを作成し、広島市に住民登録された0~2か月児や2歳未満の転入者等に送付しています。名前シールを活用すると、接種券への記入項目が減るため、保護者の方の負担軽減につながります。

5 転入・転出等について

広島市に転入された方について

広島市で定期接種を受けるには、広島市の接種券が必要です。

市民課等で転入手続を行った後、母子健康手帳を持参の上、各区保健センターで接種券の交付手続を行ってください。また、転入前に広島市民であった方で、当時の接種券をお持ちの場合も手続が必要となりますので、ご注意ください。

広島市から転出された方について

転出日以降は、広島市の接種券は使用できません。

広島市の接種券で定期接種を受けられるのは、接種日時点で広島市に住民登録している方です。転出後の定期接種の受け方については、転出先の自治体にお問合わせください。

接種券の再交付について

紛失等による接種券の再交付を希望する方は、各区保健センターで再交付手続を行ってください。

6 長期療養により定期接種の機会を逃した方へ

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなどにより、定期接種の機会を逃した方は、広島市の認定を受けた場合、定期接種の対象期間を過ぎても、公費負担により定期接種を受けることができます。

あらかじめ広島市の認定を受けていただく必要がありますので、希望される方は、必ず接種を受けられる前に各区保健センターにお問合わせください。

対象者

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別の事情があったことにより、やむを得ず定期接種が受けられなかった方

【特別の事情とは】

1 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったこと(詳しくは疾病の例を参照)

2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

3 医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められるもの

対象期間

特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間、上記の予防接種を受けることができます。

ただし、高齢者の肺炎球菌感染症は、特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過する日までの間です。

また、以下の予防接種は、上記に加え接種年齢制限があります。

5種混合:15 歳の誕生日の前日まで

4種混合:15 歳の誕生日の前日まで

ヒブ:10 歳の誕生日の前日まで

小児用肺炎球菌:6歳の誕生日の前日まで

結核(BCG):4歳の誕生日の前日まで

なお、ロタウイルスと高齢者のインフルエンザ・新型コロナウイルスは対象外です。

7 造血細胞移植等により免疫を失った方へ

造血細胞移植、抗がん剤治療等により、治療等の前に接種した定期接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方に対して、再接種費用を助成します。希望される方は、必ず再接種前に各区保健センターへお問合わせください。詳しくは下記のページをご確認ください。

8 ワクチンについて

ロタウイルス

|

予防接種名 |

対象期間※ | 接種回数・間隔※ |

望ましい時期 |

|---|---|---|---|

|

ロタウイルス (ロタリックス) |

生後6週から24週0日まで |

27日以上の間隔をおいて2回 | 初回接種は生後2か月~14週6日後まで |

|

ロタウイルス (ロタテック) |

生後6種から32週0日まで |

27日以上の間隔をおいて3回 | 初回接種は生後2か月~14週6日後まで |

【接種券:母子健康手帳とじこみ】

【予診票:医療機関に備え付け】

5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)

|

予防接種名 |

対象期間※ |

接種回数・間隔※ |

望ましい時期 |

|---|---|---|---|

|

5種混合 1期初回(3回) |

生後2か月から 90か月に至るまで |

20日以上の間隔をおいて3回接種 | 生後2か月~7か月に至るまでに開始 |

|

5種混合 1期追加 |

生後2か月から 90か月に至るまで |

1期初回(3回)終了後、6か月以上の間隔をおいて1回接種 | 初回(3回)終了後、6~18か月までの間隔をおく |

【接種券:母子健康手帳とじこみ】

【予診票:医療機関に備え付け】

小児肺炎球菌

| 予防接種名 |

対象期間※ |

接種開始時期※ |

接種回数※ |

接種間隔等※ |

|---|---|---|---|---|

| 小児用肺炎球菌ワクチン

|

生後2か月から60か月に至るまで |

生後2か月から生後7か月に至るまで |

4回 |

初回(3回) 追加(1回) |

|

生後7か月に至った日の翌日から生後12か月に至るまで |

3回 |

初回(2回) 追加(1回) |

||

|

生後12か月に至った日の翌日から生後24か月に至るまで |

2回 |

60日間以上の間隔をおいて2回接種。 |

||

|

生後24か月に至った日の翌日から生後60か月に至るまで |

1回 |

1回接種 |

【接種券:母子健康手帳とじこみ】

【予診票:医療機関に備え付け】

B型肝炎

|

予防接種名 |

対象期間※ | 接種回数・間隔※ |

望ましい時期 |

|---|---|---|---|

| B型肝炎

|

1歳に至るまで |

3回

|

生後2か月~9か月に至るまで |

【接種券:母子健康手帳とじこみ】

【予診票:医療機関に備え付け】

結核(BCG)

|

予防接種名 |

対象期間※ | 接種回数・間隔※ |

望ましい時期 |

|---|---|---|---|

|

結核(BCG) |

1歳に至るまで | 1回 | 生後5か月~8か月 |

【接種券:母子健康手帳とじこみ】

【予診票:医療機関に備え付け】

水痘(水ぼうそう)

|

予防接種名 |

対象期間※ |

接種回数・間隔※ |

望ましい時期 |

備考 |

|---|---|---|---|---|

|

水痘 |

生後12か月から36か月に至るまで | 3か月以上の間隔をおいて2回接種 |

|

|

【接種券:母子健康手帳とじこみ】

【予診票:医療機関に備え付け】

麻しん(はしか)・風しん

|

予防接種名 |

対象期間※ | 接種回数・間隔※ |

備考 |

|---|---|---|---|

|

麻しん・風しん |

生後12か月から24か月に至るまで | 1回 |

|

|

麻しん・風しん |

小学校就学前1年間 | 1回 |

【接種券:母子健康手帳とじこみ】

【予診票:医療機関に備え付け】

|

令和6年度にMRワクチン(麻しん風しんワクチン)の偏在等が生じたことから、対象期間内に麻しん・風しんの定期接種を受けることができなかった方について、対象期間を超えた場合であっても、定期接種を受けることができるようになりました。 |

|---|

|

【第1期の対象者】令和6年度内に生後24月に達する又は達した者(令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれの者)であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市長が認める者 【第2期の対象者】令和6年度における第2期の対象者(平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの者)であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市長が認める者 |

|

【接種期間】令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間 |

|

【接種方法】令和7年4月1日以降、本人確認書類(マイナンバーカードなど)、母子健康手帳及び接種券(母子健康手帳とじこみ)を持参の上、医療機関の案内に従って接種を受けてください。 |

日本脳炎

|

予防接種名 |

対象期間※ | 接種回数・間隔※ |

望ましい時期 |

備考 |

|---|---|---|---|---|

| 日本脳炎

1期初回(2回) |

生後6か月から |

6日以上の間隔をおいて2回接種 | 3歳 |

|

| 日本脳炎

1期追加 |

生後6か月から 90か月に至るまで |

1期初回(2回)終了後、6か月以上の間隔をおいて1回接種 | 4歳 | |

| 日本脳炎

2期 |

9歳以上13歳未満 | 1回 | 9歳 |

【接種券:1期「母子健康手帳とじこみ」、2期「対象者に送付(6月末頃)」】

【予診票:1期「医療機関に備え付け」、2期「対象者に送付(6月末頃)」】

2種混合2期(ジフテリア・破傷風)

|

予防接種名 |

対象期間※ | 接種回数・間隔※ |

望ましい時期 |

|---|---|---|---|

|

2種混合 2期 |

11歳以上13歳未満 | 1回 | 11歳 |

【接種券・予診票:対象者に送付(小学6年生の6月頃)】

HPV(ヒトパピローマウイルス)

|

予防接種名 |

対象期間※ | 接種回数・間隔※ |

望ましい時期 |

備考 |

|---|---|---|---|---|

|

HPV(女子のみ)

|

・小学校6年~高校1年相当の年齢 ・平成9年4月2日~平成19年4月1日に生まれた方(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの間に限る) |

【サーバリックス】

【ガーダシル】

【シルガード9】

3回

|

中学校1年 |

標準的な接種間隔 【サーバリックス】

【ガーダシル】

【シルガード9】 2回(小6~15歳未満のみ)

3回

|

| 昨年の夏以降の大幅なワクチン需要の増加により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、経過措置の対象者は、令和8年3月末まで、公費で残りの接種を受けることができるようになりました。 |

|---|

| 【経過措置の対象者】平成9年度から平成20年度まで(平成9年4月2日~平成21年4月1日)に生まれた女子)のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方 |

| 【経過措置の期間】令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間 |

【接種券・予診票:対象者に送付(5月末頃)】

9 予防接種健康被害救済制度について

定期接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合、国の審査会において審議し、その健康被害が予防接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく補償(医療費及び医療手当、障害児養育年金、死亡一時金、葬祭料など)を受けることができます。

詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

10 ひろしま子育て応援アプリ

広島市が導入している「ひろしま子育て応援アプリ」は、妊婦や子どもの健康記録、胎児や子どもの成長記録、予防接種のスケジュール管理、子ども向けイベントや子育て支援施設の紹介など、母親・父親の子育てを応援するスマートフォン向けアプリです。

11 関係法令等

12 お問合せ先

・中区 地域支えあい課(中区地域福祉センター内)082-504-2528

・東区 地域支えあい課(東区総合福祉センター内)082-568-7729

・南区 地域支えあい課(南区役所別館内)082-250-4108

・西区 地域支えあい課(西区地域福祉センター内)082-294-6235

・安佐南区 地域支えあい課(安佐南区総合福祉センター内)082-831-4942

・安佐北区 地域支えあい課(安佐北区総合福祉センター内)082-819-0586

・安芸区 地域支えあい課(安芸区総合福祉センター内)082-821-2809

・佐伯区 地域支えあい課(佐伯区役所別館内)082-943-9731

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34

電話:082-504-2882(保健予防係)

ファクス:082-504-2258

[email protected]