Web展示会「絵はがきからたどる広島あの頃 市街南部」 御幸橋・御幸通り・翠町(みどりまち)

御幸橋・御幸通り・翠町(みどりまち)

御幸橋(中区千田町~南区皆実町(みなみまち))

京橋川に架かる橋。初代の御幸橋は明治18年(1885年)に木橋として誕生した。長さは約200メートルで、広島でもっとも長い橋だったことから「長橋(ながばし)」と呼ばれていたが、同年8月、明治天皇の広島巡幸の際に、天皇がこの橋を渡ったことを記念して「御幸橋」と命名された。

01 (広島名所) 御幸通(みゆきばし)

昭和(戦前)頃発行

-

01 (広島名所) 御幸橋(みゆきばし)【絵はがき】70733_006 (JPEG 625.2KB)

※絵はがきの名称は「(広島名所) 御幸通(みゆきばし)」

昭和6年(1931年)に広島市内初の軌道併用橋として架け替えられた2代目の御幸橋。橋の中央に路面電車が見える。初代に比べると直線的なデザインが施されている。

昭和20年(1945年)の被爆により欄干等に被害を受けたが、修復して使用された。老朽化により、昭和47年(1972年)から架替え工事に着手、平成2年(1990年)9月に3代目となる現在の橋が完成した。橋詰には、2代目の橋の親柱(おやばしら)と欄干の一部が残されている。

02 広島御幸橋

大正頃発行

初代の御幸橋を西詰の千田町(せんだまち)から東に向かって撮影したもの。橋の欄干は植物の蔓を思わせる曲線で飾られている。

御幸通り(南区皆実町(みなみまち)~南区宇品)

皆実町から宇品島に至る御幸通りは、もともと宇品築港や干拓工事のための人や資材を運搬するために、明治18年(1885年)に設けられた道路で、かつては長さ1,145間(けん)(約2.6キロメートル)、幅10間(けん)(約18メートル)あった。御幸橋と同じく明治天皇広島巡幸の際に、天皇がこの道を通ったことから、「御幸通り」と命名された。

兵士の出兵や帰還の際は、この通りを行軍した。宇品港近くの道の両側には店舗が並び、映画館、寄席等の娯楽施設もあった。現在は、市内中心部と宇品港や元宇品を結ぶバスの経路となっている。

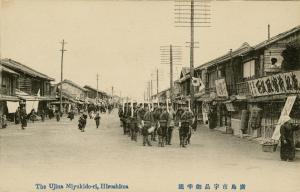

03 広島市宇品御幸通(みゆきどおり)

大正後期~昭和初期頃発行

行軍する兵士と見守る市民の姿を写したもの。道の両側の家屋の軒先には日の丸が掲げられている。

04 (宇品)御幸通(みゆきどおり)一丁目

昭和8年(1933年)発行

御幸通り最南端の御幸一丁目を南から北に向かって撮影したもの。乗合バスや自転車が写り、歩道が整備されていることなどから、03の写真より後の時代であることが分かる。

左側の店舗前の幟に書かれている「永田節男(ながたたかお)」は、双葉山の連勝を阻み、後に37代横綱となった安藝ノ海の本名。実家の永田食料品店は御幸通り最南端にあった。

翠町(みどりまち)(南区翠町)

もとは皆実町(みなみまち)の一部で江戸期に開かれた新開地。新開開発後、蓮や綿花の栽培が行なわれたが、海水の浸水に悩まされた。

大正9年(1920年)には、浸水対策として地区の南端に堤防が作られた。堤防の土手の両側には桜が植林され「桜土手」と呼ばれた。

大正13年(1924年)には旧制広島高等学校が現在の広島大学附属小学校・中学校・高等学校の位置に開校。同校は戦後、広島大学に編入された。

昭和10年(1935年)3月、土地区画整理組合が結成されて区画整理が行われた。また、同年12月には、宇品線の路面電車の軌道が東寄りに移設されるなど交通の便が向上し、徐々に宅地化が進んだ。

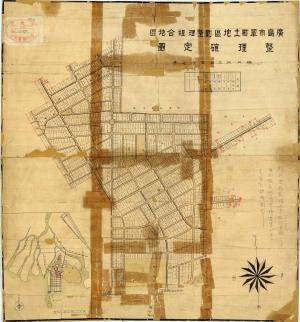

05 広島市翠町(みどりまち)土地区画整理組合地区整理確定図

昭和10年(1935年)発行

大正12年(1923年)、広島市に都市計画法が適用されることが決定し、住宅地の確保等を目的に郊外で区画整理が実施された。翠町(みどりまち)では、昭和10年(1935年)3月、区画整理組合が結成され、昭和12年(1937年)にかけて区画整理が行われた。この図面は途中段階のもの。

新たに建設する南北軸の都市計画道路(段原・宇品線)を旧来の区画割になじませるため、被服支廠周辺は区画を直線に、堤防跡付近はカーブに沿って区画整理が行われた。

06 中国缶詰製造所 【写真】

昭和11年(1935年)8月31日 渡辺襄(のぼる)撮影

この写真が撮影された昭和11年(1936年)当時、缶詰は広島市の特産品のひとつであった。同年12月に発行された『市勢一斑 第20回』(広島市 編・発行)には、缶詰は清酒や人造絹糸等とともに「全国各地に取引を伸張して居る」と記されている。

中国缶詰製造所は、昭和8年(1933年)、翠町(みどりまち)に創業した缶詰工場。同製造所では獣肉・魚貝・蔬菜(そさい)・果実等の缶詰を製造していた。

07 翠町(みどりまち)にて おたまじゃくし採り 【写真】

昭和11年(1935年)5月31日 渡辺襄(のぼる)撮影

昭和11年(1936年)頃、翠町(みどりまち)にはまだ蓮田が広がっていた。この写真は、蓮田の畔にしゃがみ、おたまじゃくしを捕まえようとする子供たちを撮影したもの。後方の山肌が見える山は比治山(ひじやま)。

08 広島女子専門学校を望む 【写真】

昭和10年(1935年)5月20日 渡辺襄(のぼる)撮影

翠町(みどりまち)から南方を撮影したもの。写真中央には江戸期に開かれた皆実新開の堤防が写っている。堤防上の並木越しに見える建物が広島女子専門学校(現 県立広島大学)。昭和10年(1935年)に下中町(しもなかまち)(現中区中町)からここに移転した。その奥には似島(にのしま)も見える。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館歴史情報係

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(歴史情報係) ファクス:082-542-8831

[email protected]