Web展示会「絵はがきからたどる広島あの頃 市街南部」 宇品(うじな)

宇品(うじな)

09 千田貞暁(せんださだあき)銅像

宇品港築港は、広島県令千田貞暁(せんださだあき)が主導し、明治17年(1884年)に工事に着手、同22年に完成した。完成当初は利用する船も少なく批判的な意見も多かったが、港があったため山陽鉄道糸崎-広島間の開通が早まり、日清戦争勃発後、軍事輸送の拠点基地となったことなどから、評価は大きく変わった。

大正4年(1915年)9月、千田貞暁(せんださだあき)の功績を伝えるため、銅像兼記念碑が建てられ、同年11月3日除幕式が行われた。銅像が立っている場所は、現在は児童公園となっている。

(『似の島陸軍検疫所 広島・宇品・名勝 記念写真帖』昭和14年(1939年)発行より)

広島陸軍糧秣支廠(りょうまつししょう)(南区宇品御幸)

明治30年(1897年)3月、宇品町海岸に陸軍中央糧秣廠宇品支廠が創設された。その後改称・組織改正等を経て、明治44年(1911年)には宇品御幸通りに宇品陸軍糧秣支廠缶詰工場が開設され、支廠事務所も同所に移転した。

ここでは、兵士の食料や軍馬の秣(まぐさ)等を調達・製造・貯蔵して、軍への補給を行っていた。また、他の糧秣廠にはない食肉処理場と缶詰工場があったことから、牛肉の缶詰を製造して全国の部隊への交付や貯蔵を行っていた。

爆心から遠かったため、原子爆弾による被害はほとんどなく、戦後は民間企業が借り受け、昭和52年(1977年)まで缶詰の生産が続けられた。昭和60年(1975年)に建物の一部が広島市の重要有形文化財に指定され、同年5月には広島市郷土資料館として開館した。

10 宇品陸軍糧秣支廠 廠舎

大正15年(1926年)発行

左側の木造の建物が庁舎、右側の煉瓦造りの建物が缶詰工場(現広島市郷土資料館)。

11 宇品陸軍糧秣支廠 搗精(とうせい)工場

大正15年(1926年)発行

主食とするコメや麦の品質を保つため、購入した玄米や玄麦は搗精工場で必要のつど搗精し、精米や精麦にして戦地等へ送っていた。

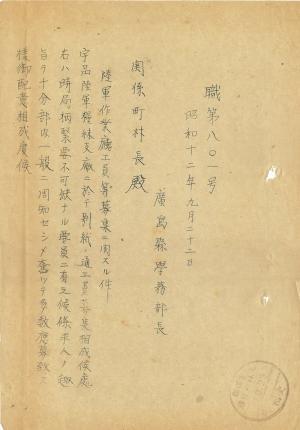

12-1 陸軍作業庁工員等募集ニ関スル(かんする)件(通知)

昭和12年(1937年)

昭和12年(1937年)9月22日付けの広島県学務(がくむ)部長から関係町村長に宛てた通知。宇品陸軍糧秣支廠で従事する陸軍作業庁の工員募集への協力を依頼するもの。求人の趣旨を十分に周知し、多数の応募があるよう配慮願いたいという内容。

同様の通知は同年9月27日、9月29日、10月25日にも出されており、日中戦争の勃発により兵士の食糧需要が高まり、緊迫した様子がうかがえる。

大林村(現安佐北区大林地区)の役場文書(もんじょ)のうち、昭和12年(1937年)の「庶務一件綴」(大林村役場文書0637)に綴られている。

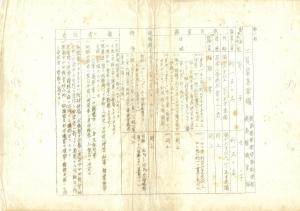

12-2 陸軍作業庁工員等募集ニ関スル(かんする)件(添付文書)

昭和12年(1937年)9月22日

添付の工員募集要領には、採用資格、試験期日や採用後の待遇等についての詳細が書かれている。

(「庶務一件綴」(大林村役場文書(もんじょ)0637)より)

錦華人絹(きんかじんけん)株式会社広島工場(南区宇品東五丁目)

錦華人絹(きんかじんけん)株式会社は、昭和8年(1933年)2月に設立され、宇品町に工場を置いた。設立当時は敷地約12万坪を擁したという。翌年操業を開始し、その生産能力は人絹(人造絹糸の略。レーヨンとも呼ばれる)を日産10トンであった。

昭和16年(1941年)4月には合併により大和紡績株式会社広島工場となったが、同年12月に太平洋戦争が勃発。翌年の企業整備令によって生産を中止し、産業設備営団に設備を供出した。

被爆時は、陸軍船舶練習部等が置かれていたが、建物の被害は少なかったため、8月9日には「臨時陸軍野戦病院(第一陸軍病院宇品分院)が設置され、被爆者の治療等が行われた。昭和61年(1986年)、建物の大半を東洋工業(現マツダ)に売却。一部は宇品西工場の倉庫として現在も使用されている。

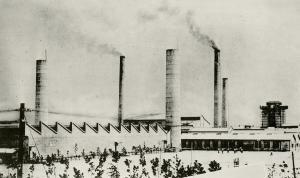

13 錦華人絹(きんかじんけん)株式会社広島工場全景

昭和(戦前)期

宇品工場全景のイラスト。

14 錦華人絹(きんかじんけん)広島工場全景・工場歌

昭和(戦前)期

工場歌入りの絵葉書。写真は工場を南西から撮影したもの。

15 錦華人絹(きんかじんけん)工場

昭和16年(1941年)に広島市が発行した『市政五十周年記念写真帖』に掲載された写真。名所や特産品に並んで、錦華人絹(きんかじんけん)の工場が紹介されている。

広島市は工場の誘致の際、市による水道の敷設や新たな運河の掘削等を条件にしており、この工場が市にとって特別なものであったことが窺える。

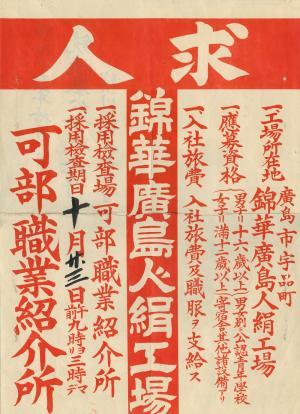

16 錦華人絹(きんかじんけん)広島工場 求人ポスター

昭和10年代

求人対象は、男子は16歳以上、女子は満12歳以上の初等教育を修了した者。

公認の青年学校(勤労青年対象の教育機関)や寄宿舎等の設備を用意していること、可部職業紹介所が採用検査会場となっていることなどから、条件を整え、広く人材を求めようとしていたことが分かる。

昭和10年(1935年)に制度化された青年学校の記載があることから、同10年代に作成されたものと推察される。

宇品線(南区)

兵士や物資を輸送するため、山陽鉄道広島停車場(現広島駅)から宇品港まで敷設された軍用鉄道。日清戦争の宣戦布告直後の明治27年(1894年)8月4日、急遽工事に着手、同月20日に開通した。以後、広島駅と宇品港を結ぶ主に軍関係の物資等の運送手段となり、周辺には被服支廠や兵器支廠などの軍関係施設が次々と設置された。

原子爆弾による被害はほとんどなかったが、広島駅方面との連絡がとれず、広島駅に操車係りを派遣した。8月6日は南段原-宇品間で臨時列車が運行され、翌7日には全区間の運行が再開された。

戦後は、沿線の軍用跡地に県庁をはじめ、国の機関等が一時的に移転したこともあり、通勤や周辺の学校への通学に利用された。しかし、利用が減少したため、昭和61年(1986年)に廃線となった。

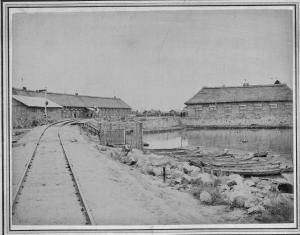

17 宇品線

明治期

宇品新開を南東角から南西へ撮影したもの。船溜まりとなっている部分は養魚場。線路左側の赤十字の旗が掲げられた建物は、広島陸軍予備病院の関連施設として宇品港付近に設けられた宇品患者集会所。

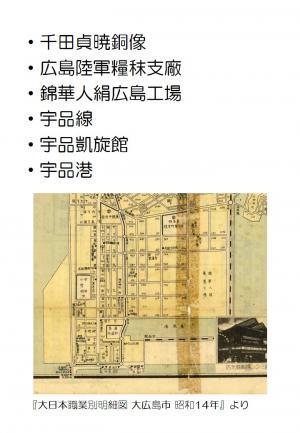

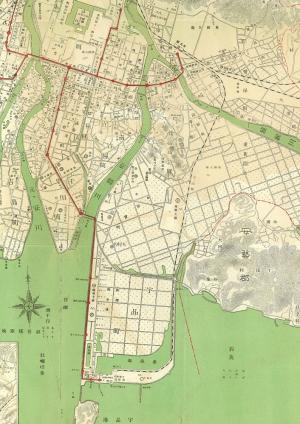

18 最新実測広島市街地図(部分)

大正15年(1926年)に広島市が発行した市政全般の概要をまとめた冊子『広島市勢一斑(いっぱん)』の附属地図。

広島駅から宇品駅までの宇品線の経路をたどると、兵器支廠や被服支廠などの軍事施設や工場が線路に沿って設けられており、主要な施設に隣接して駅が設けられていることが分かる。宇品線は、宇品港への物資や兵士の輸送だけでなく、沿線施設への人や物資の輸送にも活用されていた。

宇品凱旋館(南区宇品海岸)

宇品凱旋館は、出征または帰還した将兵及び戦傷病者の歓送迎と慰安等を目的として、昭和14年(1939年)に宇品町の陸軍運輸部構内に建設された。本館と別館からなり、本館は鉄筋コンクリート3階建てで、貴賓室やステージ、ホールが作られた。

被爆時、凱旋館には船舶司令部が入っており、船舶軍医部が市中から逃れてきた負傷者の治療に当たった。

建物は戦後、第六管区海上保安本部などが使用していたが、昭和49年(1974年)12月から取り壊し工事がはじまった。。跡地の宇品中央公園には、宇品凱旋館建設記念碑が建っている。

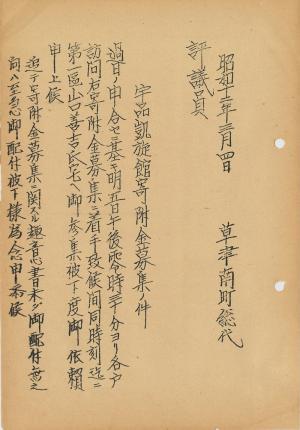

19-1 宇品凱旋館寄附金募集ノ件

昭和12年(1937年)

市からの諸達・通牒の町内への周知等の役割を担っていた草津南町(現西区草津南)総代から評議員に宛てた通知。宇品凱旋館建設のため各戸を訪問して寄附金募集を行うこと等が記されている。

(「事務所類綴 草津南町」 昭和12年(1937年)より)

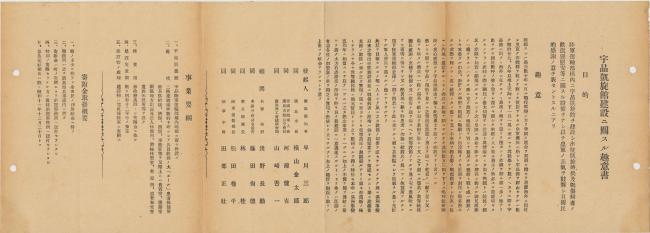

19-2 宇品凱旋館建設ニ関スル(かんする)趣意書

昭和12年(1937年)

「宇品凱旋館建設ニ関スル(かんする)趣意書」は19-1の文書「宇品凱旋館寄附金募集ノ件」に添付されていた。宇品凱旋館建設に際しては、広島県知事を会長とした「宇品凱旋館建設会」が設立され、全国から寄附金を募った。

(「事務所類綴 草津南町」 昭和12年(1937年)より)

20 宇品凱旋館 全景

昭和14年(1939年)発行

南西から見た凱旋館の外観図。正面中央には庇(ひさし)のついた車寄せがあり、建物中央上部には展望室のある塔が設けられている。凱旋館完成の年に作成された絵葉書の1枚。

21 宇品凱旋館 休憩室

昭和14年(1939年)発行

絨毯(じゅうたん)が敷かれ、革張りのソファーや布張り椅子が置かれた休憩室の様子。宇品凱旋館には、階級に応じた休憩室が設けられていた。

22 宇品凱旋館 大休憩室

昭和14年(1939年)発行

大休憩室の内部を撮影したもの。前方にステージと緞帳(どんちょう)が見える。

23 宇品凱旋館 稿軍状況

昭和14年(1939年)発行

宇品凱旋館玄関前では湯茶接待が行われた。白い割烹着を着け兵士をもてなす愛国婦人会の女性、ふるまわれた湯茶を口元に運ぶ兵士の様子が撮影されている。

愛国婦人会広島県支部は明治34年(1901年)に設立され、軍隊の送迎、物品の寄贈、遺族への援助などの活動を行っていた。

24 宇品凱旋館

凱旋館の正面玄関と車寄せ。昭和16年(1941年)に広島市が発行した『市政五十周年記念写真帖』の「軍都」のページに、行軍風景や愛国婦人会の活動と一緒に掲載されていたもの。車寄せの分厚い庇(ひさし)、カーブした縁石と石造りの特徴的な装飾が写っている。

宇品港(南区)

明治13年(1880年)3月、広島県令に着任した千田貞暁(せんださだあき)は、県内を巡視し、道が悪く交通も不便、そのため貨物が渋滞して生産不振となっている状況を見て、明治政府が掲げた殖産産業実現の上でもその基盤の整備が必要と考え、道路改修と港湾整備に取り組むことにした。

計画は、

- 京橋川左岸の皆実新開(みなみしんがい)と宇品島の間に堤防を築く

- 皆実新開の南側に新開地を作る

- 宇品島と金輪島(かなわじま)の間を港とする

というものであった。

資金不足や、築港により漁場を失う漁民の反対もあったが、千田(せんだ)の尽力もあり明治17年(1884年)7月に着工、明治22年(1889年)に完成した。完成当初は利用も少なくその価値が認められなかったが、明治27年(1894年)に日清戦争が勃発すると、大陸へ兵士や物資を輸送する拠点になり、軍用港としての任務を担うこととなった。

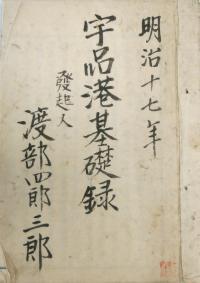

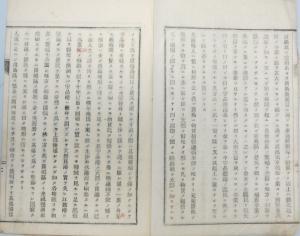

25-1 宇品港基礎録

明治17年(1884年)

築港工事着手直前に作成されたもの。最初に当時の広島区長栗原幹の「宇品築港意見書」(明治17年(1884年)1月)があり、続いて築港工事の目論見書、経費の明細書等、最後に宇品築港発起人の名が綴られている。いずれも活版印刷。中ほどに手書きの築港の概略図が挟まれている。表紙には、表題と発起人の一人である渡部四郎三郎の名が筆で書かれている。

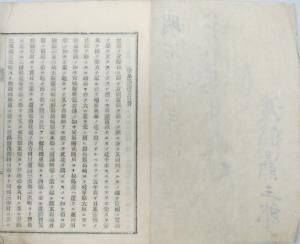

25-2 宇品築港意見書

明治17年(1884年)1月

上から

-

25-2 宇品築港意見書 1 (JPEG 599.0KB)

-

25-2 宇品築港意見書 2 (JPEG 722.2KB)

-

25-2 宇品築港意見書 3 (JPEG 750.8KB)

-

25-2 宇品築港意見書 4 (JPEG 364.4KB)

宇品築港意見書では栗原区長が、「全区民ガ最大利益ヲ享ケテ物資輻輳運輸至便ノ名二負カザラント欲セバ、河岸ヨリ宇品島ニ達スルノ一条長堤ヲ築キ流過スル土砂ヲ排斥シ宇品湾ノ閉塞ヲ防ギ天然ノ良港ニ保守スルニアラザレバ、決テ広島繁華ノ旧面目ヲ存スル能ハザルナリ」と、宇品築港の必要性を訴えている。

(「宇品港基礎録」 明治17年(1884年)より)

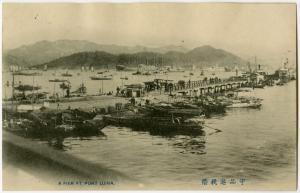

26 宇品港

大正期 広島□○堂発行

左から

-

26 宇品港 其三 【絵はがき】70152_003 (JPEG 654.0KB)

-

26 宇品港 其二 【絵はがき】70152_002 (JPEG 689.5KB)

-

26 宇品港 其一 【絵はがき】70152_001 (JPEG 616.9KB)

明治27年(1894年)頃に宇品島(南区元宇品町)から東に向かって宇品港に停泊する輸送船等を撮影したパノラマ写真を元にした絵葉書。当時軍の輸送船は十分な水深がある金輪島周辺に停泊し、艀(はしけ)を利用して兵士や物資を運んでいた。この写真では大型船と桟橋を行き来する艀などの小舟が複数確認できる。

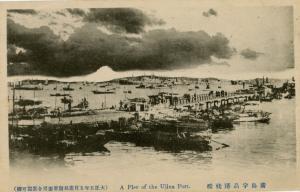

27 宇品港桟橋

大正期 広島□○堂発行

宇品港の商用桟橋を岸壁から南方に向かって撮影したもの。商用桟橋は、従来の桟橋が軍用に転用され一般の利用ができなくなったため、明治28年(1895年)天狗雁木(てんぐがんぎ)(写真左部分にある階段状の桟橋)の先に建設された。現在この場所は、「広島市営さん橋」として利用されている。

28 広島宇品港桟橋

大正5年(1916年) 広島□○堂発行

元の写真は上段と同じだが、左下に「大正五年五月広島湾要塞司令部認可済」とある。広島市一円及びその他周辺地帯は、明治32年(1899年)に発布された要塞地帯法により、国防のため、要塞司令官の許可なく測量や撮影、模写等行うことが禁止及び制限されていた。そのためこの絵葉書には、軍関係施設のある島を白く塗りつぶす加工が施されている。

29 広島宇品港市営桟橋

昭和(戦前)期発行

宇品港市営桟橋を海上から陸に向かって撮影したもの。写真中央の2階建ての建物は広島水上警察署。明治42年(1909年)に竣工したこの建物は、原爆の爆風で屋根が浮き上がり、一部の梁が折れる被害があった。現存しており、市内では数少ない明治期の木造洋風建築を見ることができる。

30 広島市大観 宇品港 広島名勝

昭和(戦前)期発行

宇品港に浮かぶ大小さまざまな帆船を撮影したもの。右の2隻は係留されている。左側には岸壁に立つ建物が見える。

宇品港は景色のよい場所(名勝)としても知られ、多くの絵葉書が残されている。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館歴史情報係

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(歴史情報係) ファクス:082-542-8831

[email protected]