地震に備える

地震は、いつ、どこで、どんなときに起こるか分かりません。

いざというときに自分や家族の命を守るため、地震について知り、準備しておきましょう。

地震を詳しく知るために

1 地震ってどんなもの?

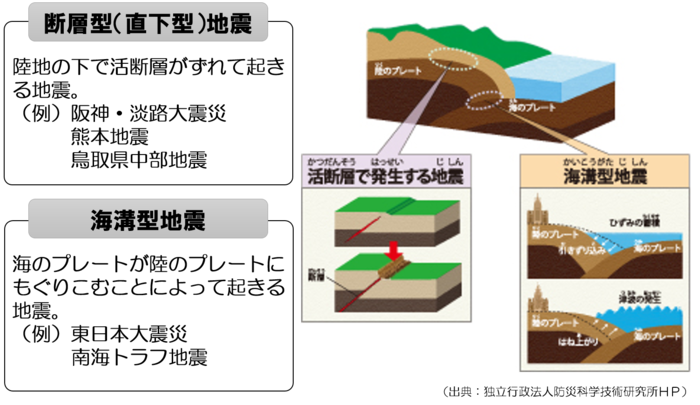

地震の種類

地震には、「断層型(直下型)地震」と「海溝型地震」の2種類があります。

海溝型地震では、海底で地震が発生することから、津波が発生することもあります。(→津波について知りたい方は、以下のページへ)

マグニチュードと震度の違い

地震の規模をマグニチュード、それぞれの地域での地震の揺れを震度と言います。マグニチュード(規模)と震度とはよく混同されますが、これらは全く別の尺度です。震度は、一般的に震源に近いほど大きくなります。

震源と震度の関係

つまり、マグニチュードが大きくても震源が遠い場合や深い場合は震度が小さく、逆にマグニチュードが小さくても,震源が近い場合や浅い場合は震度が大きくなります。

震度の目安は以下のリンクをご参照ください。

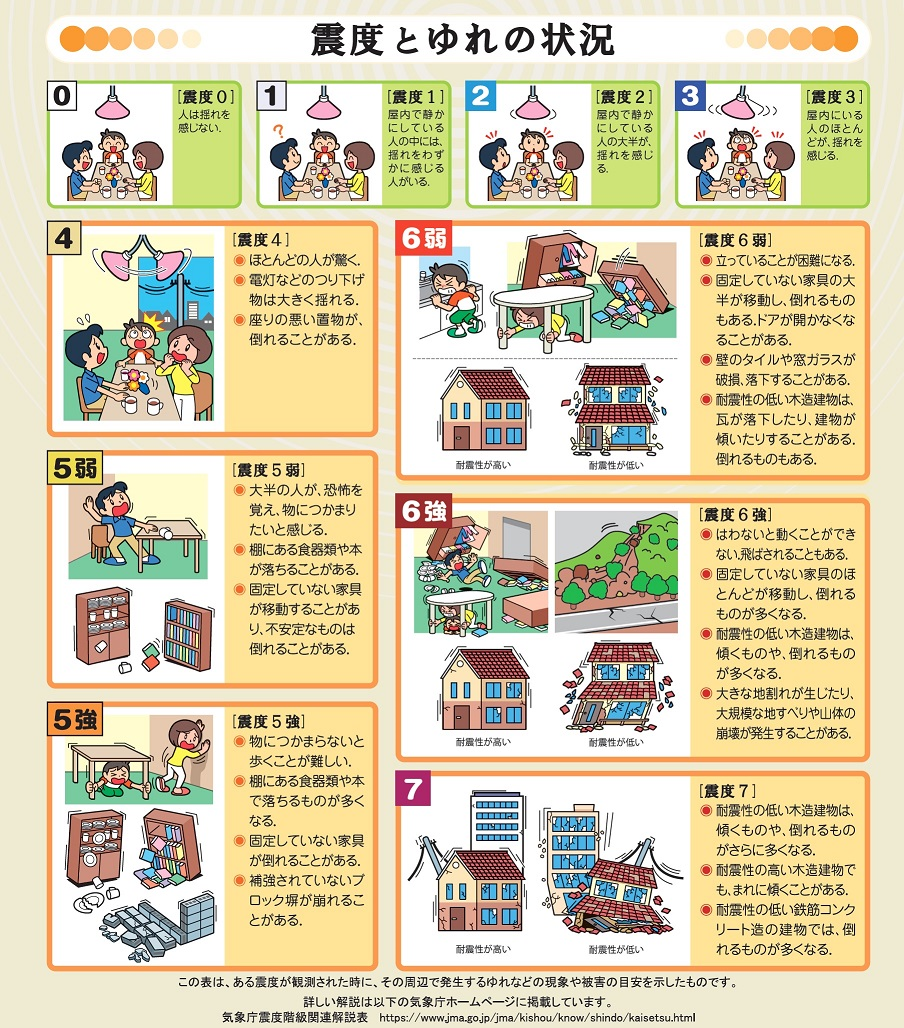

震度による感じ方の違い

2 地震の被害想定はあるの?

本市では、甚大な影響を及ぼす可能性のある地震について平成25年度に被害想定調査を実施し、行政区ごとの人的・物的被害の推計などを取りまとめました。

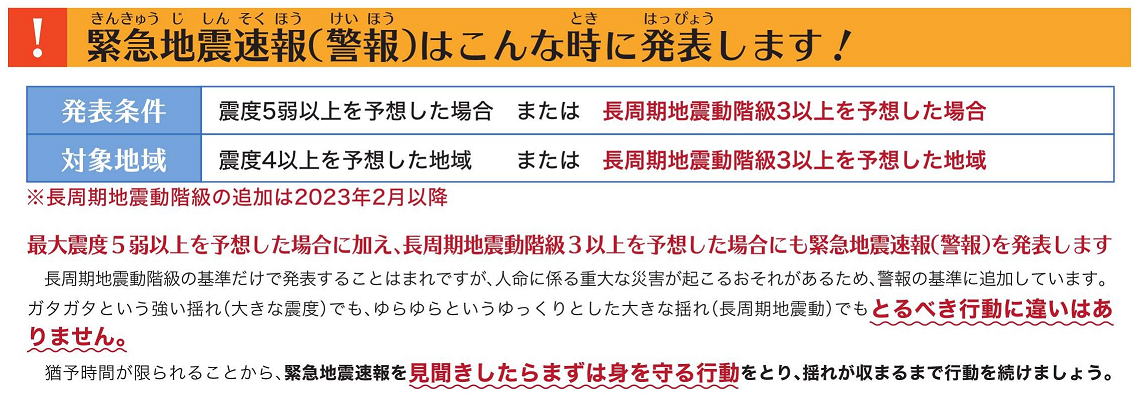

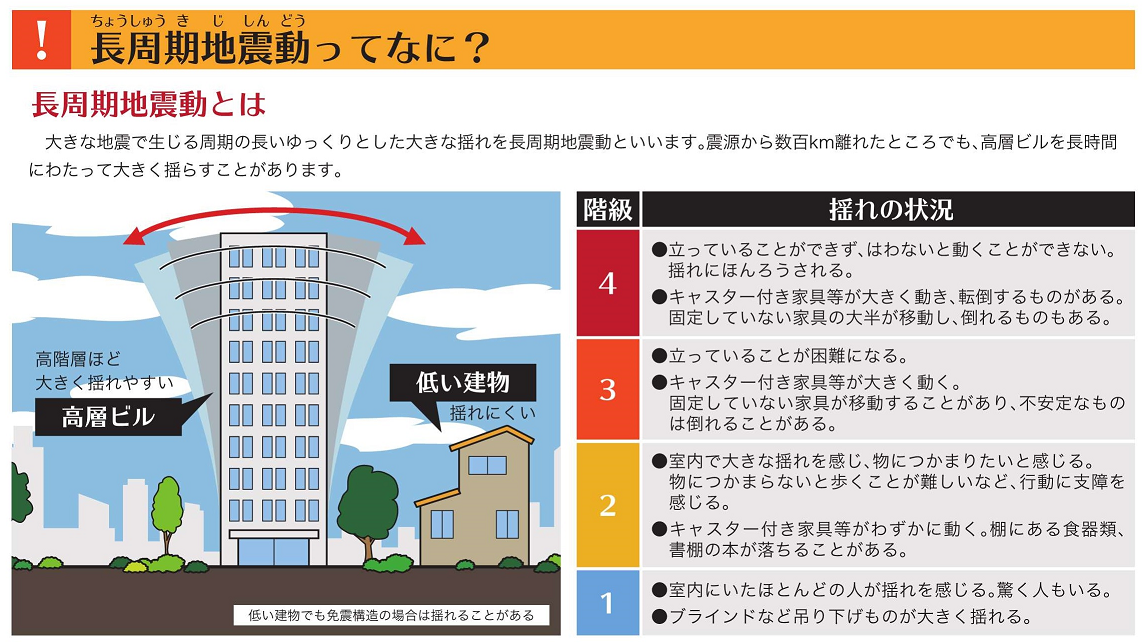

3 緊急地震速報ってなに?

最大震度5弱以上の地震が推定される場合、気象庁からテレビやラジオ、携帯電話などを通じて緊急地震速報が発表されます。速報発表から強い揺れが来るまでの時間は、数秒から数十秒であり、必ず的中するとは限りませんが、自分や家族の命を守るため、最大限に活用しましょう。

動画で学ぶ

身の安全を守るために

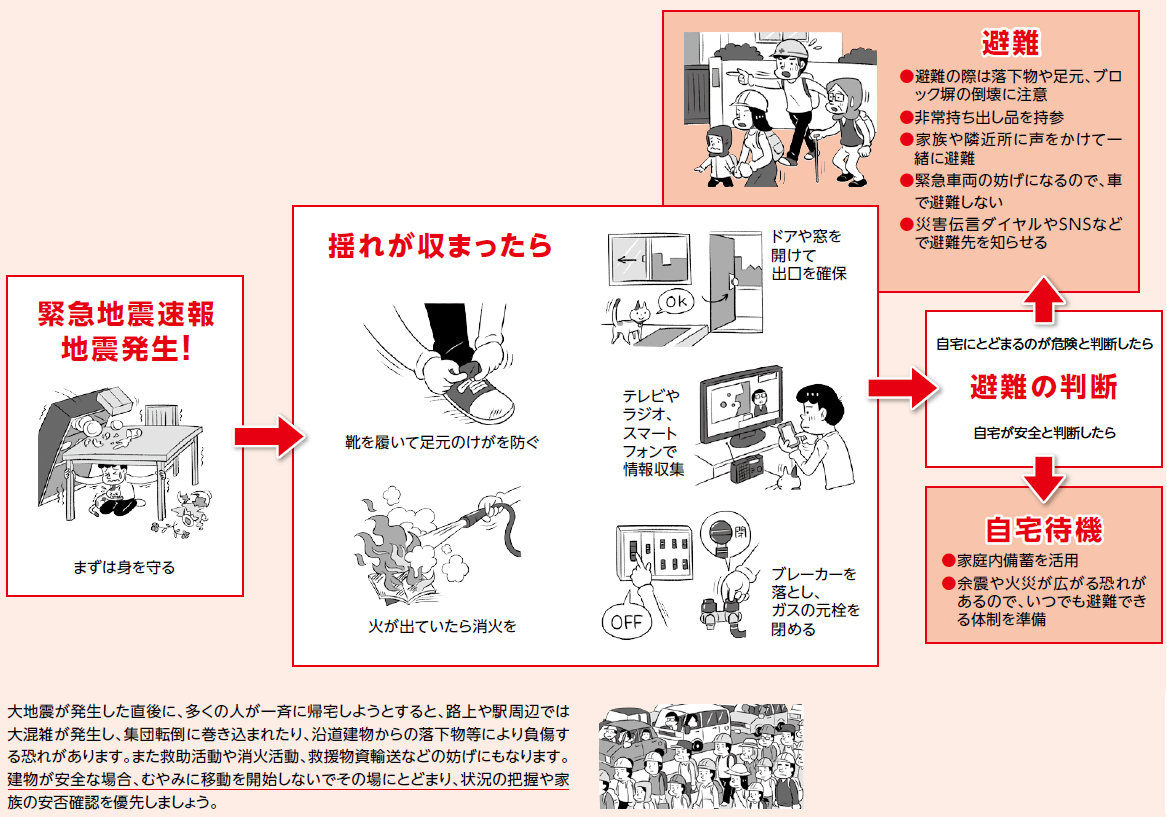

4 地震が発生したらどうしたらいいの?

大きな地震が発生したときは、あわてずに冷静に対応することが命を守ることにつながります。けがをしてしまっても、病院では重傷の方が優先されてすぐに診てもらえないこともありますので、けがをしないように十分注意しましょう。

また、家から避難する場合は、通電火災(※)を防ぐため、「避難する前にはブレーカーを落とす」ということを覚えておきましょう。

(※)停電が復旧し、通電が再開される際に発生する火災のこと

揺れを感じたり、緊急地震速報が鳴ったりしたときには

5 地震への備え、どうしたらいいの?

液状化現象について

2011年(平成23年)東北地方太平洋沖地震や2016年(平成28年)熊本地震等においては、宅地において液状化による甚大な被害が発生しました。このような「液状化現象」は、海岸や川の近くの、比較的地盤のゆるい堆積地盤や地下水位が高い砂地盤などで起こりやすい現象です。

太田川のデルタ上に形成された広島市の市街地でも、こうした「液状化現象」が起こる可能性が高いということを一人一人が十分に認識しておきましょう。

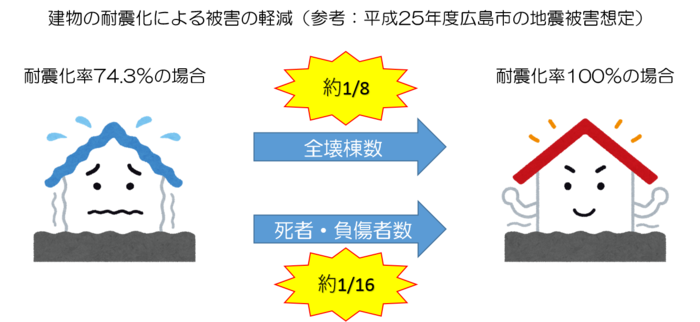

住宅を耐震化しましょう

住宅の耐震化は、被害の軽減に大きな効果があり、地震対策の重要な備えです。

このため、本市では住宅の耐震化診断や、耐震改修の設計及び工事の補助を行っています。

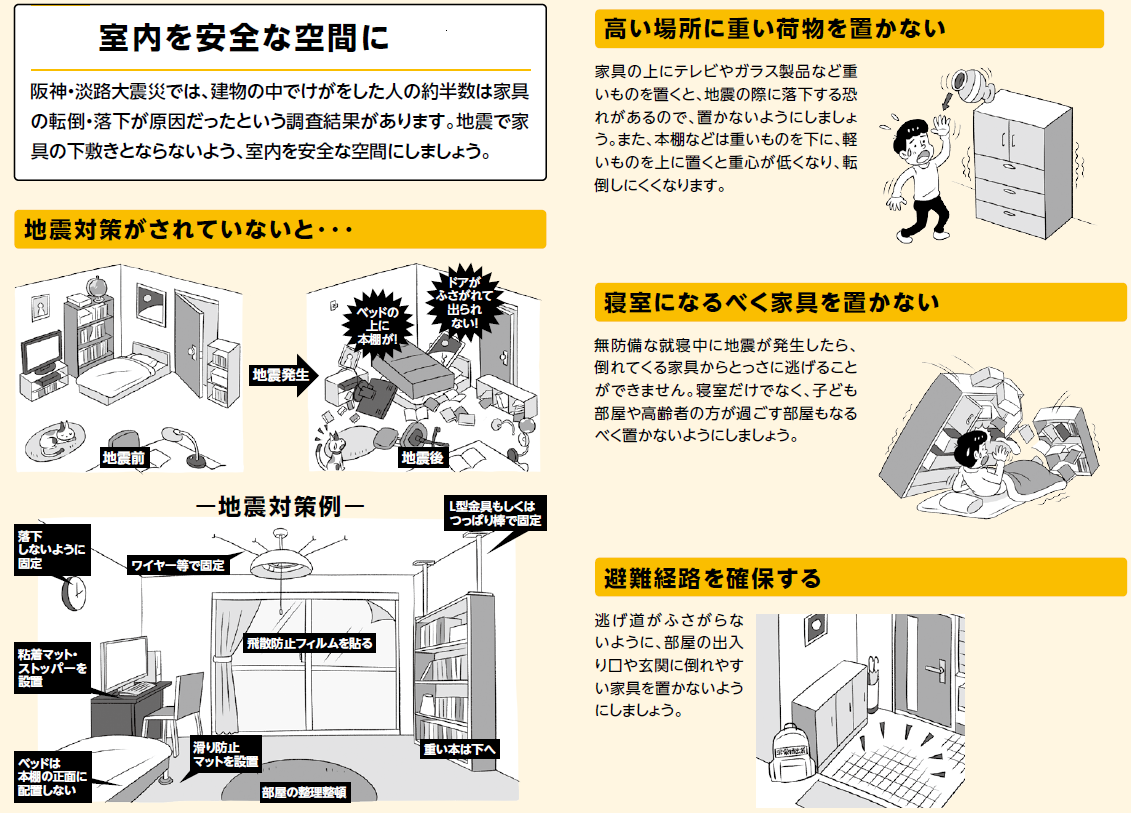

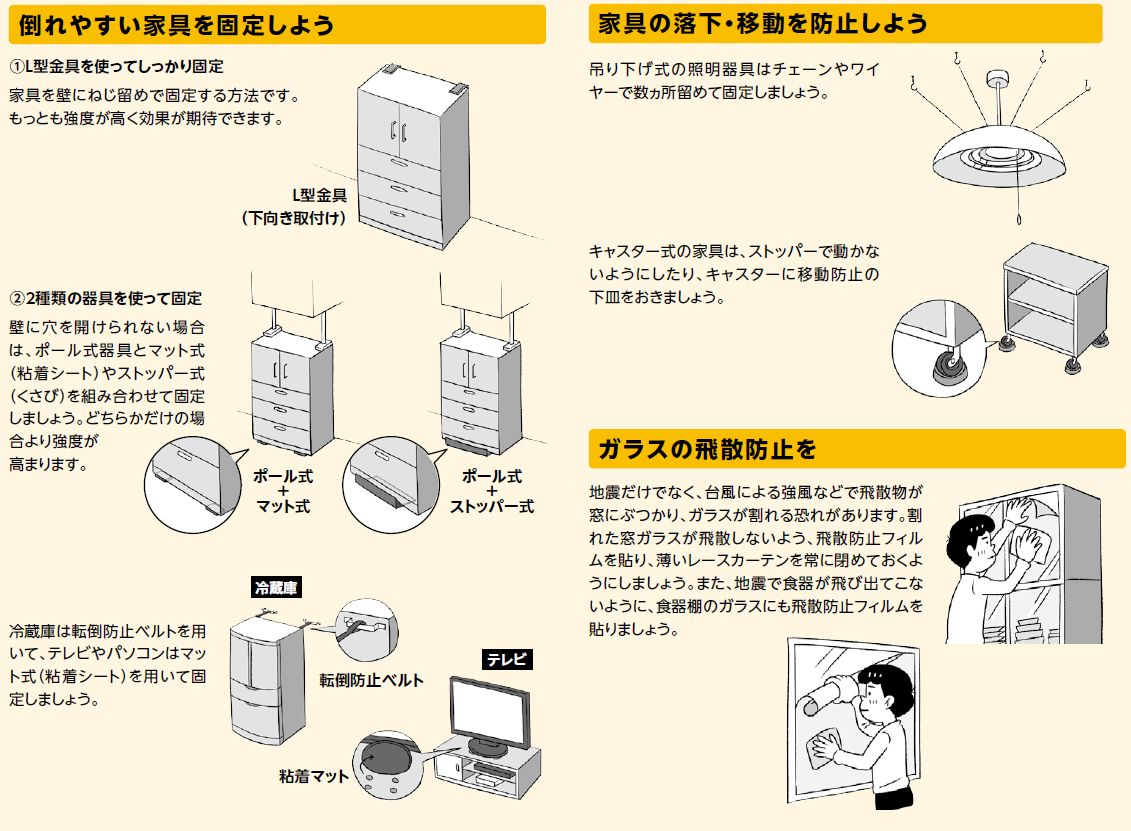

家具の固定や配置換えをしましょう

地震が発生したときに、家具の転倒などによりけがをしたり、閉じ込められたりしないように、準備しておきましょう。

家庭内備蓄をしておきましょう

地震の影響でライフライン(電気・ガス・水道など)が使用できない場合があります。さらに、救援物資もすぐ手に入るとは限りません。

ライフラインの復旧や、救援物資が届くまでの数日間をしのぐために、家庭内備蓄をしておきましょう。

-

各家庭での備え【非常持ち出し品・家庭内備蓄・家具固定】

家庭内備蓄(在宅生活を送るためのもの)

家族で避難先や、安否確認の方法を決めておきましょう

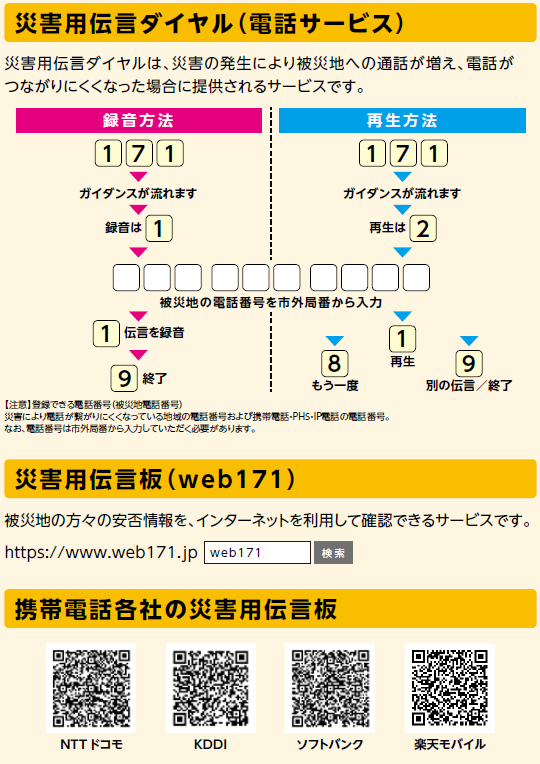

自宅が地震の影響で壊れてしまったときは、親戚の家や市で定める指定避難所などに避難する必要があります。家族が別々で行動しているときに地震が発生した場合に備えて、事前に避難先などを決めておきましょう。電話がつながらない場合に備えて、災害時に使用できる伝言ダイヤルなどの使い方も確認しておきましょう。

非常持ち出し品を準備しましょう

自宅に危険が差し迫り、屋外へ避難することになった場合、避難所などの避難先で過ごすために必要なものを、非常持ち出し品として準備しましょう。

-

各家庭での備え【非常持ち出し品・家庭内備蓄・家具固定】

非常持ち出し品(避難時に持ち出すもの)

地震保険

万が一地震で被害にあった場合、被災後の生活再建を助けるための地震保険があります。

もしものときの備えとして、地震保険の加入を検討してみましょう。

リーフレット・チラシ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理室 災害予防課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2664(代表) ファクス:082-504-2802

[email protected]