大雨や台風に備えよう

1 大雨や台風による被害を知りましょう

例年6月から9月にかけての時期は、季節の変わり目に発生・停滞する梅雨前線や秋雨前線が大雨を降らせたり、この時期に多く発生する台風などにより、土砂災害・洪水(河川氾濫,内水氾濫)・高潮などの被害が発生する可能性があります。

こうした大雨や台風の頻度と強度は、地球温暖化に伴う気候変動によって、今後さらに増加すると予測されています。

私たちが住む広島市は、海・山・川といった自然に恵まれている一方で、災害の危険性を有しており、過去においても、土砂災害・洪水(河川氾濫,内水氾濫)・高潮による被害が幾度も発生しています。

安佐南区緑井地区

太田川水系鈴張川

太田川水系天満川

南区出島地区

近年の大雨や台風による主な災害(広島市)

|

災害名 |

死者 |

行方不明者 |

負傷者 |

|---|---|---|---|

|

平成11年6月 |

20人 |

0 |

45人 |

|

平成16年9月 |

1人 |

0 |

60人 |

|

平成17年9月 |

0 |

0 |

3人 |

|

平成18年9月 |

1人 |

1人 |

2人 |

|

平成22年7月 |

0 |

0 |

0 |

|

平成26年8月 |

77人 ※ 災害関連死3人を含む |

0 |

69人 |

|

平成30年7月 |

28人 ※ 災害関連死5人を含む |

2人 |

30人 |

|

令和3年8月 |

1人 | 0 | 0 |

|

災害名 |

全壊 |

半壊 |

一部損壊 |

床上浸水 |

床下浸水 |

|---|---|---|---|---|---|

|

平成11年6月 |

74棟 |

42棟 |

85棟 |

183棟 |

392棟 |

|

平成16年9月 |

0 |

6棟 |

6,004棟 |

64棟 |

122棟 |

|

平成17年9月 |

3棟 |

72棟 |

71棟 |

119棟 |

117棟 |

|

平成18年9月 |

0 |

1棟 |

27棟 |

13棟 |

43棟 |

|

平成22年7月 |

0 |

0 |

1棟 |

31棟 |

566棟 |

|

平成26年8月 |

179棟 |

217棟 |

189棟 |

1,084棟 |

3,080棟 |

|

平成30年7月 |

111棟 |

358棟 |

130棟 |

894棟 |

978棟 |

|

令和3年8月 |

8棟 | 17棟 | 20棟 | 18棟 | 40棟 |

災害から身を守るためには、何よりも「日頃からの備え」が大切です。

2 災害から身を守るためにはどうしたらいいの?

自然災害に対しては、行政に依存しすぎることなく、「自らの命は自らが守る」という意識を強く持つことが重要です。また、自分は災害には遭わないという根拠のない思い込み(正常性バイアス)に陥ることなく、居住者等が自らの判断で避難行動をとることが原則です。

災害が発生する危険性が高まった場合には、本市から災害の発生が想定される区域に対して高齢者等避難【警戒レベル3】や避難指示【警戒レベル4】などの避難行動を促す情報を発令します。

この避難情報は一定のまとまりを持った範囲(小学校区)に対して発令しており、一人ひとりに対して個別に発令するものではありません。また突発的な災害では、発令自体が間に合わないことも想定されます。

このため、各個人の居住地等の立地や地形、住宅構造、家族構成等に違いがあることから、適切な避難行動、避難のタイミングについては各居住者等で異なることを理解した上で、災害種別ごとに自宅等が、立退き避難が必要な場所なのか、あるいは、上階への移動等で命に危険が及ぶ可能性が低減するのか等について、あらかじめ確認・認識して自ら避難行動を判断する必要があります。

3 危険な区域って?

まずは、自宅や職場及びその周辺が、どのような災害の危険性があるのか確認することが第一歩です。

洪水や高潮などは、想定される浸水の深さについても確認してみましょう。

こうした危険な区域は、法令等に基づき国や県によって指定・公表されてされています。

ただし、災害発生の危険性は、あくまでも想定によるものであり、こうした法令に基づき示された危険な区域だけに限定されるものではないことに注意する必要があります。

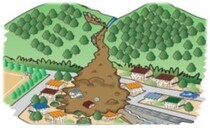

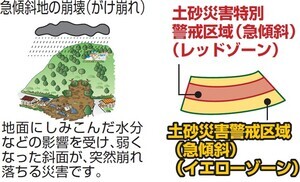

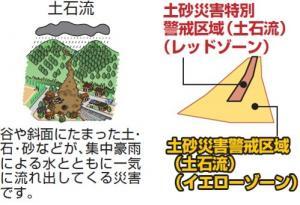

土砂災害

市域のほとんどは、風化花崗岩地帯(通称:まさ土)となっており、この地質は、粘性がなく水を含むと地盤が緩んで崩れやすいという特徴があります。

こうした地質条件を持つ本市では、多くの土砂災害のおそれのある箇所を有していることを認識する必要があります。

土砂災害を防ぐため、砂防ダムの建設等のハード対策が行われているところですが、危険な箇所すべてを安全にするには、大変な時間と費用が必要です。このため、ハード対策を進める一方で、危険な区域をあらかじめ確認し、そうした区域から避難する必要があります。

土砂災害のおそれのある区域は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条」に規定する土砂災害警戒区域として、広島県により指定・公表されています。

現在、順次指定作業が進められており、今後指定される予定の地域については、平成14年に広島県が公表した「土砂災害危険箇所」を参考にしてください。

なお、これら土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所は、「土砂災害ポータルひろしま」で確認できます。

土砂災害を動画で学ぶ

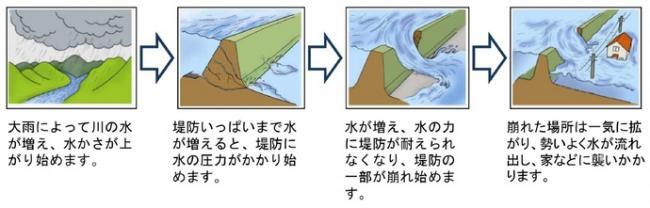

洪水

本市の市街地は、太田川水系に沿って形成されており、過去、幾度となく洪水の被害にみまわれてきました。護岸整備が進んだ現在も、計画を上回る降水量となった場合には浸水のおそれがあります。また、中小河川では集中豪雨等に伴う急激な水位上昇による氾濫のおそれがあります。

洪水(河川の氾濫)による浸水が想定される区域は、水防法第14条にもとづき、河川管理者(国・県)によって指定・公表されています。

本市では、太田川水系太田川、根谷川、三篠川、天満川、旧太田川、元安川、京橋川、猿猴川、古川、安川、水内川、府中大川、鈴張川、南原川、瀬野川水系瀬野川、八幡川水系八幡川、岡ノ下川水系岡ノ下川の洪水浸水想定区域が指定・公表されています。(今後は、その他の中小河川についても順次指定・公表される予定です。)

なお、これらの洪水浸水想定区域は、「洪水ポータルひろしま」で確認できます。

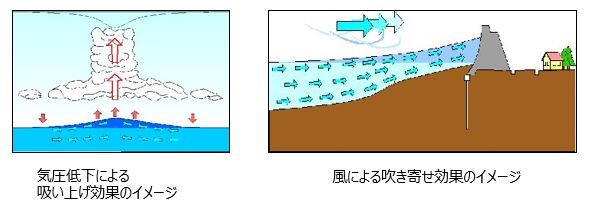

高潮

高潮は、台風などによる気圧の低下や強風で海面(潮位)が上昇して起こる水害です。

広島湾は高潮の起こりやすい南に開かれたU字形の湾形で、しかもデルタ市街地の大半は低地帯であるため、満潮時と台風が重なると、大きな浸水被害が発生する危険性があります。

このため、国や県が護岸(堤防)を高くしたり補強・改修に取り組んでいますが、沿岸部では高潮に十分注意する必要があります。

具体的な高潮による浸水が想定される区域は、30年間で1回起こりうる(30年確率の)波浪規模を想定したものと、戦後わが国を襲った最大級の台風(伊勢湾台風規模)を想定したものの2種類が公表されています。

なお、これらの高潮浸水想定区域は、「高潮・津波災害ポータルひろしま」で確認できます。

4 安全な場所はどこ?

自宅等が危険な区域にある場合には、災害が発生する危険性が高まった時点で、自らの命を守るために、危険な区域の外や想定される浸水深以上の階など、より安全な場所やスペースなどに避難または移動する必要があります。

具体的には、親戚・知人宅や地域の集会所などが考えられます。

また、本市においても災害種別に応じて緊急的に避難する場所(指定緊急避難場所)を開設します。

避難情報と指定緊急避難場所の開設の関係は下表のとおりです。

なお、指定緊急避難場所は、すべてが一度に開設するものではありません。開設する場合には、その旨を広島市防災情報メール等で伝達します。

|

避難情報 |

避難場所の開設等 |

|---|---|

|

高齢者等避難 【警戒レベル3】 |

原則として、小学校区に1箇所(拠点的な指定緊急避難場所)を開設 |

|

避難指示 【警戒レベル4】 |

状況に応じて、必要な避難場所を順次開設 |

5 避難のタイミングはいつ?

気象庁からは大雨警報などの気象情報が、国・県などの河川管理者からは河川の水位に関する情報などが発表されます。

本市ではこうした情報等をもとに、住民一人ひとりが避難行動をとる判断ができるよう高齢者等避難【警戒レベル3】、避難指示【警戒レベル4】などの避難情報を発令します。

こうした情報を参考に、家族構成や避難先など各自の状況に応じて、避難行動のタイミングをあらかじめ決めておきましょう。

情報の入手手段としては、文字情報として確認でき、記録として残る広島市防災情報メールによる入手方法が効果的です。

ひろしま避難誘導アプリ「避難所へGo!」は、災害が発生する前に適切な避難行動を行っていただくための防災アプリです。避難指示等の発令時、最寄りの開設避難所へのルート案内を行います。

6 避難するときに持ち出すものは?

災害が発生した場合を想定し、一定期間生活ができるよう、飲料水や食料、常備薬などの非常持ち出し品をあらかじめ準備しておき、避難先へ持って行きましょう。

また、想定される浸水深以上の階へ避難する場合には、浸水の長期化や浸水による外部との孤立によって、飲料水や食料の補給や体調を崩した場合の処置等に困難を伴うため、必要な物資の備蓄や最低限必要な照明等の準備を整えておくことに注意が必要です。

-

各家庭での備え【非常持ち出し品・家庭内備蓄・家具固定】

非常持ち出し(避難時に持ち出すもの)

家庭内備蓄(在宅避難を送るためのもの)

7 地域での防災に関する活動って何をしているの?

適切な避難行動及び避難のタイミングは、各個人の居住地等の地形等により異なりますが、そのときの降雨状況、災害リスク、地形及び避難先は、隣近所・地域で類似していることから、地域で助け合いながら協力して、災害への備えに取り組むこと(共助)が大変有効です。

広島市では昭和60年ごろから、町内会・自治会単位を基本とし、自主防災組織が設立され、現在では、市内全域に自主防災組織が設立され、地域独自の防災マップの作成や防災訓練、講習会などを開催するなどの、活動が行われています。

こうした地域で行われる取組を知り、参加することで、一人ひとりの防災力の向上に努めていきましょう。

台風や水害などを動画で学ぶ

このページに関するお問い合わせ

危機管理室 災害予防課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2664(代表) ファクス:082-504-2802

[email protected]