建設工事の競争入札に参加しようとされる方へ

令和7年4月

広島市 財政局 契約部 工事契約課

広島市 都市整備局 技術管理課

広島市が発注する建設工事の競争入札(以下「入札」といいます。)に参加しようとされる方は、以下の事項をよく読み、間違いのないようにしてください。

入札への参加 (工事契約課)

1 関係法令・規則・要綱等

入札は、「地方自治法」、「同法施行令」、「広島市契約規則」等の法令や「広島市建設工事競争入札取扱要綱」等の要綱・要領等の定めに従って行いますので、その内容をよく理解しておいてください(要綱・要領等は、広島市ホームページ「入札・契約情報」(アドレスは最後に掲載。以下「ホームページ」といいます。)で見ることができます。)。

例えば、刑法第96条の6(公契約関係競売入札妨害又は談合)及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条(不当な取引制限等)の規定に違反する行為を行ってはなりません。

2 入札にあたっての基本的な留意事項

- 入札は、予定価格が400万円を超えるのものについて行います(予定価格が400万円以下のものは随意契約により行います。)(広島市契約規則第22条の2第1号)。また、入札を行うものは全てその都度、予定価格及び調査基準価格又は最低制限価格を設定し、予定価格及び調査基準価格又は最低制限価格(いずれも消費税及び地方消費税相当額を除いた額)を落札者の決定後において公表します。

- 次に掲げる事項を遵守して下さい。これに違反すると関係者について競争入札参加資格の取消し(3年間)又は指名停止措置を行うことがあります。

- 「刑法」及び「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」等の関係法令を守り、公正な入札を行うこと。

- 少なくとも入札が終了するまでは入札に参加することを他の者に知らせないこと。

本市では、適正な競争の促進を図る観点から、落札者を決定するまでは入札参加者名を公表していません。 - 入札に当たっては、競争を制限する目的で他の業者と入札価格又は入札意思などについて、いかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めること。

- 落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しないこと。

- 予定価格、調査基準価格及び最低制限価格あるいはそれらの目安を知るために、職員に質問や確認を行ったり、威力や金銭を用いて聞き出すなどの働きかけをしないこと。

- 入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期若しくは中止します。

- 入札に当たって談合があったと認められる場合又は談合の疑いが払拭できない場合は、入札後といえども入札の無効などの措置を行います。

- 入札参加者は、本市が入札の内容について調査を行うときは、その調査に対し、誠実に協力しなければなりません。

- 入札公告後において、入札公告・入札関係資料に誤記載などの誤りがあった場合は、入札の中止、公告の訂正、入札の一旦停止又は入札関係資料の修正を行うことがあります。開札後又は落札決定後においても、当該誤りにより、落札者の順位が変わるなど入札の公正性が損なわれていることが判明した場合には、入札を中止とし、落札者の決定の取消等を行います。契約締結後においても契約解除する場合があります。

また、落札決定に影響がない場合には、入札を中止することなく、入札手続を継続します。

3 入札心得

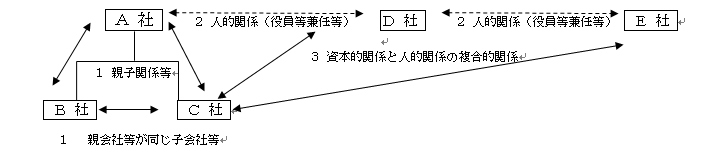

- 資本関係・人的関係調書(様式はホームページから入手できます。)を作成して、定められた期限までに提出してください。この調書などにより、一定の資本的関係又は人的関係等のある会社等が同一入札に参加していることが判明した場合、それらの会社はいずれも入札に参加することができません。ただし、そのうちの1者を除いて他者が全て入札執行前に入札を辞退した場合は、残りの1者は入札に参加できます。

なお、入札後資格確認型一般競争入札の場合、入札書送付後の入札辞退は認めませんので、一定の資本的関係又は人的関係等のある会社等の入札全てを無効とします。

また、入札公告に記載した設計業務の受託者又は当該受託者と資本的関係若しくは人的関係等のある者は入札に参加できません。

- ※ 上記の関係がある場合、A、B、C、D及びE社は、いずれか1者のみの入札参加となります。

- ※ 個人事業主や組合等の法人の理事についても、他の会社等の役員等を兼任している場合、同一入札への参加が制限されます。

- また、組合とその構成員又は共同企業体とその構成員は同一入札への参加が制限されます。

- ※ 上記の1について、子会社等又は子会社等の一方が、民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は会社更生法第2条第7項に規定する更生会社である場合は除きます。

- ※ 上記の2について、一方の会社等の役員等が他方の会社等の管財人を兼任している場合を除いて、会社等の一方が、民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は会社更生法第2条第7項に規定する更生会社である場合は除きます。

- 一般競争入札の場合、設計図書等については、原則、広島市調達情報公開システムにおいて交付することとしています。これに伴い、開札の結果、一般競争入札参加資格確認申請書の提出を求められた事業者は、この書類の1つとして「ダウンロード確認票」を定められた期限までに提出することとなります。「ダウンロード確認票」は、設計書・仕様書等をダウンロードする際、調達情報公開システムからプリントアウトし、なくさないよう保管しておいてください。

※ ダウンロードするためには、「広島市調達情報公開システム(受注者用機能)」において、業者番号(5桁)及びパスワードを入力してログインする必要があります。

なお、入札中止又は不調となった場合等に、同じ工事名で再公告を行う場合があります。再公告を行った場合、当初の公告と案件番号や開札日時等が異なることとなります。同じ工事名であっても別の公告に係るダウンロード確認票を提出された場合は書類の未提出により無効となりますのでご注意ください。

また、一旦停止した案件については、入札手続の再開後のダウンロード確認票を添付してください。再開後のダウンロード確認票を添付していない場合は書類の未提出により無効となります。

ダウンロード確認票の提出は最低価格提示者から求めます。また、任意の入札において、開札時又は開札後に入札参加者から提出を求める場合があります。 - 設計書、仕様書、図面及び現場等並びに広島市契約規則その他の契約条件を熟知し、経費の内訳を明らかにした所定の工事費内訳書(様式及び作成要領はホームページから入手できます。)を作成して、必ず電子入札システムを利用して入札書に添付して提出してください。この場合押印の必要はありません。工事費内訳書を提出されない場合その他工事費内訳書が無効事由に該当する場合、その入札は無効としますのでご注意ください。また、本市設計書の全ての項目に対応した工事費積算書(後記する工事費内訳明細書より詳細な代価までを含めた積算書で、本市設計書の全てに対応しているもの。)も必ず作成してください。

なお、工事費積算書は、関係職員等が特に指示した場合は提出しなければなりません(入札執行後も含む。)。 - 入札に当たり不明な点がある場合は、入札前に関係職員の説明を受けてください

- 電子入札システムによる入札は、開札日の前日及び前々日(いずれも広島市の休日(広島市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)を除く。)の午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)までです。

- 電子入札から紙入札に変更(広島市電子入札運用基準に基づき、やむを得ないと認められる場合に限る。)した場合、次の事項に注意してください。

- 代理人の印鑑で入札する場合は、入札書とともに委任状(様式はホームページから入手できます。)を提出してください。

- 入札参加者及びその代理人は、当該入札において他の入札参加者の代理をすることはできません。

- 入札書は、本市所定の様式(ホームページから入手できます。)を使用し、封筒(長形3号が望ましい。)に入れて提出してください。

- なお、封筒には工事名及び入札者の商号又は名称を記載し、「〆」などで封字してください。

- 工事費内訳書(記名したもの)を必ず提出してください(提出方法は入札説明書のとおり)。

- 最低入札価格が調査基準価格を下回る入札であった場合、落札決定を保留し、最低入札価格提示者に開札日(落札候補者決定の日)の翌日から起算して5日(広島市の休日を除く。)後の午後5時までに低入札価格調査報告書(所定の様式は、ホームページから入手できます。)の提出を求め、低入札価格調査を実施します。(最低入札価格提示者以外の方は、契約担当課の指示に従ってください。)。

なお、低入札価格調査報告書には、工事費内訳明細書(第4段階のレベルまで)を添付しなければなりません。工事費内訳明細書を提出されない場合その他工事費内訳明細書が無効事由に該当する場合、その入札は無効としますのでご注意ください。

低入札価格調査において、「低入札価格調査マニュアル」の「5 適正な履行確保の基準」に定める基準を満たさないときは、契約内容に適合した履行がされないおそれがあるものとして落札者としないので、ご注意ください(低入札価格調査マニュアルはホームページから入手できます。)。 - 次のいずれかに該当する入札は無効となります。

- 入札に参加する者に必要な資格を有しないものが入札したもの

- 工事費内訳書に記名がないものや工事費合計金額が入札書記載金額と異なるもの等「工事費内訳書作成要領」の無効事由に該当したもの

- 一の入札に同一の入札者又は代理人から2通以上の入札書が提出されたもの(電子と紙(紙様式の入札書を電子入札システムで添付送信されたものを含む。)の両方で提出されたものを含む。)

- 明らかに連合による入札と認められるもの

- 明らかに錯誤による入札と認められるもの

- その他入札に関する条件に違反したもの

紙入札の場合は、次のいずれかに該当する入札も無効となります。 - 入札書に記名押印がないもの

- 入札書の記入文字が明確でないもの

- 委任状を提出しない代理人が入札したもの

- 入札金額を訂正したもの

- 入札書の工事名の異なるもの

なお、次のいずれかに該当する入札は失格とします。

- 調査基準価格が設定されている案件にあっては、入札金額が総額失格基準額を下回る入札

- 最低制限価格が設定されている案件にあっては、入札金額が最低制限価格を下回る入札

- 入札回数は2回を限度とします。初度の競争入札において予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合(最低制限価格を設定した案件にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がない場合)、1回に限り再度の入札を行います。この場合、初度の入札の入札参加者(無効の入札をした者を除く。)に対し、電子入札システムにより再入札通知書を送付し、原則として開札日の翌日(広島市の休日を除く。)を再度の入札の開札日とします(初回が紙入札の場合は、ファクスにより再入札通知書を送付します。)。

再入札通知書を受けた者で、再度の入札を希望しない者は、これを辞退することができます。辞退する場合は、入札書受付期間内に電子入札システムで辞退届を提出してください。なお、入札を辞退したことによる不利益な取扱いは一切行いません。再入札の工事費内訳書は、一般競争入札参加資格確認申請書等の提出時に提出してください。 - 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、原則として、開札日の翌日に本市が設定する時間及び場所において、該当者がくじを引く方法によるくじ引を行い、競争入札参加資格の確認を行う者の順番又は落札者を決定します。万一、くじを引くべき者がくじを欠席したとき又はくじを引かないときは、入札事務に関係のない本市の職員がその者に代わってくじを引きます。

ただし、入札公告等において電子くじ対象案件とした最低制限価格が設定されている工事(単価契約によるもの等を除く。)の場合は、直ちに電子入札システムの電子くじ機能(以下「電子くじ」という。)によるくじ引により競争入札参加資格の確認を行う者の順番等を決定します(※ 電子くじによるくじ引が困難な場合は、原則として翌日に入札参加者がくじを引く方法によるくじ引を行います。)。

※ 電子くじによるくじ引の場合は、該当者が来庁する必要はありません。 - 入札書を送付した後は入札を辞退することはできません。入札後資格確認型一般競争入札以外の場合であって、入札書送付前に入札を辞退する場合は、次に掲げるところにより辞退する旨を申し出てください。

なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはありません。- 指名競争入札の場合

- ア 電子入札システムで入札に参加する者

入札書受付期間内に同システムで辞退届を提出してください。 - イ 紙入札で入札に参加する者

入札書受付期間の最終日までに所定の入札辞退届(様式はホームページから入手できます。)を入札担当課に持参、郵送(期限内必着)、メール又はファクスにより提出してください。

- ア 電子入札システムで入札に参加する者

- 随意契約の場合

見積合わせ執行前に辞退する場合は、所定の見積辞退届(様式はホームページから入手できます。)を入札担当課に持参、郵送(見積日の前日(広島市の休日を除く。)必着)、メール又はファクスにより提出してください。見積合わせ執行中に辞退する場合は、見積書の金額欄に辞退の旨を明記し、入札執行職員に直接提出してください。万一、見積時刻に間に合わない場合は、見積に参加しなかった者として扱うことがありますが、この場合であっても必ず入札担当課に電話で連絡しなければなりません。無断で見積に参加しなかった者については、指名停止措置を行うことがあります。

- 指名競争入札の場合

- 入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合は、入札書及び工事費内訳書、工事費内訳明細書又は工事費積算書を必要に応じ公正取引委員会等に提出する場合があります。

※ 電子入札システムを利用して入札に参加する場合は、入札書に工事費内訳書を添付して送付していただきますが、作成については、本市が指定したアプリケーション(マイクロソフト社のWord若しくはExcel又はアドビシステムズ社のアクロバット(PDF作成ツール))で行ってください。

添付する容量は3メガバイト(MB)以下としてください。

なお、LZH又はZIP形式に限り圧縮することを認めます。

契約の締結 (工事契約課)

1 契約書の交付

入札の結果、契約の相手方となった方には、契約書をその工事を発注する課(以下「工事担当課」といいます。)において手渡しますので、指示する日時までに(落札決定後、工事担当課の職員が指示します。)工事担当課へお越しください。

なお、落札者となった者が消費税等に係る免税事業者の場合は、契約書の請負代金額について、消費税等相当額のうち書きを行わないため、落札者は直ちに「免税事業者届出書」(様式はホームページから入手できます。)を契約担当課に提出してください。

2 契約の締結日

契約の締結日は、原則として落札決定(見積)日の2日後(広島市の休日は日数に数えません。)となります。やむを得ない事情がある場合は契約担当課にご相談ください。ただし、この場合にあっても落札決定(見積)日から5日(広島市の休日も日数に数えます。)以内に契約を締結する必要があります。なお、5日目が広島市の休日の場合は、その日以後の平日までとなります。契約の相手方となった方にはあらためて契約締結日及び請負金額をお知らせしますので、必ずご確認ください。

3 契約書を受け取る際に必要な書類

契約を締結しようとする工事の内容が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条にいう「対象建設工事」に該当するときは、設計図書等の配付資料(以下「配付資料」といいます。)の中の「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に定める事項」(以下「13条書面」といいます。)に必要事項を記入した上、落札決定日の翌日(その日が広島市の休日のときは、その日以後の平日となります。)までに、工事担当課へ提出してください。

この13条書面の内容は契約書の一部となります。

※ 「対象建設工事」及び「13条書面」の内容については、配付資料の中の『「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に定める事項等の記入方法等について」』をご覧ください。

なお、13条書面を期限までに提出されない限り契約を締結することはできません。

4 契約保証金

契約を締結する際には、契約保証金(請負代金額の10分の1以上。以下同じ。)を契約締結の日までに納付していただくことにしています。(契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないときを除きます。)

ただし、利付国債又は広島市債の提供並びに金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除します(契約保証金(現金)と保険等の併用はできません。)。

金融機関の保証、保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結(以下「保証等」といいます。)に当たっては、事前に取扱機関の審査を必要としますので必ず事前に取扱機関にご相談ください。

なお、契約締結日までに契約保証金の納付又は保証等に係る証書の提出をされない限り、契約を締結することができません。また、保証等については、破産管財人等による契約解除の場合も保証するものであることが必要です。

契約時の契約保証金について、詳しくは「契約保証金の納付について」をご覧ください。

契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないときは契約保証金を免除します。ただし、変更契約により変更後の契約金額が100万円以上となる場合には、変更契約締結の日までに、変更後の契約金額の10分の1以上の契約保証金(現金)の納付が必要となります。

変更契約に係る契約保証金について、詳しくは「変更契約に係る契約保証金の納付について」をご覧ください。

5 落札者が契約を締結できなかった場合及び契約を締結しない場合

落札者が決定した後、正当な理由なく契約締結をしなかったときは、競争入札参加資格を取り消します(3年間)。

また、契約予定金額に対する入札保証金相当額の損害賠償金(契約予定額の5パーセント)を請求します。

施工の体制 (技術管理課)

1 現場代理人・技術者の適正な配置

- 工程管理、品質管理及び安全管理等に漏れのないよう、工事の内容に応じた適切な資格及び技術力等を有し、恒常的かつ直接的な雇用関係のある現場代理人及び技術者を適正に配置してください。

なお、出向者(国土交通大臣の認定を受けた企業集団に属する親会社からの出向者を除く。)や派遣社員は現場代理人及び工事の現場に配置する技術者になれません。

契約書に定めるところに従い現場代理人及び技術者の届出をされる際は、雇用関係を確認することができる書類の写し、技術者の資格を証する書類(技術検定合格証明書の写し、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証等の写し、実務経歴書等)を添付してください。

また、現場代理人及び技術者の届出時及び工事検査時には、本人の確認ができる書類(顔写真付きの監理技術者資格者証、運転免許証等)の原本及び雇用関係の確認ができる証明書類の原本の提示をお願いします。 - 一般競争入札により契約を締結する工事の場合、当該工事の入札参加資格確認申請時に提出した配置予定技術者等調書に記載した技術者等を配置してください。なお、契約締結日までの配置予定技術者の変更は、入札公告で示した条件を満たす場合に限り認めます(総合評価落札方式を適用する一般競争入札においては、病気、退社等本市がやむを得ない理由があると認める場合でなければ提出した配置予定技術者の変更は認めません。)。

- 配置する現場代理人及び技術者は、契約締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期(広島市の承諾を得て実工事期間の始期を早めた場合は、変更後の実工事期間の始期))から引渡しの日まで配置してください。なお、技術者については、病気・退社等本市がやむを得ない理由があると認める場合以外は途中交代できません。

- 配置する技術者の恒常的な雇用関係としては、専任を要しない主任(監理)技術者の場合は、開札日の前日以前に雇用関係があること、また、専任を要する主任(監理)技術者、専任特例により兼務する主任(監理)技術者(建設業法第26条第3項第1号又は第2号に規定される主任(監理)技術者をいう。)及び同法第26条第3項第2号に規定される監理技術者の行うべき同法第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)の場合は、開札日以前に3か月以上の雇用期間があることが必要です。また、現場代理人については、契約締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期(広島市の承諾を得て実工事期間の始期を早めた場合は、変更後の実工事期間の始期))において雇用関係があることが必要です。

- 雇用関係及び本人の確認の詳細については、別添の「現場代理人、主任(監理)技術者及び監理技術者補佐の雇用関係及び本人確認について」を参照してください。

- 営業所技術者等(営業所技術者又は特定営業所技術者をいう。以下同じ。)及び経営業務の管理責任者等は、現場代理人及び請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合9,000万円)以上となる工事の主任(監理)技術者及び監理技術者補佐にはなれません。ただし、営業所技術者等について、下記10「営業所技術者等に関する主任技術者等の職務の特例」(1)に掲げる要件を満たす場合は、この限りではありません。

- 主任技術者に出向社員を充てることが例外的に認められる場合は、請け負った工事の一部を当該技術者の出向元の建設業者に下請させることはできません。

- 建設業法の規定により下請契約の額(下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が5,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)以上となる工事には、監理技術者資格者証の交付を受けている者を監理技術者として現場に配置しなければなりません。入札公告及び特記仕様書にて監理技術者補佐の配置による監理技術者の兼務の特例(以下「専任特例2号」という。)が認められている工事において、監理技術者が専任特例2号により他工事と兼務(2件まで)する場合は、それぞれの工事現場に監理技術者補佐を専任で配置しなければなりません。

- 現場代理人は原則として工事現場に常駐しなければなりません。「常駐」とは、当該工事のみを担当していることだけでなく、作業期間中、常に工事現場に滞在していることを指します。ただし、下記10「主任技術者及び現場代理人の兼務制限」に該当し、現場代理人の兼務を認められた工事については、現場代理人の「常駐」を免除されます。また、現場代理人の配置については技術者と同様の扱いとし、現場施工に着手するまでの期間や工事を全面的に一時中止している期間、工場製作のみが行われている期間等は、常駐を要しない期間とします。

- 主任技術者、現場代理人及び監理技術者については、一定の条件を満たした場合に兼務することができることとしています。詳細については、入札公告、入札説明書及び特記仕様書を確認してください。

主任技術者及び現場代理人の兼務制限

(1) 兼務の条件

主任技術者及び現場代理人の兼務の制限については次表のとおりであり、新たに配置しようとする工事と既に配置されている全ての工事が以下の条件を満たす場合に限り、兼務を認めます。

兼務件数は、下請で配置される工事も含め、最終的に配置される全ての工事(主任技術者又は現場代理人として配置されている工事を1件とします。(主任技術者と現場代理人を兼務している場合も1件とします。))の合計であり、兼務する全ての工事が表中の適用金額未満であることを要するものとします。

兼務制限一覧表

( )内の金額は、建築一式工事の場合

|

工事金額(税込) |

主 任 技 術 者 |

現 場 代 理 人 |

||

|---|---|---|---|---|

|

以上 未満 |

基 本 条 件 |

緩 和 |

基 本 条 件 |

緩 和 |

|

[設計金額] 1億円 [請負金額] 4,500万円 (9,000万円) |

兼務不可 |

災害復旧工事を含む場合は、密接な関係(※1)があり、全ての工事箇所の間隔(直線距離)が25km以内の公共工事に限り5件以下 ※その他兼務要件(※2)を満たすこと ※本市の区域内に限定しない ※単価契約の工事も兼務可(※3) |

兼務不可 |

災害復旧工事を含む場合は、密接な関係(※1)があり、全ての工事箇所の間隔(直線距離)が25km以内の公共工事に限り5件以下 ※その他兼務要件(※2)を満たすこと ※本市の区域内に限定しない ※単価契約の工事は兼務不可 |

|

密接な関係(※1)があり、相互の間隔(直線距離)が10km以内で、本市の区域内の公共工事に限り2件以下 ※その他兼務要件(※2)を満たすこと ※単価契約の工事も兼務可(※3) |

密接な関係(※1)があり、相互の間隔(直線距離)が10km以内で、本市の区域内の公共工事に限り2件以下 ※その他兼務要件(※2)を満たすこと ※単価契約の工事は兼務不可 |

|||

|

5件以下 ※公共工事以外の工事も含む ※本市の区域外の工事も含む ※単価契約の工事も兼務可 |

請負金額4,500万円未満(9,000万円未満)の災害復旧工事に係る主任技術者等は兼務件数にカウントしない ※本市の区域内に限定しない ※単価契約の工事も兼務可 |

本市の区域内の公共工事に限り5件以下 ※その他兼務要件(※2)(ア)、(エ)を満たすこと ※単価契約の工事は兼務不可 |

請負金額4,500万円未満(9,000万円未満)の災害復旧工事に係る主任技術者等は兼務件数にカウントしない ※本市の区域内に限定しない ※単価契約の工事にも適用(兼務可) |

|

- ※1 密接な関係とは、工事の対象となる工作物に一体性又は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事をいう。

- ※2 その他兼務要件

- (ア) 工事現場不在時の連絡体制が確保されていること。

- (イ) 既に契約している工事の発注者が兼務を承認し、そのことを証する書面の写しを提出できること。(本市発注工事を除く)

- (ウ) 主任技術者にあっては、兼務の申請にあたり、下請けの予定(下請代金等)を明らかにすること。

- (エ) 現場代理人にあっては、監督員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。

- ※ 対象の請負金額の( )内の金額は、建築一式工事の場合を示す。

- ※ 兼務件数は、元請に限らず下請で配置されている工事も含む。

【災害復旧工事の対象】

災害復旧事業(国庫補助事業に限定せず、類する単独事業も含む。)による工事(緊急工事等施行依頼書による工事も含む。)

<対象事業の例示>

- ア 公共土木施設の災害復旧事業(改良復旧を含む。)

- イ 公立学校施設の災害復旧事業

- ウ 公営住宅等の災害復旧事業

- エ 堆積土砂の排除事業

- オ 農地、農業用施設、林道の災害復旧事業(改良復旧を含む。)

(2) 兼務を希望する場合の手続(請負代金額が100万円未満の工事を除く。)

工事担当課が提出された書類を確認・受理することで兼務は可能となります。

ア 提出書類

様式「兼務ー1」を次の事項に従い記載等をしたうえで、当該主任技術者、現場代理人を新たに配置することを希望している工事の工事担当課に提出してください。

- 一般競争入札にあっては新たに配置しようとする工事の主任技術者、指名競争入札にあっては新たに設置しようとする工事の主任技術者又は現場代理人について、既に配置されている工事がある場合に提出が必要となります。

- 該当する者が兼務する全ての工事を記載してください。(兼務件数にカウントしない災害復旧工事についても記載してください。)

- 兼務する全ての工事(様式「兼務-1」に記載の全ての工事)のうち、1件でも請負金額が4,500万円以上(建築一式工事にあっては9,000万円以上)の工事がある場合には、発注者が異なる工事(発注者が本市でない工事)について、発注者が兼務を承認し、そのことを証する書面(様式「兼務-3」)の写しを添付してください。なお、発注者が異なる工事に下請けで配置されている場合は、発注者の承認は不要です。

イ 提出期限

|

主任技術者 |

現場代理人 |

|

|---|---|---|

| 一般競争入札 | 原則、開札日(積算疑義申立に係る手続を試行する対象工事にあっては一般競争入札参加資格確認申請書の提出を求める旨の通知をする日)の翌々日(広島市の休日を除く。)の午後5時まで。 | 契約の締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期(広島市の承諾を得て実工事期間の始期を早めた場合は、変更後の実工事期間の始期))から7日以内。「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて提出してください。 |

|

指名競争入札 随意契約 |

契約の締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期(広島市の承諾を得て実工事期間の始期を早めた場合は、変更後の実工事期間の始期))から7日以内。「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて提出してください。 | 契約の締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期(広島市の承諾を得て実工事期間の始期を早めた場合は、変更後の実工事期間の始期))から7日以内。「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて提出してください。 |

ウ 様式の入手方法

様式については、広島市ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)総合トップページの「事業者向け情報」→「都市整備」→「公共事業の情報化と技術管理」→「公共事業の情報化と技術管理(技術管理課)」→「請負工事書式集」→に掲載しています。

- 様式(兼務-1) 「主任技術者・現場代理人の兼務について」

- 様式(兼務-3) 「主任技術者・現場代理人の兼務について(申請)」

監理技術者補佐の配置による監理技術者の兼務の特例(専任特例2号)

専任義務がある監理技術者についても、建設業法第26条第3項第2号に定める監理技術者においては、当該監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)をそれぞれの工事現場に専任で置くときは、元請に限り2件(民間工事を含む)まで兼務することができます。この場合の本市の取扱いについては次のとおりです。

なお、本市発注の工事のうち、専任特例2号による兼務が可能な工事については、特記仕様書に兼務可能であることを明記しています。

(1) 専任特例2号による兼務の取扱い

ア 兼務対象工事

設計金額(税込)※が3億円未満の工事を対象とします。ただし、営繕工事(建物の新築や改修に伴う設備工事を含む)にあっては、2億円未満を対象とします。※発注者が本市でない工事については、「設計金額(税込)」を「請負金額(税込)」と読み替える。

イ 兼務対象工事の要件

- 監理技術者が専任特例2号により兼務できる範囲は、工事相互の間隔(直線距離)が10km以内であること(本市の区域内に限定しない)が必要です。

- 単価契約の工事同士は兼務できません。

ウ 兼務する場合の体制

- 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければなりません。

- 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であることが必要です。

- 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにしてください。

(2) 監理技術者補佐になり得る者の要件

監理技術者補佐は、次のいずれかに該当する者としてください。

ア 建設業法施行令第29条第1号に掲げる者

建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者(主任技術者の資格を有する者)のうち、建設工事の種類に応じ、以下のいずれかに該当する者

- 1級の第1次検定に合格した者(1級技士補、令和3年4月1日施行)

- 建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(ロは指定建設業を除く)

イ 建設業法施行令第29条第2号に掲げる者

国土交通大臣が建設業法施行令第29条第1号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

なお、監理技術者補佐は、受注者又は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者としてください。その際、恒常的な雇用関係は、工事契約途中から監理技術者補佐を置く場合であっても、開札日前3か月以上であることが必要です。また、監理技術者補佐は、真にやむを得ない場合を除き変更できません(監理技術者の兼務を止め、監理技術者補佐を解除する場合を除く。)。

(3) 兼務を希望する場合の手続き

ア 一般競争入札の場合

(ア)提出書類

- 配置予定技術者調書(様式3-1)専任特例2号による兼務を希望する監理技術者に係る配置予定技術者調書(様式3-1)に、添付資料(当該監理技術者を既に配置している工事の確認資料として工事実績情報システム(CORINS)登録内容の写し)を添付したうえで、当該監理技術者を新たに配置することを希望している工事の工事担当課に提出してください。既に配置している工事のCORINS登録内容の写しが添付できない場合は、契約書の写し等の工事名、施工場所、契約金額(税込)及び工事の概要(営繕工事に該当するか)が分かる書類を添付してください。

併せて、監理技術者補佐に係る配置予定技術者調書(様式3-1)を提出してください。 - 監理技術者補佐設置届(様式4-2)

当該監理技術者を既に配置している工事が本市発注工事である場合は、既に配置している工事の工事担当課に監理技術者補佐設置届(様式4-2)を提出してください。

なお、当該監理技術者を新たに配置することを希望している工事については、契約を締結した場合に、「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて監理技術者補佐設置届(様式4-2)を提出してください。

(イ)提出期限

- 配置予定技術者調書(様式3-1)

一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限まで(開札日(積算疑義申立に係る手続を試行する対象工事にあっては一般競争入札参加資格確認申請書の提出を求める旨の通知をする日)の翌日の正午まで(広島市の休日を除く。)。また、くじ引きの場合はくじ引きを行った日の翌日の正午まで)に、工事担当課に提出してください。 - 監理技術者補佐設置届(様式4-2)当該監理技術者を既に配置している工事については、開札日(積算疑義申立に係る手続を試行する対象工事にあっては一般競争入札参加資格確認申請書の提出を求める旨の通知をする日)の翌々日(広島市の休日を除く。)までに、当該工事の担当課に提出してください。

また、当該監理技術者を新たに配置することを希望している工事については、契約締結日(工事着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期)から7日以内に、「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて当該工事の担当課に提出してください。

イ 指名競争入札、随意契約の場合

(ア)提出書類

- 監理技術者補佐設置届(様式4-2)

ア(ア)に記載のとおり。

(イ)提出期限

- 監理技術者補佐設置届(様式4-2)

監理技術者を既に配置している工事の工事担当課へ監理技術者補佐設置届(様式4-2)を提出したうえで、監理技術者を新たに配置することを希望している工事の工事担当課に契約締結日(工事着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期)から7日以内に、「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて提出してください。

情報通信技術の活用等による主任技術者等の兼務の特例(専任特例1号)

専任配置が必要な主任技術者又は監理技術者(以下、主任技術者等という。)について、建設業法第26条第3項第1号に定める要件を満たす場合は、下請で配置される工事も含め、2現場まで兼務することができます。この場合の本市の取扱いについては次のとおりです。

(1) 専任特例1号による兼務の条件

上記「主任技術者及び現場代理人の兼務制限」又は「監理技術者補佐の配置による監理技術者の兼務の特例(専任特例2号)」を活用しない工事現場の主任技術者等が、以下の全ての要件を満たすことが必要です。なお、下請業者が配置する主任技術者にも適用します。

ア 各建設工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること。

イ 工事現場間の距離が、同一の主任技術者等が一日の勤務時間内に巡回可能で、当該現場と他の工事現場との移動時間が概ね2時間以内であること。

ウ 当該建設業者が注文者となった下請け契約から数えて、下請次数が3次以内であること。

エ 主任技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下、「連絡員」という。)を各現場に配置していること。(土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者であること。)

オ CCUS等情報通信技術により、主任技術者等が遠隔から工事現場の施工体制を確認できる措置を講じていること。

カ 人員の配置を示す計画書を作成し、各現場に備え置き、帳簿の保存期間と同期間、営業所で保存すること。

キ 現場状況を確認するための情報通信機器(遠隔の現場との必要な情報のやり取りを確実に実施できるもの。一般的なスマートフォンやタブレット端末、WEB会議システムで構わない。)が設置され、通信可能な環境が確保されていること。

ク 工事現場の数が2を超えないこと。なお、「専任特例1号を活用した工事現場」と「専任を要しない工事現場」を同一の主任技術者等が兼務できるが、専任を要しない工事現場についてもア~キの要件を満たし、かつ全ての工事現場の数が2を超えてはならない。

(2) 兼務における留意事項

- 主任技術者の兼務する工事が、上記「主任技術者及び現場代理人の兼務制限」に示す兼務の条件を満たす場合は、専任特例1号では取扱いません。上記項目(2)に示す主任技術者の兼務に係る事務手続を行ってください。

- 専任特例1号を活用した主任技術者等が、専任特例2号を活用することはできません。

- 専任特例1号を活用した主任技術者等が、現場代理人を兼務することはできません。

(3) 兼務を希望する場合の手続

ア 一般競争入札の場合

(ア) 提出書類

(a) 主任技術者等の専任特例1号による兼務について(兼務-4)

次の事項に従い記載等をしたうえで、当該主任技術者等を新たに配置することを希望している工事の工事担当課に提出してください。

- 該当する者が兼務する全ての工事を記載してください。

- 兼務する全ての工事のうち、発注者が異なる工事(発注者が本市でない工事)がある場合、発注者が兼務を承認し、そのことを証する書面(様式「兼務-5」)の写しを添付してください。なお、発注者が異なる工事に下請けで配置されている場合は、発注者の承認は不要です。

(b) 人員の配置を示す計画書(兼務-6)

当該主任技術者等を新たに配置することを希望している工事については、契約を締結した場合に、「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて人員の配置を示す計画書(兼務-6)を提出してください。

なお、当該主任技術者等を既に配置している工事が本市発注工事である場合は、既に配置している工事の工事担当課に人員の配置を示す計画書(兼務-6)を提出してください。

(イ) 提出期限

(a) 主任技術者等の専任特例1号による兼務について(兼務-4)

原則、開札日(積算疑義申立に係る手続を試行する対象工事にあっては一般競争入札参加資格確認申請書の提出を求める旨の通知をする日)の翌々日(広島市の休日を除く。)の午後5時までに、工事担当課に提出してください。

(b) 人員の配置を示す計画書(兼務-6)

主任技術者等を既に配置している工事の工事担当課に提出したうえで、主任技術者等を新たに配置することを希望している工事の工事担当課に契約締結日(工事着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期)から7日以内に、「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて提出してください。

イ 指名競争入札、随意契約の場合

(ア) 提出書類

(a) 主任技術者等の専任特例1号による兼務について(兼務-4)

ア(ア)(a)に記載のとおり。

(b) 人員の配置を示す計画書(兼務-6)

ア(ア)(b)に記載のとおり。

(イ) 提出期限

(a) 主任技術者等の専任特例1号による兼務について(兼務-4)

原則、契約締結日(工事着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期)から7日以内に、「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて提出してください。

(b) 人員の配置を示す計画書(兼務-6)

ア(イ)(b)に記載のとおり。

営業所技術者等に関する主任技術者等の職務の特例

営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することが求められる営業所技術者等(特定営業所技術者又は営業所技術者をいう。以下同じ。)について、建設業法第26条の5に定める要件を満たす場合は、特例として工事の主任技術者等の職務を兼ねることができます。この場合の本市の取扱いについては次のとおりです。

(1) 主任技術者等として配置できる工事の要件

以下の各建設工事について要件を満たす場合、特定営業所技術者は主任技術者又は監理技術者の職務を、営業所技術者は主任技術者の職務を兼ねることができます。ただし、専任特例を活用する場合を除きます。

ア 請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の工事

以下の(a)~(d)を全て満たすこと。

- (a)営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること。

- (b) 兼ねる工事現場の数が1以下であること。

- (c) 上記「情報通信技術の活用等による主任技術者等の兼務の特例(専任特例1号)」(1)ア~キの全てを満たしていること。なお、同(1)イについて、「工事現場間」とあるのは、「営業所から当該工事現場」と読み替える。

- (d) 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

イ 請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満の工事(営業所と工事現場が近接している場合)

以下の(a)~(d)を全て満たすこと。

- (a)営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること。

- (b) 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。

- (c) 当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。

- (d) 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

ウ 請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満の工事(営業所と工事現場が近接していない場合)

アの要件を全て満たすこと。

(2) 特例における留意事項

営業所技術者等が、工事の現場代理人を兼ねることはできません。

(3) 特例による配置を希望する場合の手続

ア 提出書類

(1)ア又はウに該当する工事において、契約を締結した場合に、「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて人員の配置を示す計画書(兼務-6)を提出してください。

イ 提出期限

契約締結日(工事着手日選択期間を設定した工事にあっては実工事期間の始期)から7日以内に、「現場代理人・主任(監理)技術者届」と合わせて提出してください。

様式の入手方法

主任技術者、現場代理人及び監理技術者の兼務又は営業所技術者等の特例に係る様式については、広島市ホームページトップページの「事業者向け情報」→「都市整備」→「公共事業の情報化と技術管理」→「請負工事様式集」→「広島市請負工事様式集」に掲載しています。

- 様式 兼務-1 「主任技術者・現場代理人の兼務について」

- 様式 兼務-3 「主任技術者・現場代理人の兼務について(申請)」

- 様式 兼務-4 「主任技術者等の専任特例1号による兼務について」

- 様式 兼務-5 「主任技術者等の専任特例1号による兼務について(申請)」

- 様式 兼務-6 「人員の配置を示す計画書」

- 建設業法に違反する事実がある場合は指名停止措置等を行うことがあります。

2 適正な下請契約等

1 一括下請負の禁止

一括下請負は、中間においては不合理な利潤がとられ、ひいては工事の質の低下、下請労働者の労働条件の悪化を招くおそれがあること、実際の建設工事施工上の責任の所在を不明確にすること、発注者の信頼に反するものであること等、種々の弊害を有しますので、公共工事においては全面的に禁止されています。

また、下請負人が直接施工する部分がないまま更に再下請させるような不必要な重層下請は、同様に種々の弊害を有するので、避けるよう下請負人を指導しなければなりません。

これらに違反する事実がある場合は、元請負業者だけでなく、下請負業者についても指名停止措置を行います。

2 適正な評価に基づく下請負人の選定

下請負人の選定にあたっては、その工事の施工に関し建設業法の規定を満たす者であることはもとより、次の事項等を的確に評価し、優良な者を選定してください。

- 施工能力

- 経営管理能力

- 雇用管理及び労働安全衛生管理の状況

- 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「社会保険等」という。)の加入状況

- 関係企業との取引の状況

なお、広島市建設工事競争入札取扱要綱第43条第1項各号に掲げる者が、下請契約等において、その相手方として選定されることがないよう、必要な措置を講じなければなりませんので注意してください。

(相手方として選定できない者の例示)

- 建設業法上の営業停止等の処分を受けた者でその期間を経過しないもの

- 本市の競争入札参加資格の取消しを受けた者で本市の競争入札等に参加することができない期間を経過しないもの

- 本市の競争入札参加資格者で、指名停止の措置を受け、当該指名停止の期間を経過しないもの

- 社会保険等の届出の義務を履行していない建設業者(令和2年3月31日以前に入札公告等を行ったものについては、受注者が直接締結する下請契約に係る下請負人(1次下請負人)に限る。)

- 共同企業体で工事を受注した場合にあっては、当該共同企業体の構成員

- 国土交通大臣の認定を受けた企業集団に属する親会社からの出向社員を例外的に配置する工事における親会社、連結子会社及び親会社の非連結子会社

また、本市の指名競争入札工事(平成30年7月豪雨災害に係る本復旧工事を除く。)においては、当該工事の入札参加者(共同企業体の構成員や入札を辞退した者も含みます。)を下請負人として選定することは、好ましくないと判断しており認めていません。ただし、特殊な技術を要する等の事情がある場合は、あらかじめ工事担当課と協議した上で適切に行ってください。

3 下請発注における市内本店業者の活用の促進

本市では、設計金額が1億円以上6億円未満の工事について、下請発注(2次以降の下請発注を含む。以下同じ。)する場合には、原則として本市の区域内に建設業法に基づく主たる営業所を有している者(建設業法第3条第1項ただし書に該当する広島市内の建設業者を含む。以下「市内本店業者」という。)への発注を義務付けています。ただし、プラント工事等の高度又は特殊な技術を要する工事等のため、市内本店業者へ下請発注できない場合を除きます。

さらに、建築一式工事では、技能労働者の不足が主たる原因となって入札不調が頻発していることから、入札不調の対策として、技能労働者が広く求められることができるよう、設計金額が1億円以上6億円未満の工事を対象として実施している市内本店業者への下請発注の義務化を当分の間、「建築一式工事」に限って解除します。

下請発注予定のうちプラント工事等の高度又は特殊な技術を要する工事等の事情がある場合に、市内本店業者でない者に下請発注を行う予定の者は、「市内本店業者を下請業者とすることができない理由書」を提出してください(警備業、測量業、運送業等は対象外とします。さらに、「建築一式工事」に限っては、市内本店業者への下請発注の義務化を当分の間、解除するため提出の必要はありません。)。

正当な理由なく下請契約を市外本店業者と行った場合は、工事検査成績評定において減点を行うものとし、指名停止等の措置を行うこともあるので注意してください。

正当な理由として認めない事例

施工可能な市内本店業者がいるにもかかわらず、

- 安価という理由で

- 協力(系列)会社という理由で

- 永年にわたり取引があるという理由で

↓

市外本店業者と下請契約を行うこと

なお、設計金額が1億円以上6億円未満の工事以外の工事においても、市内本店業者への下請発注に努めてください。

4 資材の購入

工事の施工における資材の購入にあたっては、できるだけ地元中小企業者への発注することに努めてください。また、後記「4 本市発注工事からの暴力団等の排除」に留意してください。

3 安全管理の徹底

1 安全管理の徹底

契約の履行は受注者の自主施工が原則であり、安全管理、現場管理を含め施工方法等は受注者がその責任において行うこととされています。特に安全管理については、労働安全衛生法、安全施工技術指針等関係法令等の遵守はもとより、「工事中における安全の確保を全てに優先する」という考えの下、次の事項を徹底し、事故の未然防止に万全を期さなければなりません。

- 工事の内容に応じた危険箇所及び作業の把握と具体的な事故防止策の作成及び施工計画書への記載

- 始業時、作業中及び終業時の安全点検の励行

- 現場従事者(元請・下請)全員への安全教育、前記(1)及び(2)の徹底

その他、安全目標の看板を掲げるなど現場作業員や周辺住民に事故防止の取組みを周知し、安全意識の高揚を図ることにも務めてください。

2 事故発生時の報告

万一、事故が発生した場合には、どんな些細な事故であっても直ちに本市監督職員に報告するとともに、そのつど指定する期日までに工事事故報告書(様式は広島市ホームページ「公共工事の情報化と技術管理」から入手できます。)を本市へ提出しなければなりません。また、本市への報告とともに労働関係法令に基づく関係機関への報告等についても適切に行わなければなりません。

なお、本市に報告することなく後日、事故が判明した場合には、指名停止措置を行うことがありますので、注意してください。

4 本市発注工事からの暴力団等の排除

本市発注工事の施工に関する下請契約等及び資材、原材料等の売買その他の契約において、次に掲げる者をその相手方又は代理若しくは媒介をする者とすることがないよう、必要な措置を講じなければなりません。

- 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第1項に規定する暴力団

- 同条第2項第1号に規定する暴力団員

- 同条第3項に規定する暴力団経営支配法人等又は同条4項に規定する被公表者経営支配法人等

- 同条第5項に規定する暴力団関係者

- 広島県公安委員会が暴力団への利益供与等を行った者等として公表している者(広島県警察本部のHPにて公表)

なお、本市発注工事につき、次のいずれかに該当する場合には、本市発注工事に係る契約を解除し、指名停止措置を行うことがあります。

- 本市発注工事の施工のための下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約を締結するに際し、事業者又はその役員等が暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等、被公表者経営支配法人等又は暴力団関係者(以下「暴力団など」という。)であると知りながら、当該事業者をこれらの契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者として定めたとき。

- 受注者が締結した本市発注工事の施工のための下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の相手方又はその役員等が暴力団などであるとことが判明し((1)に規定する場合に該当するときを除く。)、本市が受注者に対し、当該契約を解除するよう求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき

上記の解除等を避けるための方策として、工事を施工するための下請契約等及び資材、原材料等の売買その他の契約を締結するに当たっては、相手方又は代理若しくは媒介する者(その役員等を含む。)が暴力団などでないことを確認するとともに、書面により締結する場合には、暴力団などに該当するものであることが判明した場合には、当該契約の申込者は催告することなく当該契約を解除することができる旨を内容とする特約を契約書その他の書面に定めること等が考えられます。本市が指名停止を行っている者その他下請契約等の当事者としてはとならない者(広島市建設工事競争入札取扱要綱第43条第1項各号に列記)についても、同様です。

詳しくは、広島市建設工事競争入札取扱要綱第43条及び広島市建設工事請負契約約款の規定をご覧ください。

5 暴力団等から不当な介入を受けた場合の届出

工事の施工に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに本市に報告するとともに、所轄警察署に届け出ること。報告又は届出がない場合は指名停止措置を行うことがあります。

6 技能労働者の処遇改善の促進

1 社会保険等の未加入対策について

建設産業においては、長引く建設投資の減少に伴うダンピング受注の激化と下請へのしわ寄せによって技能労働者の賃金が低下し、また、法令上の義務があるにもかかわらず社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)最低限の福利厚生を確保していない企業が存在し、これらが原因となって近年、若年入職者が減少し、経験の積み重ねによって磨かれる技能を熟練者から若者へと承継することが困難となっています。

その結果、建設現場の担い手不足が顕在化し、入札不調が頻発している状況にあります。

このため、本市では技能労働者の処遇改善を促進し、労働者が安心して働くために、「社会保険等への加入及び保険料の完納」を個々の工事の競争入札における参加条件として定めています。

また、令和2年4月1日以降に入札公告等を行うものからは、全ての下請契約において社会保険等未加入の建設業者と契約締結をすることを原則禁止しています(加入義務が無い場合を除きます。)。

さらに、予定価格には、法定福利費が含まれているため、元請負人から下請負人に対して社会保険等の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、令和3年4月1日以降に契約締結を行うものからは、受注者に対し、法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を義務付けています。このため、下請契約を締結する場合には、法定福利費を内訳明示した見積書の提出を求め、下請代金に適切に反映するよう努めてください。

2 適正賃金の支払いについて

建設業者は、建設労働者の雇用・労働条件の改善等を図るため、安定的な雇用関係の確立や建設労働者の収入の安定等を図りつつ、労働条件等を明示した雇用に関する文書(雇入通知書)を交付する等、雇用・労働条件の改善、安全・衛生の確保、福祉の充実、福利厚生施設の整備、技術・技能の向上及び適正な雇用管理等の事項について必要な措置を講じなければなりません。

また、受注者は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律及び労働安全衛生法の規定を守り、労働者災害補償保険法に係る保険料の適正な納付及び適正な工程管理の実施等の処置を取るとともに、その建設工事の全ての下請負人が行わなければならない事項について、指導、助言その他の援助を行わなければなりません。

なお、公共工事の労務費については、二省(国土交通省、農林水産省)協定単価である「公共工事設計労務単価」に基づく労務単価により積算していますので、この点に十分留意し、適正な賃金を支払われるよう配慮してください。

公共工事設計労務単価は、所定労働時間内8時間当たりの労務単価として設定したものであって、所定時間外の労働に対する割増賃金や現場管理費(法定福利費の事業主負担額等)、一般管理費等の諸経費は含まれておりません。

令和7年度公共工事設計労務単価抜粋(国土交通省、農林水産省)

(令和7年3月1日以降適用)

主要職種・基準額(円)

- 特殊作業員 25,100

- 普通作業員 21,900

- 軽作業員 16,600

- とび工 26,400

- 電工 24,700

- 鉄筋工 26,000

- 鉄骨工 25,400

- 塗装工 25,400

- 運転手(特殊) 25,200

- 運転手(一般) 22,100

- 設備機械工 27,700

- 型枠工 26,300

- 大工 25,500

- 左官 24,500

- 配管工 23,600

- 防水工 27,300

- 内装工 26,600

- 交通誘導警備員A 18,500

- 交通誘導警備員B 15,700

- ダクト工 22,800

- 保温工 23,800

(所定労働時間内8時間当たりの単価)

注:上表は主要職種であり、その他の労務単価は技術管理課カウンター及び広島市ホームページで閲覧することができます。

3 建設業退職金共済制度の適正な運用

建設業退職金共済(建退共)制度は、建設労働者が事業主を変わっても、そのさきざきの事業主から共済証紙の貼付又は退職金ポイントの充当を受けることにより、建設業で働いた日数の通算により退職金を受けることができるもので、建設労働者の福祉の増進等を目的とする法律(中小企業退職金共済法)に基づく制度です。

本市が発注する建設工事においては、共済証紙又は退職金ポイントの購入費を現場管理費として建設工事費の中に積算し、この制度の普及徹底に努めております。また、公共工事の入札に参加するための経営事項審査においても「建退共制度への加入の有無」が審査対象として加点評価されております。

この制度による建設労働者の福祉の増進等を効果的に図るためには、事業主の制度への加入及び共済証紙の貼付又は退職金ポイントの充当など事務の適正な処理の徹底が何よりも重要となるため、その趣旨をご理解いただき、制度への加入及び下請負人への加入勧奨について協力をお願いします。

(問い合わせ先)

独立行政法人 勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部広島県支部

所在地:〒730-0013 広島市中区八丁堀11番28号 朝日広告ビル5階

電話:082-221-0138

7 電子納品の取組について

全ての工事で「電子納品の義務付け」を基本としています。

電子納品の取扱い等については、特記仕様書により、よく確認してください。

8 広島製産品の使用実績に応じた加点評価の実施について

平成22年1月1日以降に完成する工事を対象として、広島製産品の使用実績に応じ、工事検査成績評定点の加点をしています。(詳細はホームページを参照してください。)

9 「週休2日工事」等の普及・拡大の取組について

令和6年4月から建設業も労働基準法(時間外労働上限規制)が適用され、担い手確保に向け休暇が取れる環境とするなど、魅力ある働き方への改革が急務となっていることから、原則、土曜日・日曜日において現場閉所とする「週休2日工事」あるいは技術者及び技能労働者が交替しながら週休2日を取得する「週休2日交替制工事」の試行に取り組んでいます。(詳細はホームページを参照してください。)

平成30年7月豪雨災害に伴う緩和措置(技術管理課)

1 技術者の途中交代について

平成30年7月豪雨に伴い、工事中止又は工事内容の変更等が発生したことにより、技術者の継続配置が困難となった場合は、病気・退社等と同様にやむを得ない事由とし、現場代理人・技術者の途中交代を認めることとします。

- ※災害復旧工事・災害復旧工事以外の工事のいずれも対象とします。

- ※総合評価落札方式により発注した案件についても同様の扱いとします。

2 市外本店業者を下請業者とする場合の取扱いについて

下請発注を市内本店業者に義務付けている工事(設計金額が1億円以上6億円未満の工事(建築一式工事を除く。))において、市内本店業者でない者に下請発注を行う予定の者には、「市内本店業者を下請業者とすることができない理由書」の提出を求めていますが、平成30年7月豪雨災害に伴う災害復旧工事においては、理由書の提出を求めないものとします。

随意契約の場合 (工事契約課)(設計金額100万円以上予定価格400万円以下の見積合わせ)

予定価格が400万円を超えないもの(一部を除く。)は随意契約(見積合わせ)となります。随意契約の場合も上記「入札への参加」から「平成30年7月豪雨災害に伴う緩和措置」までの取扱いに準じますが、特に留意していただきたいことは次のとおりです。

- 見積合わせは見積書(所定の様式)を提出していただくことにより行います。なお、提出の際には、本人確認のため、身分のわかるものの提示を求めますので、名刺、免許証等を用意してください。また、代理人により参加する場合には、本人確認に加え、委任状の提出を求めています。

- 工事費内訳書は入札の場合に準じて作成し、必ず見積書提出(見積合わせ)時に提出していただきます。なお、最低制限価格は設定しません。(予定価格は事後公表します。)

- 予定価格の制限の範囲内の価格の見積書の提出がない場合、1回に限り、原則として見積日の翌日(広島市の休日を除く。)に再度の見積合わせを行います。

再度の見積合わせを希望しない者は、これを辞退することができます。辞退する場合は、見積合わせ辞退届を提出してください。なお、見積合わせを辞退したことによる不利益な取り扱いは一切行いません。 - 資料配布の際に、「資本的関係・人的関係調書」と主任(監理)技術者の配置に係る「確約書」を提出する必要があります。(様式はホームページから入手できます。)

なお、これらの書類を提出できない者は、見積合わせに参加することはできません。 - 現場代理人・技術者の配置については、指名競争入札に準じるものとします。

その他(工事契約課)

1 建設業の許可の更新

建設業の許可の有効期間は5年です。許可の更新をしたときはすみやかに業者登録受付システムを利用して変更届を契約部へ提出してください。

2 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書

広島市が発注する建設工事を請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けていなければなりません。経営事項審査は国土交通大臣又は都道府県知事が行い、その結果は経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(以下「経営規模等評価結果通知書等」という。)により通知されます。

経営事項審査の有効期間は、経営規模等評価結果通知書等に記載している審査基準日から1年7か月です。有効な経営事項審査を受けているかどうかを確認できない場合は、入札・見積合わせに参加することができないため、毎年の決算終了後できるだけ速やかに受審し経営規模等評価結果通知書等の写しを工事契約課へ郵送又は持参により提出してください。

- ※ 契約に関するページは、上記アドレスのトップページから

「事業者向け情報」→「入札・契約情報」 - ※ 「公共工事の情報化と技術管理(技術管理課)」は、上記アドレスのトップページから

「事業者向け情報」→「都市整備」→「公共事業の情報化と技術管理」

ダウンロード

関連情報

お問合わせ

「施工の体制」「平成30年7月豪雨災害に伴う緩和措置」については、

広島市都市整備局技術管理課

電話082-504-2282(直)

e-mail;[email protected]

上記以外については、

広島市財政局契約部工事契約課

電話082-504-2280(直)

e-mail;[email protected]

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

財政局契約部 工事契約課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(15階)

電話:082-504-2280(代表) ファクス:082-504-2612

[email protected]