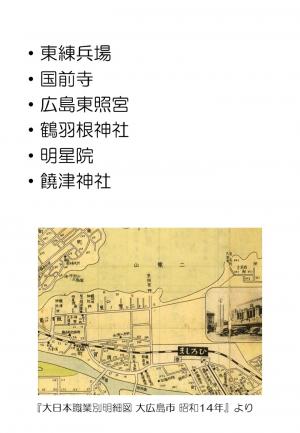

Web展示会「絵はがきからたどる広島あの頃 市街南東部」 東練兵場・国前寺・広島東照宮・鶴羽根神社・明星院・饒津神社

東練兵場(れんぺいじょう)(東区二葉の里・光町)

01 広島市街全景

大正期発行

広島市街全景

左から

-

01 広島市街全景1 (JPEG 719.0KB)

-

01 広島市街全景2 (JPEG 738.7KB)

-

01 広島市街全景3 (JPEG 715.0KB)

-

01 広島市街全景4 (JPEG 748.4KB)

東練兵場(れんぺいじょう)は、明治23年(1890年)、広島市内東部の二葉山の麓の尾長・大須賀両村内の21万6690余坪を買収して設置された。

広島には、明治8年に鎮台練兵場(明治23年、西練兵場に改称。現中区基町)が設けられており、東西の練兵場では、召集された兵士の訓練や演習等が行われた。また兵器献納式等のイベントにも使用された。

これは大正10年(1921年)頃、二葉山の頂上から南方を撮影した4枚組パノラマ写真の絵葉書。左の2枚には東練兵場(れんぺいじょう)が写っている。

02 東練兵場での騎馬練習 【写真】

東練兵場(れんぺいじょう)では、すぐ近くの騎兵連隊の演習や旧制中学の生徒の演習なども行なわれていた。

03 東練兵場での演習風景

大正9年(1920年) 大手町高橋

広島県立広島中学校の生徒が東練兵場(れんぺいじょう)で行った演習の記念絵葉書。これは模擬戦闘の様子を撮影したもの。

04 東練兵場に並ぶ陸軍九一式戦闘機 【写真】

昭和10年(1935年)6月24日 渡辺襄撮影

東練兵場(れんぺいじょう)に並ぶ陸軍九一式戦闘機を撮影した写真。

05 東練兵場にて ハイキングの親子 【写真】

昭和12年(1937年)5月30日 渡辺襄撮影

演習が行われないときは、東練兵場(れんぺいじょう)の中を歩くことができた。写真中央左側には国前寺(こくぜんじ)の山門や建物が見える。

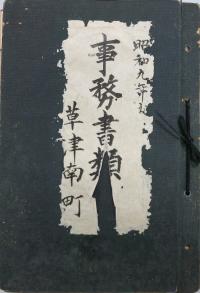

06 昭和9年起 事務書類 草津南町

草津南町総代が保管していた、昭和9年(1934年)の事務書類の綴。

広島市では、明治維新後も近世以来の制度である町総代(町世話役)が町ごとに選ばれ、町内の自治を担っていた。市は町総代を市からの通知の周知等に利用しており、この簿冊には、市からの通知や住民への連絡事項がつづられている(昭和15年の内務省からの訓令により、同16年4月から町内会、隣組がその役割を担った)。

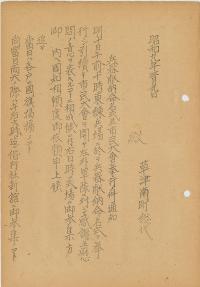

06-1 兵器献納命名式並市民大会挙行ノ件通知

昭和9年(1914年)3月8日付けで広島市役所から各町総代に送付された通知。3月10日に東練兵場(れんぺいじょう)で開催される兵器献納命名式と市民大会の開催を知らせるもの。当日は各戸で国旗を掲揚すること、雨天の場合は別の場所で開催することなどが記されている。

国民が軍事費のために献金する動きは、日清戦争(明治27~28年(1894~1895年))の頃からあったが、昭和に入って本格化し、献金により軍用機などの兵器を献納し、その命名式が各地で大々的に行われるようになった。

このときの兵器献納命名式では、当時の第五師管下の3県(広島県、山口県の大部分、島根県西部)の有志からの献金により装甲自動車が献納され、「愛国二十四(五師)号」と命名された。

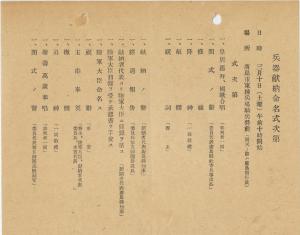

06-2 兵器献納命名式次第

昭和9年(1934年)3月10日、東練兵場騎兵営前で開催された兵器献納命名式の式次第。参列者一同による皇居遥拝、国歌斉唱から閉式までの流れが記されている。命名式では献納者代表として広島県知事が献納の辞を述べ、委員長である第五師団参謀長が経過報告を行い、陸軍大臣名で命名が行われた。

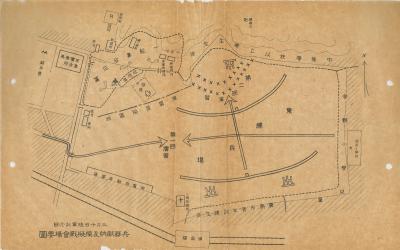

06-3 兵器献納及模擬戦会場要図

昭和9年(1934年)3月10日の陸軍記念日に開催された兵器献納命名式では、模擬戦も行われた。

会場要図には、献納された装甲自動車の配置や献納命名式会場内の一般客の集合位置、練兵場(れんぺいじょう)外周の中等学校以上学生生徒、小学児童、広島市青年訓練生徒のそれぞれの参観場所が示されており、幅広い層の広島市民が参観に訪れていたことが分かる。また、この日に行われた模擬戦の布陣も書き込まれており、その様子を伺い知ることができる。

国前寺(こくぜんじ)(東区山根町)

07 自昌山国前寺

(大正13年(1924年) 広島市編・発行『広島市史 社寺誌』より)

日蓮宗の寺院。元は暁忍寺(ぎょうにんじ)。明暦2年(1656年)、2代藩主浅野光晟(みつあきら)とその正室自昌院(加賀藩主前田利常三女)が浅野家菩提所と定め、寺領200石を与え、殿堂・楼門等を修造、国前寺と改号した。しかし、幕府が伝道を禁じていた不受不施派(ふじゅふせは)に属していたことから、元禄5年(1692年)、菩提所とすることを廃され、寺領も召し上げられ衰退した。

明治以降も、本堂・後堂・客寮・仁王門等は残っていたが、門前にあった寺領の多くは東練兵場(れんぺいじょう)の一部となった。

被爆により瓦がずれ建物が傾くなどの被害があったが、昭和63年(1988年)に庫裏(くり)の保存工事が始まるまで、大がかりな修復は行われなかった。

現在、寛文(かんぶん)11年(1671年)に建立された本堂と庫裏は国の重要文化財に、天保年間に再建された「山門(仁王門)と参道を構成する境内」は広島市の重要有形文化財に指定されている。

写真は山門(仁王門)と参道を中心に全景を撮影したもの。

広島東照宮(東区二葉の里)

08 広島東照宮

大正12年(1923年)発行

2代藩主浅野光晟(みつあきら)が正保3年(1646年)、広島市内東北にある尾長山の南麓に造営した神社。徳川家康を祀る。翌4年に完成し、慶安元年(1648年)、江戸から御神体を迎え遷宮式が行われた。以後毎年祭礼が行われたが、特に家康没後50年に当たる寛文(かんぶん)6年(1666年)の祭礼は盛大で、城下西部の広瀬御旅所への神輿渡御(みこしとぎょ)が行われた。廃藩置県後、旧藩主の移住により御神体も東京に移されたが、地元有志の懇願により復祀した。

被爆により本堂や拝殿などは倒壊・焼失した。かろうじて焼け残った唐門(からもん)、翼廊(よくろう)、手水舎なども、爆風で傾き、瓦や天井が吹き飛ぶなどの被害を受けた。唐門等は市の重要有形文化財に指定されている。写真は石の鳥居と石段、その奥の唐門が写っている。

09 東照宮

(大正13年(1924年) 広島市編・発行『広島市史 社寺誌』より)

広島東照宮の石段前の参道の両側に植えられているのは桜。明治以前から桜が植えられており、「桜の馬場」※と呼ばれる桜の名所だった。

※桜の馬場:明治23年(1890年)の東練兵場(れんぺいじょう)開設時に更地となったが、昭和4年(1929年)の広島市昭和産業博覧会開催に合わせて復活させることとなり、大正中期に植樹され、桜並木が復活した。

10 広島尾長山麓東照宮

昭和(戦前)期発行

広島東照宮とその前の桜並木を撮影したもの。満開の桜の下に集う人々の姿が見える。

鶴羽根神社(東区二葉の里)

11 鶴羽根神社

昭和(戦前)期 広島□○堂発行

元久(げんきゅう)年間(1204~1206年)、賀茂郡西条郷(現東広島市)を知行していた源頼政の側室の遺志により、家臣池田左衛門が社殿を建立したと言われている。当時は椎木八幡宮と称されていた。

以来、戦乱や火災等により興亡を繰り返したが、隣接する明星院が社務を行うこととなり、同院の鎮守社「明星院八幡宮」となった。天保4年(1833年)に明星院から出火して類焼、一旦同所(現在の饒津神社(にぎつじんじゃ)の境内)に仮社殿を落成したが、同6年の饒津神社造営に伴い現在地に遷座し、社殿を再興した。

明治元年(1868年)、神仏分離令により明星院から分離し、翌年鶴羽根八幡宮と改称した。同5年に現在の名称になった。

原爆の爆風より、本殿・祝詞殿(のりとでん)・拝殿・参集殿(さんしゅうでん)等は半倒壊などの被害を受けたが、焼失は免れた。絵葉書に写っている石鳥居や太鼓橋は現在も同じ場所に残っている。

12 広島鶴羽根神社

大正期発行

鶴羽根神社境内から石灯籠と太鼓橋を撮影したもの。橋の奥に見える草木や鳥居等は一部彩色されている。

明星院(東区二葉の里)

13 広島月光山明星院境内

大正期発行

二葉山の西麓に位置する真言宗御室派の寺院。毛利輝元の母の菩提所であった妙寿寺の跡に福島正則がかつての任地であった伊予国石手寺から住持を招き、真言宗新義派の寺院「明星院」としたのが始まりとされる。その後入城した浅野長晟(ながあきら)は、和歌山愛王院の僧を招いて古義派に改め、父長政の位牌を安置し、寺領200石を寄進している。広島城の鬼門(東北)に位置するため、城の守護・祈祷所とされ、代々の藩主もしばしば参詣した。また城下五ヵ寺の一つであり、領内真言宗一派の触頭(ふれがしら)であった。

天保5年(1834年)、境内の西半分に饒津神社(にぎつじんじゃ)の造営が計画され、明星院は饒津神社の別当寺となった。同13年の火災により御影堂のみ残して焼失。明治維新による寺領廃止等により寺院の維持が困難となる時期もあったが、明治9年(1876年)の不動堂再建をはじめとして、つぎつぎ伽藍が復旧された。しかしこれらの伽藍は被爆によりすべて倒壊・焼失した。

饒津神社(にぎつじんじゃ)(東区二葉の里)

14 饒津神社(石灯篭)

昭和(戦前)期発行

天保5年(1834年)に第9代藩主浅野斉粛(なりたか)が藩祖浅野長政の追悼のために建立を始め、翌6年に竣工、遷宮式が行われた。社領は300石で、「二葉山御社」と称された。この頃、飢饉や一揆、打ち壊しなどで世の中が不安定だったこともあり、揺らぐ藩政立て直しの精神的支柱とするため建立されたと言われている。境内には家老・年寄以下の上級藩士が奉献した24基の石灯籠の列や徒士(かち)・足軽をも含む家臣有志が献納した石の手水鉢などがある。

明治4年(1871年)の廃藩置県後、浅野家の東京移住に伴い廃社となることになったが、地元の懇願により同5年に復社し、翌6年県社に列せられ「饒津神社(にぎつじんじゃ)」と改称した。明治7年には、境内やその周辺が広島県により公園に指定され、広島市内最初の公園「饒津公園」となり、萩の名所としてにぎわった。

被爆により本殿、拝殿、唐門(からもん)、能舞台等すべての建物が倒壊・焼失した。参道に並ぶ石灯籠も擬宝珠(ぎぼし)が吹き飛び倒れるなどの被害があった。

15 饒津神社(二の鳥居と狛犬)

昭和16年(1941年)発行

これは二の鳥居と狛犬を撮影した絵葉書。奥には饒津神社(にぎつじんじゃ)向唐門(からもん)が写っている。

16 広島饒津神社 三百年祭渡御行列

明治43年(1910年)5月撮影

饒津神社(にぎつじんじゃ)では明治43年(1910年)5月、祭神である浅野長政の没後300年を記念して、「三百年祭」が執り行われ、広島東照宮の神輿渡御(みこしとぎょ)を模した行列や、浅野長晟(ながあきら)が広島に入国した当時の衣装や祭具を再現した時代行列が行われた。

これは行列が広瀬神社へ向かって出発するところを撮影した絵葉書。

17 広島饒津神社 三百年祭記念時代行列

明治43年(1910年)5月撮影

これは明治43年(1910年)5月に行われた、浅野長晟(ながあきら)が広島に入国した当時の衣装や祭具を再現した時代行列の絵葉書。行列が広島東照宮前の桜の馬場辺りに差し掛かったところを撮影したもの。

18 安芸国饒津神社並公園地之図

明治8年(1875年)発行

饒津神社(にぎつじんじゃ)と鶴羽根神社を含む一帯は、明治7年(1874年)、広島市内最初の公園「饒津公園」となった。これはその翌年に作成された木版画。左手奥には饒津神社の社殿が、その手前に大鳥居、そこから右手に続く境内の参道には24基の石灯籠が描かれている。扇を手に舞いに興じる花見客や参道の人力車、出店などが細かく書き込まれており、公園となった当時の賑わいが伝わる。

右側中段に描かれた雲の下には、饒津神社別当寺の明星院があるのだが、天保13年(1842年)の火災により御影堂を除いて焼失したためか描かれていない。

左上の和歌「千世かけて二葉の山のふもとこそ 老をわするゝところなりけれ」を詠んだ村田良穂は、幕末の広島藩の国学者。明治8年に厳島神社(現廿日市市)の禰宜(ねぎ)になっている。

19 饒津神社保存商議大意

明治17年(1884年) 協保会編・発行

饒津神社(にぎつじんじゃ)は天保6年(1835年)、浅野斉粛(なりたか)により建立されたが、それから僅か50年ですでに頽廃(たいはい)が進んでいた。これを憂い、饒津神社の永久保存のためには、有志が協議して保存策を検討する必要があるとして「協保会」が結成され、寄付金の募集が行われた。

これは、会発起の経緯や規則、予算書、寄付金募集手続等をまとめた冊子。規則には、協保会の事務取扱所を中島新町(現中区中島町)の国立銀行内に設け、会員は4銭以上の金銭または物品を寄附することや、明治17年(1884年)7月から翌年6月までの1年間で、一万円を集めることを目標としていることなどが記されている。

発起人には元家老を初めとして旧藩士らが名を連ねていた。

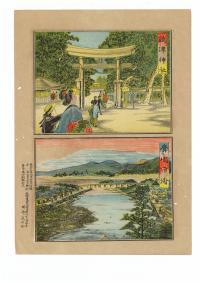

20 彩色石版刷広島名勝図絵 饒津神社・広島市街

明治28年(1895年) 田井久之助発行

広島名所を描いた彩色刷の石版画。

上段の饒津神社(にぎつじんじゃ)の絵には、鳥居、石灯籠、参道の松とともに、当時の参拝者の様子が色鮮やかに描かれている。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館歴史情報係

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(歴史情報係) ファクス:082-542-8831

[email protected]