Web展示会「絵はがきからたどる広島あの頃 市街南東部」 比治山・比治山公園・多聞院・山陽文徳殿・御便殿・広島陸軍兵器支廠・広島陸軍被服支廠

比治山(ひじやま)・比治山公園(南区)

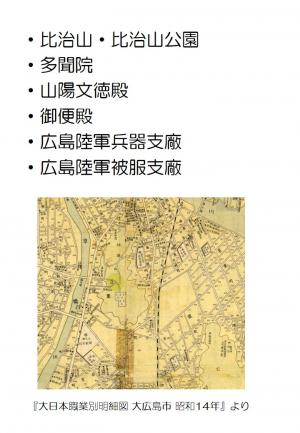

37 比治山公園ヨリ見タル広島市街ノ一部

大正期 広島□○堂発行

比治山(ひじやま)は広島市南区の市街地にある標高約71メートルの山。天正16年(1588年)に毛利輝元が広島城築城に着手した頃、陸地であった五つの島の一つ。山の南麓からは縄文期の貝塚も発掘されている。

江戸時代は広島藩の藩有林(御留山)(おとめやま)であったため草木の伐採が禁止されていた。また明治に入っても、国有地となり自由に出入りできなかったことから、豊かな緑が残っていた。

明治31年(1898年)8月に広島市の公園に指定され、同36年から一般に公開された。同43年には御便殿(ごべんでん)が移築され、広島の名所となり、春は桜、秋は紅葉が楽しめる市民の憩いの場となった。現在は「比治山芸術公園」となり、広島市現代美術館や広島市まんが図書館などの文化芸術施設が整備されている。

これは比治山公園南部の展望台付近から北西の市街中心部方向を撮影した絵葉書。中央を流れるのは京橋川。左側には明治期に架けられた鶴見橋が写っている。

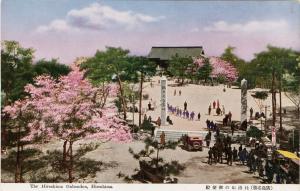

38 比治山公園

(昭和7年(1932年 広島市編・発行 『第16回 広島市勢一般』より)

桜が咲く比治山(ひじやま)公園を撮影したもの。左側に公園の桜が、右側に公園に上る道が写っている。

多聞院(南区比治山町)

39 広島比治山公園多聞院境内 毘沙門堂

明治期 広島□○堂発行

比治山(ひじやま)西麓に位置する真言宗御室派の寺院。治承年間(1177~1181年)に高倉上皇が、厳島行幸(ぎょうこう)の際に携行した後白河法皇作の多聞天を安置するため、安芸の国司菅原在経に命じて堂宇を隠渡浦(現呉市音戸町)に建てさせたのがはじまりと言われている。その後、高田郡吉田町、沼田郡新庄村三滝へと場所を移したが、慶長9年(1604年)の福島氏の時代に現在地へ移った。

被爆により本堂と庫裏(くり)は大破し、山門も倒壊したが、鐘楼だけは屋根と天井のみの破損にとどまった。

広島県庁の緊急避難先に指定されていた多聞院には、被爆直後一時的に県の防空本部が置かれ、国への報告や県内の救護班への出動命令が出された(県庁は翌7日、東警察署に移転。)。

鐘は金属供出により失われていたため、昭和24年(1949年)、被爆地の砂を鋳込んだ鐘が「平和の鐘」として製作され、被爆建造物である鐘楼(しょうろう)につるされた。鐘には「No more Hiroshima」と刻まれている。

これは多聞院境内にあった毘沙門堂を撮影した絵葉書。この堂には本尊である毘沙門天が祀られていた。

山陽文徳殿(ぶんとくでん)(南区比治山本町)

40 山陽文徳殿

昭和(戦前)期 広島□○堂発行

昭和6年(1931年)の頼山陽没後100年を契機に、広島市が頼家(らいけ)の墓所である多聞院の上手に建設した。昭和9年10月竣工、鉄筋コンクリート造り。西洋風の重厚な外壁と九輪※(くりん)をいただく和風の屋根が特徴的な建物である。

戦局が悪化すると、市役所から戸籍簿の大部分が移され、戸籍選挙課の分室となった。被爆により窓ガラスが破れ、瓦が吹き飛ぶなどの被害はあったが、焼失をまぬがれたため、一部を除き戸籍も無事に残った。

昭和21年10月には応急修理を施し、被害が大きかった浅野図書館の蔵書を移し、同24年6月に小町に復帰するまで図書館業務が行われた。

屋根の上の九輪は爆風を受けて曲がり、現在もそのままになっている。

※九輪:塔などの頂上に突き出た飾りのうちの九つの輪

御便殿(ごべんでん)(南区比治山公園)

41 御便殿

昭和16年(1941年)発行

明治27年(1894年)に日清戦争がはじまると、大本営が置かれた広島では、臨時帝国議会が開かれた。「御便殿」は、西練兵場(れんぺいじょう)内(現在の中区基町)に仮議事堂とともに設けられた明治天皇の休憩所。

仮議事堂は明治31年に解体されたが、御便殿は広島市が譲り受け、比治山(ひじやま)公園に移築した。こけら葺きの質素な建物であったため、移築の際に上覆いとして瓦葺きの保存殿が建設され、同43年10月4日に落成式が行われた。

御便殿前の鳥居は、明治天皇の大喪の際に使用されたもので東京市(現在の東京都)から譲り受けた。周辺には桜が植えられ、桜の季節には花見客で賑わった。

被爆により建物は焼失したが、公園入口にあった石造の記念碑と石灯籠は今も同じ位置にある。ここは現在「御便殿跡広場」となっており、南側には広島市まんが図書館が建っている。

この絵葉書は御便殿とその前の鳥居、石灯籠を撮影したもの。手前にある2基の石灯籠のうち1基は、当時の場所(現比治山公園内)に現存している。

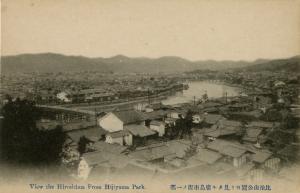

42 比治山の御便殿

昭和(戦前)期発行

御便殿(ごべんでん)前の桜と花見客を撮影した彩色絵葉書。手前には屋台も見える。比治山(ひじやま)公園入口に立つ2基の記念碑は今も公園内に残っている。

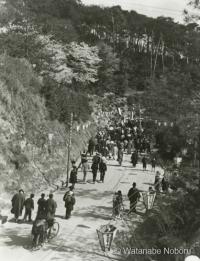

43 比治山の人出 花見 【写真】

昭和11年(1936年)4月19日 渡辺襄撮影

花見時期の比治山(ひじやま)公園を撮影した写真。中央手前から奥の山頂に続く道は「キリンビール」と印字された桜ぼんぼりで飾られ、花見客で賑わっている。

44 比治山 花見客 【写真】

昭和12年(1937年)4月3日 渡辺襄撮影

出店や桜ぼんぼりが並ぶ道を歩く比治山(ひじやま)の花見客を撮影した写真。

広島陸軍兵器支廠(南区霞町)

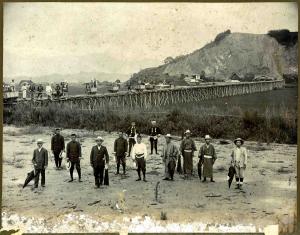

45 広島陸軍兵器支廠比治山土墻土車運搬桟橋之図 【写真】

明治40年(1907年)

日清戦争において大陸への兵士の派遣、物資の供給等の役割を果たした広島は、戦争終結後も兵員や軍備物資の補給を行う兵站基地として整備が進められた。明治30年(1897年)、基町に大阪砲兵工廠広島派出所が設置され、同38年には広島陸軍兵器支廠に昇格、翌39年には機能拡充のため東新開(霞町)に兵器庫が増設され、大正8年(1919年)には組織も同所に移転した。鉄筋コンクリート造り、レンガ張り2階建ての倉庫群は翌9年頃竣工した。

明治38年頃の業務内容は、兵器・弾薬・器具・材料の購買、貯蔵、保存、修理、補給等であったが、昭和15年(1940年)に兵器廠と造兵廠を合わせた兵器廠が誕生すると、兵器や弾薬の製造も業務に加わった。戦局が進むと、学徒として動員された中学生、女学生、地域の婦人等が業務にあたった。

爆風により屋根や窓に少しの被害は生じたが、火災は免れた。昭和21年には広島県庁が移転し、新庁舎が完成する同31年までの間、ここで業務を行った。

写真は、明治40年(1907年)、陸軍兵器支廠造成地から南東に向けて撮影したもの。この付近はもともと新開地で地盤が軟弱であったことなどから、土砂を盛って建物が建てられた。この写真には、山からトロッコで土砂を運ぶために設けられた軽便軌道の仮設の橋が写っている。

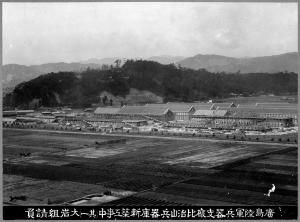

46 広島陸軍兵器支廠比治山兵器庫新築工事中(其一)大岩組請負 【写真】

広島市郷土資料館所蔵・提供

広島陸軍兵器支廠の新築工事の写真。2階建ての鉄筋コンクリート造り、レンガ張り倉庫が次々と建設される様子が分かる。大正2年(1913年)頃に撮影されたもの。

47 霞町の広島陸軍兵器支廠 【写真】

昭和10年(1935年)10月6日 渡辺襄撮影

広島陸軍兵器支廠の鉄筋コンクリート造り、レンガ張りの倉庫と蓮根田を写した写真。この頃の霞町周辺は水田や蓮根田が広がっていた。

広島陸軍被服支廠(南区出汐町)

48 陸軍被服廠広島派出所建築中之景 【写真】

明治38年(1905年)9月20日撮影

日露戦争開戦に伴い、明治38年(1905年)に出汐町に陸軍被服廠広島派出所として設置され、同40年(1907年)、被服支廠に昇格した。

業務内容は、中国、四国、九州の各部隊で必要な日用品(軍靴・軍服・襟賞など)の製造・調達・貯蔵・補給活動等であった。

鉄筋コンクリート造り、レンガ張りの倉庫群は明治38年から建設が開始され、大正2年(1913年)に竣工した。戦中は、被服支廠の傭員(よういん)だけでなく、女学校や中学校の生徒、地域の義勇隊、勤労婦人会の隊員などが業務に従事した。

爆心地から離れていたことや造りが強固だったことから、原爆の被害は、レンガ倉庫の窓の鉄扉がゆがむなどの損傷にとどまった。被爆直後は臨時救護所となり負傷者の治療が行われた。

現在4棟が残っており、このうち1棟を国が、3棟を広島県が所有している。

これは明治38年(1905年)に、陸軍被服支廠建築中の風景を撮影した3枚組の写真。左側から縫製工場、事務所建物、木造倉庫など。中央には資材搬入用軽便軌道が敷かれており、資材はトロッコで運搬されていた。後ろに見えるのは黄金山。

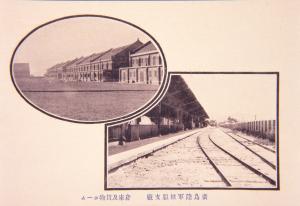

49 広島陸軍被服支廠 倉庫及貨物ホーム

広島陸軍被服支廠は、明治37年(1904年)に陸軍被服支廠の派出所として設置され、同40年に被服支廠に昇格した。左上の写真は被服支廠の倉庫、右下の写真は宇品線を利用して貨物を運搬するために設けられた貨物ホーム。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館歴史情報係

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(歴史情報係) ファクス:082-542-8831

[email protected]