Web展示会 G7広島サミット関連企画展「平和記念都市広島誕生」その2 被爆

G7広島サミット関連企画展について

G7広島サミットの開催を契機に、城下町から発展した被爆前の広島、原爆による廃墟の中から立ち上がり復興した広島、平和記念都市として被爆の実相を伝え平和を訴える広島の姿と歩みを、街の変化と人々の暮らしに焦点を当て、写真や絵図などから振り返ります。

※広島市公文書館Web展示会では、合人社ウェンディひと・まちプラザ(広島市まちづくり市民交流プラザ)での展示内容をご覧いただけます。

なお、資料名の後ろに「※」のついている資料は、合人社ウェンディひと・まちプラザ会場のみでの展示です。

全体の目次は以下のリンクからご覧いただけます。

Web展示をご覧いただく方へ

特に記載がないものは広島市公文書館所蔵資料です。

画像のダウンロードについて

- 掲載している画像のうち、ダウンロード用のリンクが表示されているものは、画像がダウンロードできます。私的利用(個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内での利用)については、申請等の手続きは必要ありません。

- ダウンロード用のリンクが表示されていないものの画像データの入手については、所蔵施設等にお問い合わせください。

画像の二次利用について

- 画像の二次利用(出版物、ウェブサイトや放送番組等での使用等)を希望される場合は、所蔵施設等にお問い合わせください。

※広島市公文書館の所蔵資料を利用される方は、以下のリンクもご確認ください

絵葉書・写真の資料情報に記載している年月日・時代の表示は、写真の撮影時期や絵葉書の発行時期を示しています。絵葉書には古い写真が使用されることもあるため、発行時期と撮影時期が異なる場合もあります。

被爆 4 原子爆弾投下

昭和20年(1945年)8月6日午前8時15分、一発の原子爆弾が投下され、広島市細工町(現大手町一丁目)の島病院の上空約600メートルで炸裂した。

爆発の1万分の1秒後に出現した火球からは熱線が放出され、爆心地の地表温度は3,000~4,000℃に達し、約3.5キロメートル先でも露出した皮膚に熱傷を負うほどだった。

爆風の最大爆風圧は、爆心地で1平方メートル当たり35トン、秒速440メートルと推定され、1.8キロメートル範囲のすべての建物を大破させた。

半径2キロメートル内の約4万5,000の建物はほぼ全壊全焼し、市内の建物の約90パーセントが被害を受け、焼失面積は約13平方キロメートルに及んだ。

核分裂により放出された中性子やガンマ線などの大量の放射線は、人体の奥深くまで入り込み、細胞を破壊し、長期に渡り人体に深刻な障害を及ぼした。

025 1945年(昭和20年)8月6日 ※

昭和20年(1945年)8月6日の原爆投下後、原子雲は高さ1万2,200メートルを超え成層圏に近づくにつれて横に広がった。これは愛媛県松山市沖合の上空から米軍偵察機が撮影したもの。

この資料の画像は広島平和記念資料館の許諾を得て掲載しています。画像の利用については、広島平和記念資料館にお問い合わせください。

026 被爆前の広島市街 1945年(昭和20年)7月25日撮影

この資料の画像は、広島平和記念資料館の許諾を得て掲載しています。画像の利用については、広島平和記念資料館にお問い合わせください。

027 被爆後の広島市街 1945年(昭和20年)8月11日撮影

この資料の画像は、広島平和記念資料館の許諾を得て掲載しています。画像の利用については、広島平和記念資料館にお問い合わせください。

028 被爆後の広島 商工会議所から一面焼け野原となった南方向を望む 1945年(昭和20年)10月撮影

基町(現中区)の商工会議所から南側を撮影した写真。左手前に旧広島県産業奨励館(現原爆ドーム)、中央に元安川と本川に挟まれた、後に平和記念公園となる中島本町一帯が見える。

この資料の画像は、「広島平和記念資料館」の許諾を得て掲載しています。画像の利用については、広島平和記念資料館にお問い合わせください。

029 被爆前の広島 商工会議所から南を望む 1938年(昭和13年)頃

028とほぼ同じアングルから撮影された戦前の写真。

左側から広島県産業奨励館の優美な建物、その隣(写真中央手前)に日本赤十字社広島支部の鉄筋コンクリート造と木造の建物、相生橋、そして元安川沿いには旅館等の木造家屋が連なっている。原爆の投下目標とされたT字型の相生橋は、この頃、古い木造の端が残っており、H字型であった。

被爆 5 廃墟の中での市民生活

被爆後、生き残った市民は住むところもないまま、悲惨な生活状況に置かれた。傷ついた者を治療する医薬品もなく、元気だった者も原爆症で突然死んでいった。翌年になっても政府からの配給はわずかしかなく、人々は食糧難に苦しみ、ヤミ市(やみいち)に食べ物を求めた。

市内の国民学校の児童・生徒約36,000人のうち約60パーセントは、市外に疎開して原爆の被害を免れたが、39校のうち75パーセントの学校の校舎は、火災や爆風により全焼・全壊または半壊以上の深刻な被害を受けた。復興が進むにつれ、校舎の再建が大きな課題となった。

戦時中、郊外に疎開した子供たちの中には、両親や家族を原爆で失い孤児となったものも多かった。広島には、原爆で親を奪われた5,000~6,000人の「原爆孤児」がいたと推定されている。

被爆者のなかには、病気や障害で十分に働けない者も多く、生活費や医療費の問題に直面した。また、後遺症による倦怠感から、日々働くことが困難な者も少なくなかった。その後、被爆者援護制度が整えられるまで、被爆者の苦難の時代が続いた。

030 バラックで暮らす子どもたち

生き残った人々は、自宅の跡に焼け残りの資材を集めてバラックを作ったり、残った建物や防空壕を利用して雨露をしのいだ。この子どもたちは、料亭(舟入町(現中区)の「羽田別荘(はだべっそう)」)の庭園の築山にバラックを建てて生活している。

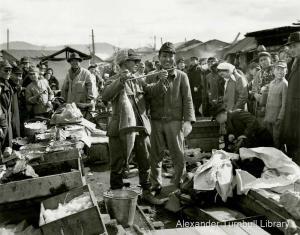

031 広島駅前のヤミ市(やみいち) ※

戦時中から深刻だった食料・生活物資難は、終戦後、より厳しくなった。配給は量が少なく、遅れることも多かった。広島駅前をはじめ交通の結節点では、違法なヤミ市(やみいち)が開かれ、様々な商品が高値で売られていた。写真は、広島駅前のヤミ市(やみいち)。

この資料の画像は、Alexander Turnbull Libraryの許諾を得て掲載しています。画像の利用については、Alexander Turnbull Libraryにお問い合わせください。

032 「松原町下の段」電車通りのヤミ市(やみいち)

ヤミ市(やみいち)では肉も売っていた。

この頃ヤミ市(やみいち)が駅前広場や電車通りの道路上にはみ出すようになり、この年7月、郵便局寄りに木造平屋の第1・第2民衆マーケットが建設された。

033 幟町国民学校の青空教室

被爆により校舎を失った市内の学校は、被災・倒壊を免れた周辺の施設を借りたり、屋外のいわゆる「青空教室」で授業を再開した。

034 戦災児育成所の子どもたちとノーマン・カズンズ

ニューヨークを拠点とする週刊誌『土曜文学評論』の主筆ノーマン・カズンズは、昭和24年(1949年)、原爆孤児を支援するため、米国人が原爆孤児の仮親となって生活・進学を支援する「精神養子運動」を提唱した。約600人の原爆孤児が支援を受けたと言われ、手紙や贈物で交流した。写真は、五日市町(現佐伯区)の広島戦災児育成所を訪れた時のもの。

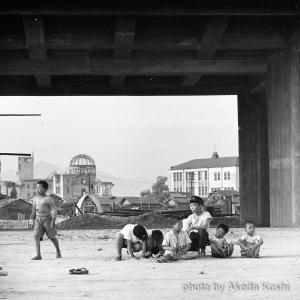

035 建設中の平和記念資料館の下で遊ぶ子どもたち ※

036 原爆被爆者の健康診断 ※

昭和29年(1954年)のビキニ水爆実験により、漁船の第五福竜丸乗務員が被爆した事件を契機に、原水爆禁止に対する国民の関心が高まり、公的な被爆者援護制度の整備に向けての動きを加速した。昭和32年(1957年)4月、被爆者の医療援護を行う「原子爆弾被爆者の医療などに関する法律」(原爆医療法)が制定され、被爆者健康診断、原爆に起因する疾病等に対する医療費の保障等が始まった。

続きは以下のリンクからご覧いただけます

(その1)へは以下のリンクをご覧ください。

広島市公文書館のそのほかのWeb展示会については以下のリンクからご覧いただけます。

- 広島市立中央図書館会場

開催期間 令和5年(2023年)4月19日(水曜日)から5月28日(日曜日)まで - 合人社ウェンディひと・まちプラザ(広島市まちづくり市民交流プラザ)会場

開催期間 令和5年(2023年)5月16日(火曜日)から5月21日(日曜日)まで - 広島市公文書館Web展示会

掲載開始 令和5年(2023年)4月19日(水曜日)から 展示会の詳細については以下のリンクをご覧ください。

- G7広島サミット関連企画展「平和記念都市広島誕生」

-

展示会チラシ (PDF 1.1MB)

-

展示資料リスト:合人社ウェンディひと・まちプラザ会場、広島市公文書館Web展示会 (PDF 340.9KB)

-

展示資料リスト:広島市立中央図書館会場 (PDF 194.3KB)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館歴史情報係

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(歴史情報係) ファクス:082-542-8831

[email protected]