Web展示会 G7広島サミット関連企画展「平和記念都市広島誕生」その1 戦前の広島

G7広島サミット関連企画展について

G7広島サミットの開催を契機に、城下町から発展した被爆前の広島、原爆による廃墟の中から立ち上がり復興した広島、平和記念都市として被爆の実相を伝え平和を訴える広島の姿と歩みを、街の変化と人々の暮らしに焦点を当て、写真や絵図などから振り返ります。

Web展示会では、合人社ウェンディひと・まちプラザでの展示会の展示内容をご覧いただけます。

なお、資料名の後ろに「※」のついている資料は、合人社ウェンディひと・まちプラザ会場のみでの展示資料です。

全体の目次は以下のリンクからご覧いただけます。

Web展示をご覧いただく方へ

特に記載がないものは広島市公文書館所蔵資料です。

画像のダウンロードについて

- 掲載している画像のうち、ダウンロード用のリンクが表示されているものは、画像がダウンロードできます。私的利用(個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内での利用)については、申請等の手続きは必要ありません。

- ダウンロード用のリンクが表示されていないものの画像データの入手については、所蔵施設等にお問い合わせください。

画像の二次利用について

- 画像の二次利用(出版物、ウェブサイトや放送番組等での使用等)を希望される場合は、所蔵施設等にお問い合わせください。

※広島市公文書館の所蔵資料を利用される方は、以下のリンクもご確認ください

絵葉書・写真の資料情報に記載している年月日・時代の表示は、写真の撮影時期や絵葉書の発行時期を示しています。絵葉書には古い写真が使用されることもあるため、発行時期と撮影時期が異なる場合もあります。

はじめに

広島の都市としての歴史は、天正17年(1589年)、中国地方を治めていた大名毛利輝元(もうりてるもと)によって広島城が築城されたことに始まります。その後城主は福島氏、浅野氏と替わりましたが、広島は広島藩の中心として発展し、江戸時代の主要都市の一つでもありました。

明治維新後は広島県の中心として近代都市への歩みを始めましたが、鎮台(ちんだい)や師団司令部が広島城内に置かれ、また日清戦争時には「大本営」が置かれるなど、陸軍の軍事拠点である「軍都」としての性格を強めていきました。

日中戦争が始まり太平洋戦争へ突入する中、市民は召集、兵士の歓送、軍需工場への動員、学童疎開などでいやおうなく戦争に巻き込まれていきました。

そして、昭和20年(1945年)8月6日午前8時15分、人類史上初めて、広島に原子爆弾が投下されました。多くの命が奪われ、広島の街は一瞬にして廃墟と化しました。城下町の名残を残していた街並みや明治以降も引き継がれていた伝統・文化も、被爆により大きな打撃を受けました。

今回の展示会は、城下町から発展した被爆前の広島、被爆による廃墟の中から立ち上がり復興した広島、平和記念都市として被爆の実相を伝え「平和文化」を訴える広島の姿と歩みを、街の変化や人々の暮らしに焦点を当て、写真や絵図などの資料から振り返ります。

ロシアによるウクライナ侵攻など核使用の脅威が高まる中、本年5月18日から21日まで、初めて被爆地で開催されるG7広島サミットに合わせて、国内外の多くの方に「ヒロシマ」だけでない「広島」の歴史を分かりやすく伝えるため、ビジュアルな資料を用いました。

この展示会が、「平和文化」の大切さに思いをはせ、「平和文化」を推進する一人ひとりの思いにつながることを祈念します。

戦前の広島 1.城下町広島

天正17年(1589年)、毛利輝元(もうりてるもと)が太田川のデルタの上に城を築き始めた頃、現在広島市の旧市内と呼ばれているところのほとんどは遠浅の海だった。「広島(廣島)」という名称は、この頃から使われ、それ以前は「安芸」「安芸国(あきのくに)」などと呼ばれていた。

城下町は、京都と大阪を模したといわれており、江戸時代、毛利氏の後に藩主となった福島正則(ふくしままさのり)の時代にその基盤がほぼ形作られた。城下には城を取り巻く形に武家屋敷、その外側に職人・町人の住む町人町や寺社が配置された。

元和5年(1619年)には浅野長晟(あさのながあきら)が藩主となり、以来12代250年、城下町は領内の政治・経済・文化の中心として栄えた。この間、干拓によってできた新開地が海に向かって拡大した。文政年間(1820年頃)の人口は7万人近くとなり、江戸・大坂・京都・名古屋・金沢に次ぐ大都市だった。商店が並ぶ街道沿いや、水運の要地である河岸の船着き場付近が賑わい、特に西国街道沿いの中島本町(なかじまほんまち)は城下で一番の繁華街となった。

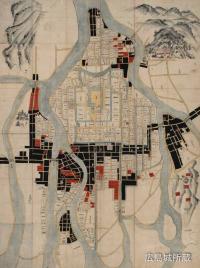

001 寛永年間の広島城下(「寛永年間広島城下図」) ※

元和5年(1619年)の浅野長晟(あさのながあきら)入城から間もない寛永年間(1624年~1644年)の様子を描いた絵図。

城下には、城の周囲に武家屋敷が、その外側に職人・商人の町人町や寺院・神社が配置されていた。町名、寺社名、施設名、武家屋敷の居住者名なども記されている。この絵図では、武家屋敷は黄緑色、町人町は灰色、寺院は黄色に彩色されている。

この資料の画像は、公益財団法人広島市文化財団広島城の許諾を得て掲載しています。画像の利用については、広島城にお問い合わせください。

002 江戸時代初期の城下の様子(「広島絵図」)

城下は城を取り巻く形に武家屋敷、その外側に職人・町人の住む町人町や寺社が配置された。この絵図では職人や商人が住む町人町は黄色で色分けされている。

詳細な画像は以下のリンクから確認していただけます。

この資料の画像は広島市立中央図書館の許諾を得て掲載しています。画像の利用については、広島市立中央図書館にお問い合わせください。

003 江戸時代中期の広島城下の様子(「広島城下町絵図」) ※

先の2枚の絵図より新開地が海に向かって拡大している。城下を東西に貫く街道(西国街道(さいごくかいどう))の道沿いに、職人や商人の町人町が広がっている。この絵図では町人町は黒色、寺院は赤色に彩色されている。町名、藩の施設名、武家屋敷の居住者名、寺社名、主な橋名、新開名などが記されている。

元禄9年(1693年)以降に作成され、正徳5年(1715年)以前に最後の修正が加えられている。

この資料の画像は、公益財団法人広島市文化財団 広島城の許諾を得て掲載しています。画像の利用については、広島城にお問い合わせください。

004 「芸藩広島城下之要図」より城内 ※

広島城下を8つの区画に分けて詳細に描いた絵図のうち城内の図。

城内は現在の白島町から紙屋町(いずれも現中区)の一帯に当たり、外堀と川で囲まれた範囲であった。武家屋敷の居住者名なども書かれている。

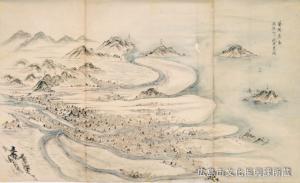

005 芸陽広島茶碓山(ちゃうすやま)ヨリ眺望略図 ※

幕末に描かれた絵図。広島城下を西側から俯瞰したもの。新開地の先、右手中央に描かれた島は、今回のG7広島サミットの会場となる「ウシナ島」(宇品島。現南区元宇品町)。

この資料の画像は、市民局文化振興課の許諾を得て掲載しています。画像の利用については、市民局文化振興課にお問い合わせください。

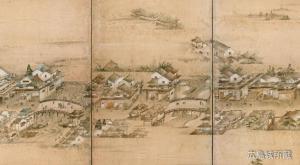

006 中島本町(なかじまほんまち)界隈の賑わい

江戸時代後期の広島の城下町を描いた「広島城下絵屏風」の一部。

中央を通る街道(西国街道(さいごくかいどう))の両側には商店が連なっている。左側の橋は本川に架かる猫屋橋、右側の橋は元安川に架かる元安橋。元安橋の東詰めには、お触れを掲げる御制札場が見える。この場所は河川と道路が交差する城下の中心地で、二つの川に挟まれた中島本町(なかじまほんまち)(現在広島平和記念公園となっている地域)は城下で一番の繁華街であった。

この資料の画像は、公益財団法人広島市文化財団 広島城の許諾を得て掲載しています。画像の利用については、広島城にお問い合わせください。

007 猫屋橋(現本川橋)付近の賑わい ※

橋を行き交う人々や、河岸の倉庫・商店等の建物、廻船、雁木、常夜灯などの河岸の様子が描かれている。

「江山一覧図(こうざんいちらんず)」は江戸時代に本川(旧太田川)の西岸・東岸の風景を描いた絵巻。現在所在不明。

008 本川を進む管弦祭の御供船(おともぶね)と見物する人々

江戸時代、広島城下の各町は厳島神社の管弦祭の管弦船(御座船)に随行する御供船を出していた。華やかな装飾を施した御供船の出発・帰着時は多くの見物人で賑わった。

「江山一覧図(こうざんいちらんず)」は江戸時代に本川(旧太田川)の西岸・東岸の風景を描いた絵巻。現在所在不明。

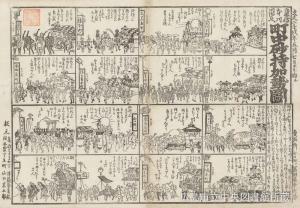

009 本川の川ざらえの祭り「砂持加勢(すなもちかせい)」

江戸時代、輸送の中心は川船であった。その交通の維持と洪水への備えのため、定期的に川底にたまった土や汚物をさらえ取る「川ざらえ」が行われた。浚渫(しゅんせつ)した土砂を奉仕作業として神社の境内に運び込むことを「砂持ち」と呼び、その作業を、奇抜な衣装を身に着け、山車を引き、楽器を鳴らし踊りながら練り歩いて応援(加勢)する「砂持加勢(すなもちかせい)」が都市を中心に行われるようになった。

広島では、文久2年(1862年)の本川川ざらえの際に砂持加勢が行われ、町ごとにお囃子を乗せた屋台・山車を仕立てて祭りを盛り上げた。

詳細な画像は以下のリンクから確認していただけます。

この資料の画像は広島市立中央図書館の許諾を得て掲載しています。画像の利用については、広島市立中央図書館にお問い合わせください。

戦前の広島 2.近代の広島

明治維新により新政府が成立し、明治4年(1871年)の廃藩置県により全国の藩が廃止された。明治22年(1889年)には「市制・町村制」が施行され、広島は全国で最初の市の一つとなった。

明治27年(1894年)8月、日清戦争が始まると、宇品港が築港され山陽鉄道が開通していた広島は、大陸に兵士や食糧・武器を送り出す兵站基地(へいたんきち)となった。同年9月には「大本営」が広島城内に移され、天皇が滞在し、10月に臨時帝国議会が開催される等、広島は「臨時首都」の様相を呈した。

その後の相次ぐ戦争により「軍都」としての性格を強めていく一方、市内電車の開通、産業の集積、広島高等師範学校等の教育機関の設置などにより、近代都市へと変貌を遂げた。

昭和4年(1929年)には、近隣7か町村との合併が実現し、人口27万人を超える全国で7番目に大きい都市となった。

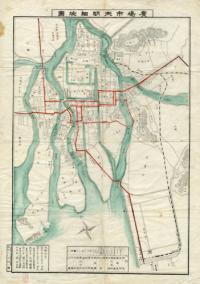

010 1894年(明治27年)の広島市街地図

日清戦争が始まった明治27年(1894年)に作成された地図。広島城本丸には「本営(大本営)」、三の丸には「帝国議会仮議院」など、日清戦争開戦に伴い一時的に広島に大本営が置かれた際に設けられた施設名が記されている。

011 二葉山から南を望む 1877年(明治10年)頃

写真右側から流れる京橋川の対岸には、内堀に囲まれた広島城本丸が見える。当時広島城内には広島鎮台が置かれており、城の東側(写真では手前側)には兵舎が立ち並んでいた。

この資料の画像は、宮内庁書陵部の許諾を得て掲載しています。画像の利用については、宮内庁書陵部にお問い合わせください。

012 二葉山から南を望む 明治末期

資料番号011とほぼ同じアングルで撮影された写真。明治10年(1877年)頃に田畑であった中央手前の地域には、明治23年(1890年)に置かれた東練兵場が見える。

013 大陸への兵站基地(へいたんきち)となった宇品港

宇品港に停泊する輸送船を西側の宇品島(元宇品、現南区)から撮影したもの。宇品港は日清戦争時には大陸への軍用輸送基地としてにぎわった。左端に宇品港の桟橋、その奥に黄金山(おうごんざん)、中央には金輪島(かなわじま)が写っている。

014 広島大本営跡

明治27年(1894年)の日清戦争開戦時、広島は大陸へ兵士や物資を送り出す兵站基地(へいたんきち)となった。9月には戦時の最高司令部である大本営が広島城内に移され、天皇が滞在した。右の建物が大本営として用いられ、現在礎石が広島城本丸に残されている。

015 軍事施設が密集した広島城一帯

広島城一帯を西側上空から撮影した写真。内堀に囲まれた本丸の左下には天守閣、中ほどには第五師団司令部、城郭の周辺には西練兵場や各部隊の兵舎、陸軍病院等の軍事施設が集まっていた。

016 東練兵場での騎兵第五連隊の訓練風景 ※

東練兵場は明治23年(1890年)、広島市東部の大須賀村(現南区)と尾長村(現東区)にまたがる地域に置かれた。写真は、第五師団の騎兵部隊の訓練の様子。

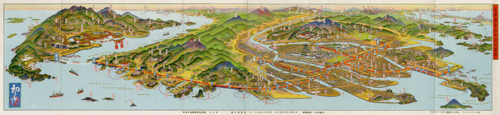

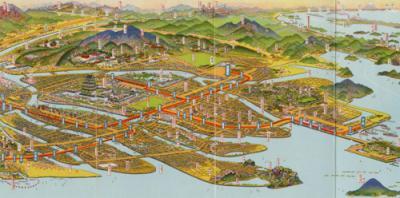

017 広島市街と宮島の鳥瞰図

当時活躍した鳥瞰図絵師吉田初三郎(よしだはつさぶろう)が描いた鳥瞰図。市内電車・宮島線の路線(赤線)と沿線の施設や名所等が書き込まれている。広島瓦斯(がす)電軌株式会社(現広島電鉄株式会社)のパンフレットとして作成された。

戦前の広島 3.戦時下の広島

日清戦争・日露戦争により、広島市内では軍事施設の新設・拡充が進んだ。広島城内には陸軍第五師団司令部が置かれ、主要な軍事施設は広島城・広島駅・宇品周辺に集中した。太平洋戦争末期には、軍用地は市域の約10パーセントに及んだ。日中戦争が始まると、全国から集められた兵士が宇品港から出征し、その歓送風景が市内各所で見られた。

広島の経済は軍需工場を中心に活況を呈する一方、戦局が悪化すると物不足が深刻化した。食料等の配給制などが始まり、市民は耐久生活を強いられ、労働力不足を補うため、学生や女性も軍の施設や兵器工場などに動員された。

広島の街は、原爆投下までほとんど空襲を受けず無傷のまま残っていたが、本土空襲が激化すると、広島でも、学校ごとに子どもたちを地方に避難させる「学童疎開」や、空襲に備えた防火訓練、民家を取り壊して防火帯をつくる「建物疎開」などが行われた。

018 広島電気屋上から北望

小町(現中区)の広島電気(中国電力の前身)本店の屋上から、北側の白神社方面を撮影した写真。右側中ほどに国泰寺、中央奥には広島城天守閣が見える。

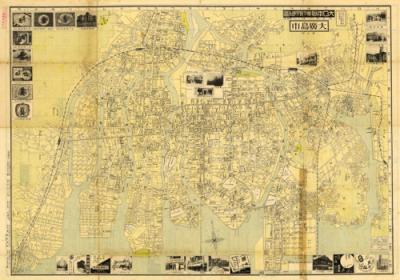

019 1939年(昭和14年)頃の広島市街(「大日本職業別明細図 大広島市 第3版」より)

主要な官公庁、企業、名所だけでなく中小の商店、宿屋、事業所等も細かく書き込まれている。裏面は事業所や店舗の広告。

020 宇品港に向かう出征兵士の歓送

第五師団に召集された兵士は、広島港等から出征した。広島市内では、学校、町内会等の単位で出征する兵士を見送った。小町(現中区)の広島電気(中国電力の前身)本店から撮影。

021 防火訓練のバケツリレー ※

空襲に備えて行われた防火訓練のバケツリレーの様子。鷹野橋(現中区)で撮影されたもの。

022 広島陸軍兵器補給廠(しょう)に動員された学徒

太平洋戦争後期には、労働力不足を補うため、学生や女性が軍の施設や兵器工場に動員された。これは霞町(現南区)の広島陸軍兵器補給廠で高射砲の整備をする動員学徒を撮影したもの。

この資料の画像は、市民局文化振興課の許諾を得て掲載しています。画像の利用については、市民局文化振興課にお問い合わせください。

023 幟町国民学校校庭のイモ畑

戦争により農家では働き手が召集され、人手と肥料等が不足し、食糧生産量が大幅に減った。戦争末期には、食糧不足はより深刻になり、食糧増産のため学校の校庭にも畑が作られ、子どもたちが耕した。

024 幟町国民学校の疎開学童と保護者 ※

本土空襲が激化すると、学校ごとに児童を地方に避難させる学童集団疎開が行われた。これは疎開先の八重町(現北広島町)の寺で、面会に来た保護者と児童が一緒に食事する風景を撮影した写真。

続きは以下のリンクからご覧いただけます。

- Web展示会 G7広島サミット関連企画展「平和記念都市広島誕生」その2 被爆

- Web展示会 G7広島サミット関連企画展「平和記念都市広島誕生」その3 復興と平和都市への歩み

- Web展示会 G7広島サミット関連企画展「平和記念都市広島誕生」その4 戦前の街の賑わい

関連リンク

広島市公文書館のそのほかのWeb展示会については以下のリンクからもご覧いただけます

- 広島市立中央図書館会場

開催期間 令和5年(2023年)4月19日(水曜日)から5月28日(日曜日)まで - 合人社ウェンディひと・まちプラザ(広島市まちづくり市民交流プラザ)会場

開催期間 令和5年(2023年)5月16日(火曜日)から5月21日(日曜日)まで - 広島市公文書館Web展示会

掲載開始 令和5年(2023年)4月19日(水曜日)から

-

展示会チラシ (PDF 1.1MB)

-

展示資料リスト:合人社ウェンディひと・まちプラザ会場、広島市公文書館Web展示会 (PDF 340.9KB)

-

展示資料リスト:広島市立中央図書館会場 (PDF 194.3KB)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 公文書館歴史情報係

〒730-0051 広島市中区大手町四丁目1番1号大手町平和ビル 6~8階

電話:082-243-2583(歴史情報係) ファクス:082-542-8831

[email protected]