第2次広島市地域共生社会実現計画

第2次広島市地域共生社会実現計画を令和6年3月に策定しました。

計画の内容は以下のとおりです。計画書はページ最下部のダウンロードから御覧いただけます。

目次

第1編 総論

- 第1章 計画の趣旨等

- 第1 計画の趣旨

- 第2 計画の位置付け

- 第3 他の福祉部門の個別計画等との関係

- 第4 地域福祉活動の圏域の考え方

- 第2章 地域福祉を取り巻く状況

- 第1 国の動向

- 第2 本市の取組状況

- 第3章 課題の整理及び対応の方向性

- 第1 国の動きから見る課題

- 第2 地域福祉に関する市民意識調整から見る課題

- 第3 地域共生社会推進のための「つながり」実態調査から見る課題

- 第4 前計画の振り返りから見る課題

- 第4章 基本理念等

- 第1 基本理念

- 第2 計画期間

- 第3 計画の推進

- 第4 取組体系等

- 第5 持続可能な開発目標(SDGs)への対応

第2編 各論

- 取組体系1 在宅生活を可能にする「公助」としての福祉サービスの整備

- 取組項目1 在宅福祉サービスの充実・強化

- 取組項目2 福祉機器の活用の促進

- 取組項目3 福祉サービスを担う人材の確保・育成

- 取組体系2 地域で支え合う「共助」の仕組みづくりの促進

- 取組項目1 支え合いの意識づくりと地域福祉活動への参画の促進

- 取組項目2 地域団地等の連携による持続可能な地域コミュニティづくりの促進

- 取組項目3 社会参加・交流の促進

- 取組体系3 地域住民等と支援関係機関による包括的な支援体制の構築

- 取組項目1 地域住民等が地域における問題を把握し地域生活課題として解決を試みることができる環境等の整備

- 取組項目2 地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備

- 取組項目3 多機関の協働による包括的な支援体制の整備

- 取組体系4 民間との連携・協働による地域福祉の推進

- 取組項目1 社会福祉法人等による公益的活動の促進

- 取組項目2 民間企業等との協働による公益的活動の促進

- 取組体系5 安心して暮らすことができる生活環境の整備

- 取組項目1 住宅・居住環境の整備

- 取組項目2 福祉のまちづくりの推進

- 取組項目3 権利擁護の推進

- 取組項目4 貧困の状況にある世帯への支援の推進

- 取組項目5 要支援者の避難支援等の推進

- 別記重層的支援体制整備事業(重層的支援体制整備事業実施計画)

資料編

- 地域福祉に関する市民意識調査

- 地域共生社会推進のための「つながり」実態調査

- 第2次広島市地域共生社会実現計画の検討経過

第1編 総論

第1章 計画の趣旨等

第1 計画の趣旨

本市では、持続可能な地域共生社会の実現を目指し、地域の実情に応じて「自助」「共助」「公助」を適切にマネジメントすることによって地域福祉を再構築するという基本的な考えの下、令和元年8月に、「広島市地域福祉計画」を「広島市地域共生社会実現計画」(以下「前計画」という。)として策定し、分野・属性別に縦割りで整備された支援制度の下では解決が困難な複雑化・複合化した課題に対応するため、地区担当保健師の配置に代表される区役所厚生部再編や相談支援包括化推進員のモデル配置、地区社会福祉協議会活動拠点の活性化に向けた支援など、地域における包括的な支援体制の構築に重点的に取り組むとともに、地域共生社会の実現に向けた各種取組を推進してきました。

こうした前計画での取組を踏まえつつ、地域福祉をより一層推進するため、改めて、その原点に立ち返り、地域福祉の基盤である地域コミュニティの活性化の視点も位置付け、地域共生社会の実現に向けた取組を一層充実させるとともに、各種取組を体系化し総合的に推進するため、「第2次広島市地域共生社会実現計画」(以下「本計画」という。)を策定します。

第2 計画の位置付け

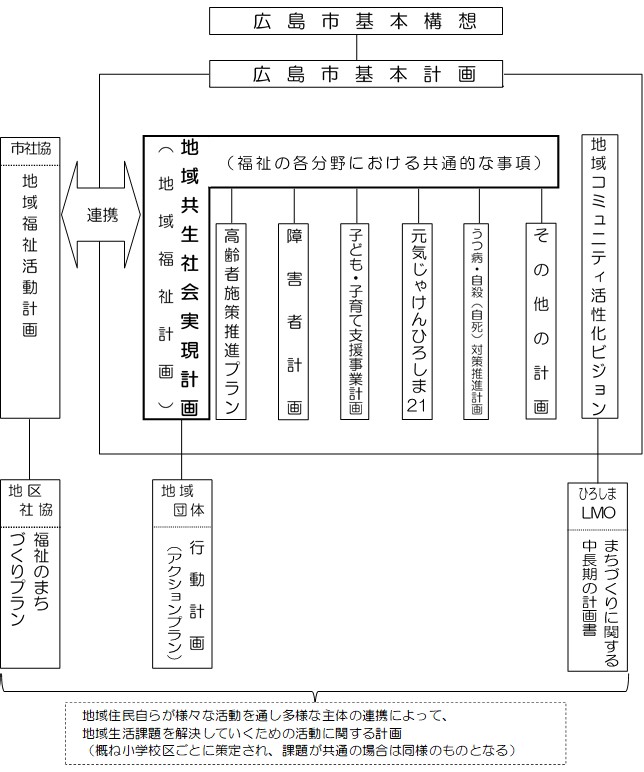

本計画は、本市における地域共生社会の実現に向けた各種取組の総合的・体系的な推進を図ることを目的に、社会福祉法に基づく地域福祉計画として、同法に定めのある事項を一体的に定めるものであり、別記に示す「重層的支援体制整備事業(重層的支援体制整備事業実施計画)」の内容をもって、同法に基づく重層的支援体制整備事業実施計画を兼ねるものとします。

また、本計画は広島市基本構想に基づき策定する広島市基本計画(以下「基本計画」という。)の地域福祉に関する部門計画として位置付けられるものです。

第3 他の福祉分野の個別計画等との関係

1 他の福祉部門の個別計画との関係

本市では、福祉分野の個別計画として、「広島市高齢者施策推進プラン」や「広島市障害者計画」、「広島市子ども・子育て支援事業計画」等を策定しており、これらの個別計画においては、福祉サービスの対象者の区分ごとに具体的な個別の施策について網羅的に定めています。

これに対し、本計画は、これらの福祉の各分野における共通的な事項を記載する上位計画として位置付けるものであり、地域福祉の推進の観点から、施策の方向性と地域福祉に関係する施策について記載することとし、個別計画に記載された施策を網羅的に重複して記載することはしていませんが、他の福祉分野の個別計画と連動して施策を展開することにより、地域共生社会の実現を目指していくものです。

2 市社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」との関係

市社会福祉協議会では、「地域福祉活動計画」として、地域福祉推進プランを策定し、民間の立場から地域福祉を推進するための目標や、その実現に向けた方策の提案を盛り込み、地区社会福祉協議会の支援や、ボランティア団体、NPOとの連携・支援に取り組むことで、より多くの団体、住民・市民に、共に広島市の地域福祉を推進していくことを呼び掛けています。

本計画と地域福祉活動計画は、共に地域福祉の推進を目指すという点は同じであり、本市と市社会福祉協議会が相互に連携して地域生活課題の解決を図ることにより、地域共生社会の実現を目指していきます。

3 広島市地域コミュニティ活性化ビジョンとの関係

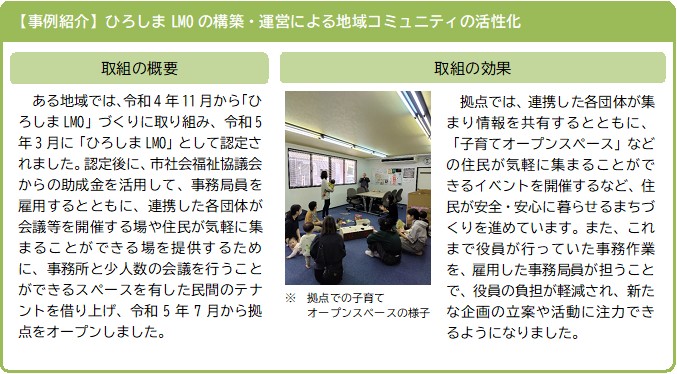

本市では、地域に関わるあらゆる主体が一緒になり、地域の実情に応じた諸課題を解決できる持続可能な地域コミュニティの実現を図り、もって地域共生社会の実現を目指すため、令和4年(2022)年2月に「広島市地域コミュニティ活性化ビジョン」(以下「地域コミュニティ活性化ビジョン」という。)を策定し、地区社会福祉協議会や連合町内会・自治会等が中心となって、地域の多様な主体と連携しながら、地域福祉を含む様々な地域課題の解決に取り組む広島型地域運営組織「ひろしまLMO(エルモ)」(以下「ひろしまLMO」という。)づくりのほか、地域コミュニティの活性化に資する様々な施策を推進しています。

もとより、地域福祉の推進は、地域生活の質の向上を目指して、地域住民等が地域の生活課題を把握し、関係機関との連携により解決を図るものであるところ、地域コミュニティ活性化ビジョンに基づくひろしまLMOづくりは、まさにこれに合致する取組です。また、令和3年(2021年)4月に施行された改正社会福祉法の改正趣旨においては、生活の基盤としての地域社会が持続可能であることが、地域福祉の基盤として不可欠であることが示されており、その観点からも、法の改正趣旨を踏まえて策定する本計画と地域コミュニティ活性化ビジョンは、方向性を一にするものであることから、ともに連動して施策を展開することにより、地域共生社会の実現を目指していくものです。

4 地域で作成される地域生活課題の解決に向けた計画との関係

地区社会福祉協議会では、自分たちの地域での福祉活動を総合的・計画的に進めるため、これまでも「小地域活動計画(福祉のまちづくりプラン)」を策定しており、また、概ね小学校区を単位とする地域ごとに設立されるひろしまLMOでは、地域の将来像の共有や地域課題の解決などに取り組むため「地域の将来像を含むまちづくりに関する中長期の計画書」を作成しています。

本計画においても、概ね小学校区を単位とする地域ごとに、地区社会福祉協議会等の地域団体が「行動計画(アクションプラン)」を策定することを促しており、この「行動計画(アクションプラン)」は、地域住民自らが様々な活動を通し多様な主体の連携によって地域生活課題を解決していくための活動に関する計画となるものです。

このため、解決すべき地域生活課題が共通であれば、地区社会福祉協議会の「小地域活動計画(福祉のまちづくりプラン)」やひろしまLMOの「地域の将来像を含むまちづくりに関する中長期の計画書」は、本計画の「行動計画(アクションプラン)」としても位置付けられ、本計画を推進する役割を担うものとなります。

地域共生社会実現計画と福祉分野の個別計画等との関係図

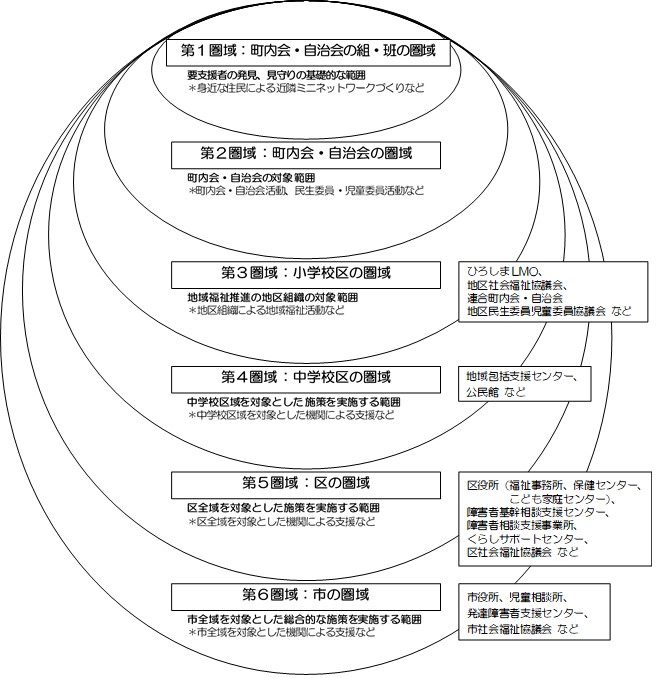

第4 地域福祉活動の圏域の考え方

地域福祉で取り組む課題には、問題を抱えていることを自ら発信できない人や発信したくない人、気付いていない人の問題など、地域であっても見えにくいものも多く、これらの問題をどのように見付けるかが重要です。さらに、発見した問題を再び潜在化させないため、解決すべき課題として関係者で共有していくことも重要です。

このため、地域福祉活動はおのずとそのような問題が見えてくる、小さな圏域を単位として始められることになり、問題を発見するために必要となるお互いに顔の見える関係づくりができるような町内会・自治会までの圏域(次の図の第1圏域及び第2圏域)がおのずと地域福祉活動の圏域の基礎となります。

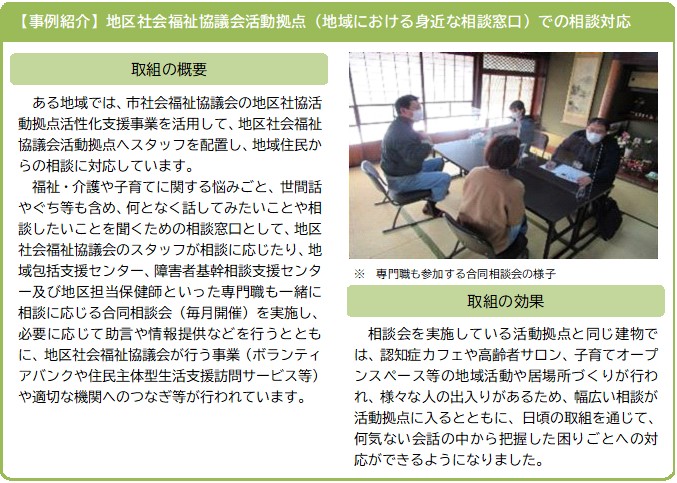

小学校区の圏域では、地区社会福祉協議会等を中心に、福祉のまちづくりプランの策定・実践等の地域福祉活動の推進や地域における身近な相談窓口となる活動拠点の整備、活動拠点で相談を受け止めるスタッフの配置、ひろしまLMOによる地域課題の解決に向けた取組が進められており、地域福祉を推進するに当たり、各種施策を展開していく基本となる圏域と考えられます。

小学校区の圏域より広い圏域では、分野・属性ごとの支援関係機関が設置され、更なる高齢化の進展を見据えた地域包括ケアシステムの充実に向けた取組や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組など、分野・属性ごとの包括的な支援体制づくりに向けた取組が進められており、また、分野・属性を問わず複雑化・複合化した課題に多機関が協働して対応していくための体制の構築に向けた取組も進められています。

このように、段階的な各圏域において様々な主体が活動を実施していることから、地域福祉を推進している様々な主体がそれぞれに役割を果たしながら、相互に連携・協働していくことが重要となります。

地域福祉活動の圏域のイメージ図

第2章 地域福祉を取り巻く状況

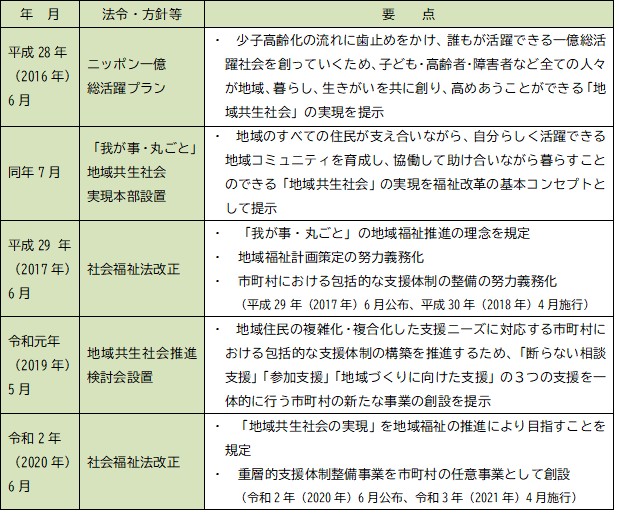

第1 国の動向

地域・家族・雇用や日常の様々な場面における人々のつながりの変化を背景に、いくつかの分野を横断する課題や、属性別に展開されてきた公的な制度では支援が難しい制度の狭間の課題などが表面化している状況を踏まえ、平成30年(2018年)4月に施行された改正社会福祉法において、「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念や、市町村による包括的な支援体制づくりを重視する考え方が示され、その際、令和2年(2020年)を目途として、包括的な支援体制を全国的に整備するための方策について検討することがあわせて示されました。

その後、令和3年(2021年)4月に施行された改正社会福祉法により、地域福祉の推進に関する方向性や具体的な手法が改めて示され、地域共生社会の実現に向けた市町村の取組を推進していくこととされています。

【地域福祉に関する国の制度改正等の動向】

第2 本市の取組状況

前計画では、次の5つの取組体系に基づき、包括的な支援体制の構築をはじめとした地域共生社会の実現に向けて取り組んできました。

また、こうした前計画に基づく取組のほか、地域共生社会の実現に向けて、地域福祉の基盤となる地域コミュニティの活性化を図るため、令和4年(2022年)2月に「広島市地域コミュニティ活性化ビジョン」を策定し、ひろしまLMOの構築・運営支援などの新たな施策にも取り組んでいます。

1 在宅生活を可能にする「公助」としての福祉サービスの整備

障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、24時間対応可能な相談支援等を行う地域生活支援拠点の整備や、介護職員の資質の向上やキャリア形成を図るとともに、人材の養成・定着を支援するなどの取組を推進してきました。

2 地域で支え合う「共助」としての福祉コミュニティの構築

地域包括支援センターがコーディネーターとなり、概ね小学校区を基本として地域の様々な活動主体の連携強化及び見守り活動情報の一元化・共有化を図ることができるネットワークの構築などの取組を推進してきました。

3 地域住民等と支援関係機関による包括的な支援体制の構築

地区社会福祉協議会の活動拠点で相談対応等を行う拠点スタッフの配置を市社会福祉協議会と連携して支援し、地域において地域生活課題に関する相談を包括的に受け止め、情報提供や助言を行うことができる体制の整備を促進してきました。

また、地域では解決が困難な複雑化・複合化した課題や制度の狭間にある課題等について、区役所厚生部の再編により配置した、保健・医療・福祉に関する地域の窓口となる地区担当保健師等の専門職が多機関と協働して課題の解決に取り組むとともに、多機関の協働による支援のコーディネート等を行う相談支援包括化推進員のモデル配置を推進することで、地域住民等と支援関係機関による包括的な支援体制の構築を推進してきました。

4 民間との連携・協働による地域福祉の推進

地域福祉活動を行っている地区社会福祉協議会等への支援や各種福祉関係業務に取り組んでいる、市社会福祉協議会の活動への支援を行うとともに、民間企業等と包括連携協定を締結し、高齢者の見守り活動への協力や障害者福祉事業所の自主製品販売の場の提供などに取り組んできました。

5 安心して暮らすことができる生活環境の整備

成年後見制度に対する正しい理解を促し、認知症等の早い段階から専門的な助言等に基づく適切な支援を受けられる体制を整備するため、国の成年後見制度利用促進基本計画上の中核機関である広島市成年後見利用促進センターを設置し、広報業務や相談業務による成年後見制度の利用促進などの取組を推進してきました。

第3章 課題の整理及び対応の方向性

第1 国の動きから見る課題

1 複雑化・複合化した支援ニーズへの対応強化

- 課題の整理

- 令和3年(2021年)4月施行の改正社会福祉法により、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応していくための包括的な支援体制の整備の際には、福祉分野以外の様々な施策との連携に配慮するよう努めることとされ、そうした体制を整備するための事業として、重層的支援体制整備事業が創設されるなど、地域生活課題の解決に向けた体制の充実が求められています。

- 令和5年(2023年)6月公布(令和6年(2024年)4月施行)の孤独・孤立対策推進法により、複合的な要因が背景にある孤独・孤立の問題への対策が求められています。

- 対応の方向性

- 新たに創設された重層的支援体制整備事業の実施などにより、支援関係機関間の連携を強化し、地域住民等と支援関係機関による包括的な支援体制の更なる充実を図ります。

- 地域コミュニティ活性化ビジョンに基づく取組など、福祉分野以外の施策の推進から地域福祉の推進につなげることにより、地域生活課題の解決を図ります。

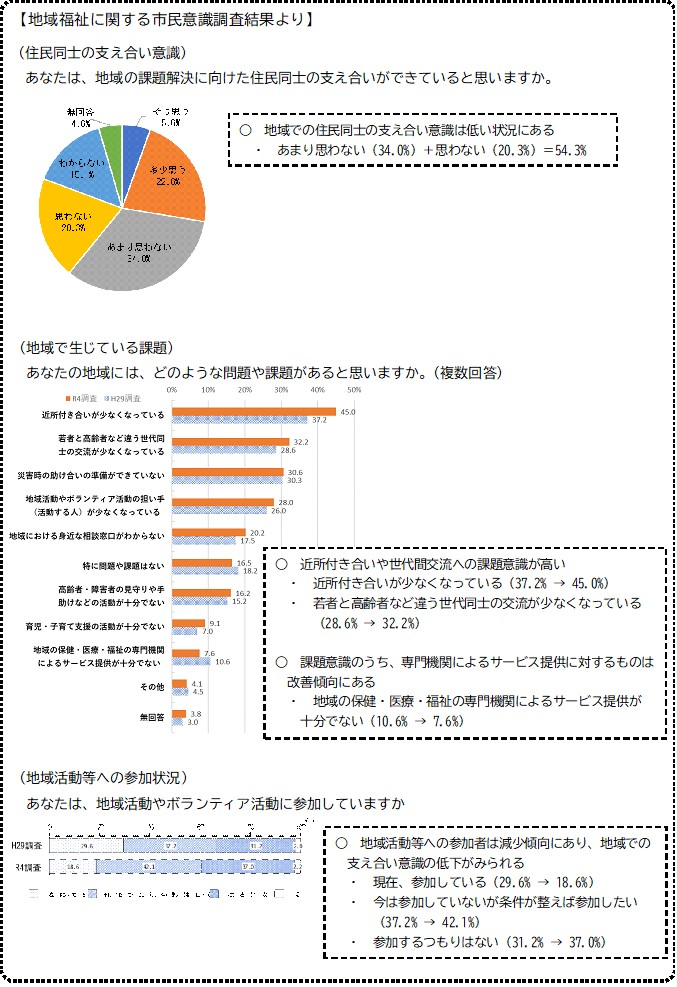

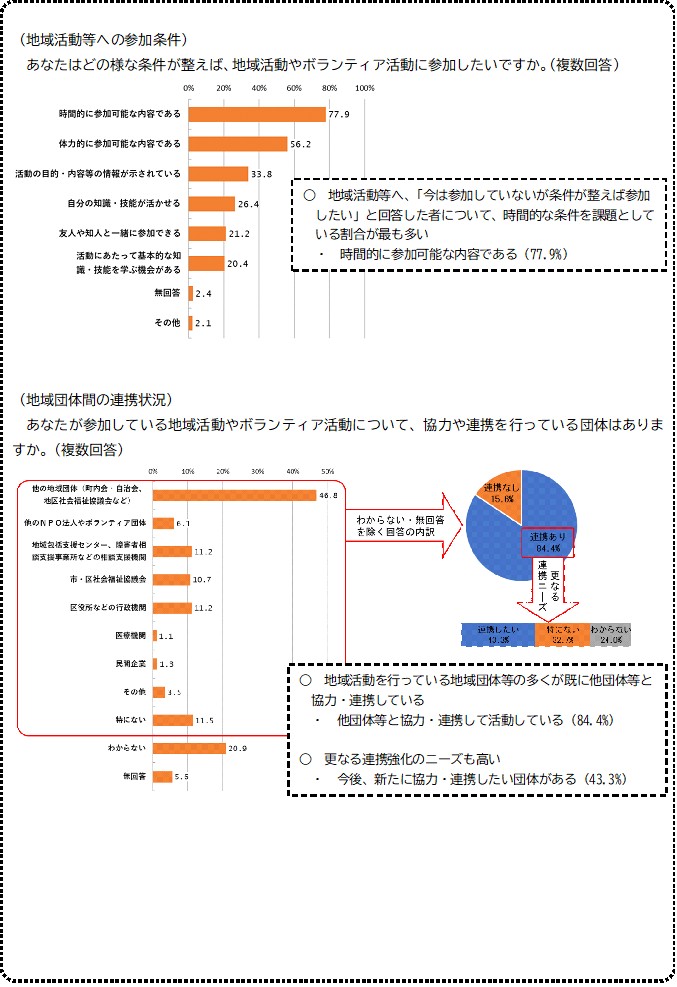

第2 地域福祉に関する市民意識調査から見る課題

【地域福祉に関する市民意識調査(資料編1)について】

本計画の策定の基礎資料とするため、「個人・世帯の課題や相談状況について」、「地域の課題や住民同士の支え合いについて」及び「地域活動への参加状況について」の3つの視点からの設問を設け、前回調査で把握した地域における市民の支え合いや地域活動等に対する意識や関わり方等の経年変化を把握するとともに、個人・世帯に着目した相談状況の実態等を把握するために実施したもの。

- 調査対象:市内在住の18歳以上のうち無作為に抽出した5,000人

- 調査方法:郵送及びインターネットによる調査・回答

- 調査期間:令和5年1月20日~同年2月6日

- 回収結果:2,006件(回収率:40.1%)

1 支え合いの意識づくりの促進

- 課題の整理

- 地域活動の前提となる地域での住民同士の支え合い意識の低下により、近所付き合いや世代間交流、担い手の減少といった、地域活動を行う上での課題が生じているため、地域活動の担い手の確保・育成や意義・重要性の啓発といった支援が求められています。

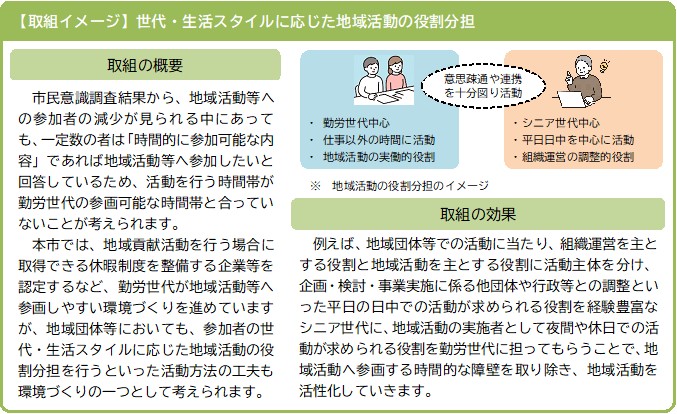

- コロナ禍の影響等により地域活動等へ参加している者は減少している一方で、条件が整えば地域活動等へ参加したいと考えている者は増加しており、こうした者が地域活動等へ参加するための課題として挙げている、活動時間の確保に向けた支援が求められています。

- 対応の方向性

- 地域への関心が低いとされる若い世代を主な対象とした、地域活動への参加を促すワークショップの開催や企業等と連携した子育て世帯向けの町内会・自治会加入促進チラシの配付など、地域活動の担い手の確保・育成や普及啓発に向けた取組を推進します。

- 条件が整えば地域活動等へ参加したいと考えている者の多くは就労により活動時間の確保に困難を抱えていることから、地域活動に参加するための休暇制度の整備促進や世代・生活スタイルに応じた地域活動の役割分担のモデルを示すなど、勤労世代が地域活動等へ参画しやすい環境づくりを推進します。

2 地域団体等の連携支援等の強化

- 課題の整理

- 地域活動を実施している団体の多くが他の団体と連携・協働して活動を実施していますが、更なる連携強化のニーズも高く、また、団体に対する活動資金の助成といった支援が求められています。

- 対応の方向性

- 地域コミュニティ活性化ビジョンに基づくひろしまLMOの構築・運営支援などを通じて、地域団体等の連携を強化するとともに、ひろしまLMOの連携団体に対しては、これまでの活動が継続できるよう留意しながら、さらに柔軟に地域の特性を生かした活動が展開できるよう、補助制度の見直しを行います。

3 地域における身近な相談窓口の充実

- 課題の整理

- 地区担当保健師の配置や区役所厚生部再編など、前計画での取組の効果により、地域の保健・医療・福祉の専門機関によるサービス提供に対する課題意識は改善傾向にある一方で、地域住民にとってより身近な地域での相談窓口の充実に向けた支援が求められています。

- 対応の方向性

- 地域における身近な相談窓口を充実させるため、市・区社会福祉協議会と連携・協力して、地区社会福祉協議会の活動拠点の整備や活動拠点で相談を受け止めるスタッフの配置を促進します。

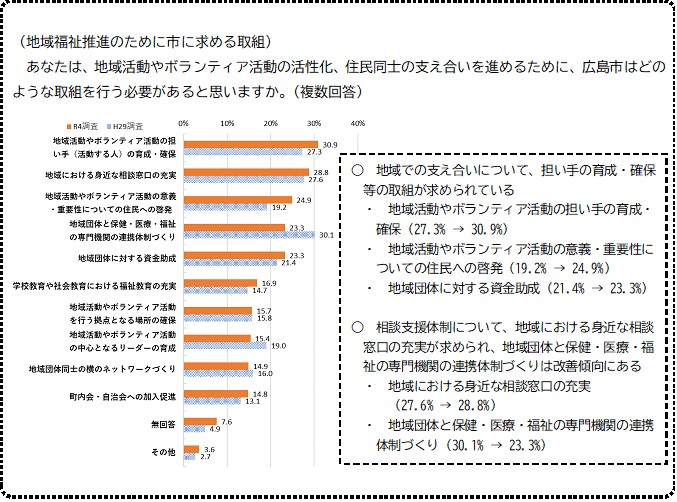

第3 地域共生社会推進のための「つながり」実態調査から見る課題

【地域共生社会推進のための「つながり」実態調査(資料編2)について】

誰もが地域で安心して暮らせるための多機関協働の体制を構築するためのネットワークのあり方を研究するために、市内の相談機関の複合課題と多機関協働の現状と課題を把握するために実施したもの。

- 調査対象:市内の相談機関479機関

(高齢者相談機関、障害者相談機関、区役所厚生部地域支えあい課及びくらしサポートセンター)

- 調査方法:インターネットによる調査・回答

- 調査期間:令和4年8月~同年9月

- 回収結果:147件(回収率:30.7%)

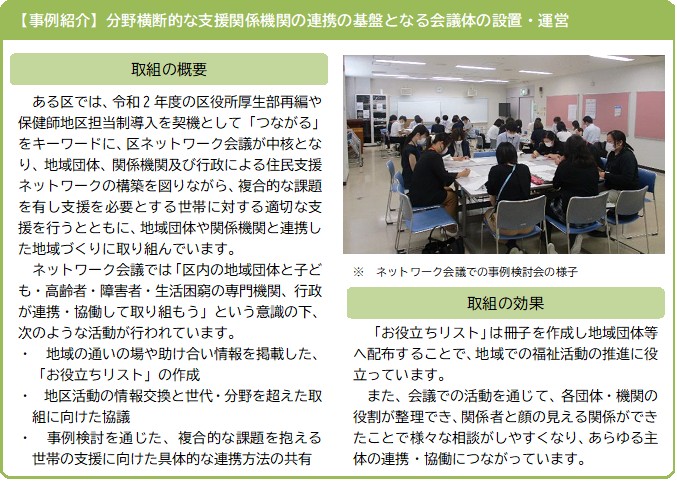

1 支援関係機関の顔の見える関係づくり

- 課題の整理

- 地域住民の抱える課題の多くが複雑化・複合化している実態が確認でき、こうした課題に対しては、支援関係機関において課題を包括的に受け止め、他の支援関係機関へ要支援者をつなぐ「断らない相談」が実施されていますが、その際、各支援関係機関が円滑に連携・協働していくための顔の見える関係づくりに課題を抱えています。

- 対応の方向性

- 高齢・障害・子ども・生活困窮などの分野を超えた支援関係機関間の連携の基盤となる会議体(区ネットワーク会議)を設置・運営することにより、顔の見える関係を築き、相談支援や地域づくり支援における分野を超えた連携体制の強化を図ります。

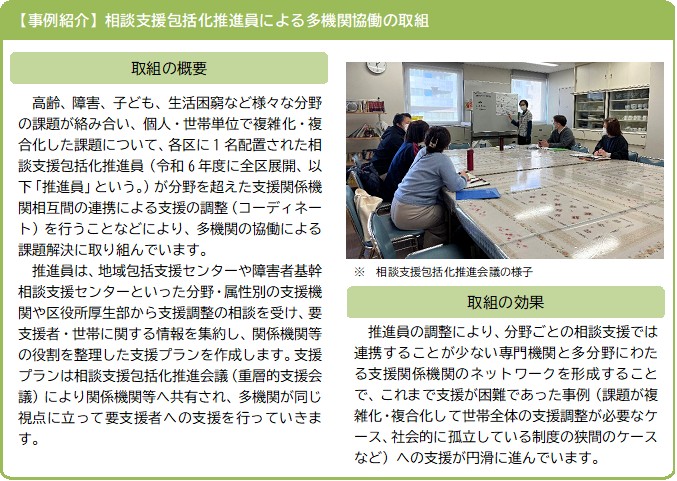

2 多機関の協働に向けた支援の充実

- 課題の整理

- 他の支援関係機関との関係づくりができている場合であっても、複雑化・複合化した課題へ対応していく際には、他の支援関係機関との調整による事務負担に課題を抱えています。

- 対応の方向性

- 複雑化・複合化した課題に対して多機関の協働による支援を行う際の事務負担を軽減し、効果的・効率的な支援が行えるよう、包括的な支援プランの作成や多機関の連携による支援の調整等を行う相談支援包括化推進員の配置を推進します。

第4 前計画の振り返りから見る課題

1 在宅生活を可能にする「公助」としての福祉サービスの整備

- 課題の整理

- 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、介護サービスや障害福祉サービス、日常生活に必要な福祉機器の給付といった在宅福祉サービスの提供が不可欠なため、サービスを必要とする高齢者や障害者等が年々増加する中にあっても、適切なサービスの提供に努める必要があります。

- こうした福祉サービスの提供には、介護等業務に携わる人材の確保・育成が不可欠なため、処遇改善や労働環境整備といった面からも支援していく必要があります。

- 対応の方向性

- 高齢者や障害者等のサービス利用者の増加やニーズの多様化を見据え、適切に福祉サービスを提供できるよう、介護サービスの提供体制の充実や障害福祉サービスの基盤整備、サービスの質の確保・向上に向けた人材の確保・育成といった取組を引き続き推進し、福祉サービスの充実を図ります。

2 地域で支え合う「共助」としての福祉コミュニティの構築

- 課題の整理

- 複雑化・複合化した地域生活課題に的確かつきめ細かな対応をしていくためには、福祉分野以外の様々な分野の団体や施策との連携により、地域全体で地域生活課題を解決していくという支え合いの意識を醸成していく必要があります。

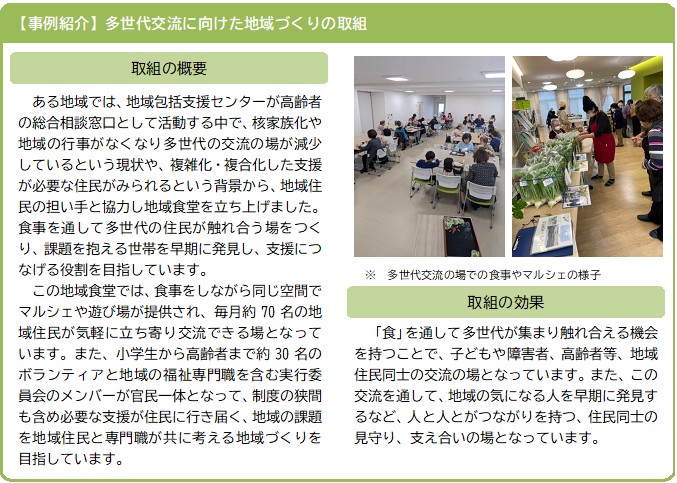

- 地域高齢者交流サロン等の地域の通いの場は制度・分野ごとに多く整備されているため、今後は、通いの場の多世代・多分野化により、更なる活性化や効果的な活動の実施を図っていく必要があります。

- 対応の方向性

- 市社会福祉協議会による福祉教育・体験講座等を通じて、様々な団体等への支え合い意識の醸成を図るとともに、地域コミュニティ活性化ビジョンに基づく、ひろしまLMOの構築・運営支援などに取り組むことにより、地域福祉の基盤となる地域コミュニティの活性化を図ります。

- 地区担当保健師や生活支援コーディネーターといった地域づくり支援者による、多世代・多分野化の取組事例の紹介や通いの場の運営者等と協働した地域づくりに取り組むことにより、地域の通いの場の活性化を図ります。

3 地域住民等と支援関係機関による包括的な支援体制の構築

- 課題の整理

- 地域における包括的な支援体制の構築を進めていますが、要支援者を地域の第一線で見守っている町内会・自治会等の加入率や民生委員・児童委員の活動者数は減少しているため、地域団体等の活性化に向けた支援に取り組んでいく必要があります。

- 「区役所厚生部の再編」といった全市的な支援体制の構築ができた一方、「共助」による「地区社協活動拠点づくりの推進」や「公助」による「相談支援包括化推進員の配置」といった取組はモデル実施の結果を踏まえ、全市展開を進めて行く必要があります。

- 新型コロナウイルス感染拡大時に、特に保健業務において課題が顕在化したように、大規模災害等の発生時には、突発的で多大な業務への対応を行いながら平常時の業務を行う必要があるため、大規模災害等に対応できる体制を整備する必要があります。

- 対応の方向性

- 地域団体等の活性化に向けた更なる支援の充実を検討するとともに、モデル実施の取組の全市展開を推進することで、包括的な支援体制の充実を図ります。

- 大規模災害時等に専任で従事する職員の配置やICT環境の整備等による業務の効率化を図ることにより、平常時の業務と突発的な業務を両立できる体制を整備します。

4 民間との連携・協働による地域福祉の推進

- 課題の整理

- 地域福祉活動を通じて福祉のまちづくりを推進している地区社会福祉協議会への支援や各種福祉関係業務に取り組んでいる、市社会福祉協議会の活動基盤・体制の強化に取り組んでいく必要があります。

- 地域福祉の推進に当たっては、地域貢献活動に取り組む民間企業等との連携・協働による取組も有効であるため、民間企業等との包括連携協定の締結等による取組を推進する必要があります。

- 対応の方向性

- 市社会福祉協議会が引き続き地域福祉推進の中核を担っていくことができるよう、必要となる活動基盤・体制の強化への支援に取り組むとともに、連携・協働して各種取組を推進します。

- 包括連携協定を締結する民間企業等を増加させるとともに、福祉分野に関する取組の充実を図ることにより、民間企業等との連携・協働による地域福祉活動を推進します。

5 安心して暮らすことができる生活環境の整備

- 課題の整理

- 認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分であるために意思決定が困難な者を支える重要な手段となる成年後見制度について、今後制度利用を必要とする者の増加が見込まれるため、制度の利用促進に向けて取り組んでいく必要があります。

- 災害時に自力で避難することが困難な避難行動要支援者について、個別避難計画の作成等を通じて、安全かつ確実に避難できる体制の整備を進めて行く必要があります。

- 対応の方向性

- 意思決定の困難な者が地域で安心して暮らすことができるよう、日常的に本人の権利擁護支援を行う様々な関係者に対する専門的な助言等を行うとともに、地域における権利擁護支援の担い手となる市民後見人の増加を図ります。

- 避難行動要支援者が地域で安心・安全に暮らしていけるよう、地域の避難支援等関係者や福祉専門職等と連携・協力を図り、個別避難計画の作成等の取組を推進します。

第4章 基本理念等

第1 基本理念

前計画における基本理念は、「市民の誰もが住み慣れた地域で、行政との協働の下、それぞれに役割を持ち、お互いに支え合い、心豊かに暮らし続けることができる地域共生社会の実現」としていました。

本計画においても、前計画の考え方を引き継ぎながら、行政施策の充実はもとより、行政だけでなく、市民・地域団体・事業者・NPO・ボランティア団体といったあらゆる主体が協働して、それぞれに持てる能力を発揮しながら地域共生社会を実現するという考え方を明確にするため、次のとおり基本理念を定めます。

≪基本理念≫

市民の誰もが住み慣れた地域で、あらゆる主体の協働の下、それぞれに役割を果たしながら、お互いに支え合い、心豊かに暮らし続けることができる地域共生社会の実現

第2 計画期間

本計画の計画期間は、令和6年度(2024年度)から令和10年度(2028年度)までの5年間とします。

第3 計画の推進

前計画の推進に当たっては、地区社会福祉協議会を中心に、概ね小学校区における地域福祉の推進に関する行動計画(アクションプラン)が策定されているところです。本計画の推進に当たっても、この行動計画(アクションプラン)の改訂等の検討を働き掛けることで、各地域で地域生活課題の解決に向けた取組が行われるよう、市・区社会福祉協議会と連携して地域を支援し、地域福祉の推進に取り組みます。

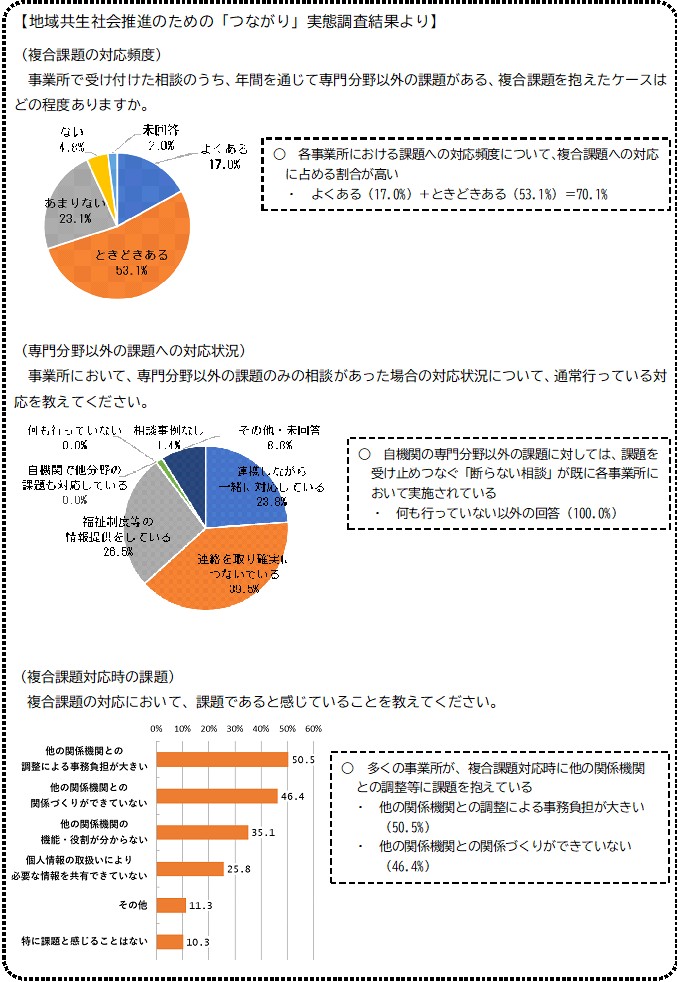

第4 取組体系等

本計画では、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する国の「重層的支援体制整備事業」を始めとする令和3年(2021年)4月に施行された改正社会福祉法の趣旨に沿った各種取組を位置付けるとともに、「地域福祉に関する市民意識調査」及び「地域共生社会推進のための『つながり』実態調査」の結果も参考にし、前計画で残された課題の解消に向けた取組や、広島市社会福祉審議会全体会議での意見などを踏まえ、地域共生社会の実現に向けた取組を一層充実させることとし、特に次の3つの視点を意識して取り組みます。

1 地域で支え合う「共助」の仕組みづくりの促進

地域福祉の前提となる住民同士の支え合い意識が低下する中、地域団体の活力低下や活動の担い手不足等の課題が生じていることから、地域の様々な主体が地域の特性に応じ、分野を超えて連携を強化していくため、「共助」の仕組みづくりを促進する支援を充実させることにより、様々な組織の活性化と地域福祉の底上げを図ります。

2 包括的な支援体制の充実・強化

地域住民の抱える課題が複雑化・複合化する中、これまでの福祉分野ごとの支援体制だけでは課題解決が難しくなってきていることから、地域住民等と支援関係機関が連携・協働し、相談支援や地域づくりの支援に取り組むネットワークをつくるとともに、地域の様々な困りごとを受け止め、支援につなげる身近な相談窓口を充実させることで、分野を超えて課題を解決する包括的な支援体制の充実・強化を図ります。

3 福祉サービスを担う専門職の確保・育成の強化

高齢化が一層進展し、介護を中心とした福祉サービスの更なる充実が求められる中、サービスを担う専門職の不足が顕在化していることから、必要となる人材の安定的な確保と定着の向上を図るため、処遇改善や労働環境整備の促進等につながる支援策の充実・強化を図ります。

以上の視点を踏まえ、基本理念の実現を着実かつ確実に図っていくために、必要となる取組を次のように体系化し総合的に取り組みます。

【取組体系等】

第5 持続可能な開発目標(SDGs)への対応

平成27(2015)年9月の国連持続可能な開発サミットにおいて採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中の「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」(以下「SDGs」という。)は、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済や社会、環境などの広範な課題に対して、先進国を含む全ての国々の取組目標を定めたものです。

SDGsが目指す「誰一人取り残さない」社会の実現とは、本市が目指す「平和」、すなわち、単に戦争がない状態にとどまらず、良好な環境の下に人類が共存し、その一人ひとりの尊厳が保たれながら人間らしい生活が営まれている状態の実現に他なりません。

このため、本市では、本計画の上位計画である基本計画において、SDGsを計画に掲げる施策の目標として位置付け、その着実な達成を目指すこととしています。

本計画は、第1章「計画の趣旨等」で示したとおり、福祉の各分野における共通的な事項を記載する上位計画であり、また、地域コミュニティの活性化に関する事項も位置付ける計画であるため、これらに関連性の高いSDGsを目標として掲げ、目標の達成に向けた取組を進めていくこととします。

【本計画に関連性の高いSDGs】

第2編 各論

取組体系1 在宅生活を可能にする「公助」としての福祉サービスの整備

高齢者や障害者等が安心して在宅生活を送ることができるよう、介護サービスや障害福祉サービスの更なる基盤整備、補装具費・日常生活用具の給付、サービスの量の確保や質の向上を図るための人材の確保・育成といった支援に取り組みます。

取組項目1 在宅福祉サービスの充実・強化

1 介護・障害福祉サービスの基盤整備と生活支援サービスの充実

在宅生活を支援する介護保険による介護サービスや障害福祉サービスの更なる基盤整備に努めるとともに、掃除や洗濯等の簡易な生活支援を提供する実施主体の増加を図るなど生活支援サービスの充実に取り組みます。

2 障害者の地域生活支援の充実

施設や病院からの地域移行、居宅生活に向けた支援に努めるとともに、65歳到達後も、障害福祉サービスの支給決定や介護保険サービスへ移行した際の利用者負担の軽減、共生型サービスの活用促進などによる切れ目のない支援を実施します。

3 障害児支援サービスの提供体制の強化

障害児支援については、児童発達支援や放課後等デイサービスなど、サービス利用量が急速に増加している事業があることから、引き続きサービスの質の確保と提供体制の強化に取り組みます。

4 ひとり親家庭の子育て・生活支援の充実

ひとり親家庭が安定的な生活を送り自立していけるよう、必要な福祉制度等の情報提供や相談支援など仕事と子育て・日常生活の両立に向けた支援を行います。

取組項目2 福祉機器の活用の促進

1 補装具費や日常生活用具の給付

高齢者や障害者の在宅生活を支援するため、補装具費や日常生活用具の給付を行います。

2 福祉用具の適切な購入・貸与のための環境整備

福祉用具購入・貸与について、利用者が適切な福祉用具を選択するために必要な情報を周知するとともに、企業の福祉用具の開発支援を行います。

3 職員の負担軽減等に資する機器等の導入促進

施設等の職員の身体的な負担の軽減や事務作業の効率化、利用者へのサービスの向上等に資する機器等の導入の促進を図ります。

取組項目3 福祉サービスを担う人材の確保・育成

1 処遇改善や労働環境整備の促進等による人材の確保・育成や定着支援

福祉・医療の現場において、サービスの量の確保や質の向上のため、処遇改善や労働環境整備の促進による人材の確保や定着の支援に取り組むとともに、施設等の職員への各種研修会を実施するなど、必要となる人材を将来にわたって安定的に確保するための取組を推進します。

2 介護人材の裾野の拡大に向けた取組等の推進

- 介護人材の裾野の拡大を図るため、訪問介護に従事するために必要な資格である介護職員初任者研修について、その受講料を軽減するとともに研修修了者の就業・定着を支援するほか、介護職未経験者が介護職に就く契機となるよう、掃除・洗濯など日常生活のサポートを行う生活援助員の資格取得を支援し、取得者のニーズに応じた就業支援に取り組みます。また、介護職経験者による中学校への出前授業など、若い世代に対する介護職への理解促進などに取り組みます。

- 地域団体やNPO、ボランティア団体等の多様な主体が生活支援を提供する活動への参画の促進に取り組み、介護を中心とした福祉サービスを担う専門職の負担軽減を図ります。

取組体系2 地域で支え合う「共助」の仕組みづくりの促進

地域活動の前提となる地域での住民同士の支え合い意識の低下などにより、地域活動を行う上での諸課題が生じていることから、地域福祉活動への住民の主体的かつ継続的な参加への支援や、地域団体等の連携に係る支援などを通じて、地域全体で地域生活課題を解決していくという支え合いの意識を醸成していきます。

取組項目1 支え合いの意識づくりと地域福祉活動への参画の促進

住民の行動は、まずは関心を持つことから始まり、次いで行動しようと決意した上で実践し、さらに行動を支える仲間の存在により定着するといわれています。その際、例えば、行動する者が子育て世帯であれば親子で一緒に活動に参加してもらうことにより、子どもが幼少期から地域や福祉への関心を持ち次世代の担い手の育成につながるなど、あらゆる主体の連携・協働による活動が地域福祉の推進には欠かせないことから、次の取組を行います。

1 地域活動に取り組むための幅広いサポート

- 困りごとの当事者の意見を聴くことや、体験学習、先駆的な実践例などの学びは、関心・共感を得やすく、行動に結び付きやすいため、住民が地域活動を始めるきっかけとなり得る公民館や市・区社会福祉協議会等による講習会・研修会の開催を進めます。

- 地区社会福祉協議会が進めている「小地域活動計画(福祉のまちづくりプラン)」の策定は、住民意識を高め地域課題を共有する上で有効な取組であるため、市・区社会福祉協議会と連携して、その策定・改訂を支援します。

- まちづくり活動を続けていく上で、様々な困難に直面した場合は、区役所に設置している「まちづくり支援センター」や「まちづくり市民交流プラザ」において、相談・助言を始め、まちづくり活動に関する幅広いサポートを行います。

- 地域特性を生かした個性豊かで魅力と活力のあるまちづくりを推進することを目的に、区役所が設定したテーマに基づき、住民の主体的かつ継続的な活動などを支援する「区の魅力と活力向上推進事業」に取り組みます。

- 活動を定着させていくためには、活動に関する情報が広く知られていることが必要であることから、市民が情報を入手しやすい環境づくりが必要です。特に情報の発信・入手については、ICTの積極的な活用が有効であることから、引き続き「ひろしま情報a-ネット」や市社会福祉協議会のホームページにおいて、地域活動やボランティア活動に関する情報の提供を行っていきます。

- 市民や活動の本拠地が市域内にある人が、団体などで市民活動を行う際の活動中の事故による損害を補償する市民活動保険制度を運用します。

2 地域住民等が地域活動へ参画しやすい環境づくり

- 若い世代を対象とした地域活動への参加を促すワークショップを開催し、様々なプログラムを通じて、若い世代の価値観や地域に対する意識を把握するとともに、参加者が地域のことを考えるきっかけとすることで、参加者の郷土愛の醸成を図り、将来の担い手確保に取り組みます。

- 高齢者いきいき活動ポイント事業への参加促進や広島市シニア大学での啓発など、高齢者を始めとした地域住民が地域活動に参加しやすい環境づくりに努めます。

- 地域貢献活動に積極的な企業等の認定や地域貢献活動を行う場合に取得できる休暇制度を整備する企業等のPRなど、企業等の積極的な地域貢献活動への参画を促すことで、勤労世代が地域活動等へ参画しやすい環境づくりを進めます。

3 福祉教育の推進による将来の担い手の確保

- 市社会福祉協議会が行う学校や企業等を対象としたやさしさ発見プログラム事業の実施を支援するなどにより福祉教育を推進し、市民の福祉に関する理解を促進するとともに、子どもの頃から福祉への関心や支え合いの意識を持ってもらい、将来の地域活動の担い手の育成に取り組みます。

- 各学校と地域が地域人材を活用し、地域の特性を生かした特色ある取組を実施することなどにより、将来のまちづくりの担い手である子どもたちの健全育成を図る「地域とともにある学校づくり」と「学校を核とした地域の活性化」を推進します。

4 見守り支え合う地域づくりの推進

- 高齢者の多様なニーズに対応した生活支援を提供するため、地域団体やNPO、ボランティア団体等の多様な主体が生活支援を提供する活動について、地域住民や関係機関への普及啓発、実施団体の確保や運営支援などに取り組みます。

- 民生委員・児童委員や地区社会福祉協議会、町内会・自治会等の様々な活動主体が小学校区を基本にネットワークを構成して、高齢者の見守り活動情報の共有化を図るなど地域全体で高齢者を見守り支え合う取組を支援します。

- 地域において認知症の人への理解者・支援者となる「認知症サポーター」の養成を推進します。また、介護従事者等を対象に、認知症サポーター養成講座の講師となる「認知症アドバイザー」の養成に取り組みます。

5 障害を理由とする差別の解消の推進と障害や障害者に対する理解の促進

- 障害者差別解消に向けた相談体制の充実を図るとともに、広島市障害者差別解消推進条例等に基づき、相談・紛争解決等のための対応に取り組みます。

- 障害者権利条約や関連する法律、広島市障害者差別解消推進条例についての周知を図り、障害者への意識啓発や、市民や地域における普及啓発に努めます。

6 地域活動の担い手確保及びコミュニティリーダー等の育成

- 地域活動の担い手となる人材の確保を図るとともに、その育成を促進するため、区役所、公民館等が、コミュニティリーダー(町内会・自治会、老人クラブ、子ども会等の各種地域団体の長や役員など)の知識・技能の向上や若い層を中心としたサブリーダー(コミュニティリーダーを支え、将来リーダーとなることを期待される人)の養成、リーダー同士の交流を深めることなどに努めます。

- 活動する住民・市民(担い手)だけでなく、担い手の相談に乗り、担い手同士をつないだり、担い手を的確な活動場所へとつなぐ「コーディネーター」の育成が必要であるため、社会福祉協議会等の中間支援組織が育成の主導的な役割を果たすことができるよう、必要な支援を行います。

7 地域コミュニティ活性化推進条例(仮称)の制定に向けた取組の推進

将来にわたり持続可能な地域コミュニティの実現を目指すため、「地域コミュニティ活性化推進条例(仮称)」の制定に向けて取り組みます。

取組項目2 地域団体等の連携による持続可能な地域コミュニティづくりの促進

住民が抱える地域生活課題は福祉分野に留まらず、保健医療、労働、教育、住まい等、様々な分野に広がり、複雑化・複合化している状況にありますが、地域での支え合い意識が低下する中にあっても、そうした課題を解決していくためには、地域福祉活動を推進するための基盤となる地域コミュニティの活性化が重要となるため、地域団体等が連携していくための体制づくりなどの取組を行います。

1 各種地域団体等の活性化支援

地域団体等が連携していくための体制づくりには、その基盤となる町内会・自治会などの地域団体等の活性化が欠かせないため、各種地域団体等の活性化に向けた支援を行います。

2 ひろしまLMOの構築・運営支援等

「自分たちのまちは自分たちで創り、守る」という考え方の下、住民の主体的・継続的な活動を支援することにより、地域コミュニティの活性化を推進していくため、概ね小学校区を活動範囲とした地域を代表する組織として、地区社会福祉協議会や連合町内会・自治会などの多様な主体が連携しながら、様々な地域課題の解決に取り組むひろしまLMOの構築・運営支援などを行います。

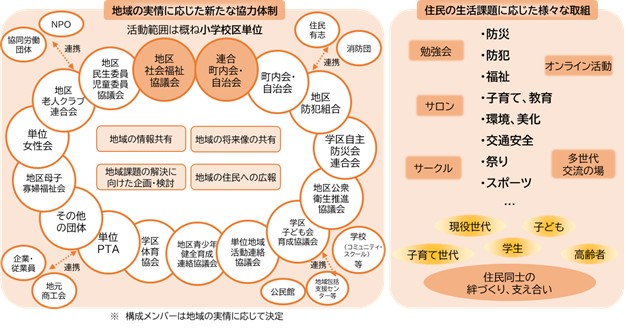

ひろしまLMOのイメージ

3 地区社会福祉協議会による地域団体連携活動の促進

地区社会福祉協議会と地域団体等が連携して取り組む地域課題の解決や地域コミュニティの活性化に向けた取組について、市・区社会福祉協議会と連携して、取組が円滑に実施されるよう支援します。

4 中間支援組織による活動主体間の連携支援

地域課題の解決に取り組む労働形態である「協同労働」の仕組みを活用する団体を支援するとともに、多様化する地域課題への対応力の強化が図られるよう民間活動主体同士の連携を支援します。

取組項目3 社会参加・交流の促進

1 社会参加の場の運営支援

- 地域団体等が運営し全ての高齢者が気軽に参加することのできる「通いの場」である、レクリエーション等の介護予防に資する多様な活動を行う地域高齢者交流サロンや運動を中心とした地域介護予防拠点について、その設置や運営を支援します。

- 認知症の人と家族、専門職、地域住民等が気軽に集い、相談・交流などができる認知症カフェの普及や活動支援などを行うことによって認知症の人とその家族等を支えます。

- 地域における行事等への障害者の参加の機会を増やす取組について検討し、住み慣れた地域等で、地域でのつながりのある安心した生活ができるよう支援します。

- 子育て家庭が孤立して、子育てに係る悩みや不安、負担感等を抱え込むことのないよう、他の子育て家庭の親子や支援者と気軽に交流し相談できるオープンスペースの設置数を拡大するとともに、ニーズの多様化に適切に対応できるよう、一時預かりや地域に出向いての運営(出張ひろば)等機能の充実を図ります。また、共助としての地域のオープンスペースの展開を行政としてバックアップしていきます。

- ひとり親家庭等の生活の向上を図ることを目的に、ひとり親家庭等の子どもの居場所をつくり、子ども達が気軽に集まれる場所を提供するとともに、親同士の交流の場を設けます。

- 幼稚園や保育園等を、地域の就学前の子どもを持つ保護者が気軽に子育て相談等ができる場所として開放します。また、児童館を地域の子育て支援やコミュニティ振興に役立てるため、地域に積極的に開放し利用を促進します。

- ひきこもり当事者など社会的な孤立・孤独に陥りやすい人々については、社会参加につながる前段階として、自己肯定感を育み、自信と気力を取り戻す場を確保することが効果的であり、ひきこもりや不登校等の支援に当たっているNPOと連携して、気軽に利用できる居場所づくりの拡充に取り組みます。

2 多世代・多分野交流の場の確保

高齢者、障害者、子ども等への支援の拠点について、地域住民等がその垣根を超えて相互交流できるよう、地区担当保健師や生活支援コーディネーターが地域住民や地域団体等と連携して、多世代・多分野の交流の場への展開を支援します。

3 社会参加のための外出機会の創出

- 高齢者がこれまで培ってきた知識や経験を活かし、いきいきと活躍できるよう、市社会福祉協議会のシニア応援センターにおける職業紹介に取り組むとともに、ボランティア活動への参加等にインセンティブを付与することで活動を奨励する高齢者いきいき活動ポイント事業を実施するなど、高齢者の社会参加等を促進します。

- 身体的状況等により外出が困難な要支援・要介護高齢者や障害者の外出機会の創出を支援するため、タクシー等を利用する際の交通費を助成します。

- 生活交通の維持・確保を図るため、必要なバス路線の運行経費の一部を補助するとともに、地域が主体となって乗合タクシー等を導入する取組などに対して、助言や補助などの支援を行います。

4 地域住民の活動や交流の促進に向けた取組の推進

- 住民が地域活動を行うための活動費用等の支援や、地域の空き家や空き店舗を活用して活動や交流を行うための拠点を整備する際のリフォーム費用等の補助などにより、住民の地域活動や拠点づくりを支援します。

- 地域のコミュニティづくりの拠点となる集会所について、住民組織が集会施設の建設や改修等の工事を行う場合には、工事等に要する費用の一部を補助します。

- 公民館や福祉センターなど地域の公共施設を地域住民の福祉活動にとって使い勝手が良い場所としていくため、引き続き柔軟な運営、管理上の規制緩和を行います。

- まちづくり活動を安定的かつ持続的に行っていくためには、自主財源の確保が重要となることから、住民と企業等が主体となり、地域内の公共施設等を活用しながら持続的なまちづくりを推進するエリアマネジメント活動を支援します。

取組体系3 地域住民等と支援関係機関による包括的な支援体制の構築

地域住民等と支援関係機関による包括的な支援体制の構築に向けては、前計画において、地域における包括的な支援体制の目標像を掲げ、その構築に取り組んできました。この支援体制を構築するためには、行政による「公助」の取組だけでなく、地域住民等の主体的な地域福祉活動による「共助」の取組が不可欠なため、引き続き、地域住民等の主体的な活動の促進に向けた支援に努めます。

また近年では、人口減少や少子高齢化などの社会的変化の中で、個人や世帯が抱える課題は多様化しており、8050問題やダブルケアなど複数の課題が重なり合い複雑化・複合化した課題や、孤独・孤立やごみ屋敷などの制度の狭間にあり対応が困難な課題が顕在化しています。こうした、複雑化・複合化した課題や制度の狭間といった課題に対応していくため、これまでも、保健師地区担当制の推進等による包括的な支援体制の構築に取り組んできましたが、支援体制の更なる充実・強化に向けて、改正社会福祉法において創設された「重層的支援体制整備事業」を実施します。

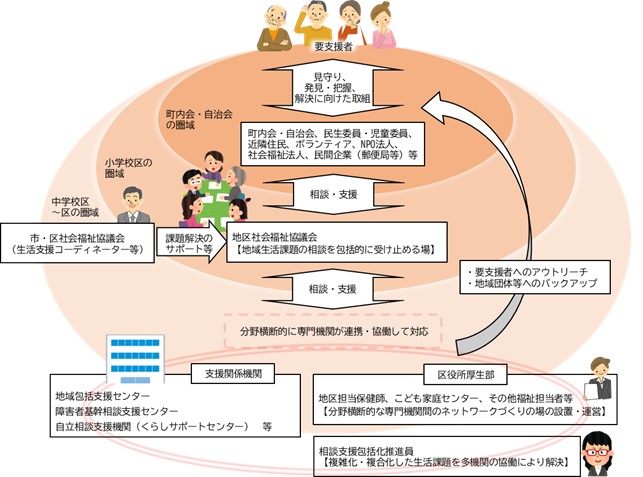

地域における包括的な支援体制の目標像

地域における包括的な支援体制目標像では、圏域の考え方(第1編第1章第4)に示した圏域のうち、町内会・自治会の圏域、小学校区の圏域、中学校区以降の圏域に分けて、その圏域で行われる要支援者への支援のイメージを示しており、各圏域において、次の取組を行います。

なお、この目標像は一般的な支援体制を例示したものであるため、地域ごとの具体的な支援体制は、地域の実情に応じて構築していくものになります。

- 町内会・自治会の圏域

- 町内会・自治会の圏域では、町内会・自治会、民生委員・児童委員、近隣住民、ボランティア、社会福祉法人、民間企業(郵便局等)等が、見守りや日常業務の中で異変や問題を発見します。

- 要支援者の抱える地域生活課題が、買物やごみ出しの手伝いなどによって比較的容易に解決することができる場合には、町内会・自治会等が中心となって、近隣住民やボランティアなど、住民が主体となって解決に向けて取り組むとともに、解決が困難な場合や解決方法が分からない場合などについては、小学校区の圏域にある地区社会福祉協議会や区役所厚生部(地区担当保健師等)などの支援関係機関に相談します。

- 小学校区の圏域

- 小学校区の圏域では、町内会・自治会の圏域での活動から寄せられた地域生活課題についての相談を、地区社会福祉協議会が中心となって包括的に受け止めます。

- 地区社会福祉協議会の構成団体である地区民生委員児童委員協議会、地区青少年健全育成連絡協議会、子ども会育成協議会、女性会、老人クラブ、公衆衛生推進協議会、小・中学校PTA等がネットワークを構築し、要支援者の情報共有を行うなど関係者間の連携強化を図りつつ、課題の解決に向けて取り組みます。

- 地域生活課題の解決に向けて専門的な支援が必要な場合には、中学校区から区の圏域にある各分野の支援関係機関に支援を求めます。その際、制度の狭間の課題など、つなぎ先が明確でない課題については、区役所厚生部に配置されている地区担当保健師等に支援を求めます。

- 中学校区から区の圏域

- 中学校区から区の圏域では、支援関係機関が地区社会福祉協議会では対応が困難な課題の解決に向けて取り組むとともに、複雑化・複合化した課題や制度の狭間といった課題に対しては、地区担当保健師と相談支援包括化推進員が連携し、支援関係機関間の役割分担や支援の方向性の調整などを行うことにより、課題解決に向けて支援関係機関をバックアップします。

- 分野横断的な支援関係機関の連携の基盤となる会議体(区ネットワーク会議)を設置・運営することにより、関係者が顔の見える関係を築き、相談支援や地域づくり支援における分野を超えた連携体制を強化します。

取組項目1 地域住民等が地域における問題を把握し地域生活課題として解決を試みることができる環境等の整備

要支援者に身近な町内会・自治会や民生委員・児童委員、地域ボランティア等が、主体的に要支援者を見守り、地域における問題を把握し地域生活課題として解決を試みることができる環境の整備を目指します。

そのためには、問題を発見したり、その問題を解決できる専門機関につないだりするキーパーソンが必要となるため、発見とつなぎができる人を育成していくための支援を行っていきます。

- 住民・市民のキーパーソンの例

民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会の地域福祉推進委員や拠点スタッフ、地縁組織(町内会・自治会等)のリーダー、ボランティア活動者など - 専門職・専門機関のキーパーソンの例

区役所厚生部(地区担当保健師、こども家庭センター等)、市・区社会福祉協議会(生活支援コーディネーター等)、地域包括支援センター、障害者基幹相談支援センター、自立相談支援機関(くらしサポートセンター)、社会福祉施設・事業所などで従事する専門職

1 各種地域団体等の活動支援

町内会・自治会への加入促進を始め地域団体の活性化に取り組むとともに、民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくりに取り組むなど、地域団体等の活動に対する支援を行います。

2 ボランティア活動の促進

地域住民等がこれまで培ってきた知識や経験を生かして、生き生きと活躍できるよう、市社会福祉協議会の「ボランティア情報センター」等においてボランティアの登録や養成講座の実施などの取組を促進します。

3 市・区社会福祉協議会による支え合いの地域づくりの推進

地域の資源開発、生活支援・介護予防サービスを担う提供主体のネットワーク化及び地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング等を行う生活支援コーディネーターを市・区社会福祉協議会に配置し、地域に不足するサービスの創出や担い手の育成、地域住民同士が交流できる多様な居場所の整備など、参加者の世代や属性を問わず多様なサービスが利用できる支え合いの地域づくりを推進します。

4 協同労働団体の設立・運営支援

働く意欲のある人々が集い、みんなで出資して経営に参画し、人と地域に役立つ仕事に取り組む労働形態である「協同労働」を推進することで、地域住民による地域生活課題の解決に向けた取組を支援します。

取組項目2 地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備

地区社会福祉協議会の活動拠点において、地域における様々な困りごと等を、誰もが気軽に相談できる体制づくりを促進することで、住民同士がつながり合い、様々な課題を解決していけるまちづくりを推進します。

地域でのこうした体制づくりに向けて、地区社会福祉協議会の活動拠点へのスタッフ配置を促進することで、町内会・自治会や民生委員・児童委員、地域ボランティア等の地域活動を通して把握された地域生活課題に関する相談を包括的に受け止め、情報提供や助言を行うとともに、解決が困難な課題については、支援関係機関につなぐことにより、課題の解決を図っていきます。

このため、市・区社会福祉協議会との連携の下、地区社会福祉協議会が行う福祉のまちづくり事業等の地域福祉活動について、継続した支援を行うとともに、複合的な課題や制度の狭間等の課題についても包括的に受け止め、課題の解決に向けた行動をとることができるよう、体制を整備するなどのバックアップを行います。

これらの体制を整備するため、次の取組を行います。

1 地区社会福祉協議会活動拠点づくり及び拠点スタッフ配置の促進

地区社会福祉協議会が活動拠点を整備し、地域の生活課題に関する相談対応を行う拠点スタッフを配置することを、市・区社会福祉協議会と連携・協力して促進します。

この活動拠点において、住民が気軽に相談できる体制を整え、拠点スタッフが受け止めた住民の困りごとや情報等について、解決に向けた関係機関へのつなぎや連絡調整等の役割を果たしていけるよう支援します。

2 地区社会福祉協議会による地域福祉活動の促進

地区社会福祉協議会がこれまでも行ってきた、福祉のまちづくり総合推進事業(近隣ミニネットワークづくり推進事業、ふれあい・いきいきサロン設置推進事業、地区ボランティアバンク活動推進事業)の取組を、市・区社会福祉協議会と共に引き続き支援します。

取組項目3 多機関の協働による包括的な支援体制の整備

地区社会福祉協議会の活動拠点で把握した地域生活課題のうち、地区社会福祉協議会だけでは解決が困難な複雑化・複合化した課題や制度の狭間にある課題等について、区役所厚生部の地区担当保健師が地区活動を積極的に行うとともに、地域包括支援センターや障害者基幹相談支援センターなどの支援関係機関と連携・協働して課題の解決に取り組みます。

このため、区役所厚生部等の支援関係機関の体制の充実を図るとともに、複雑化・複合化した課題や制度の狭間といった課題に対応する支援関係機関をバックアップするため、高齢・障害・子ども・生活困窮などの分野を超えた支援関係機関の連携による支援の調整等を行う「相談支援包括化推進員」の配置を進めます。

また、こうした包括的な支援体制を更に充実・強化していくため、「重層的支援体制整備事業」を実施し、要支援者への支援をより効果的に実施できる体制を整備します。

これらの体制を整備するため、次の取組を行います。

1 支援関係機関の体制及び人材育成の充実

区役所厚生部等の支援関係機関の体制の充実やICT環境の整備等による業務の効率化を図るとともに、職員に対する各種研修などを通じて、より質の高い人材の育成に取り組むことにより、地域では解決が困難な課題等への解決に向けた専門職による支援体制の充実を図ります。

2 分野横断的な支援関係機関の連携体制の強化

分野横断的な支援関係機関の連携の基盤となる会議体(区ネットワーク会議)を区ごとに設置・運営することにより、関係者が顔の見える関係を築き、相談支援や地域づくり支援における分野を超えた連携体制を強化します。あわせて、介護保険制度における地域ケア会議や障害者自立支援協議会等を継続的に実施することで、各支援関係機関における既存のネットワークの連携強化を図ります。

3 相談支援包括化推進員による多機関協働の推進

高齢・障害・子ども・生活困窮など様々な分野の課題が絡み合い、個人・世帯単位で複雑化・複合化した課題や制度の狭間といった課題について、分野を超えた支援関係機関相互間の連携による支援の調整を行うことなどにより、多機関協働による課題解決に取り組む「相談支援包括化推進員」を全区に配置し、支援関係機関をバックアップしていきます。

4 重層的支援体制整備事業による包括的な支援体制の充実

複雑化・複合化した課題や制度の狭間といった課題を抱える地域住民を、分野・属性を問わない包括的な支援体制により支援していくため、既存の相談支援などの取組をいかしつつ、包括的な相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援の3つの支援を一体的に実施する、重層的支援体制整備事業を別記に示す内容により実施します。

5 孤独・孤立対策の推進

孤独・孤立対策推進法や国が策定する孤独・孤立対策重点計画の内容を踏まえ、孤独・孤立対策に必要な取組を推進します。

取組体系4 民間との連携・協働による地域福祉の推進

地域福祉推進のため公益的活動に取り組んでいる市・区社会福祉協議会等の中間支援組織や地域団体、NPO、ボランティア団体等の民間組織との連携・協働により、地域福祉の推進が効果的に行えるよう取り組みます。

取組項目1 社会福祉法人等による公益的活動の促進

1 市・区社会福祉協議会の活動基盤・体制強化

市・区社会福祉協議会が行っている地区社会福祉協議会を中心とした地域活動への支援や生活困窮者支援、社会的に孤立している人への個別支援などの取組について、更なる充実が図られるよう、市・区社会福祉協議会の体制や活動基盤をより一層強化するための支援を行うとともに、連携・協働して地域福祉を推進します。

2 社会福祉法人等の地域における公益的な取組の推進

社会福祉法人等の地域福祉の推進主体が、地域における福祉ニーズを反映した公益的な取組を行うことができるよう、必要な支援を行います。

取組項目2 民間企業等との協働による地域福祉活動の展開

1 包括連携協定の締結による地域福祉活動の推進

民間企業等と協定を締結し、その協定に基づき、民間企業による日常業務の中で把握した高齢者等の異変等に関する情報の提供など、地域における見守り・支え合い活動等を促進します。

2 大学等と連携した地域づくりの推進

大学や専門学校等が地域住民等とともに、地域の課題解決や地域づくりに参画し、地域福祉活動の推進と併せて人材育成を図る取組を推進します。

取組体系5 安心して暮らすことができる生活環境の整備

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるよう、福祉・居住・雇用・教育・権利擁護・災害対応等、地域生活に関わる様々な場面への支援に取り組みます。

取組項目1 住宅・居住環境の整備

1 住宅確保要配慮者が入居しやすい環境の整備

高齢者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録を促進します。また、これらの住宅への円滑な入居のため、セーフティネット登録住宅、居住支援サービス及び居住支援法人(住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供や見守りなどの生活支援等を実施する団体)などの情報を住宅確保要配慮者に提供するなど、住宅確保要配慮者が入居しやすい環境整備に取り組みます。

2 多様なニーズに配慮した市営住宅の整備・改善

個々の障害の特性や多様なニーズに配慮した市営住宅の整備や改善を行うとともに、障害者等の市営住宅への入居を優遇する仕組みについて、引き続き適切な運用と充実に努めます。

3 居住環境の向上のための住宅改修支援

高齢者や障害者等の生活や介護に配慮した住宅への改造等を行う際に、費用を補助するなどの支援に努めます。

取組項目2 福祉のまちづくりの推進

1 ハード・ソフト両面からの福祉のまちづくりの推進

高齢者や障害者等が住み慣れた地域において自立した生活を送ることができ、子どもや子育て中の人などが、より安全・快適に暮らすことができるよう、公共施設や公共交通のバリアフリー化や広島市バリアフリーマップの提供による意識啓発など、ハード・ソフトの両面からの福祉のまちづくりを推進します。

2 民間施設等のバリアフリー化の促進

バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)や同法に基づく基本方針、広島県福祉のまちづくり条例に基づき、民間建築物や公共交通機関等のバリアフリー化に向けた計画的な整備・改善の誘導、民間事業者による心のバリアフリー化についての取組の促進に努めます。

取組項目3 権利擁護の推進

1 成年後見制度の利用促進

認知症、精神障害、知的障害等によって判断能力が不十分で権利擁護支援を必要とする人が成年後見制度を利用できるよう、医療・福祉・司法・行政等による地域連携ネットワークの連携強化を図るとともに、広島市成年後見利用促進センターによる制度の普及啓発、相談支援、後見業務の担い手の確保等に取り組みます。また、成年後見人等への報酬を支払う資力がない成年被後見人等への支援などを行います。

2 福祉サービス利用援助事業の推進

市社会福祉協議会が行う、住民の権利擁護を支える福祉サービス利用援助事業(かけはし)及び成年後見事業(こうけん)の取組について、更なる推進が図られるよう必要な支援を行います。

3 支援関係機関の連携による虐待防止等の推進

- 高齢者、障害者、子ども等の虐待については、それぞれ地域包括支援センター、障害者虐待防止センター、児童相談所などの関係機関が連携して、虐待の防止及び早期発見と保護、養護者の支援等に取り組みます。

- 母子健康手帳交付時の保健指導や、こんにちは赤ちゃん事業等で把握した子育てに支援を要すると考えられる家庭に対し、保健師による継続的な家庭訪問等の支援により、不安や悩みの相談、子育てに関する情報提供等を行うなど、孤立化の防止や育児の負担感等の軽減を図ります。

取組項目4 貧困の状況にある世帯への支援の推進

1 生活困窮者への雇用と福祉の一体的な支援

生活困窮者自立支援法に基づき、複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、自立相談支援機関(広島市くらしサポートセンター)において包括的な相談支援を行うとともに、生活保護受給者等に対し、雇用と福祉施策の一体的な支援を行うなど、自立に向けた支援を行います。

2 ひとり親家庭等への総合的な支援

- ひとり親家庭の親等が、その希望する形で仕事に就くことができるよう、総合的な就労相談、就職に有利となる資格・技能の習得支援、より有利な雇用条件を確保するためのキャリアアップに向けた支援などを行います。

- 子どもが希望に沿った教育段階への進学ができるよう、学校におけるきめ細かな学習指導はもとより、地域において十分な教育が受けにくいとされる生活困窮家庭やひとり親家庭等の子どもに対する学習支援を行うほか、生活や経済的支援など子どもの貧困の問題に対する施策を総合的に推進します。

取組項目5 要支援者の避難支援等の推進

1 避難支援に関わる活動主体との連携による個別避難計画の作成等

高齢者、障害者等で災害時に自力で避難することが困難な避難行動要支援者が安全かつ確実に避難できるよう、地域において情報伝達、避難誘導等の避難支援を受けられる体制を整備するために、地域の避難支援等関係者や福祉専門職等と連携・協力を図り、個別避難計画の作成等の取組を進め、安心して暮らすことができる地域社会の形成を目指します。

2 避難支援の実効性向上と情報伝達体制の充実

避難行動要支援者等の避難支援の取組を推進するに当たっては、災害時を想定した実践的な訓練等を通じて避難支援の実効性を高めるとともに、広島市防災行政無線や防災情報電話通知サービス、防災情報メールなどを活用した情報伝達体制の充実を図ります。

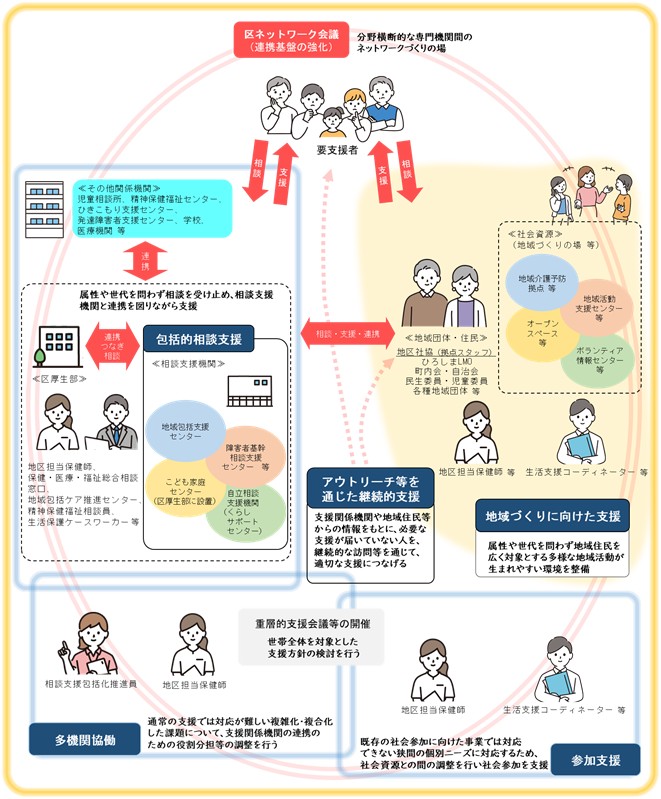

別記 重層的支援体制整備事業(重層的支援体制整備事業実施計画)

1 事業概要

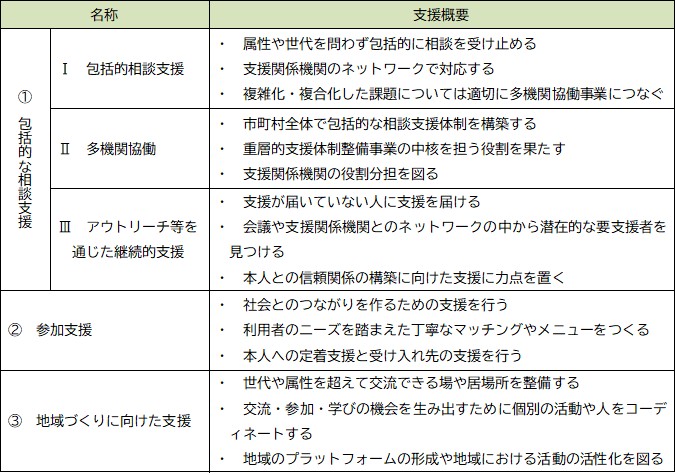

重層的支援体制整備事業は、令和3年(2021年)4月施行の改正社会福祉法において、市町村の任意事業として創設された事業であり、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、既存の相談支援などの取組をいかしつつ、以下の3つの支援を一体的に実施することにより、包括的な支援体制の整備を推進しようとするものです。

- 包括的な相談支援(包括的相談支援・多機関協働・アウトリーチ等を通じた継続的支援)

- 参加支援

- 地域づくりに向けた支援

【重層的支援体制整備事業を構成する3つの支援】

2 実施内容及び実施体制

1 包括的な相談支援

- 包括的相談支援

属性や世代を問わず相談を受け止め、支援関係機関と連携を図りながら要支援者を支援します。- 実施内容

- 他分野の相談を受け止めた際には、適切な支援関係機関へのつなぎ等を実施します。

- 分野を超えて複雑化・複合化した課題や制度の狭間等の課題で、支援関係機関の通常の連携体制では対応が困難な課題については、多機関協働事業につなぐことで、課題解決に取り組みます。

- 実施体制

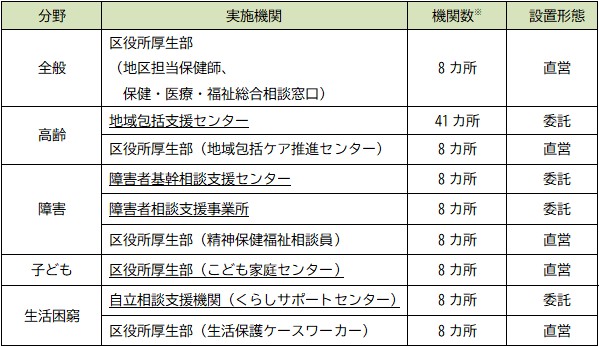

- 包括的相談支援の実施体制は以下のとおりです。

- 重層的支援体制整備事業の趣旨を踏まえ、下線で示す社会福祉法に規定する実施機関だけでなく、区役所厚生部を始めとする本市関係課やその他の支援関係機関においても、同事業の円滑な実施に向けて連携して取り組みます。

- 実施内容

【包括的相談支援の実施体制】

(2) 多機関協働

包括的相談支援で受け止めた課題のうち、分野を超えて複雑化・複合化した課題を抱え、支援関係機関の通常の連携体制では対応が難しい事案について、課題の解決に向けた支援を実施します。

- 実施内容

- 要支援者に関する情報を集約し、支援関係機関の役割分担や支援の方向性などを整理した包括的な支援プランを作成します。

- 支援関係機関の担当者等を集めた重層的支援会議(本人同意がある場合)や支援会議(本人同意がない場合)を開催し、作成した包括的な支援プランをもとに支援内容の調整・共有を行い、支援方針を決定するとともに、支援関係機関全体の支援状況の進行管理を実施します。

- 実施体制

- 多機関協働の実施体制は以下のとおりです。

- 相談支援包括化推進員と区役所厚生部の地区担当保健師が連携して支援を実施します。

【多機関協働の実施体制】

(3) アウトリーチ等を通じた継続的支援

支援関係機関や地域住民等からの情報をもとに、必要な支援が届いていない人に対する継続的な訪問(アウトリーチ)等を通じて、要支援者を適切な支援につなげます。

- 実施内容

- 地区社会福祉協議会の活動拠点等を訪問するなど、日頃の支援活動を通じて潜在的な要支援者を把握します。

- 既存サービスの活用が困難な課題を抱える世帯や行政による支援を拒否する案件など、要支援者の状況等に応じて、支援調整に必要な支援関係機関と連携して訪問等を実施し、適切な支援へつなぎます。

- 実施体制

- アウトリーチ等を通じた継続的支援の実施体制は以下のとおりです。

- 各支援関係機関においても、これまでどおり自分野でのアウトリーチによる支援を実施します。

【アウトリーチ等を通じた継続的支援の実施体制】

2 参加支援

既存の社会参加に向けた事業では対応できない狭間の個別ニーズに対応するため、地域における多様な参加の場や居場所、地域住民同士による見守り活動など、地域の社会資源との間の調整を行うことで要支援者の社会参加を支援します。

- 実施内容

- 要支援者のニーズや課題を丁寧に把握し、社会資源・支援メニューとのコーディネートやマッチングを実施します。

- 既存の社会資源への働きかけ等により、要支援者に対応した社会参加の場を調整します。

- 社会資源へつないだ後も、要支援者や社会資源へのフォローアップを行うことにより、社会へつながり続けることを支援します。

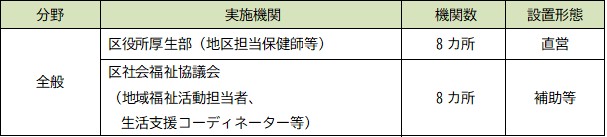

- 実施体制

- 参加支援の実施体制は以下のとおりです。

- 要支援者への個別支援を行っている地区担当保健師と、地域団体等への支援を通じて社会資源への支援を行っている区社会福祉協議会との連携により、要支援者を支援します。

- 各支援関係機関においても、これまでどおり自分野での社会参加への支援を実施します。

【参加支援の実施体制】

3 地域づくりに向けた支援

属性や世代を問わず地域住民を広く対象とする多様な地域活動が生まれやすい環境を整備します。

- 実施内容

- 既存の社会資源を活かしつつ、世代や属性を超えて交流できる場を整備します。

- 交流・参加・学びの機会を生み出すために個人の活動や人をコーディネートします。

- 地域づくりのためのプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図ります。

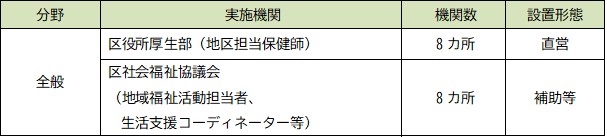

- 実施体制

- 地域づくりに向けた支援の実施体制は以下のとおりです。

- 地域団体等への支援を通じて社会資源への支援を行っている区社会福祉協議会と、日頃の地区活動を通じて地域づくりの場の多世代・多分野化等の支援を行っている地区担当保健師との連携により、地域づくりを支援します。

- 各支援関係機関においても、これまでどおり自分野での地域づくりに向けた支援を実施します。

【地域づくりに向けた支援の実施体制】

<主な地域づくりに向けた支援の実施体制>

<地域づくりの場>

重層的支援体制整備事業による支援イメージ

資料編

内容は、下記のダウンロードから御覧いただけます。

- 地域福祉に関する市民意識調査

- 地域共生社会推進のための「つながり」実態調査

- 第2次広島市地域共生社会実現計画の検討経過

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局地域共生社会推進課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2137(代表) ファクス:082-504-2169

[email protected]