食中毒の基礎知識(Q&A)

Q1 食中毒ってなに?

病原性のある細菌やウイルス、有害な物質がついている食べ物を食べて起こる病気のことです。

主に吐き気・嘔吐、下痢、腹痛、発熱等の胃腸炎症状が現れます。

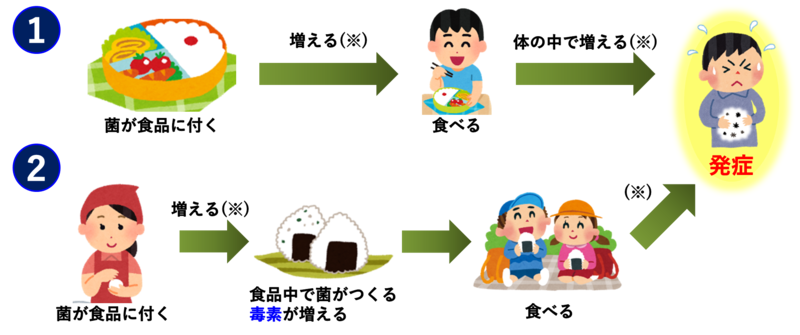

Q2 食中毒はどうやって起きるの?

ポイント

- ※症状が起こるまでの時間(潜伏時間)は、細菌やウイルスによって異なります。

短い場合は食後約30分、長い場合は7日間以上経って発症することもあります。 - ※細菌などの中には体内で増えてから発症するものもあるため、必ずしも直前の食事が原因であるとは限りません。また、ウイルスは食品中では増えません。

Q3 食中毒を起こす細菌はどこに付いているの?

それぞれの食材や箇所には、次のような特有の食中毒を起こす細菌などが付いていることがあります。

肉には、カンピロバクター、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌 など

魚介類には腸炎ビブリオ など

手・指の傷には黄色ブドウ球菌

※細菌やウイルス等ごとの食中毒については、次のリンクをご覧ください

注意

これらの食中毒を起こす細菌やウイルスが、まな板などの調理器具や手を介して他の食べ物にうつる二次汚染も注意が必要です。

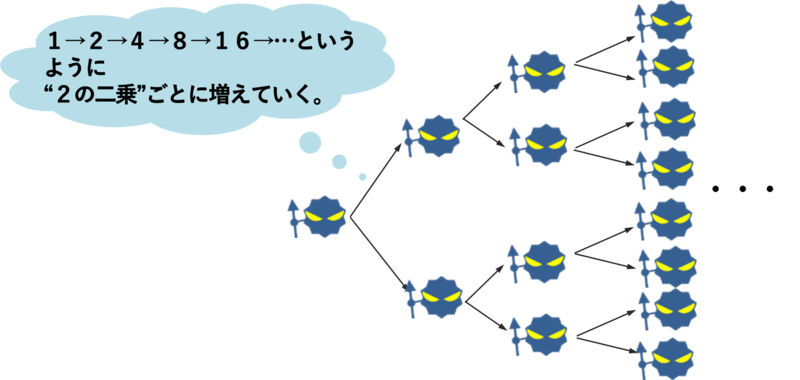

Q4 食中毒を起こす細菌はどうやって増えるの?

食中毒を起こす細菌は細胞分裂を繰り返し、急速に増えていきます。

メモ

腸炎ビブリオの場合、発育に適した条件下で約8分に1回細胞分裂するため、約2時間半後には、細菌1個が50万個まで増殖します。

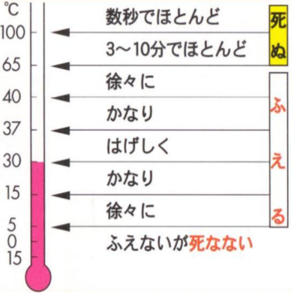

Q5 食中毒を起こす細菌が増えるには?

3つの要素

- 温度

- 細菌が増えやすい温度は30~40℃です。

このことから、夏季は細菌を原因とする食中毒が起こりやすくなります。 - 栄養

- 高タンパク質の食品は、細菌にとって栄養源になります。

このことから、食器などに残っている汚れで細菌が増えやすくなります。 - 水分

- 細菌は、水分の無い場所では増殖できません。

このことから、乾燥不十分な食器やふきんなどは、細菌が増えやすくなります。

Q6 食中毒を防ぐためのポイントは?

食中毒を起こす細菌を、

- 手洗いの徹底!

- 調理器具の洗浄・消毒の徹底!(二次汚染に注意)

- 適切な温度管理の徹底!

細菌は低温(10℃以下)で増えにくくなります。 - 作り置きせず、調理後はすぐ食べる!

(注)ノロウイルスは、食品中では増えず、ヒトのお腹の中だけで増えます。

食品は中心部までしっかり加熱をする!

※ノロウイルスによる食中毒を防ぐには、「持ち込まない」、「つけない」、「拡げない」、「加熱する」

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 食品保健課調査係

〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階

電話:082-241-7434(調査係) ファクス:082-241-2567

[email protected]