広島市地域防災リーダーの活動紹介

実際に地域で活躍している「広島市地域防災リーダー※」の活動について紹介します。

地域毎に様々な取り組みを行っていますので、ぜひご覧ください!

(各区のリンクをクリックしてください。)

-

広島市地域防災リーダーとして活動するためのヒント集

(地域防災リーダーの活動でお悩みの方へ)

本市では、平成27年度から地域の防災力向上を目的として、防災士制度を活用し、地域の防災リーダーを養成しています。

地域防災リーダーの方で地域での取組みを紹介したいという方はご連絡をお待ちしております!!

中区

山根 理光(平成28年度 防災士資格取得)

大手町五丁目町内会自主防災会

地域防災を始めたきっかけ

リーダーのための心理学を学んでいたことや小さい頃から地元の商店街で商売をしながら育ったことから、これまでの経験や環境が地域の防災活動に役立つと思い、地域防災リーダー(防災士)の資格を取得し、活動を始めました。また、身体に障害があり、行動に制限のある母を自分一人で支えないといけない状況であったことも、防災に興味を持ったきっかけとなりました。

活動事例の紹介

先日まで女性の仲間を集めて女士和活防災を発足させ、各地での公演活動やイベントでブース展示を行い、防災意識の向上を呼びかけていました。今は仕事等の兼ね合いもあり、一旦活動を離れましたが、仕事の合間を見つけて、知人の紹介で知り合った方が作成している、マンション型コミュニティサイトのシステムを防災に活かす方法を考え、マンション関係の方にシステムを紹介しております。

地域で活動を行う際のコツについて

生活に無理の無い範囲で継続していくこと、地域の方との横のつながりを作ること、自分の得意分野を明確にすることです。一人での活動には限界があります。そのため、特に、地域の方々との情報交換や横のつながりは大切です。

町内会等の地域との関係が薄くなりつつある現代において、身近な家族や親戚・ご近所さんとの関り合いの中で見つけた問題は、災害時には大きな問題として顕在化するので、ちゃんと向き合い大切にしていくこと。そのためには、日頃から人を尊重しつつ、自分の思いを明確に伝える訓練をしておくことが重要です。防災士の役割は人に防災を教えるだけではありません。そういった地域の問題を解決したり、解決できそうな人を探しておくことが、いざといった時に協力し合うためのキッカケになります。

津森 正裕(平成28年度 防災士資格取得)

幟町中町内会自主防災会

地域防災を始めたきっかけ

- 損害保険会社(リスクマネジメント部門)の経験。コスト面でも予防の効果は大きい。

- 東京での東日本大震災体験と、地域での防災活動の重要性の再認識。

- 広島での各種交流会人脈での行政関係者を主とする皆さんからの情報。

活動事例の紹介

- 中区幟町地区の「わがまち防災マップ」作成。地区自主防災連合会長をサポート。

- 広島市防災士ネットワーク活動、市民防災活動に参画。

- 広島市災害ボランティア本部の活動サポート(広島市防災士ネットワークとして)。

- 防災・減災に関心の高いメンバーで任意団体を設立「レジリナイトHiroshima」。

- 安心安全損害保険協会アドバイザー…地域団体への防災講習会。

地域で活動を行う際のコツについて

- 時間がかかっても、「防災活動は住民側が主体」であることを貫く。

- 可能な限り幅広い関係者とのネットワークづくり…学校、NPO、育児ママの会

- イベント・セミナーでは、主催者側の目的を丁寧に聞く。

防災活動を行う際に苦労したことと、それをどうやって乗り越えたか

- 地域が「自分事」として認識しての具体的な行動につなげること。→急ぎすぎない。

- 活動資金の捻出。→行政との連携、助成金の活用

稲見 勝己(平成30年度 防災士資格取得)

吉島新町一丁目町内会自主防災会

地域防災を始めたきっかけ

以前より町内会活動をお手伝いさせて頂いておりましたが、2017年度より町内会組織の「まごころ会」のお手伝いをするようになり、地域の高齢者の方々を対象にいろいろな町内会活動についてお話をするようになりました。2018年度の広島の大雨災害を機に防災についての不安やお困りごとの相談を頂くようになった為、防災士の資格を取り、地域の安心・安全に貢献できるよう活動するようになりました。

地域で特に推進している活動

従来より、当町内会は各行事が盛んに行われておりますので、特に多数の地域住民の方が集まるイベント会場で、少しの時間でも防災についての情報提供をしています。その際、子供達でも関心が持てる様に具体的でわかりやすい説明をするように心掛けています。定期的に防災や防犯の話しをすることで関心を持ってもらい、高齢者の方でも安心して暮らせる街づくりをしていきたいと思います。

地域で活動を行う際のコツについて

町内会活動全般に言える事ですが、町内にはいろいろな考えを持っておられる方が暮らしておられます。全員の方々に満足を頂くことは難しいので、優先順位を付けて活動するよう心がけています。なるべくたくさんの方に協力頂き、一部の方に負担が集中しないよう、『担い手は多く、負担は少なく』をモットーにしています。

防災活動を行う際に苦労したことと、それをどうやって乗り越えたか

まだまだ、活動を始めたばかりですので、特に苦労はございませんが、活動が定着できるように協力者を増やし、普段から地域の防災・防犯に関心の高い、安心して暮らせる街を目指し、新町1丁目に住んで良かったと言って頂けるような街になればいいなと思っています。とくに若いお母さん方や高齢者の方の声を聞き、子供達や高齢者の方が安心して暮らせる、住みやすい街作りができればと思っています。

今後の活動について

他の学区の自主防災組織との連携を深めたいと思います。

※ 写真は平成31年3月24日(日曜日)に行われた防災教室の様子

山本 則明(令和2年度 防災士資格取得)

地域防災を始めたきっかけ

防災士の資格について会社の上司から勧められ、仕事にも役立つと思い、資格取得しました。取得後、防災士としてどんなことをしたら良いか考えている時に、地域の公民館で防災講座が開催されたので参加しました。その講師が、現在自身が所属している防災士団体(以下、「防災士団体」という。)の代表者であったのをきっかけに防災士団体へ加入し、案内されるイベントの手伝いから始めました。

活動事例の紹介

テレビ局主催の防災イベントにおいて、防災士団体の一員として参加し、水消火器による消火訓練や手作り防災工作の指導を行いました。また、地域の研修会において町歩きをし、防災マップ作成の補助を行いました。

防災士団体の定例会が月1回あり、いろいろな箇所の防災イベントが案内されるので、都合のつくイベントに参加し、先輩防災士たちから教わりながら活動しています。定例会では研修もあり、会場参加やZOOM参加で、防災の知識を深めています。

今後の活動について

防災士団体の先輩防災士の方が、「キッズ防災士」の育成として、地域の小学校で防災講座を行っています。私も自身の学びを深めて、将来的には地域の小学校と協力して、小学生に「防災講座」を行っていきたいと考えています。

東区

木村 隆明(平成27年度 防災士資格取得)

矢田町内会自主防災会

地域防災を始めたきっかけ

平成26年8月20日の広島土砂災害時に町内会長をしていたが、安佐南区・安佐北区の様な災害が自分の地域で起きていたら、いまの自分には何も出来なかったと強く思った。このことが防災活動を始めた大きな動機である。

防災活動を始めるにあたり、一旦活動を始めたら途中で絶対に辞めない決心をし、取組んだ。

活動事例の紹介

- 地域の危険性をみんなで共有する活動 わがまち防災マップの作成(平成27年)

- 町内会で毎年行う避難訓練・防災訓練の実施。毎年6月の第1日曜日と決めて実施しており、4年間継続し実施 参加人数は50~60人。

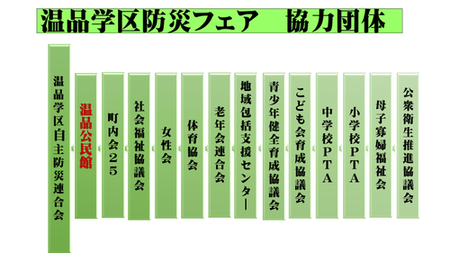

また、避難訓練・防災訓練には他の町内会にも招待状を出し、地域全体の防災活動の推進に努めている。 - 公民館の協力を得て学区全体で防災活動の推進に取り組んでいる。今年は、学区内の13団体(女性会・社協・体協・老人会・小・中PTA等)を巻き込んだ防災フェア等を9月8日に実施し、200名の参加を得た。

- 学区の防災士が集まり(2~3か月に1回)、地域の防災活動で何を伝えていきたいかなどについて話し合いを行っている。

- 地域独自の防災ゲームや避難所運営のシミユレーショゲームを制作し、地域の防災活動に活用しているワークショップ形式で、参加者の男女や年齢を超えたゲームになるよう小学生~高齢者・男性・女性どなたでもできる工夫を行っている。

- 地域の防災リーダーの一人一人に防災活動のテーマを持って活動するように促している。

地域で活動を行う際のコツについて

- 防災の知識はあるに越したことはないが、防災知識3:地域の想い7の比率で取り組む。

- 地域にどのような人がいて、どういった形で防災活動へのご協力をいただけるかを把握する。

(例)- 防災に少しでも関心を持っておられる人

- 自分に不足している(できない)ことを補ってくれる人

- 自主防災組織の人達に、それぞれの得意な分野での協力をお願いする など

- リーダーは明確な「あるべき姿を描き」皆さんに丁寧に説明する。

地域に根差した活動について

「地域の方々に自分自身を知ってもらう」

- 防災以外で地域に足りないことや住民が困っている事を知る努力をする。

- 地域の方に自分を理解していただく方法として、今地域で困っていることは何かを考える。

(例)地域にある7個のゴミステーションを調査して壊れかけ・使い勝手の悪いものを知るまず地域のゴミステーションを整備した。購入品を設置するより地域の人の協力で製作することで、大切に扱っていただくことに重点を置いた。毎月1回~2回町内をくまなく歩き、出会った人と会話をして自分を知ってもらった。 - 毎月の道路掃除後の5分程度を使い、防災に関するニュース等を地域の方に伝えている。

山本 亨(令和3年度 防災士資格取得)

三本松町内会自主防災会

地域防災を始めたきっかけ

災害についてもっと詳しく知りたいと思い、防災士の資格を取得しました。資格取得後は、近所に住んでいる町内会長さんに声がけいただいたこともあり、地域の避難所開設訓練から参加しました。

活動事例の紹介

- 指定緊急避難場所設営に伴う初動対応防災訓練

- 自主防災組織の災害対策本部を対象とした図上演習訓練

防災活動を行う際に苦労したことと、それをどうやって乗り越えたか

まだ経験が少ないので、苦労したことや乗り越えたことは特にありませんが、コロナ禍においては、大人数で集まる際には感染対策をしっかりとりました。

日頃から地域で行うことが可能な防災活動

防災活動という枠にとらわれることなく、地元行事に参加することで隣近所の方とコミュニケーションをとることだと思います。

南区

横山 稔(平成28年度 防災士資格取得)

宇品御幸3丁目南町内会

地域防災を始めたきっかけ

私が防災に関心を持ち始めたのは、1995年の阪神・淡路大震災の頃からです。親友が大阪府に住んでいたこともあり、それまでどこか他人事であった災害が身近に感じた瞬間でした。その後、東日本大震災が発生し、テレビの画面に映し出される津波の脅威を目の当たりにしました。届く訳もないのに、画面に向かって逃げろと叫んだあの光景は生涯忘れることはできません。

私は、この東日本大震災が発生する前から、宇品西地区で「宇品おやぢの会」のメンバーとして活動していました。例年夏休みに宇品小学校の体育館を会場として、子どもたちのお泊り会を開催しており、東日本大震災の発生した年は、防災に関係した内容のお泊り会を開催しました。しかし、参加者が少なく、災害に対しての意識が少ないことに唖然としました。その後、地域の中で避難場所の開設に携わることになり、防災をもっと知りたいと思い、防災士の資格をとったことから今に至ります。

地域で特に推進している活動

宇品西地区は地区防災計画の作成に向けて、平成30年度より活動しています。平成30年度は内閣府が行う津波防災教育実施業務のモデル地区として地域で検討会を4回、避難訓練を1回行いました。ただ、ここに至るまでの道のりは簡単なものではなく、社会福祉協議会、町内会、自主防災会等の多くの地域団体との調整が必要でした。宇品西地区は32町内会がありますが、時には、直接町内会を訪れて説明を行い、少しづつですが真剣に考えてくれる町内会や自主防災会が出てきたことが私の大きな力となりました。今後も、引き続き地区防災計画策定に向けて、関係団体と連携しながら、防災マップの作成や浸水時緊急退避施設を増やす活動をしていきたいと思います。

防災士としての想い

私は、防災士の活動は地域とともにあるべきだと思っています。災害発生時、いかにして住民の方々に避難してもらうかを考えたとき、日頃からのコミュニケーションが最も大事です。確かに防災士の活動をしていると、地域の中で活動しにくい、自治会役員との意思疎通が難しいといった場面はあります。そういったときに防災士は地域の人達より少しだけ防災の知識を持っているだけと、謙虚な気持ちで地域内の活動をしていけば、地域の自治会役員の方々も、住民の方々にも、私達の活動を理解して受け入れてもらえると思います。

また、防災士の活動は、「防災の知識を活かした、ボランティア活動」だと思っています。自分が関わっている地域の住民の方々、講演・防災工作等で関わった人たちに「災害に対しての備えや災害時の避難」の話しを聞いてもらい、防災のことを個人で、各家庭で考えてもらうこと、そしてそれがきっかけとなって災害発生時に1人でも多くの人命を守ることができれば、防災士として活動する意義があるのではないかと思います。

これからも防災士としての努力を続け、地域に必要とされる防災士となれるように努力したいと思います。

藤原 みどり(令和3年度 防災士資格取得)

東雲一丁目自主防災会

地域防災を始めたきっかけ

地元町内会長から「女性避難者には、女性が対応した方が良い案件もあり、そのためにも女性の防災リーダーが必要となるので、防災士になってほしい。」とお話をいただきました。避難者をお世話する係の方に高齢者の方が多いため、実際に動ける若い人を取り込もうと思い、まずは自分が防災士の資格を取得しようと思いました。

活動事例の紹介

まず、以前から上手く機能していないと問題視していた自主防災会の組織図の見直しから始めました。これまでは、子ども会、老人会、女性部、体育部と担当分けをしていましたが、ある班は高齢者ばかり、会社勤めで日中、地域にいない男性ばかりと、実際災害時に活動が回らない班が出ることが予測されました。そこで、老若男女を混ぜるなど班編成を行い、班のリーダーは、若い方にお願いしました。また、女性特有の悩みに対応できるよう新たに「女性班」を設けました。その後、わがまち防災マップを各家庭に配布し、令和4年度に防災訓練を実施しました。

防災活動を行う際に苦労したことと、それをどうやって乗り越えたか

コロナ禍においては、防災訓練を実施する際は、入口を2か所にし、検温など健康観察チェックに努めました。

また、炊き出し等その場での食事は感染症回避のために中止とし、避難食を用意し各自持ち帰っていただきました。

日頃から地域で行うことが可能な防災活動

地域で出会う人と挨拶を交わし、回覧板や掲示板を用いて地域で実施する避難訓練等の行事開催について広報すること。

今後の活動について

令和5年度は、11月に防災訓練を予定しています。また次の訓練では、前回参加者からの要望が高かった「津波一時避難場所へ助け合って上がる」を企画しています。

西区

中下 涼(令和元年度 防災士資格取得)

井口明神学区自主防災会連合会

地域防災を始めたきっかけ

大学時代にはじめて災害現場でボランティアの経験をしました。そこで、おにぎりや菓子パンといった、栄養の偏りがある食事が続き、体調を崩している人々を目のあたりにしました。その経験をきっかけとして、「被災地の食と健康を守る!」との一心で管理栄養士と防災士の資格を取得しました。地域を知らずして防災は語れないと考えており、まずは自分の地域から活動の輪を広げていこうと思っています。

地域で特に推進している活動

“炊き出し”です。災害時には水や食料が不足するため、人々は不安な気持ちになります。「自身が生き延びるためにはどんな備えをしておけばいいのか」という自助の意識から、「持ち寄った食材で何が作れるのか」という共助の意識を強めることに繋げられるのが、炊き出しの良いところだと思います。食は毎日、そしてこれからも付き合っていくものですから、防災への入り口として誰しもが一歩を踏み出しやすいのではないかと思います。炊き出しを通して、各地で共助の意識が広がって欲しいです。

地域で活動を行う際のコツについて

防災は継続することが重要です。そのため、私は自身が“好きなこと”や“興味を持っていること”に防災を絡めて活動をしています。すると、言葉や行動に力強さが増し、結果的には周囲を巻き込んだ活動へ広がっていきます。今後は地域の方の特技を発見し、我が町らしい取組みを見出していきたいです。

防災活動を行う際に苦労したことと、それをどうやって乗り越えたか

私は日本赤十字社のボランティア団体(健康・栄養赤十字奉仕団)で代表を務めつつ、普段は広島の企業で働いています。そのため、防災士を取得した当初は「両立がうまくいくか」と不安がありました。しかし、すべての活動を切り離すのではなく、しっかりと軸を持って両方の活動に取り組むことで、考え方に一貫性が出てくるようになりました。

色々な人と一緒に活動していると、新しい繋がりや面白い発見がたくさんあるので、独りよがりにならないように活動することが重要だと改めて感じています!

湊 比侶未(令和3年度 防災士資格取得)

南観音一丁目北部自主防災会

地域防災を始めたきっかけ

当時、3匹猫を飼っており、転居したばかりで災害が起きた時、我が家の猫達を守り、私がどのように行動したら良いのか分からず、ペット災害危機管理士を受講しました。これをきっかけに共助の大切さを感じ、防災士の資格を取得しました。資格取得後は、地域の方との挨拶を積極的に行い、居住区のハザードマップを確認し、意識しながら歩いてみました。

活動事例の紹介

ショッピングモールや公園などで開催されるイベントにおいて、ペット同行避難についての普及啓発を行うためにイベント出店を行っています。

今後の活動について

回覧板で防災についての情報を多く取り上げ、防災対策チェックリストを配布することで、各個人の防災対策のきっかけ作りとなり、防災意識の向上及び各家庭での準備を強化できたらと思っています。

また、未来を担う子供達と一緒に防災について考え・取り組む機会を作っていきたいと思っております。

日頃から地域で行うことが可能な防災活動について

第一に、防災活動という枠にとらわれず、隣近所や地域住民の方々との挨拶は大切だと思います。また、地域がきれいであることも大切ですので、家の周辺のゴミ拾いや清掃を行っていくことも大切だと考えます。

安佐南区

柳原 隆司(平成29年度 防災士資格取得)

弘億団地自主防災会

地域防災を始めたきっかけ

平成26年度弘億団地自治会の区長役(1,300戸の自治会を7区に分け、1区に10組の組長で構成)が25年振りに回って来ました。前年度区長からの引継ぎで防災・防犯担当となり、引継書類の中から土砂災害警戒区域の地図と住戸リストが出てきましたが、これらの書類をどう扱えばいいのかを前任者に確認しても分からず、ついには安佐南区地域おこし推進課に相談し、説明会にも来て頂いた事他が、防災を始めるきっかけとなりました。

地域で特に推進している活動

自治会1,300戸の内約250戸が土砂災害警戒区域にある事から、平成26年10月に自主防災会を再編し、11月には第1回避難訓練を行いました。避難訓練開催に当たっては自治会の役員(区長・組長)も参加する体制を構築し、防災会役員を含めた全員でサポートしながら、毎年1回行っており、昨年5月末で5回目の訓練を行いました。

地域で活動を行う際のコツについて

避難訓練では3か所の一時避難場所に避難してもらい、避難場所で行う安否確認は避難エリアに在住する自治会役員及び防災会役員が担当し、住民とのコミニュケーションを図る事や、住まいの防災展等の開催を通じて防災意識の向上を心掛けています。

防災活動を行う際に苦労したことと、それをどうやって乗り越えたか

防災会役員の防災意識の向上を図るにはどうすれば良いか考えている時に、広島市における防災まちづくり事業による防災士養成が始まり、平成27年度1名、平成29年度2名、平成30年度3名計6名(私は29年度受講)が防災士資格者となり、防災活動のキ―マンとして防災会の役員をお願いしています。今年度も3名の受講者を確保する予定です。

今後の活動について

私は、安東小学校区自主防災会連合会の会長であることから、社会福祉協議会会長にお願いして、定例理事会の開催がない時期に連合防災会連絡会を開催させて頂き、社協の理事及び学区の防災士(15名)の参加を求め、防災活動についての連絡事項及び動向について説明をさせて頂いています。それとは別に3月には30年度の防災士が6名確定したところで、顔合わせで全員集り意見交換等行いました。防災活動の進め方で悩ましいのは、弘億自治会もそうですが自治会の役員が単年度で総入れ替えする例が多くなっている事です。防災活動は自治会との協調が必須ともいえますが、単位自治会の中での防災活動を防災士の協力のもとに名ばかり防災会から脱却し、自治会の役員が交代しても防災活動に支障は生じない体制について検討し、いつ起こるかわからない災害へ備えたいものです。

林 春樹(平成30年度 防災士資格取得)

毘沙門台学区自主防災会連合会

地域防災を始めたきっかけ

単組(毘沙門台東町内会自主防災会)の防災部長に就任した際に、防災連(毘沙門台学区自主防災会連合会)から防災士養成講座の話をいただき、地域の防災を担当するなら防災の知識が必要と感じたため、防災士の資格を取得しました。

活動事例の紹介

- 地域住民への警戒レベル、避難行動などの防災啓蒙講習の開催

- 安佐南区内の小・中学校での防災教室や高等学校との訓練等の開催

- 消防署職員による普通救命講習会の開催やAEDの普及促進

地域で特に推進している活動

これまでは、防災連と単組との役割が明確化されておらず、各組織が行うべきことについてマニュアル化されていなかったため、先輩方のノウハウが継承されにくいという問題がありました。これを踏まえて、以下のことを推進して行いました。

- フェーズ別・時系列の単組、防災連の行動・役割の明確化

- 地域特性に応じた避難場所の運営

- 避難行動要支援者の個別避難計画の作成と支援行動の実施

- 防災学習等で用いるための動画を作成、防災訓練においては年間計画を作成

防災活動を行う際に苦労したこと、それをどうやって乗り越えたか

これまでは、情報伝達が携帯主流だったため瞬時に情報共有ができていませんでしたが、LINEWORKSを導入することで、グループ別に関係者との情報共有が図れるようになり、安否確認訓練においても活用できるようになりました。

また、令和5年度より毘沙門台学区内の防災士を各単組へ防災リーダー専門委員会として組み入れることで、合同で活動するよう組織編成を変更しました。これにより令和5年8月に学区子ども会が開催した「子ども防災体験会」においては、防災リーダーが中心となって非常食炊き出し訓練を実施しました。防災リーダーが自主的に活動行うよりも、防災連や単組の活動に参加する形で訓練や講習会などを実施すると、地域防災リーダーの参加率が上がると考えています。

日頃から地域で行うことができる防災活動

- 地域の防災マップの作成など

- 地域防災リーダーを対象とした防災講習・学習の実施

- 地域防災リーダーによる自主防災会役員の講習など

古川 直樹(令和元年度 防災士資格取得)

畑組自治会自主防災会

地域防災を始めたきっかけ

私が住んでいます畑組自治会(安佐南区山本学区)は山の傾斜部に住居が広がっており大雨が降ると災害発生が心配される地域です。従来自治会長が自主防災会長を兼務されていましたが自治会業務が忙しく自主防災に力を入れる為に専任者を設けることになりました。私も役員で行事のお手伝いをしておりましたが音消防団に所属しており他の方より防災に対し知識があるとの理由で自主防災会長に任命されました。

しかし何をしたらよいか分からずまずは防災士の資格を取ろうと思い受講しました。また、安佐南区でも地域防災リーダーカレッジの応募もあり、この際と思い受講しました。

活動事例の紹介

ア 土石流災害を風化させない取組み

2021年8月14日に当地区で土石流が発生しました。幸い死者・負傷者はありませんでしたが家屋・田畑に土砂が侵入し被害を受けました。山本地区は約100年前の1926年(大正15年)9月に大規模な土石流が4ケ所発生し死者24名の被害を受けております。

また、2014年8月20日にも大雨で団地の裏山が崩れ民家の庭に流れ込んだり河川の護岸が約10ケ所損傷しました。この時の被害状況は地元紙等で伝承されており2021年の土石流災害も伝承する必要があると考え関係者で災害状況ビデオを作成し地域の集会で発表しておりました。これが区の担当者の目に留まり2023年2月25日に安佐南区役所で開催された防災講演会で「災害を後世に伝える取組」災害を風化させないためにをテーマに約100名の参加者の前で発表しました。過去の災害状況、今回の災害状況、砂防ダム建設状況等を説明し最後に「災害を風化させないためには伝承する側が風化してはいけない」と伝えました。

イ 災害緊急連絡網の改善

早期避難を呼びかける為に各班で災害緊急連絡網が構築してありました。しかし、伝達訓練においてうまく機能しておらず体制を含め改善しました。梅雨に入る前の毎年6月中旬に伝達訓練を実施しています。大雨時にレベル4(避難指示)が発令されると災害緊急連絡網で各世帯に連絡し避難を呼びかけています。同時に地域の集会所を開設しています。

ウ 消火訓練

行事開催の時に水消火器による消火訓練を実施しています。各家庭に消火器をもたれていますが、実際に使用することは稀で、いざという時に操作を間違えないように訓練が大切と考え実施しています。

防災活動を行う際に苦労したことと、それをどうやって乗り越えたか

自主防災会長になって1年4ケ月が過ぎた時に土石流災害が発生しました。集中豪雨的な雨でなく長雨が続いた状況でまさか土石流が発生するとは予想していませんでした。消防への連絡、負傷者の有無は確認しましたが家屋・田畑に土砂が流入し車は流され道路には泥水が流れ続けておりあとは何をして良いか分からず唖然としておりました。

当時の自治会長が2014年の災害の経験から復旧にはボランティアの協力が必要と判断され安佐南区社会福祉協議会に要請しました。ボランティアの方々のお力により早期に復旧しました。初めての経験でありましたが災害発生時には物資面、メンタル面で各方面の方々が活動されていることも知りました。

今後の活動について

土石流災害を風化させない為に啓蒙活動を継続していきます。また、コロナで延期となっていました救急救命訓練を実施します。

本年4月に山本学区自主防災連合会の副会長に任命されましたので学区内の防災についても活動していきます。同学区においては山本小学校で地震を想定した避難訓練を実施します。

安佐北区

森原 浩紀(平成27年度 防災士資格取得)

倉掛一丁目自主防災会

地域防災を始めたきっかけ

- 平成26年度にくじで、会員365軒の倉掛1丁目自治会の会長になり、それ以降は副会長として自治会に関わってきました。

- 平成26年8月20日の豪雨で、土砂に埋もれてしまった息子の原付を梅林駅に取りに行った時、小さな身体でスコップを引きづりながら歩く子供達の姿を見て、自分にも何かできるのではないかと感じました。

- その後、大林地区のボランティアに参加したことで、こんなにも大きな災害が自分の暮らしている地域にも、おきる可能性があると実感しました。

地域で特に推進している活動

- わがまち防災マップ

倉掛学区では、学区自治会連絡協議会から別組織として、倉掛学区自主防災会を立ち上げました。広島市で養成された防災士、自治会会長などが発起人となり、わがまち防災マップを作成した方々、防災ボランティアスタッフの募集で賛同した有志などを含めたメンバーで活動を始めました。(倉掛学区自主防災会としました。) - 避難行動要支援者については、社会福祉協会・倉掛学区自治会と連携を取りながら、自主防災会がリーダーシップを取って行っています。

- 防災士とその他の一緒に活動を行ってきたメンバーで勉強会を月1回実施(第三土曜日)しています。

地域で活動を行う際のコツ

- 防災士1人では活動の限界がありますので、仲間(チーム)を作るのが大切です。

- 災害時の共助の力になるため、自治会の行事にも参加し、地域の方々と絆を作っておくことです。

防災活動を行う際に苦労したことと、それをどうやって乗り越えたか

団地の『安全神話』対策として

- ハザードマップで示された実際の危険個所を確認しました。

- C団地は、団地の大半が大規模盛土造成地帯であり、地震時の揺れが大きい事や地震後は擁壁の点検が必要であることなどを周知しました。

- 防災士の経験談や広島市防災士ネットワーク(市内の防災士等が集まって防災活動を行っている任意団体)の活動を地域の方に話したりしました。

- 地域で防災活動を行うにあたり、広島市防災士ネットワークから応援がある事など、アピールをしました。

- 小学校で子供防災研修会を開催したり、地域のまつりで防災工作を行うなどの活動をしました。

これから活動を行う方々へ

- 自主防災会のメンバーには、「初心を忘れずに焦らずにコツ、コツやっていきましょう、一度にはできないので、できる範囲でゆっくり活動しましょう。」という言葉をいつも言っています。この自主防災会メンバーの方々とは今後も末永くお付き合いをしたいと思っています。

- 防災士は地域でのリーダーシップを取るために、地域内外で、いろんな活動を行い、経験、スキルアップの機会を作っていただきたいと思います。

- 最後に、地域で防災活動を続けていくためには、金銭面や人材面でも地域のバックアップが必要不可欠です。私達は倉掛学区自治会連絡協議会のおかげで防災活動を続けられています。

小川 優子(令和元年度 防災士資格取得)

ふじランド自主防災会

地域防災を始めたきっかけ

平成30年7月豪雨の際、居住地域において土砂災害の大量の土砂により道路が通行止めとなる経験をした。その際、私自身は避難所へ行きませんでしたが、今後起こる災害を不安に感じたこと、子どもが障害を持っていることもあり、地域の中で障害者について理解している人が災害時に必要だと思いました。

そして、自主防災会においてわがまち防災マップを作成する際に、講師の方が防災士の養成講座についてお話されていたこともあり、防災士の資格を取得しました。

活動事例の紹介

- 第4回広島市防災セミナートークセッション登壇

- 口田学区防災研修に参加

- 広島市手をつなぐ育成会親の会会員向け通信において、防災情報の発信

- 広島市手をつなぐ育成会家庭教育学級の研修会講師

- 地域の保育園が実施する避難訓練の手伝い

- 障害者本人向け・保護者向けの防災力向上講座の実施

第4回広島市防災セミナートークセッション登壇の様子

防災活動を行う際に苦労したこと、それをどうやって乗り越えたか

防災士資格取得後は、コロナ禍であり、町内の行事は中止となっていたため特に苦労した点はありません。今後徐々に町内の活動が再開されれば活動に参加して頑張りたいと思っています。

今後の活動について

地域の要配慮者のことを考えて、防災活動を実施していきたいと思っています。個別避難計画の対象者には該当しないものの、一人では避難所に行くことが難しい方もおられるので、そのような方をどう支援していくかは地域だけで考えるのではなく広島市全体の取り組みが出来ることを願っています。

安芸区

定末 良子(平成30年度 防災士資格取得)

幸崎団地自主防災会

地域防災を始めたきっかけ

平成26年8月豪雨時に、友人が被災地域に居住しており、発災後しばらく連絡が取れなくて心身共にとても疲弊しました。その後、私の居住地域が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されました。このことから、平成28年に主人をはじめとして、40代の人達で「自分達の地域は、自分達で守る!!」住みし地域に少しでも恩返しが出来ればと自主防災会を立ち上げたことがきっかけです。

地域で特に推進している活動

- わがまち防災マップの作成を行いました。(平成30年3月に完成し、4月に配布)

- 「Snsの活用」を推進しています。自主防災会のLineグループを作り、住民の方にも可能な限り登録してもらっています。大雨の恐れがあるときや台風の進路にあたるときなどに注意喚起を行ったり、避難の啓発に活用しております。また、安否確認ができるように避難時にいつ・どこに避難したという情報を共有しています。

- 台風の進路にあたるときは、今後の進路や大きさなどの情報を印刷配布しています。

- 大雨時に避難した方へ、その場で防災講座を開催しています。

地域で活動を行う際のコツ

- 自主防災会の役員全員が仕事をもっているため、できる人ができることをしています。

- 地域の方とのコミュニケーションを図り、繋がりをもつようにしています。

- 住所としては安芸区矢野ですが、実際には安芸郡海田町と隣接しており生活エリアはほぼ海田町(小学校も含め)のため、海田町の避難訓練等にも参加しております。

防災活動を行う際に苦労したことと、それをどうやって乗り越えたか

自主防災会発足までは、自治会の多くの世帯が岩盤がしっかりしているから大丈夫といった安全神話ができており、土砂災害警戒区域に入っている危険な区域であることをわかってもらうまでに時間を要しました。また自主防災会を発足するための承認にも年数を要しました。それをどうやって乗り越えられたかというと、私より若い40代の『今、どうにかしなければ』という声と同志の熱意があったからだと感謝しております。

堀内 直子(令和元年度 防災士資格取得)

阿戸町第2区町内会自主防災会

地域防災を始めたきっかけ

若い頃から地域の女性会で活動しており、小学校区の炊き出し訓練などさまざまな活動をしていました。防災士資格取得の数年前まで女性消防団員として活動し、普通救命講習の指導をしており、防災に興味があったため防災士資格を取得しました。

活動事例紹介

阿戸町女性会が年3回発行している「女性会だより」に防災部コラムを掲載しています。また、社会福祉協議会が実施していた町内への配食サービスが廃止されたことに伴い、町内への配食サービスを女性会により実施することにしました。

今後の活動について

現在も実施している女性会発行の「女性会だより」において防災部コラムの掲載や防災情報の発信を継続していきたいと思っています。

個人情報の観点から活動が難しい現状もありますが、活動範囲をより広げていきたいと思っています。

佐伯区

品川 國彦(平成27年度 防災士資格取得)

上五原町内会自主防災会

地域防災を始めたきっかけ

平成27年4月より、水内地区の連合町内会長に就任し、初めての佐伯区の自主防災会会議に出席したところ、副会長を務めることとなりました。しかし、湯来町の地形等は安全なところが少なく、過去に災害も発生しているところから、防災に対しての知識を付ける必要があると感じ、当時の佐伯区防災会長の指導で防災活動を開始したのがきっかけでした。

活動事例の紹介

- 「自分の命は、自分で守る」を基本として、何事にも取組むこととしています。まずは、自ら「命の笛」としてホイッスルを昼夜問わず身に付けることとしています。

- 平成29年から、町内会毎に町歩きを実施し、「わがまち防災マップ」の作成に取組み、15町内会中14町内会で作成し、全戸へ配付しました。

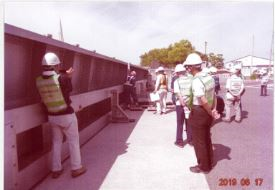

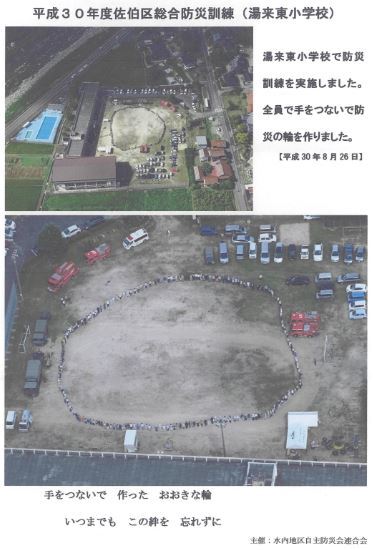

- 平成30年度は、佐伯区の防災訓練を湯来東小学校を中心として実施し、地区1,200名中、200名を越える参加がありました。

- 年に1回以上、佐伯区地域起こし推進課の協力を得て、地区内の防災会長を対象として防災研修会を開催しています。

- 水内地区の防災マニュアルを関係者に配布しました。

地域で活動を行う際のコツ

「自分の命は自分で守る」が基本ホイッスルは何か、よく皆さんに質問されます。中にはサルを追うためですか?と聞かれる方もいます。そのとき私は、「命の笛です。」と答えます。災害が起きて、救助が必要な状況になっても、ホイッスルを吹けば自分の位置を他の人に知らせることができます。

- サロンの「いきいき百歳健康体操」のお世話をさせていただいており、その中で「火災が発生したら」、「土砂災害の危険」、「地震が発生したら」等、防災活動以外の場でも、ワンポイントでお知らせしています。

- 消防署等の協力を得て、「119番のかけ方」、「AEDの使い方」、「消火器の使い方」等、身近なことをテーマとして学ぶ機会を作っています。

- わかりやすい新聞記事、教材、パンフレットがあれば活用しています。

- 自分ではわかっていても、皆さんは知らないこともあるので、「ご存知とは思いますが・・・」

という言葉を入れて、説明やお知らせを行うようにしています。

防災活動を行う際に苦労したことと、それをどうやって乗り越えたか

平成30年8月26日に実施した、佐伯区防災訓練では、大規模な訓練になることで上手くいくのか、少子高齢の地域の中で参加があるのか不安でしたが、佐伯区の地域起こし推進課、消防署、自衛隊、警察署、町内会の自主防災会メンバー、民児協、水内女性会の皆さん、町内会の多くの方々のご支援で、盛大のうちに終えることができました。

自分の力はたいしたことはありませんが、本気でやっていれば必ず道は開けると思います。特に佐伯区の地域起こし推進課、消防署の方には沢山の助言をいただき、私のエネルギーとなりました。

今後の活動について

今後の活動は、地域の防災士のネットワーク化を図り、情報を共有し、地域の皆さんが被災されぬような体制づくりをしていきたいと思っています。基本は「自分の命は自分で守る」です。その上で、「自助」、「共助」、「公助」が一体となって防災活動に取組めるよう努力していきたいです。

平岡 尚(令和3年度 防災士資格取得)

中土手自主防災会

地域防災を始めたきっかけ

私自身が学区連合会長・社会福祉協議会会長であるため、学区内で防災講座(消防職員及び災害予防課職員による出前講座)を開催することから始めました。防災講座の周知については、回覧板や地域サロン(100歳体操等々)にて実施しました。また、防災士の資格は、防災士である知人からの紹介により資格を取得しました。

活動事例の紹介

- 避難所体験会(当学区内防災士が企画)の開催

- 救命講習の開催

- 防災・救急講座の開催

- 災害時避難行動要支援者個別避難計画の作成(地域団体の連携による)

今後の活動について

令和5年度は学区を4つに分けて防災訓練を予定しています。五日市学区の防災リーダーについては、自主防災会連合会の運営委員としており、このように地域で開催する防災訓練の企画・運営は学区の防災リーダーが実施しています。

若手防災士(中学生~大学生)

学生の方々の春休みの期間を利用して、平成31年3月27日に広島市防災士養成講座を受講した学生の方々に集まっていただき、若手防災士のつどいを開催しました。つどいでは、防災に興味を持ったきっかけや将来行ってみたい防災活動を発表するとともに、地域や学校での防災に関する情報の交換を行いました。今後も長期の休み期間を利用して、定期的に情報交換を行っていきたいと思います。

伊藤 蒼空(平成30年度 防災士資格取得)

防災に興味を持ったきっかけ

幼い頃から気象に興味がありました。安佐南区に住んでいた小学4年生の時、8月20日豪雨災害を目の当たりにし、自然の力の恐ろしさを実感しました。その経験から、自分にできること、役に立てることを考えるようになりました。

将来やってみたい防災活動

地震や災害経験の少ない外国人や小さな子供にもサポートができるような、防災の技術と能力を身に付けたいです。

羽場 流星(平成30年度 防災士資格取得)

防災に興味を持ったきっかけ

学校の地学の先生が災害についての研究をしており、その先生の授業で災害や防災の話しをたくさん聞き、興味を持ったことがきっかけとなりました。

将来やってみたい防災活動

消火訓練や応急訓練などを学校で行いたいです。実際災害が起きた時に人の役に立つ技術を学びたいと思います。

槇尾 優舞(平成30年度 防災士資格取得)

防災に興味を持ったきっかけ

8月20日豪雨災害での深川地区での復旧活動に参加したことで防災に興味を持ちました。また、最近災害が多くなっているので、防災士の資格取得を通して、防災の知識を増やしたいと思いました。

将来やってみたい防災活動

自分が通っている学校や地域の学校で、避難訓練、Hug(避難所運営ゲーム)などの研修会をやってみたいです。

このページに関するお問い合わせ

危機管理室 災害予防課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2664(代表) ファクス:082-504-2802

[email protected]