高齢者虐待防止・早期発見マニュアル

平成18年4月1日から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。

高齢者虐待防止の取り組みは、高齢者を、虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるよう支援するものです。

高齢者虐待を防止するためには、できるだけ早い段階で把握し、対応することが必要です。そのため高齢者虐待のサインに気づき、適切な養護者支援につなぐ手引きとして、介護保険サービス従事者、特に介護支援専門員の皆様にご活用いただくように、「高齢者虐待防止・早期発見マニュアル」を作成しました。(平成19年3月作成。令和2年4月組織再編に伴い、担当課名を変更)

※高齢者虐待に関する最新の調査結果等は以下のリンク先をご参照ください。

1.はじめに

高齢者虐待について、平成15年度に厚生労働省が行った調査では、虐待を受けている高齢者のうち約1割が生命に関わる危険な状態であり、約半数が心身の健康に悪影響がある状態であったと報告されています。

このような中で、平成18年4月1日から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。この法律は、虐待を受けた高齢者に対する保護、養護者の負担の軽減を図ること等の高齢者虐待の防止に資する支援のための措置等を定めることにより、高齢者の権利・利益の擁護に資することを目的としています。本市においては、各区地域支えあい課と地域包括支援センターが中心となって、高齢者虐待に対応しています。

高齢者虐待防止の取り組みは、高齢者を、虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるよう支援するものです。虐待という言葉から、高齢者の養護者は加害者として捉えられがちですが、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の名称が示すとおり、高齢者虐待防止の取り組みには、養護者支援の視点が極めて重要です。

養護者支援により高齢者虐待を防止するためには、できるだけ早い段階で把握し、対応することが必要です。そのためには、高齢者やその養護者の様子から、介護疲れや介護の困難さなど、養護者が発するSOSを的確に把握することが求められます。

この「高齢者虐待防止・早期発見マニュアル」は、高齢者虐待のサインに気づき、適切な養護者支援につなぐための手引きとして、介護保険サービス従事者、特に介護支援専門員の皆様にご活用いただくことを目的としたものです。

高齢者虐待のサインに気づいたら、サービス担当者会議などで情報を共有し、養護者支援の視点から適切に対応するとともに、虐待が疑われる場合には、各区地域支えあい課や地域包括支援センターにご相談くださいますようお願いします。

2.高齢者虐待と支援の流れ

高齢者虐待は、高齢者の尊厳を侵す深刻な問題ですが、特定の人や家庭で起こるものではなく、どこの家庭でも起こりうる身近な問題です。

介護保険制度の普及、活用が進む中で問題が表面化し、平成18年4月1日から、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「法」という。)が施行され、高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び養護者に対する適切な支援について、市町村が第一義的に責任を持つことになりました。

また、保健・医療・福祉関係者は、高齢者虐待の早期発見や虐待を受けた高齢者の保護のための施策へ協力するよう努めることとなっています(法第5条第2項)。

法では、「高齢者」とは65歳以上の者と定義されています(法第2条第1項)。

また、高齢者虐待を1 養護者による高齢者虐待(法第2条第4項)と2 養介護施設従事者等による高齢者虐待(法第2条第5項)に分けて次のように定義しています。

なお、法の一部改正により、平成24年10月1日からは65歳未満の者であって養介護施設を利用又は養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者については、高齢者とみなして、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する規定が適用されることになりました。また、障害のある在宅高齢者については、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」も合わせて適用されます。

- 「養護者」とは

養護者とは「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」(法第2条第2項)とされており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当します。 - 「養介護施設従事者等」とは

養介護従事者等とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が該当します。

| 区分 | 養介護施設 | 養介護事業 | 養介護施設 従事者等 |

|---|---|---|---|

| 老人福祉法 による規定 |

|

老人居宅生活支援事業 | 「養介護施設」又は 「養介護事業」の業務に従事する者 |

|

介護保険法 |

|

|

「養介護施設」又は 「養介護事業」の業務に従事する者 |

(注)このマニュアルでは、「養護者による高齢者虐待」について記述しています。

(1)高齢者虐待の種類と緊急性の判断の目安

法では、高齢者虐待を、「身体的虐待」、「介護・世話の放棄・放任」、「心理的虐待」、「性的虐待」、「経済的虐待」の5種類に分けて定義しています(法第2条)。

高齢者虐待の種類と、それぞれの行為の例・緊急性の判断の目安を下記の表に示します。状況に恒常性・継続性があり、改善の見込みがない場合は、特に注意が必要です。

高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、すみやかに関係窓口に通報してください(法第7条)。

| 虐待行為 | レベル3(最重度) 生命、心身の健康、生活に関する危険な状態が生じている |

レベル2(重度~中等度) 生命、心身の健康、生活に著しい影響が生じている |

レベル1(軽度) 生命、心身の健康、生活への影響が予想される |

|---|---|---|---|

|

「高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること」

など |

暴力等により、生命の危険がある(重度の火傷、骨折、頭部外傷、首絞め、揺さぶり、身体拘束など)。 | 暴力等により、比較的軽症である打撲痕、擦過傷、内出血が認められる。睡眠薬の過量摂取による過度の睡眠状態がみられる。 | 時々、軽くつねられる、叩かれるといった状態がみられる。 |

| 虐待行為 | レベル3(最重度) 生命、心身の健康、生活に関する危険な状態が生じている |

レベル2(重度~中等度) 生命、心身の健康、生活に著しい影響が生じている |

レベル1(軽度) 生命、心身の健康、生活への影響が予想される |

|---|---|---|---|

|

「高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること」

|

食事が与えられないことによる重度の低栄養や脱水状態がみられる。十分な介護を受けられないことにより、重度のじょく創や肺炎を起こしたり、戸外放置がみられる。 | 食事が与えられないことによる体重の減少がみられる。十分な介護が受けられないことによる極めて不衛生、不潔な状態がみられる。 | 一時的にケアが不十分な状態がある。状態にあったケアがなされていない。 |

| 虐待行為 | レベル3(最重度) 生命、心身の健康、生活に関する危険な状態が生じている |

レベル2(重度~中等度) 生命、心身の健康、生活に著しい影響が生じている |

レベル1(軽度) 生命、心身の健康、生活への影響が予想される |

|---|---|---|---|

|

「高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」

|

著しい暴言や拒絶的な態度により、人格や精神状況にゆがみが生じている。時に、抑うつ状態や自殺企図にまで至る。 | 暴言や無視により、無気力や自暴自棄な状態になっている。自己効力感の低下が著しい状態がみられる。 | 無視や幼稚言葉や暴言があり、落ち込むことがある。 |

| 虐待行為 | レベル3(最重度) 生命、心身の健康、生活に関する危険な状態が生じている |

レベル2(重度~中等度) 生命、心身の健康、生活に著しい影響が生じている |

レベル1(軽度) 生命、心身の健康、生活への影響が予想される |

|---|---|---|---|

|

「高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること」

|

同意のない性行為がなされている。わいせつな行為をされること、又はさせられること。恒常的な行為が続く、又は性感染症などに至る。 | 排泄介助後、下半身を裸にして放置するなど、心理的・身体的な苦痛がある状態がみられる。 | 性的な言葉かけ、接触、態度、視線により、精神的に苦痛を感じている。 |

| 虐待行為 | レベル3(最重度) 生命、心身の健康、生活に関する危険な状態が生じている |

レベル2(重度~中等度) 生命、心身の健康、生活に著しい影響が生じている |

レベル1(軽度) 生命、心身の健康、生活への影響が予想される |

|---|---|---|---|

|

「養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること」 《内容と具体例》

|

年金の搾取等により、収入源が途絶え、食事が摂れない、電気、ガス、水道が止められる。 | 年金の搾取等により、支払いが滞りがちとなる。 | 他者が年金等を管理し、時折、本人の承諾なく使っている。 |

高齢者虐待に関する介護支援専門員調査結果(広島市)

高齢者虐待の行為

「身体的」が48.6%で最も多く、次いで「心理的」(47.9%)、「介護放棄」(39.6%)、「経済的」(22.9%)となっている。

また、一人の高齢者へ行われている行為の種類は、重複していることが多い。

(注)平成18年2月に実施した、広島市内の介護支援専門員(回答のあった介護支援専門員:303人)を対象としたアンケート調査では、過去2年間で、介護支援専門員の113人(37.3%)が、高齢者虐待と思われる事例162事例に関わったと、回答がありました。

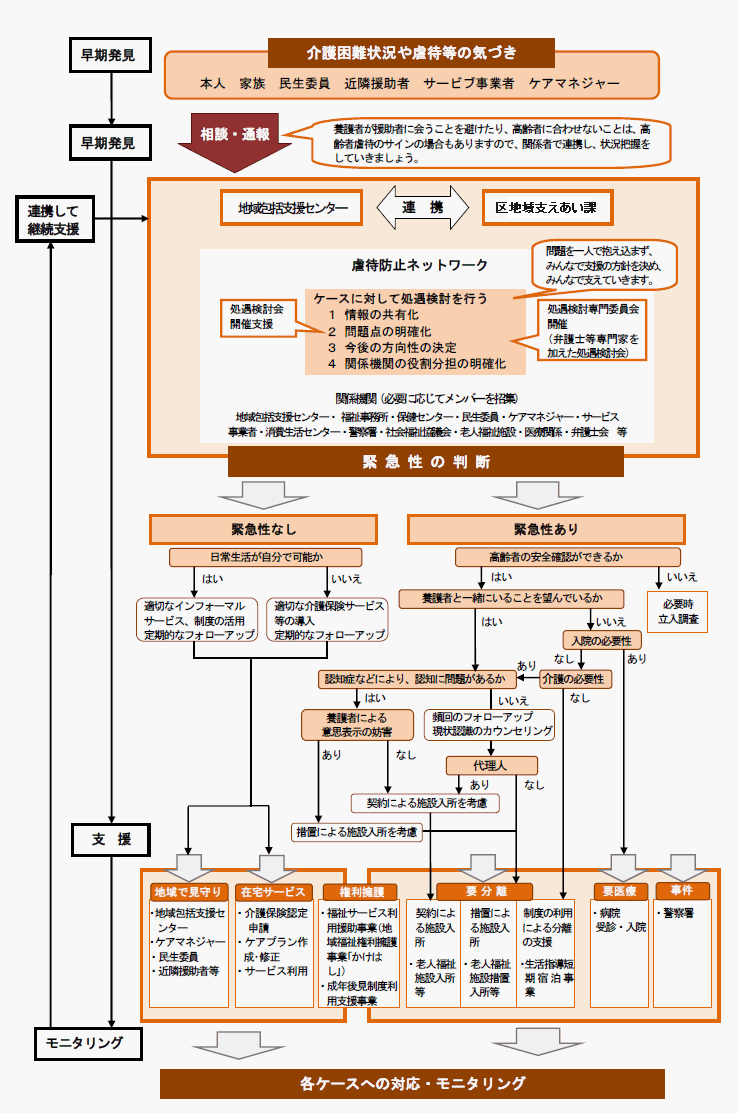

(2)高齢者虐待の相談と支援の流れ

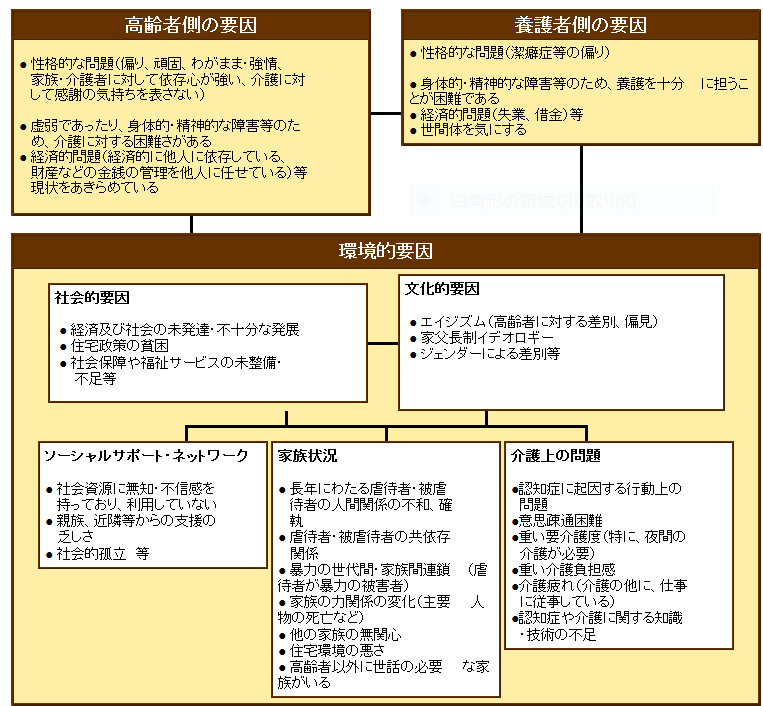

(3)高齢者虐待の要因

高齢者虐待の状況や要因の傾向を理解することは、支援の必要性に早期に気づくために有効です。

高齢者虐待は、以下の様々な要因が関連して発生するとされています。下記の3つの要因が重なると、発生の可能性が高まると考えられます。

- 虚弱などの虐待を受ける可能性が高い高齢者側の要因

- 失業・借金など虐待に至る可能性が高い養護者側の要因

- 密室性などの環境的要因

高齢者虐待に関する介護支援専門員調査結果(広島市)

高齢者虐待発生の要因

高齢者側の要因では「認知症による言動」が43.1%を、養護者側の要因では、「介護疲れ」が43.4%を占めていた。

(4)高齢者虐待の状況

以下は、平成15年度に実施された「家庭内における高齢者虐待に関する調査」(財団法人医療経済研究機構)における担当介護支援専門員の回答からの状況です。

また、「高齢者虐待に関する介護支援専門員調査結果(広島市)」を〔 〕内に記載していますが、ほぼ同様です。

虐待を受けていた高齢者本人の状況

「性別」は、男性23.6%〔22.9%〕、女性76.2%〔73.6%〕

「年齢」は、75歳以上の後期高齢者が80%以上を占める。〔80歳以上の高齢者が61.1%以上を占める。〕

虐待を受けていた高齢者のほとんどが要介護認定を受けており、要介護3以上の方が51.4%〔43%〕を、認知症の症状がみられる高齢者が60%程度〔68.1%〕を占めている。

主な虐待者の状況

高齢者本人との続柄は、「息子」(32.1%)「息子の配偶者(嫁)」(20.6%)「配偶者」(20.3%)「娘」(16.3%)の順で多くなっている。

〔高齢者本人との続柄は、「息子」(28.8%)「配偶者」(24.7%)「娘」(21.2%)「息子の配偶者(嫁)」(13.0%)の順で多くなっている〕

88.6%(72.9%)が同居しており、「主たる介護者として介護を行っていた」が60.6%を占める一方、介護の協力者がいなかった方が38.6%、介護の協力者も相談者もいなかった方が17.7%を占めていた。

〔「介護者であった」が87.5%を占める一方、介護の協力者がいる者は、35.2%にとどまっていた。〕

虐待発生の原因と背景要因

「身体的虐待」では「介護疲れ」が最も多い回答(49.6%)となっている一方で、「介護・世話の放棄・放任」は、虐待者と被虐待者の人間関係(55.2%)、両者の人格や性格(虐待者側:55.0%、高齢者本人:43.0%)など、介護とは直接関係のない要因が上位にあがっている。

虐待があるかどうかの自覚

高齢者側で「自覚がある」のは45.2%〔43.1%〕、虐待者側で「自覚がある」のは24.7%〔18.1%〕でしかない。

専門家からのメッセージ

高齢者虐待は様々な要因が背景にあり、それらが重なり合った状況の中で発生してくることが見えてきました。しかしこのような状況は一夜にして形成されてきたものではなく、不安定なところを行ったり来たりしながら、いつの日か境界線を越えて虐待状態になってしまうといった時間的経過をもつものです。この経過の中では、少しずつですが実に多様な変化が起こり、本人たちが意識するとしないにかかわらず、高齢者もまた養護者も何らかの兆しを呈しているのです。最初から虐待状態があるわけではなく、要介護状態の高齢者の介護が始まった初期の段階から、ハイリスク要因に配慮しながら、適切な機関が関わり、適切な支援が提供されていれば、養護者のストレスが限界に達して虐待に至るという流れをどこかで断ち切ることは出来るのです。

日々、高齢者介護の現場に居る私たちは、その兆しをもっとも見つけやすい立場にありますし、高齢者本人や家族にしてみれば、それに気づいてくれ、適切な支援を提供してくれる専門的知識を持った頼もしい存在であるはずです。“気づく”ことなくして適切な支援に“つなげていく”ことは出来ないといっても過言ではありません。虐待のサインに気づいていくことは、「高齢者虐待」の刻印を押すことが目的ではなく、要介護者が、養護者が支援を必要としている状態であることを確認していくことなのです。

日ごろから時間をかけてしっかりと関わっているからこそ、利用者や家族が発信してくれること、見えてくること、聞こえてくること、感じ取れることが多くあるでしょうし、“気づき”を発見した他の事業者から情報がすぐに流れてくる関係づくりも同様に大切です。

(広島県社会福祉士会理事 谷川 ひとみ)

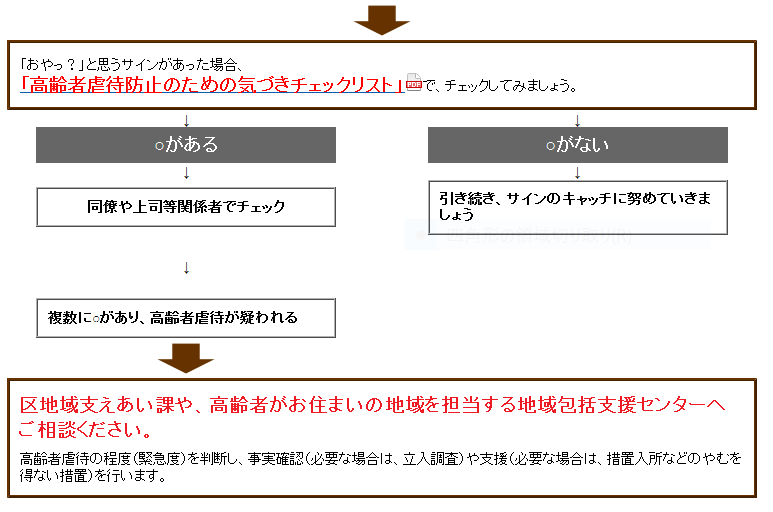

(5)高齢者虐待のサインに気がついたら

高齢者や養護者等に虐待が疑われるサインがみられる場合には、できる限り高齢者本人や養護者がSOSを出せるよう支援していくことが重要です。

積極的に相談を受けて問題を理解するように努めるとともに、自分一人で抱え込まず、まずは自分が所属する機関の上司などに相談しましょう。

高齢者虐待には、複雑な背景がある場合が多く、単独機関で解決できない場合が多いため、チームで支援していくことが必要です。色々な職種・機関がチームで役割を分担していくことで、支援者一人にかかる負担を軽くするとともに、多角的・客観的に事例をみていくことができます。

早い段階から関係機関と連携し、客観的な事実の経過を共有することが、チームで支援していくうえで有効です。

高齢者虐待防止のための気づき チェックリスト

虐待が疑われる場合の「サイン」として以下のものがあります。複数のものにあてはまると、疑いの度合いはより濃くなっていきますが、これらはあくまで例示です。

様々なサインを捉え、なぜチェックがついているのか、その背景をアセスメントしたうえで、高齢者や養護者への支援を考えていきましょう。

- サインで当てはまるものがあれば、チェック欄に「○」を付け、具体的な状況を記入してください。

- 「○」があれば、自分一人ではなく、同僚や上司等、複数の目で確認してください。

- 複数に「○」があり、高齢者虐待が疑われる場合は、区地域支えあい課や高齢者がお住まいの地域を担当する地域包括支援センターへご相談ください。

- (注)居宅介護支援・介護予防支援事業におけるモニタリングの際等に合わせて確認してください。

- (注)特に関連がある虐待の種類の欄に*印を付けています。

高齢者からのサイン・疑われる虐待行為

| 高齢者の様子・サイン | チェック | 具体的な状況 (程度、いつから等) |

身体的虐待 | 放棄・放任 | 心理的虐待 | 性的虐待 | 経済的虐待 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

【態度や表情】 おびえた表情や、体を萎縮させている。 |

* | * | * | ||||

|

【態度や表情】 急に不安がったり、急な態度の変化がある。 |

* | * | |||||

|

【態度や表情】 家族のいる場面、いない場面で態度が異なる。 |

* | * | |||||

|

【態度や表情】 無気力な表情、無表情や、投げやりな態度である。 |

* | ||||||

|

【態度や表情】 かきむしり、噛み付き、ゆすり、自傷行為等がみられる。 |

* | ||||||

|

【態度や表情】 人目を避けたがるようになる。 |

* | ||||||

|

【態度や表情】 不自然な空腹を訴えたり、他の所ではガツガツ食べる。 |

* | ||||||

|

【身体の状況】 身体にあざや傷がある。

|

**** | * | |||||

|

【身体の状況】 衣服・身体の清潔さが保たれていない。

|

* | ||||||

|

【身体の状況】 やせが目立ったり、急な体重の減少、拒食や過食による不自然な体重の増減がある。 |

* | * | * | ||||

|

【身体の状況】 不眠や不規則な睡眠(悪夢、眠ることへの恐怖、過度の睡眠等)の訴えがある。 |

* | ||||||

|

【話の内容】 「怖い」「痛い」「怒られる」「家にいたくない」「殴られる」といった発言がある。 |

* | ||||||

|

【話の内容】 話す内容が変化し、つじつまが合わない。(疾患によるものを除く) |

* | ||||||

|

【話の内容】 何を求めても説明しようとせず、隠そうとする。 |

* | * | * | * | * | ||

|

【話の内容】 「お金を渡されていない」「お金を取られた」「年金が入ってこない」「貯金がなくなった」などの発言があったり、年金通帳・預金通帳がない。 |

* | ||||||

|

【話の内容】 自分を否定的に話す。 |

* | ||||||

|

【話の内容】 「ホームに入りたい」「死にたい」などの発言がある。 |

* | ||||||

|

【話の内容】 新たなサービスは拒否する等、援助を受けたがらない。 |

* | * | |||||

|

【行為の自由度】 自由に外出したり、家族以外の人と話すことができない。 |

* |

養護者からのサイン・疑われる虐待行為

|

養護者の態度・サイン |

チェック |

具体的な状況 |

身体的虐待 |

放棄・放任 |

心理的虐待 |

性的虐待 |

経済的虐待 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

【高齢者に対する態度】 冷淡、横柄、無関心、支配的、攻撃的、拒否的 |

* | * | * | * | * | ||

|

【高齢者への話の内容】 「早く死んでしまえ」など否定的な発言がある。 |

* | * | * | ||||

|

【高齢者への話の内容】 コミュニケーションをとろうとしない。 |

* | * | |||||

|

【関係者に対する態度】 援助の専門家と会うのを避けたり話したがらないなど、拒否的である。 |

* | * | * | * | * | ||

|

【関係者に対する態度】 専門家に責任転嫁をする。 |

* | * | |||||

|

【関係者に対する態度】 他人の助言を聞き入れず、不適切な介護方法へのこだわりがある。 |

* | * | * | ||||

|

【適切な医療や介護、サービス等の提供】 経済的に余裕があるように見えるが、高齢者に対してお金をかけようとしない。

|

* | * | |||||

|

【適切な医療や介護、サービス等の提供】 住環境が不適切である。

|

* | * | |||||

|

【適切な医療や介護、サービス等の提供】 菓子パンのみの食事など、適度な食事が準備されていなかったり、食べるものにも困っている。 |

* | ||||||

|

【適切な医療や介護、サービス等の提供】 高齢者の健康や疾患に関心がなく、医師への受診や入院の勧めを拒否したり、受診した気配がない。 |

* | ||||||

|

【適切な医療や介護、サービス等の提供】 介護サービスが必要であるが、勧めても無視あるいは拒否し、極端に不足していたり、未利用である。 |

* |

地域からのサイン・疑われる虐待行為

|

サイン |

チェック |

具体的な状況 |

身体的虐待 |

放棄・放任 |

心理的虐待 |

性的虐待 |

経済的虐待 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 自宅から、高齢者や介護者・家族の怒鳴り声や悲鳴・うめき声、物が投げられる音が聞こえる。 | * | * | |||||

| 庭や家屋の手入れがされていない、または放置の様相(草が生い茂る、壁のペンキがはげている、ゴミが捨てられている)を示している。 | * | * | |||||

| 室内や住居の外にゴミがあふれ、異臭がしたり、虫がわいている状態である。 | * | * | |||||

| 高齢者が、気候や天気が悪くても、長時間外にいる姿がしばしばみられる。 | * | * | |||||

| 高齢者が道路に座り込んでいたり、徘徊している姿がみられる。 | * | * | |||||

| 家族と同居している高齢者が、コンビニやスーパー等で、一人分のお弁当等を頻繁に買っている。 | * | ||||||

| ものごとや自分の周囲に関して、極度に無関心になり、何を聞いても「いいよ、いいよ」と言って遠慮をし、あきらめの態度がみられる。 | * | ||||||

| 近所付き合いがなく、訪問しても高齢者に会えない、または嫌がられる。 | * | * | * | * | * | ||

| 郵便受けや玄関先等が、1週間前の手紙や郵便で一杯になっていたり、電気メーターがまわっていない。 | * | ||||||

| 電気、ガス、水道が止められていたり、新聞、テレビの受信料、家賃等の支払いを滞納している。 | * | * |

その他の気づき

3.早期発見・虐待防止のために

高齢者虐待を早期に発見し、問題の深刻化を防ぐためには、近隣住民をはじめ、地域の民生委員や自治会などの地域組織、介護保険サービス事業者など高齢者を取り巻く様々な関係者が高齢者虐待に対する認識を深め、虐待のサインに気づくことが大切です。

法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し、市町村への通報義務等が規定されており、特に高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、市町村に通報しなければならないとの義務が課されています(法第7条)。

また、高齢者の福祉に業務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めなければならないことが法に規定されています(法第5条)。

特に、高齢者が介護保険サービスを利用している場合には、担当の介護支援専門員や介護保険サービス事業所の職員は、高齢者や養護者等と接する機会も多いことから、高齢者の身体面や行動面での変化、養護者等の様子の変化などに、専門的な知識を持って関わっていくことが必要です。

(1)高齢者虐待の早期発見の困難さ

高齢者虐待をしている養護者本人には、虐待をしているという認識がない場合が多く、また、虐待を受けている高齢者自身も養護者をかばうという、知られたくないなどの思いがあるため、虐待の事実を訴えにくく、家庭内における高齢者虐待は発見しにくい状況にあります。

その他に、こんなことが「気づき」を難しくしています

虐待を受けている高齢者が

- 子どもなど、家族をかばう。

- 世話をしてもらっているからと、家族等に遠慮して、言い出せない。

- 身内の恥と思い、口外しない。

高齢者虐待をしている人が

高齢者を励ますつもりでやっているなど、不適切と思っていない。

周囲の人々が

- 家庭を「聖域(家族間の独自の空間)」と捉え、家族の問題には関知しないと考えている。

- 家族の金銭的な問題には立ち入ることができないと思っている。

高齢者虐待に関する介護支援専門員調査結果(広島市)

事例を知った経緯と、気づいたきっかけ

事例を知った経緯は、「自分自身の気づき」が、45.86%と最も多く、次いで「高齢者本人からの申告」(25.7%)、「他機関からの情報連携」(22.2%)、「自分以外の自機関職員の気づき」(20.1%)となっている。

事例に気づいたきっかけは、「虐待している人の言動」が40.3%、次いで「高齢者本人の言動」が36.1%、「高齢者本人の身体状況」28.5%となっている。

(2)高齢者虐待のサインに気づくためのポイント

高齢者と別れた後、高齢者や養護者の様子や言葉が妙に気になった経験がありませんか。気になったその時に、適切な質問や対応を心がけ、高齢者や養護者との信頼関係を構築し、サインをキャッチしましょう。

高齢者や養護者からサインを引き出すための対応の基本

- 高齢者の意思を尊重した対応をする。

- 無理な情報収集は避け、信頼関係を築き、話しやすい雰囲気を作る。

- 高齢者と養護者と双方の話を別々に聞く機会を作る。また、当事者以外の家族の関わりを知る。

- 自分の価値観や思い込みで対応せず、関係者とチームで考える。

- 客観的な事実について確認する。(いつから、どのような時に、誰が、どのような状況で、どの程度)

- 言葉以外の、声の感じや表情を観察する。高齢者の様子に合わせて、虐待者の様子も観察する。また、生活環境の観察により価値観などを知る。

言葉かけの例

- 今後の生活は、どのようにしていきたいとお考えですか?

- ご本人にはどのような気持ちをお持ちですか?

改善してほしいところはありますか? - 生活の中で、何かお困りのことはありませんか?

一人で悩まないでくださいね、一緒に考えていきましょう - 他に、どなたか、相談できる親族の方は、いらっしゃいませんか?

- プライバシーは守りますので、安心して何でもお話ください。

(本人)今ご利用のサービスに満足していますか?

ご家族に、どのような気持ちをお持ちですか?感謝しているとか、もうちょっと、改善してほしいところとか…

養護者の方は、どのような性格でいらっしゃいますか?

(家族)からだが疲れていたり、どこか悪いところはありませんか?

(3)サインを得るための具体的なポイント

1.高齢者の身体的な状況から

- 本人に、あざや傷、火傷の原因について尋ねるが、問い詰めないようにする。

- 「転んでしまった」「ぶつけてしまった」など、あざの説明や声の感じ、表情などについて、不自然さがないかなど観察する。

- あざの形や色、場所や程度、大きさなどについて確認し、記録はあくまでも客観的・具体的に記入する。

- 体重の減少がある場合、いつから何キログラム減少したのか具体的に確認する。

2.高齢者の心理的な状況・言動から

- 養護者の言動に対する反応を観察する。

- 高齢者と養護者の過去からの人間関係の歴史を含め、現状を理解する。

- 訴えの多い・少ないに左右されない。

- 食べ物や飲み物の摂取状況を観察する。

ご本人とご家族の今までの関係は、どうでしたか?

3.高齢者の経済的な状況から

- 生活費の収支状況を尋ねる。

- 支払いの滞りがあれば、いつから、金額はどの程度か、具体的に聞く。

- サービスを利用しないなどの理由を、双方から聞く。

- 経済的な状況は話しにくい問題であると認識し、サービスの利用料金を具体的に示し、利用可能な範囲について確認する。

- 認知症等による被害妄想か否かを確認する。

介護にあたって、月にいくら位までご負担できますか?

4.養護者の言動から

養護者を一方的に批判したり介護方法を否定せず、介護の大変さをねぎらうなどして、共感的に接触する。

夜眠れていますか?つらいことがありませんか?

あなたの健康状態が心配です。共倒れにならないようにしましょう。

介護を続けてきて、大変でしたでしょう、これからは、私たちにも手伝わせてください。

もう十分頑張ってこられましたので、これ以上、一人で頑張らずに、○○を利用してみませんか?

5.高齢者の住環境から

- 食事、排泄、入浴、寝る場所については特に具体的に観察する。

- 不衛生な状況が、高齢者のスペースだけなのか、家族の部屋すべてがそうなのか確認する。

6.地域での様子から

- いろいろな時間に訪問してみる。

- いつどんな様子なのか、情報を提供した人に詳しく聞く。

専門家からのメッセージ

高齢者虐待防止は、虐待を防止できる地域づくりと、いかに虐待を早期に発見し支援できるかが重要な鍵となります。筆者が高齢者虐待事例を5年間追跡した結果、虐待は、高齢者と虐待者との人間関係や介護負担感など、多くの問題が複雑に絡み合って起きており、一度起きた高齢者虐待を第三者の介入により解決するのは、多くの労力を必要とするうえ、解決困難な事例も多く見られました。

高齢者虐待防止の取り組みの中で最も重要なことは、高齢者虐待を予防できる地域づくりであるといえます。住民の方々を中心に、虐待の防止や早期発見、見守り機能を持つネットワークをどの様に構築していくか、また、既存の認知症者見守りネットワークや子育て支援ネットワーク等の、これまでの枠を超えた連携を促すことが必要であると思います。

さらに、高齢者虐待は、生命に直接影響を及ぼすことも多いことから、虐待を早期に発見し支援する必要があります。しかし実際には、虐待の種類と程度において、虐待か否かを簡単に判断しにくい場合が多く見られます。虐待を早期に発見するためには、感性を研ぎ澄まし、潜在的な虐待に気づくことが重要であるといえます。不自然な傷、表情、言動、おかしな説明、不自然な関係など、「何か変だな」という違和感に敏感になることが大切です。虐待の判断がつかない場合でも、疑わしい状態があれば抱え込まず関係機関に相談し、支援しながら見守っていく姿勢を持つことも必要だといえます。

虐待防止のための具体的な取り組みとしては、住民の方々や関係者へ高齢者虐待早期発見のための啓発を行う、介護者が気軽に相談できる体制づくりを行う、介護のための正しい知識を普及する、助け合い、声を掛け合える地域づくりを目指す事が虐待の防止となると考えます。わが国はかつて経験したことのない高齢社会に移行します。その社会に対応していくためには「虐待のない豊に長寿を享受できる地域」を実現することが、これからの課題であり、目標となります。要介護状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域ケア体制を確立することが必要であるといえます。

(広島大学大学院保健学研究科 教授 小野 ミツ)

4.高齢者虐待防止のためのケアマネジメントについて

高齢者虐待を防止していくためには、地域において日頃から適切な介護サービス等の提供が受けられるよう、ケアマネジメントの充実を図っていくことが大切です。

高齢者虐待は、身体的、精神的、社会的、経済的要因が複雑に絡み合って起こると考えられています。多くのリスク要因を有する家庭で直ちに高齢者虐待が起こるわけではありませんが、リスク要因を有する家庭の要因を分析し、養護者に対して適切な支援を行うことで、高齢者に対する虐待を未然に防ぐことが可能になります。

そのためには、高齢者虐待を行っている養護者を含む家族全体を支援する観点から、虐待のリスク要因に応じた関係機関が連携し、制度の運用等支援を開始し、家族全体の生活の安定を図っていくことが重要です。

(1)介護支援専門員の果たす役割について

介護支援専門員が果たす役割は、発見から支援の実施まで幅広いものであり、定期的に訪問することで高齢者本人や家族との信頼関係を構築しやすく、その日常的な活動が、高齢者虐待の防止や早期発見に大きく寄与するものと考えられます。

- 関係機関の連携により、気づきを共有する。

介護支援専門員が開催するサービス担当者会議等において、関係する介護サービスの担当者等と日常的に意見を交換し、気づきを共有することにより、高齢者や家族の抱えている困難や虐待のリスク等がより詳細に把握でき、適切なケアマネジメントを行うことが可能となります。 - 一人で抱え込まずに、高齢者虐待防止ネットワークで対応をする。

介護支援専門員が、このような役割を十分発揮しつつも、過大な負担を抱え込まずに対応していくために、区地域支えあい課や地域包括支援センターも、共に取り組んでいきます。

なお、法では高齢者を65歳以上の者としていますが、若年期認知症の方等65歳未満の介護保険法第2号被保険者の方についても、区地域支えあい課や地域包括支援センターを窓口として、対応します。

相談があった場合、区地域支えあい課と高齢者がお住まいの地域を担当する地域包括支援センターが中心となって高齢者虐待防止ネットワークを構築し、地域の関係機関等が連携・協力して、必要な場合は立入調査を行う等、迅速かつ適切な対応を図るとともに、養護者を支える取り組みにより、高齢者虐待の防止に取り組みます。

そのために、相談事例に関する「処遇検討会」の開催支援や、精神科等の専門医療機関、弁護士、社会福祉士等専門家を加えて専門的立場から分析・検討するための「処遇検討専門委員会」の開催等を行い、支援や対応策を検討していきます。

専門家からのメッセージ

介護支援専門員が行うケアマネジメントとは、何でしょうか。基本を振り返ってみたいと思います。ケアマネジメントの対象者は「生活上の複合的な課題」を持つ人であり、その対象者の自立を支援していくことが我々の業務です。では生活上の複合的な課題とは、どんなことでしょうか。環境因子、個人因子、医療上の課題、あるいは家族との関係などと、高齢者が健康に安心して暮らして行くためには、やはり様々な問題を解決しなければなりません。その種々の課題を一括して検討できる専門職種は、他ならぬ介護支援専門員だけです。

介護保険制度施行後の7年間で介護支援専門員の仕事はしっかりと国民に理解され、認められてきました。

しかし、生活上の問題は時代とともに変化し新たな課題が現われてきます。虐待に関する課題もその一つと思われます。虐待自体は決して新しいことではありませんが、認知症高齢者の増加、介護期間の長期化などによる養護者のストレスから、虐待となってしまう状況は誰にでも起こりえることです。介護支援専門員は日々高齢者の自立を支えながらも養護者家族の支援も行ってきました。私たちのケアマネジメントは介護家族の支援も視野に入れることが求められているからです。ただ、複雑な課題は一人では解決できず、あらゆる職種の協働作業が必要となります。虐待という課題を発見したとき、介護支援専門員が一人で抱え込んでしまい、どうすればよいか、どこに相談すればよいかが解らないことも大きな問題でした。

高齢者虐待防止・早期発見マニュアルでは、介護支援専門員の日々の支援の場面において高齢者の課題の気づきにも活用でき、さらにどこに相談していけばよいかを示しています。利用者からのサインを平素の訪問やモニタリングからキャッチしたとき、一人ではなく地域で支える仕組みがあるということを思い出してください。地域の課題は地域で解決するのが基本で、介護支援専門員もその地域の大切な一員です。皆さんの専門職としての活躍に期待します。

(広島県介護支援専門員協会副理事長 落久保裕之)

高齢者虐待に関する介護支援専門員調査結果(広島市)

事例への対応と経過

最初の対応は、他の人に相談せずに、「自分の判断だけで対応した」が23.0%で最も多く、次いで「機関内・他機関と連携しつつ主導的に対応した」が15.7%であった。

サービスの増加や虐待者との分離といった取り組みにより、41.0%は虐待行為がみられなくなっており、在宅介護サービスの利用は、訪問介護が一番多く利用されており(44.4%)、通所サービス(通所介護・通所リハビリテーション)(57.7%)、ショートステイ(25.0%)となっている

事例への対応で困難と感じた点や援助できなかったと感じていること

「高齢者虐待をしている人が介入を拒む」(42.5%)が最も多く、次いで「どのように関われば良いか、技術的に難しかった。」(38.9%)、「高齢者本人が介入を拒む」(25.7%)となっていた。

事実関係確認・介入の困難さ、関係機関や近隣との連携の困難さ、分離やサービス導入の困難さ、虐待者への支援・アプローチの困難さの記載があった。

(2)高齢者虐待事例への対応

高齢者や養護者を含む家族の状況をアセスメントした結果に基づき支援していきますが、高齢者虐待の重症度や対応の緊急性は、高齢者や養護者の状況の変化により随時変化することを認識し、随時状況を確認し、変化に対応する必要があります。

まず第一に優先されることは、高齢者本人の安全確保です。

高齢者の生命に関わるような重大な状況にある場合は、直ちに、区地域支えあい課へ連絡してください。緊急的に分離・保護できる手段を考えます。

対応のポイント

- 高齢者虐待に対する「自覚」は問わず、高齢者の権利が侵害されていないかどうかを考えること

- 「虐待」という言葉を安易に使わない、「虐待だ」と大騒ぎしない。

- 養護者を正そうとしたり、説得しようとしたりしない。

- 養護者も支援が必要なことがあることを認識する。

- 高齢者の安全確保を優先すること

- 常に迅速な対応を意識すること

- 必ず組織的に対応すること

仕方ないとか、どうしようもないと、関係者があきらめない。 - 関係機関と連携して援助していくこと

- 長期間のこじれた人間関係は、たやすく修復できないことを頭に入れる。また、事実関係の行き違いがあっても、当事者間で訂正するのは困難であることを認識しておく。

- 受診の必要がある場合は、主治医と連携を図る。

- 関係機関の役割分担を明確にし、具体的な連携方法を決めておく。

- 緊急性や重症度は、変化することを認識しておくこと

モニタリングのポイント

- 高齢者虐待は改善されたか、危険度が増していないかを確認する。

- 高齢者虐待の状況が変わらないときは、新しい情報(過去の生活歴等)や事実はないかを確認する。

- 治療を要する疾患があった場合は、医療機関と連携をとる。

- 介護保険サービス利用の調整をする。

- 本人・介護者の気持ちと現実的なサービスの方向性を確認する。

- 信頼関係の構築が不足している場合は、その理由は何かを探る。

(3)アセスメント結果をふまえた支援メニューの考え方

1.養護者や家族に介護負担・ストレスがある場合

養護者の介護負担やストレスの軽減を図っていきます。

- 訪問や電話で虐待者の話を聞き、家族が頑張っていることを支持する。

- 居宅サービスを導入・増加する。

(特に通所サービス、ショートステイ利用により、介護を離れることができる時間をつくる。) - 同居の家族や別居の親族の間で、介護負担の調整を勧める。

(一時的な介護者交代や介護負担の分担など。) - 介護についての相談窓口、地域の家族会などを紹介する。

- 専門家のカウンセリングの利用を勧める。

2.養護者や家族に介護の知識・技術が不足している場合

正しい知識や介護技術に関する情報の提供を行います。

- 介護の知識・技術についての情報を提供する。

- 在宅サービスを導入し、サービス提供の中で知識・技術を伝える。

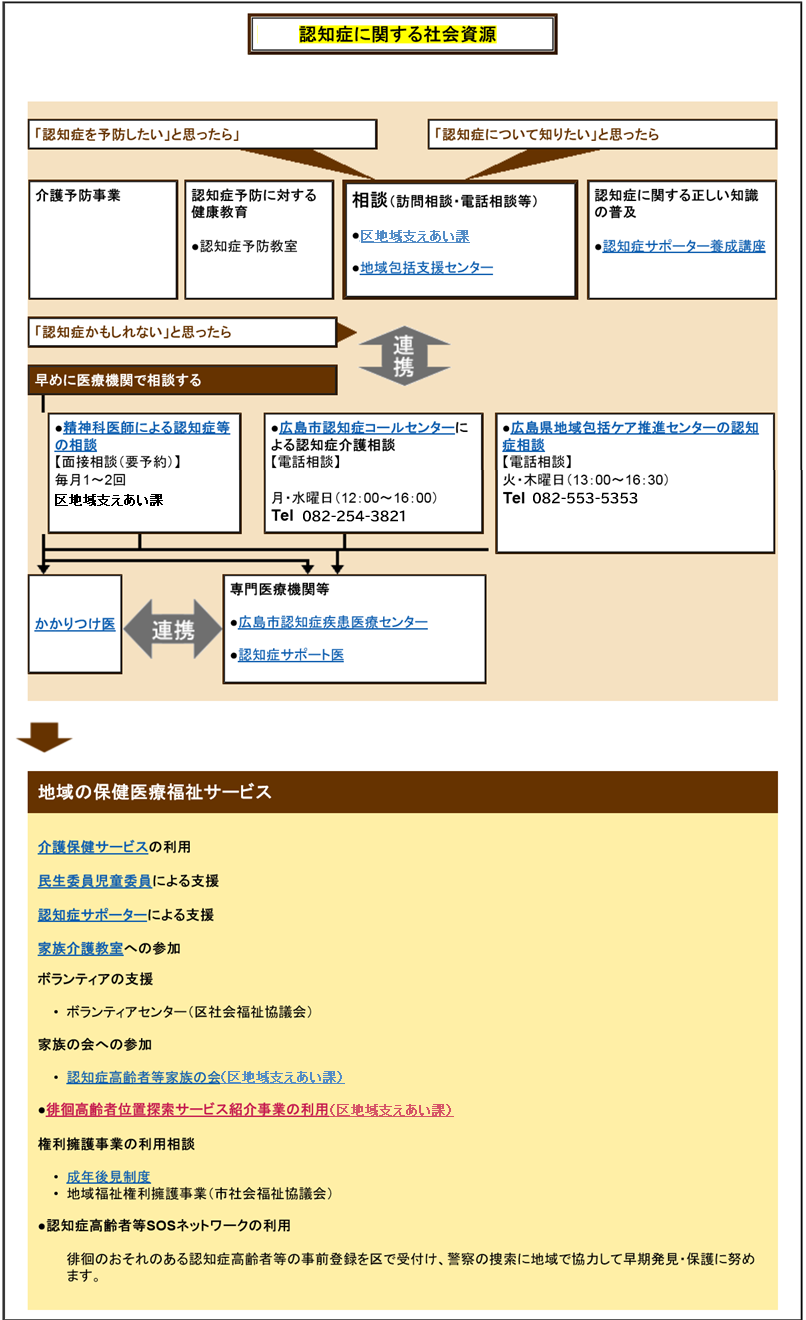

3.認知症がある場合

認知症の高齢者を介護する養護者・家族等は、親や配偶者が認知症になったという事実を受け入れることができない、あるいは認知症によって引き起こされる症状に対してどうしてよいかわからない場合もあります。

また、認知症の高齢者も、養護者・家族等の言うことが理解できないために、叩いたり怒鳴るなどの行動に出てしまうこともあります。

そのため、正しい知識や介護技術に関する情報の提供を行います。

- 家族に、認知症の症状や関わり方について説明・指導するとともに、相談窓口を紹介し、専門的な助言を受けるように勧める。

- 服薬等により症状のコントロールが可能な場合があるので、専門医を紹介し、診断・治療につなぐ。

- 地域権利擁護事業、成年後見制度の活用を検討する。

事例

認知症のある妻を介護している夫が、「何度も同じことを言うのに、すぐ忘れる」「オムツをしていても失敗する」と叩き、あざがあると、担当介護支援専門員から地域包括支援センターへ連絡があった。

地域包括支援センターも参加してサービス担当者会議を開催し、介護保険サービスを調整して(通所サービスを増やす)夫の介護負担軽減を図ったうえで、保健師が夫の精神的支援や認知症についての説明を行い、夫の表情も和み、暴力はほとんどなくなった。

4.高齢者本人や家族(養護者含む)に精神疾患や依存などの問題がある場合

- 医療機関や、担当課につなぐ。

- 地域の民生委員等に見守りを依頼する。

- 成年後見制度の活用を検討する。

5.経済的な困窮がある場合や、児童虐待の併発など子や孫が抱える問題がある場合

対応策を区地域支えあい課と協議し、担当課につなぎ、連携して支援する。

(生活保護や各種減免、児童虐待の対応について等)

(4)介入拒否時の対応のポイント

「支援が必要な事例」という認識のもと、民生委員や近隣住民からの見守り支援のネットワークなど、支援を求めるSOSをキャッチできるような体制を作っておくことが重要です。

区地域支えあい課と高齢者がお住まいの地域を担当する地域包括支援センターが中心となって、処遇検討会の開催等、高齢者虐待防止ネットワークを構築するための支援を行います。

その際、誰がどのような役割を担うか、どのような時に誰に連絡するのかといった具体的な事柄を決めておくことが重要です。

対応のポイント

- 本人や家族の思いを理解・受容する。

- 名目として他の目的を設定して介入する。

介護保険の認定調査や配食サービス、調査、保健指導等 - 訪問や声かけにより、まずは関係づくりをし、細く長く関わることに配慮する。

- 家族の困っていることから、段階をふみながら少しずつ対応の幅を広げる。

養護者が困っている時が介入のチャンスである。 - 家族側のキーパーソンを発掘し、協力関係を構築する。

- 主たる支援者を見極める。

主たる支援者との関係性が良くない場合は、他の関係者からアプローチしていく。医師からのアプローチが有効な場合も多い。 - 緊急性が高い場合は法的根拠により保護する。

事例

認知症があり要介護状態である妻は、夫と二人暮らし。介護保険サービスの利用や介護支援専門員の関わりに拒否的である。

介護支援専門員に、本人から「若い頃から夫に暴力をふるわれており、今も継続している」という訴えがあり、電話口で夫婦間の激しいやりとりが聞こえてくるため、今後の関わり方について、区地域支えあい課に相談があった。

妻の受診医療機関、介護支援専門員、地域包括支援センター、区で処遇検討会を開催し、状況と対応策の共有を図り、医療機関から、訪問看護を勧めることとした。

医療機関からの勧めに応じ、訪問看護が導入され、看護師が定期的に訪問し、妻・夫双方から別々に話を聞き、介護支援専門員へ情報を集約することで状況を把握するなど、見守り支援のもと、落ち着いた生活を送っている。

5.個人情報の保護について

居宅介護支援事業所や介護保険サービス事業所が利用者や家族に関する情報を得る際には、利用目的の明示を行い、事前同意を得ることが原則となっています。利用者間の契約に従った取り扱いをしていただくこととなりますが、適切なケアマネジメントのため、必要な連携をとってください。

しかしながら、相談や通報、届出によって知り得た情報や通報者に関する情報は、個人のプライバシーに関わる極めて繊細な性質のものです。

情報の提供は、必要な範囲内で行い、書面の場合、目的が達せられた際は、速やかに破棄(他見を避けるよう)することが必要です。

なお、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」と記す。)では、本人の同意を得ずに特定の利用目的以外に個人情報を第三者に提供してはならないこと(第23条、第三者提供の制限)が義務づけられていますが、個人情報の第三者への提供を本人の同意なしに行うことを制限する例外として、「本人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」を挙げています。

高齢者虐待の事例については、例外規定に該当する場合もあると考えられます。

個人情報保護法 第23条

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

- (略)

- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

- (略)

- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

専門家からのメッセージ

高齢者虐待の防止・早期発見のためには、正確な情報収集と、情報を適切に分析・判断することが必要不可欠です。誤った情報をもとに判断すると、虐待ではない事例を虐待として扱ってしまったり、虐待を発見できても適切な保護・支援を行うことができないといった問題が生じてしまうからです。

この情報を収集し、チームで共有し、活用していくという過程で、個人情報やプライバシーへの配慮が重要な課題となるわけですが、このマニュアルには、高齢者虐待防止への取り組みと個人情報保護の関係について、重要なエッセンスが記載されていますので、ぜひ、ご確認ください。

高齢者虐待防止法、個人情報保護法は、いずれも比較的新しい法律で、まだその解釈・運用が100%確立されているとはいえません。現場の実務も手探りで進めて行かざるをえない場面も多いでしょう。

皆さんも、日々の業務において、繊細な情報の取扱に頭を悩まされることも多いのではないかと思われます。情報の取り扱い(収集・利用の方法・範囲等)について法的判断が必要となる場合、養護者・高齢者からの相談対応に法的知識や判断が必要となる場合、問題解決のために成年後見制度の申立やその他裁判手続きの利用を検討する必要がある場合など、特に、一人で抱え込まずに、上司、関係機関にご相談ください。専門家もまじえ、対応を検討していきたいと思います。

(弁護士 村上 香乃)

6.高齢者虐待相談窓口一覧

各区役所地域支えあい課

- 中区厚生部地域支えあい課(電話082-504-2586)

- 東区厚生部地域支えあい課(電話082-568-7731)

- 南区厚生部地域支えあい課(電話082-250-4109)

- 西区厚生部地域支えあい課(電話082-294-6289)

- 安佐南区厚生部地域支えあい課(電話082-831-4568)

- 安佐北区厚生部地域支えあい課(電話082-819-0587)

- 安芸区厚生部地域支えあい課(電話082-821-2810)

- 佐伯区厚生部地域支えあい課(電話082-943-9728)

資料

参考文献

- 「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」(平成18年4月厚生労働省老健局)

- 「家庭内における高齢者虐待に関する調査」(平成15年度財団法人医療経済研究機構)

- 「高齢者虐待の手引き理解と支援のために」(財団法人厚生労働問題研究会)

- 「高齢者虐待防止対応支援マニュアル(改訂版)」(北海道)

- 「横須賀市高齢者虐待対応マニュアル(第2版)」(横須賀市)

- 「東京都高齢者虐待対応マニュアル」(東京都)

- 「発見・援助から予防まで高齢者虐待防止トレーニングブック」(日本高齢者虐待防止センター〔高齢者処遇研究会〕編集)中央法規出版

- 「高齢者虐待に挑む発見、介入、予防の視点」(高齢者虐待防止研究会編集)中央法規出版

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 地域包括ケア推進課 包括支援係

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2648(代表) ファクス:082-504-2136

[email protected]