ひろしましオレンジだより(認知症地域支援推進員によるコラム《第2回》)

第2回目は、認知症地域支援推進員の相談支援を紹介します。

認知症地域支援推進員の相談支援について

今回のテーマは、中区認知症地域支援推進員と南区認知症地域支援推進員が担当します。

テーマに対する説明の後に、認知症地域支援推進員として相談において大切にしていることなどを掲載していますので、最後までご覧ください!

では、第2回目のテーマ「認知症地域支援推進員の相談支援」について、説明に入ります。

私たち認知症地域支援推進員は主に、若年性認知症の御本人や家族等から現在の困りごとやこれからの生活の不安などに関して相談を受けています。

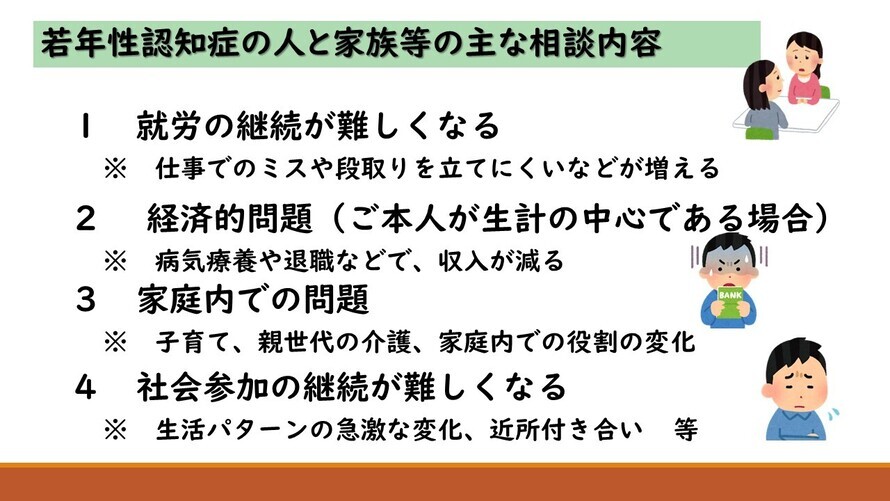

次に、相談内容について紹介します。主な内容は下の4つです。御本人、家族の同意のもと、医療機関、地域包括支援センター、認知症カフェ、ケアマネジャー、御本人の上司や産業カウンセラーなどの職場の方から、本人についての情報提供を受けることもあります。

もう少し詳しく、それぞれの相談内容に応じた支援の内容を御紹介していきます。

1 就労の継続に対する支援

診断後も働き続けるためには職場の理解とサポートが重要になってきます。現在の職場で働き続けられるよう、職場や産業医(カウンセラー)との定期的な協議に同席し、配置転換・雇用形態の変更などの相談をしたり、職場の理解と協力を求めるための研修会も開催したりしています。また、障害福祉サービスを利用する場合、障害者相談支援事業所や就労支援サービスとの連携も行っています。

2 経済的問題に対する支援

今までと同じように働けなくなると、経済的な不安が発生するため、さまざまな制度が利用できるようサポートします。

- 傷病手当金の受給の手続きのサポート

- 医療費(認知症に関することに限る。)の負担を軽くするため、自立支援医療の手続きのサポート

- 初診から半年経過後、精神障害者保健福祉手帳の申請手続きのサポート(税金等の軽減、免除など)

- 障害年金の手続きの相談や申請のサポート(初診から1年半経過後に申請可能)

- 住宅ローンの免除や借り換え等の相談

- 子どもの学費に関する相談

3 家庭(家族)に対する支援

御本人だけでなく家族からの相談も受けており、なるべく早く対応できるよう心がけています。不安や悩みを一人で抱え込むのではなく、その都度言葉にしてもらうことが大事です。

- 病気や症状が進行することで起こる御本人の変化への不安や疑問に関する相談

- 子どものこころの問題

- 配偶者の介護の負担や悩みごと、親との関係

- 御本人の家庭内での役割の変化

4 社会参加、活動の場づくりに関する支援

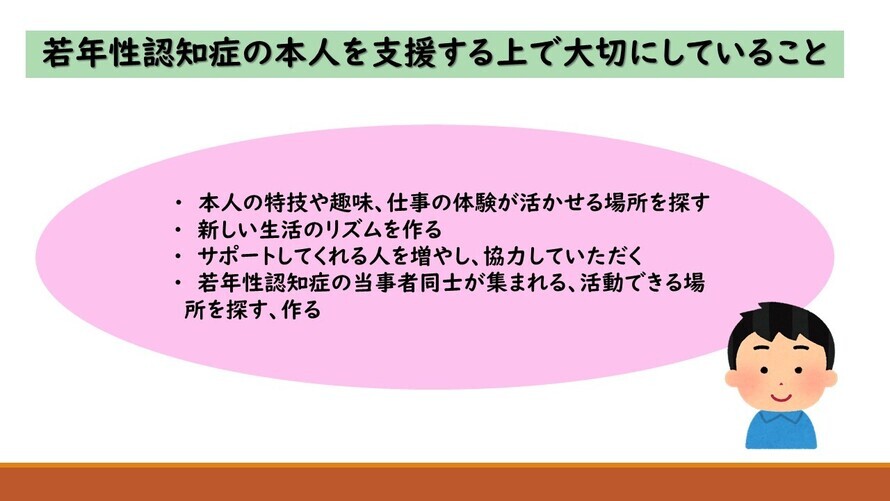

- 御本人の得意なこと・強みを活かした活動の場を作るサポート

- 楽しんで参加できる場につなぐ

- 仕事中心の生活から地域での活動ができるような生活への移行のサポート

最後に、私たちが御本人を支援する上で大切にしていることは次のとおりです。

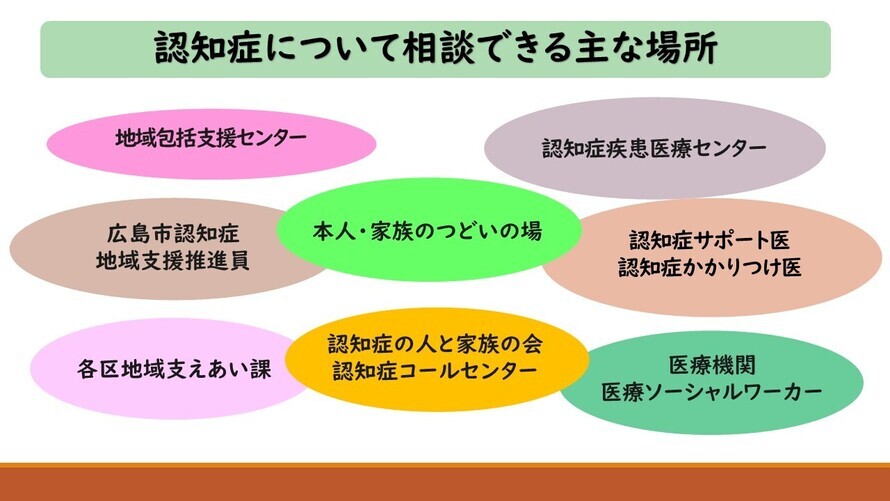

また、認知症地域支援推進員をはじめ、認知症について相談できる場所が下の図のようにあり、関係機関と連携して若年性認知症の人と家族を支援するためのサポート体制を築いています。

みなさん、認知症地域支援推進員が御本人と家族をどのように支援しているかイメージできたでしょうか。

認知症地域支援推進員からひとこと

認知症地域支援推進員として相談において心がけていることは、御本人や御家族が一番不安を抱えておられるため、相談に来られたら、まずは御本人と御家族からお話を伺い、気持ちをしっかり受け止めることから始めることです。

そして、今の時点で利用できる支援を一緒に整理し、関係機関と連携して生活を安定させるとともにこれまでの人生や今後思い描いている人生を伺いながら、御本人と御家族が大切にしている思いをくみ取り、その後の過ごし方を一緒に考えていきます。

若年性認知症の方の相談を受けた際、最初は御本人に関する内容が主であったとしても、御家族の状況を整理するうちに子どもの養育費等も含めた経済的な問題が配偶者にとって大きな不安であるということが多くあります。他の専門職にも介入してもらい、障害年金の受給資格があることが確認できると配偶者は経済的な不安が軽減し、安心感から涙されたこともありました。

御本人の状況だけでなく、家族全体に視点を広げて課題を整理することがより大切であると改めて実感した場面でした。こういった経験を踏まえて推進員は御本人に対する支援だけでなく、御家族に対しても気を配りながら支援を行い、少しでも生活の中での不安を解消できるようサポートしていけたらと思っています。

認知症地域支援推進員への相談について

広島市では、各区に1名の認知症地域支援推進員を配置しています。相談される場合は、配置されている各地域包括支援センターにご連絡ください。

|

区 |

センター名 |

所在地 |

電話 |

ファクス |

|---|---|---|---|---|

| 中 | 広島市江波地域包括支援センター | 中区基町19-2-425 | 296-4833 | 533-7100 |

| 東 | 広島市福木・温品地域包括支援センター | 東区上温品1-11-27-101 | 280-2330 | 562-2333 |

| 南 | 広島市大州地域包括支援センター | 南区大州1-1-26 | 581-6025 | 581-6026 |

| 西 | 広島市観音地域包括支援センター | 西区観音町16-19 3階 | 292-3582 | 292-3172 |

| 安佐南 | 広島市安佐・安佐南地域包括支援センター | 安佐南区中須2-19-6 3階 | 879-1876 | 879-7764 |

| 安佐北 | 広島市亀山地域包括支援センター | 安佐北区亀山4-2-36 | 819-0771 | 814-0501 |

| 安芸 | 広島市瀬野川東地域包括支援センター | 安芸区瀬野2-17-33 | 820-3711 | 554-5021 |

| 佐伯 | 広島市五日市地域包括支援センター | 佐伯区五日市中央2-4-40 | 924-0053 | 921-2865 |

関連情報

- 若年性認知症に関すること

- 認知症の相談ができる医療機関

- 『広島市認知症コールセンター』にご相談ください

- 認知症初期集中支援チーム(オレンジ支援チーム)

- 広島市地域包括支援センター(高齢者の皆さんの「総合相談窓口」)

- 広島市地域包括支援センター所在地一覧表

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 地域包括ケア推進課 包括支援係

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2648(代表) ファクス:082-504-2136

[email protected]