広島西飛行場跡地活用ビジョン(2013年5月17日)

広島西飛行場のヘリポート化に伴い発生する広大な跡地は、広島市のまちづくりだけでなく、県内さらには、中四国地方全域の発展にまで影響を与えるほどの高いポテンシャルを有しています。

このため、広島県と広島市は、その有効活用に向けて、有識者等からなる広島西飛行場跡地活用検討会を設け、議論を深めてきました。

これまでの検討会における議論等を踏まえ、跡地活用についての基本的な考え方や主たる導入機能等を盛り込んだ「広島西飛行場跡地活用ビジョン」を県と市で策定しました。

1 広島西飛行場跡地活用ビジョン策定に当たって

広島西飛行場のヘリポート化に伴い発生する広大な跡地(以下、「跡地」という。)は、広島市のまちづくりだけでなく、県内さらには、中四国地方全域の発展にまで影響を与えるほどの高いポテンシャルを有している。

このため、広島県と広島市は、その有効活用に向けて、有識者等からなる広島西飛行場跡地活用検討会(以下、「検討会」という。)を設け、議論を深めてきた。

これまでの検討会における議論等を踏まえ、跡地活用についての基本的な考え方や主たる導入機能等を盛り込んだ「広島西飛行場跡地活用ビジョン」を取りまとめた。

2 上位計画等

上位計画である第5次広島市基本計画では、観音地区のまちづくりの方向として「にぎわいを感じることができる地域づくり」の方向が示されている。また、関連計画においては、都市計画、景観形成、防災等の各分野における取組や位置付けが示されている。

(1)上位計画等

|

計画名称 |

関連方針等 |

|---|---|

| ひろしま未来チャレンジビジョン (平成22/広島県) |

<基本理念> 将来にわたって、『広島に生まれ,育ち、住み、働いて良かった』と心から思える広島県の実現 県民と共に「目指す姿」を実現するため、「人づくり」、「新たな経済成長」、「安心な暮らしづくり」、「豊かな地域づくり」の4つの政策分野ごとに「目指す姿(将来像)」を掲げ、本県の「強み」を最大限に生かして様々な挑戦を行う (注釈)概ね10年後を展望した広島県の目指す姿を描き、これを実現する取組の方向や戦略を示すもの |

| 第5次広島市基本計画 (平成21/広島市) |

<分野別計画> 活力とにぎわいを生み出す都市づくりの推進

住民に身近な地区別まちづくりビジョン (観音地区) 「多くの人が集まる施設を生かし、にぎわいを感じることのできる魅力ある地域づくりを進める」 広島観音マリーナやそれに近接する大規模商業施設、広島西飛行場、広島県総合グランドなど多くの人が集まる施設を生かし、住民参加のスポーツイベントの開催など、にぎわいを感じることのできる魅力ある地域づくりを進める |

(2)関連計画

| 関連 | 計画名称 | 関連方針等 |

|---|---|---|

| ウォーターフロント | 太田川水系河川整備計画 (平成23/国土交通省) |

計画期間内(平成23年から概ね30年間)に、河川整備基本方針で定めた計画高潮位T.P.+4.4メートルまでの高潮堤防の整備を実施 (注釈)跡地に隣接する高潮堤防は、計画高潮位まで整備済みであるが、所定の堤防断面を有していない状態になっており、計画期間内の早い時期に堤防幅を拡幅予定 |

| ウォーターフロント | 水の都ひろしま構想 (平成15/国土交通省・広島県・広島市) |

|

| ウォーターフロント | 広島港港湾計画 (平成23/広島県) |

観音地区については、3つの土地利用区分を位置付け(注釈)跡地は、港湾計画における位置付けなし

|

| ウォーターフロント | 瀬戸内 海の道構想 (平成23/広島県) |

|

| 産業 | ひろしま産業 新成長ビジョン (平成23/広島県) |

広島県の次代を担う新たな産業として、「次世代産業」、「交流・賑(にぎ)わい型産業」の育成を図る |

| 都市計画 | 広島圏域の都市計画区域マスタープラン (平成23/広島県) |

|

| 景観形成 | 広島港色彩計画 (平成16/広島県) |

|

| 景観形成 | 広島市景観形成基本計画 (平成20/広島市) |

|

| 防災 | 広島市地域防災計画 (平成25/広島市防災会議) |

跡地に整備されている広島ヘリポートは、災害時における消防拠点、輸送拠点として位置付け |

| 防災 | 緊急消防援助隊航空部隊広島県受援計画 (平成21/広島県) |

広島県において大規模災害等が発生し、緊急消防援助隊航空部隊を受け入れる場合の第二ヘリベース(災害の終始を通じて、応援航空隊ヘリコプター運用に関する指揮を実施し、かつ駐機、整備、給油、装備が可能な拠点)として位置付け(注釈)第一ヘリベースは広島空港 |

| 防災 | 広島市緊急消防援助隊航空部隊受援計画 (平成21/広島市) |

広島市において大規模災害等が発生し、緊急消防援助隊航空部隊を受け入れる場合のヘリベースとして位置付け |

3 現況

(1)広島都市圏(注釈)の現況

少子高齢化が進行し、経済的環境も厳しさが増す中で、都市圏がさらに発展していくためには、成長のエンジンとなる都市の活性化を図るとともに、その効果を周辺地域に波及させていくことが求められている。

(注釈)広島都市圏の定義:広島市への通勤流出率が5%以上の市町村が連坦(れんたん)した範囲(広島市、呉市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、和木町)

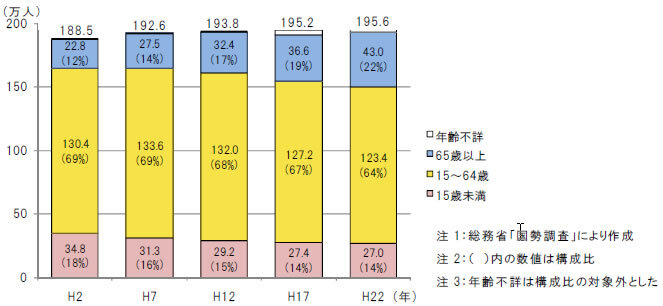

ア.人口

広島都市圏は人口196万人の中国地方最大の都市圏であるが、近年は人口の伸びが鈍化している。人口構成を見ると、年少人口(15歳未満)と生産年齢人口(15~64歳)が減少し、老年人口(65歳以上)が増加傾向にある。

| 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | |

|---|---|---|---|---|---|

|

15歳未満 |

34.8万人 (18%) |

31.3万人 (16%) |

29.2万人 (15%) |

27.4万人 (14%) |

27.0万人 (14%) |

|

15歳から64歳 |

130.4万人 (69%) |

133.6万人 (69%) |

132.0万人 (68%) |

127.2万人 (67%) |

123.4万人 (64%) |

|

65歳以上 |

22.8万人 (12%) |

27.5万人 (14%) |

32.4万人 (17%) |

36.6万人 (19%) |

43.0万人 (22%) |

|

年齢不詳 |

0.5万人 | 0.2万人 | 0.2万人 | 4.0万人 | 2.2万人 |

|

総数 |

188.5万人 | 192.6万人 | 193.8万人 | 195.2万人 | 195.6万人 |

- 注釈1:総務省「国勢調査」により作成

- 注釈2:カッコ内の数値は構成比

- 注釈3:年齢不詳は構成比の対象外とした

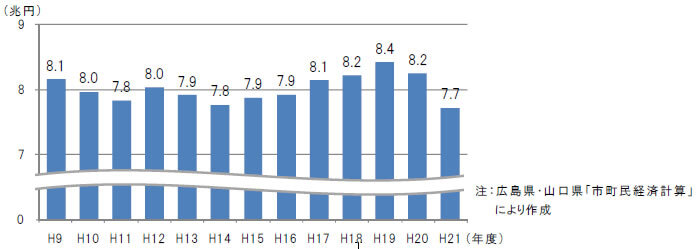

イ.総生産

広島都市圏の総生産はほぼ横ばいで推移していたが、平成21年度は、リーマンショック(平成20年度)の影響により低下している。

| 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8.1兆円 | 8.0兆円 | 7.8兆円 | 8.0兆円 | 7.9兆円 | 7.8兆円 | 7.9兆円 | 7.9兆円 | 8.1兆円 | 8.2兆円 | 8.4兆円 | 8.2兆円 | 7.7兆円 |

注釈:広島県・山口県「市町民経済計算」により作成

(2)跡地及び周辺の状況

ア.位置

跡地(約49.5ヘクタール)は広島市デルタの南西部に位置する広大な土地である。跡地の南側は広島湾、西側は太田川放水路に面しており、形状は、南北方向に約2キロメートル、東西方向約200メートル~300メートルと細長い土地である。

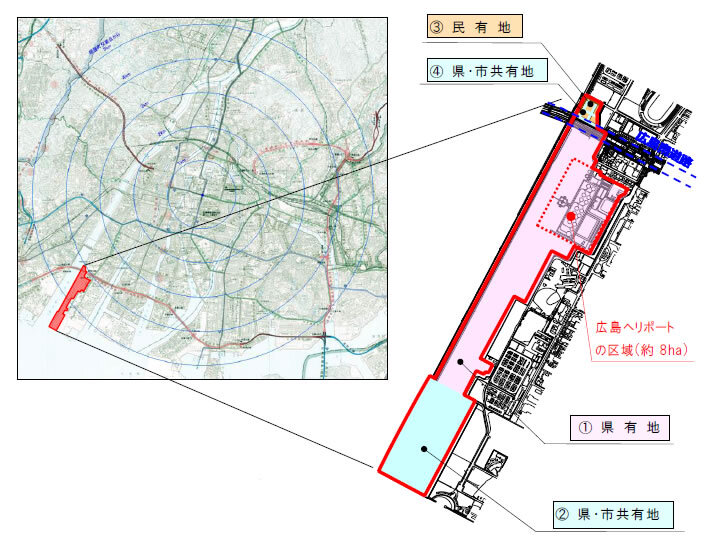

イ.利用可能な土地の面積及び権利関係

跡地の全体面積は約49.5ヘクタールであるが、広島ヘリポートや広島南道路として一部利用されること等により、一体的に利用が可能な土地の面積は約40ヘクタールとなる予定である。

土地の権利関係については、約71%は広島県が所有する公有地、約27%は広島県と広島市が共有する公有地、約2%は民有地となっている。持ち分の割合でみると、全体の約85%を広島県、約13%を広島市が所有している。

| 区分 | 地積 (平方メートル) |

公有地(平方メートル) 県分 |

公有地(平方メートル) 市分 |

民有地 (平方メートル) |

|---|---|---|---|---|

| 1.県有地 | 353,982平方メートル | 353,982平方メートル | ||

| 2.県・市共有地 | 130,073平方メートル | 65,176平方メートル | 64,897平方メートル | |

| 3.民有地 | 9,284平方メートル | 9,284平方メートル | ||

| 4.県・市共有地 | 1,755平方メートル | 965平方メートル | 790平方メートル | |

| 合計 | 495,094平方メートル (100%) |

420,123平方メートル (85%) |

65,687平方メートル |

9,284平方メートル |

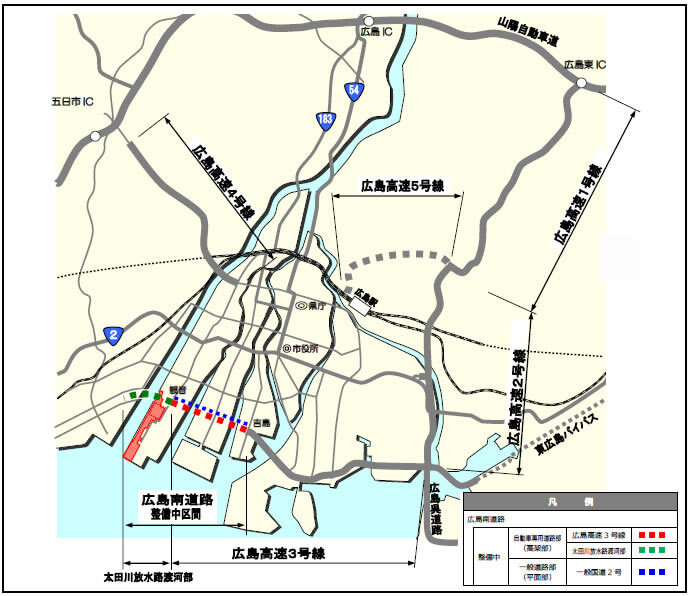

ウ.交通アクセス

(ア)広域道路ネットワーク

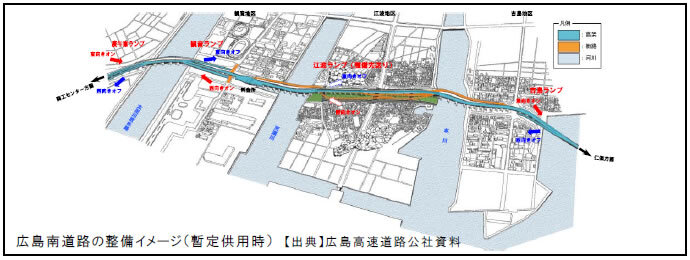

跡地の北側では、平成25年度末の供用に向け広島南道路の整備が進められている。これにより、観音地区と商工センター地区が直接結ばれるとともに、東方面へは広島南道路(一般道路部)を通って吉島ランプから広島高速道路へ接続されるなど、広域的なアクセス性が高まる。

また、商工センターや江波、吉島地区との歩行者や自転車によるアクセス性も高まる。

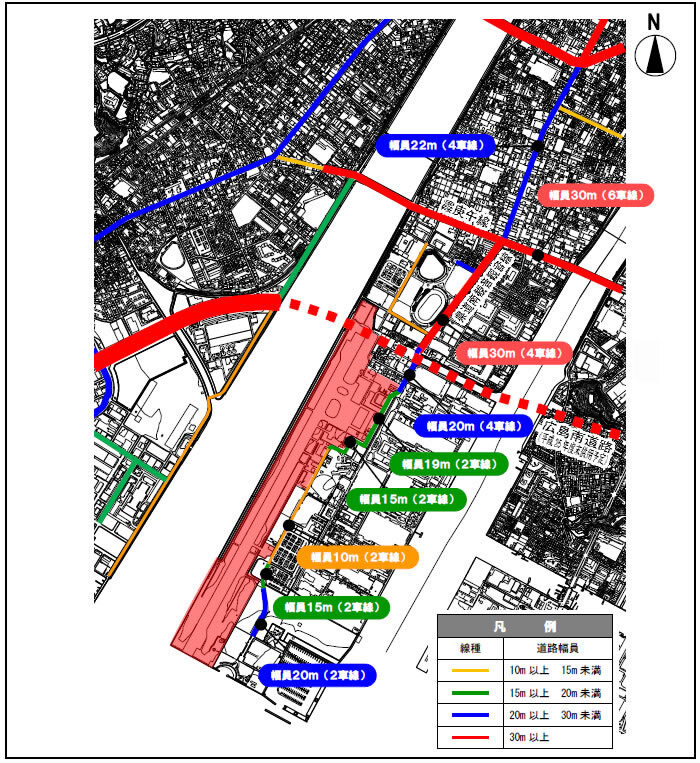

(イ)周辺の主要道路(幅員10メートル以上)

地区内外を連絡する道路は、南北方向の「県道南観音観音線」のみとなっている。霞庚午線から広島県総合グランドまでは幅員30メートルの4車線(片側2車線)で整備されているが、跡地に接する区間は、2車線(片側1車線)で一部はクランクとなっているなど交通基盤としては脆弱な状況にある。

(ウ)公共交通機関

地区内外を連絡する公共交通機関は、民営の路線バスのみとなっているが、広島駅から約35分、紙屋町から約25分で、便数が多いことから交通利便性は比較的高い。また、現在、マリーナホップ(観音旅客桟橋)と宮島を結ぶ定期航路がある。

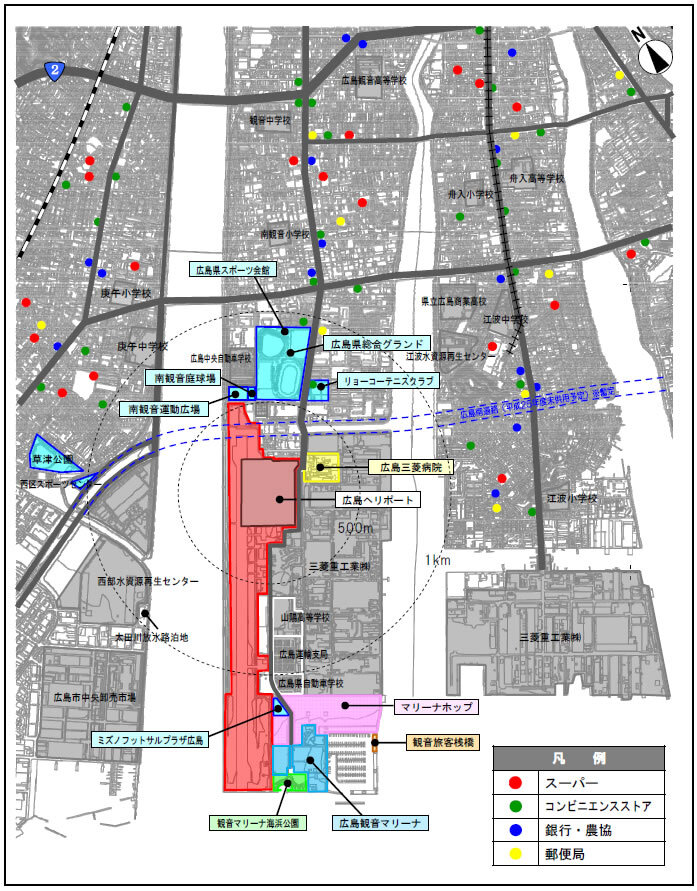

エ.周辺の主要施設

跡地の周辺には、広島県総合グランドをはじめ、南観音運動広場、民間のテニスクラブなどスポーツ施設が多く立地している。

また、レジャー施設であるマリーナホップ(アウトレットモール)、広島観音マリーナ及び海浜公園が隣接し、跡地内の北側には防災拠点となる広島ヘリポートが配置されている。

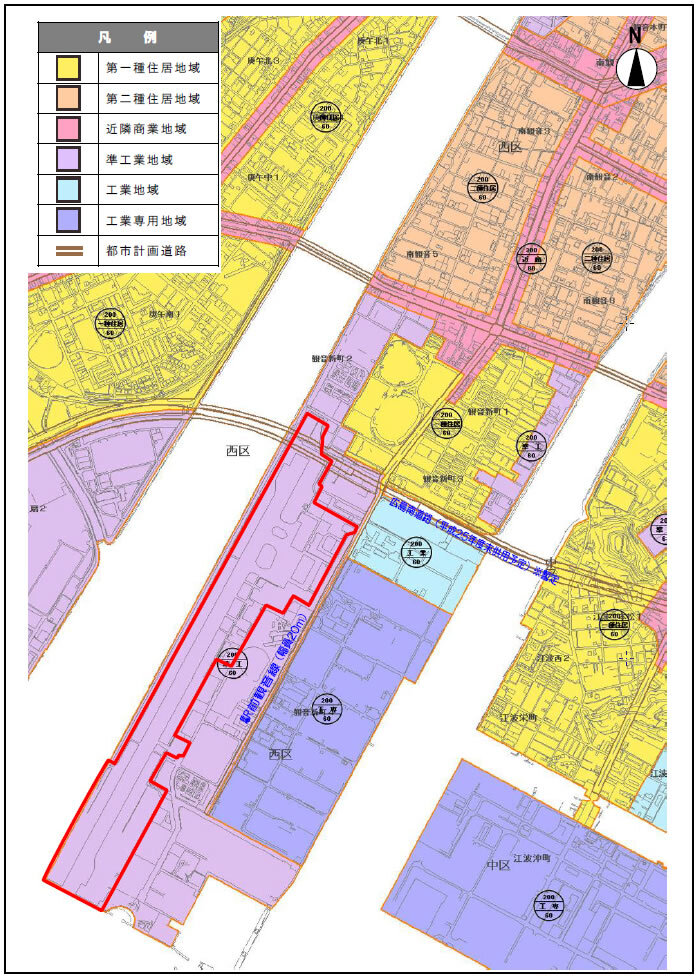

オ.都市計画

跡地全体が、準工業地域(容積率200%、建ぺい率60%)に指定されている。また、都市計画道路については、跡地の北側に広島南道路、東側に駅前観音線が計画決定されている。

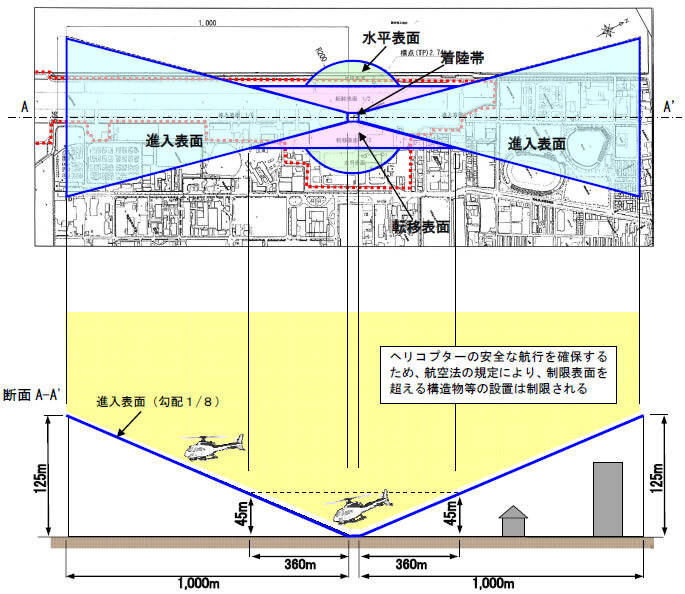

カ.航空法による制限表面

制限表面とは、飛行場(ヘリポート含む)において航空機の運航(離着陸時)が安全に行われ、かつ飛行場周辺の障害物の増大等により飛行場が使用できなくなることを防止するために設けられたものであり、この制限表面の上に出る建築物の設置は禁止されている。

この制限表面は、ヘリポート化により大幅に緩和された。

| 制限表面 | ヘリポート | 飛行場 |

|---|---|---|

|

進入表面:離陸直後または着陸の際の直線飛行の安全を確保 |

|

|

|

転移表面:着陸のための進入を誤った時に脱出する際の安全を確保 |

勾配 1/2 | 勾配 1/7 |

|

水平表面:着陸の際、通常衝突を避けるために周回する場合の安全を確保 |

|

|

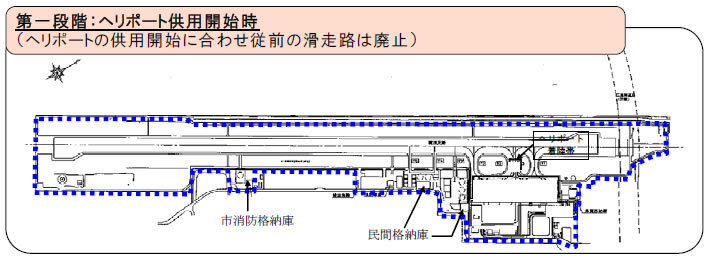

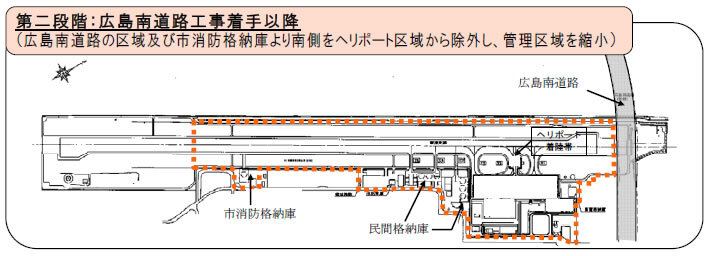

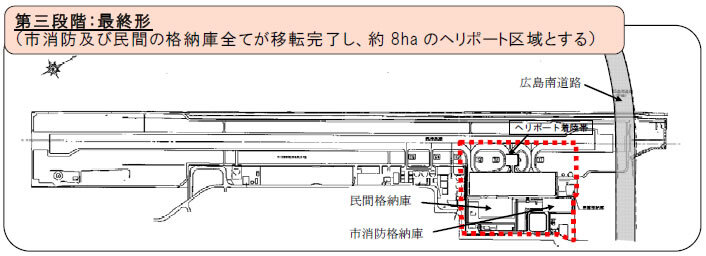

キ.広島ヘリポート区域の段階的縮小

広島ヘリポートは、平成24年11月15日に旧飛行場の範囲で供用開始(第一段階)した後、現在は、ヘリポートの北側及び南側の一部を除いた区域(第二段階)となっている。平成26年春には、市消防及び民間の格納庫等の移転が完了し、最終形(第三段階)となる予定である。

4 跡地活用のための基本的な考え方と主たる導入機能

(1)跡地活用において生かすべき特性

跡地は次のような地区特性を備えており、跡地活用においてはこのような特性を生かすことが求められる。

面積が広大で土地活用の自由度が高い

広島ヘリポート等を除く一体的に利用が可能な土地(約40ヘクタール)は、デルタ上では最大の公有未利用地であり、活用の自由度が高い

海と川に面したウォーターフロント

南側は広島湾、西側は太田川放水路に面したウォーターフロントであり、特に、南側は瀬戸内海を望む美しい景観を有する

広域的な交通アクセス性の高さ

広島駅や市中心部とは路線バスが多頻度で運行され、さらに、広島南道路(平成25年度末供用予定)により広域的なアクセス性の向上が見込まれるなど、交通アクセスに優れている

スポーツ・レジャー施設の集積

跡地周辺には、広島県総合グランドをはじめとしたスポーツ施設や、マリーナホップ・観音マリーナなどのレジャー施設が集積している

広島ヘリポートの有する防災拠点性

跡地の北側には防災拠点となる広島ヘリポートが配置されている

(2)跡地活用において考慮すべき事項

跡地の活用を検討する上で、次のような考慮すべき事項がある。

アクセス道路の脆(ぜい)弱性

広島南道路(平成25年度末供用予定)により広域的なアクセス性が高まるものの、広島南道路から地区に直接アクセスする「県道南観音観音線」は現在、片側1車線で一部クランクとなっている

航空法による高さ制限

ヘリポート周辺部は、ヘリポート化により大幅に緩和されたものの、航空法による制限表面により建築物の高さが制限される

(3)主たる導入機能

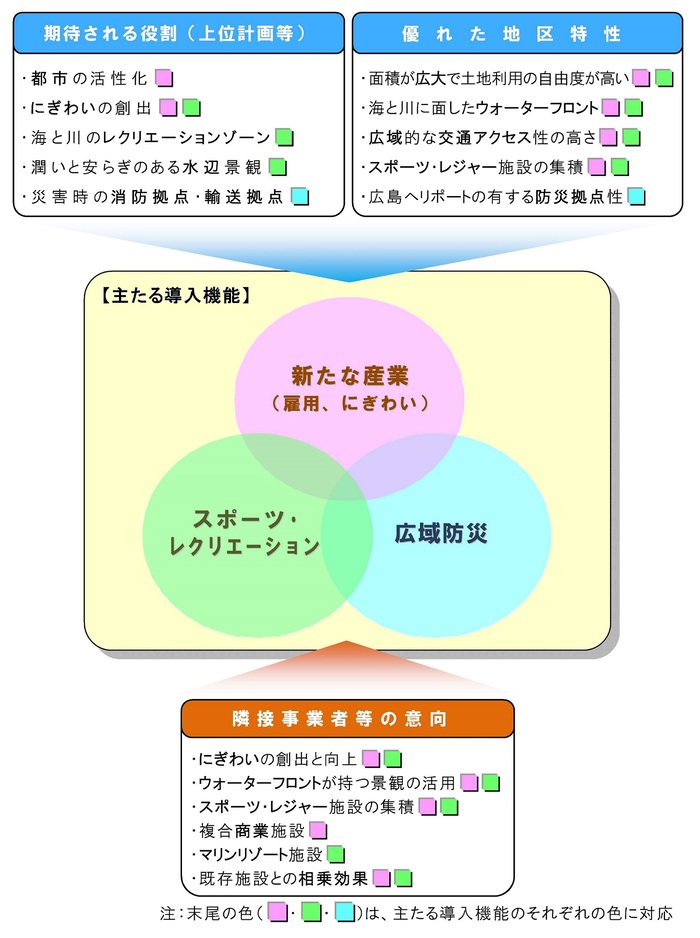

跡地の活用に当たっては、上位計画での位置付け等から期待される役割、跡地の持つ優れた地区特性等を踏まえて、『新たな産業(雇用、にぎわい)』、『スポーツ・レクリエーション』及び『広域防災』の3つを主たる導入機能とし、相互の連携を図るものとする。

5 跡地活用イメージ

(1)ゾーニングの考え方

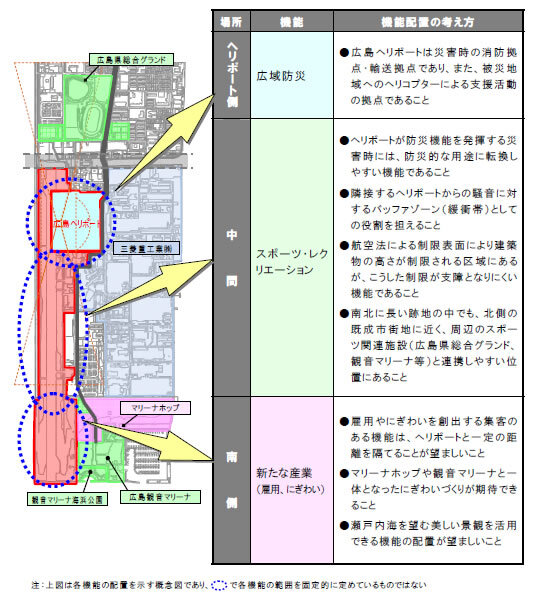

跡地のゾーニングについては、南北に長い跡地の特徴を踏まえ、位置が固定された「ヘリポート側」、瀬戸内海を望む景観を有する「南側」、その「中間」の大きく3つに分けることとし、主たる導入機能を次のように配置することがふさわしいと考える。

| 場所 | 機能 | 機能配置の考え方 |

|---|---|---|

| ヘリポート側 | 広域防災 | 広島ヘリポートは災害時の消防拠点・輸送拠点であり、また、被災地域へのヘリコプターによる支援活動の拠点であること |

| 中間 | スポーツ・レクリエーション |

|

| 南側 | 新たな産業 (雇用、にぎわい) |

|

(注釈)上図は各機能の配置を示す概念図であり、青点線で各機能の範囲を固定的に定めているものではない

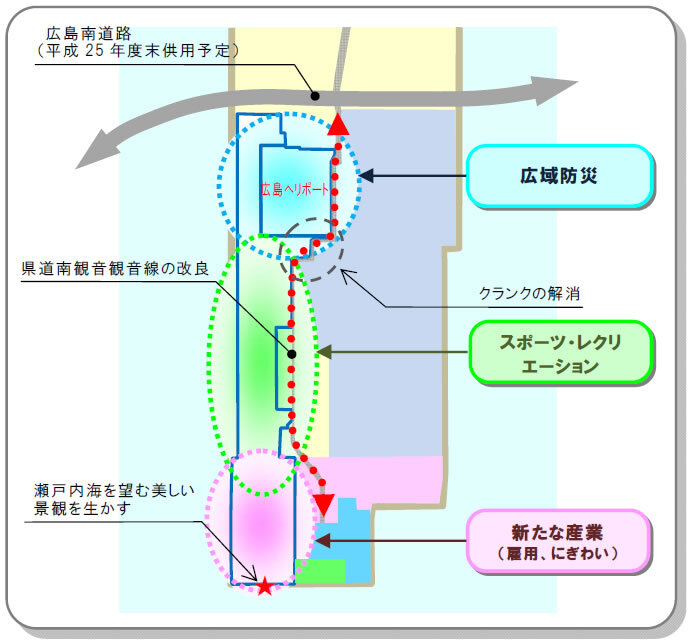

(2)交通アクセスの考え方

交通アクセスの改善は跡地活用の必須条件である。地区内の道路については、都市計画道路駅前観音線が計画されているが、以下のような課題がある。

- 現在の都市計画道路の幅員(20メートル)は、4車線とするには不十分

- 都市計画道路が跡地に接していないため、別途、跡地へアクセスする道路の整備が必要

- 都市計画道路区域の大半は現在、工場敷地であり、工場側の敷地分断やセキュリティの対策などの課題解決が必要

一方で、跡地活用を円滑に進めていくためには、基幹となる道路の早期整備が求められている。

こうしたことから、道路の大半が跡地に接し、既存の道路空間や公有地等を活用できる県道南観音観音線の改良が現時点では最も有力と考える。

(3)跡地活用イメージ図

主たる導入機能のゾーニング及び交通アクセスの考え方を踏まえ、跡地活用のイメージは次図のようになる。

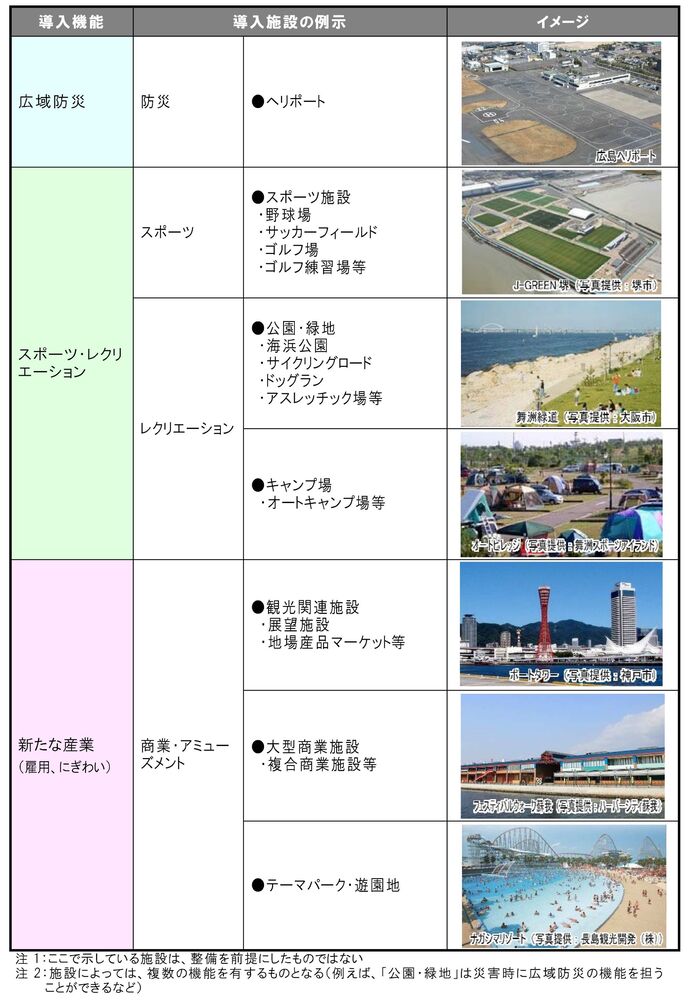

導入施設の例示

6 活用ビジョンの実現に向けて

このビジョンは、検討会での議論等を踏まえ、跡地の活用に当たっての大きな方向性を示したものである。今後、跡地に導入する施設の内容、規模及び配置などについて具体的な計画づくりを行うことになる。この計画づくりに当たっては、社会情勢等の変化を踏まえながら幅広く考えるとともに、次の点に留意する必要がある。

跡地でしかできないこと、跡地でできることを意識すること

跡地の特性や他の未利用地の状況等を踏まえ、当該地でしかできない活用を意識するとともに、導入する施設内容に応じて実現可能性を十分に検証する必要がある

跡地が細切(こまぎ)れにならないよう配慮すること

跡地は約40ヘクタールと広大な面積を有しており、これだけのまとまった土地を有効に活用するためにも、雑多な機能を導入することによって細切れにするのではなく、周辺を含めた各機能の相互連携にも配慮する必要がある

タイムスパンを考慮し、段階的な整備も検討すること

跡地は広大な面積を有しており、ビジョンの実現には時間を要すると思われる。こうしたことから、早期に実現できるところから整備に着手することとし、段階的な整備や事業化に至るまでの期間における暫定的な活用についても検討する必要がある

環境・エネルギーを意識すること

跡地活用に当たっては、地球環境問題への対応や、再生可能エネルギーの需要の高まりなどを踏まえ、コージェネレーションや太陽光発電の導入といった環境負荷の低減や省エネルギー等を意識する必要がある

民間活力の導入を図ること

跡地活用の実現に向けては、民間の資金、ノウハウ、人材等を有効活用しながら効率的・効果的な事業手法を検討していく必要があるまた、民間事業者の参入を促すためにも、基幹道路の早期整備について検討する必要がある

関係者が連携できる体制を構築すること

跡地活用の実現に向けては、県民市民、民間事業者、行政といった関係者が連携して取り組むことが重要であり、こうした連携を円滑に行うための体制づくりについて検討する必要がある

一括ダウンロード

関連情報

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局都市機能調整部 跡地整備担当

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(本庁舎6階)

電話:082-504-2763(代表) ファクス:082-504-2309

[email protected]