HACCPが義務化されました

平成30年6月に食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から食品工場や飲食店などにHACCP(ハサップ)が義務化されました。

HACCPとは?

原料の入荷から製造、製品の出荷までの一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する方法です。

今回の法改正によるHACCPの義務化は、原則として全ての食品等事業者が対象です。

義務化されたHACCPは、以下の2つで、食品等事業者の規模や業種などにより、いずれかが適用されます。

- HACCPに基づく衛生管理

HACCPの7原則を要件とした衛生管理を行う。

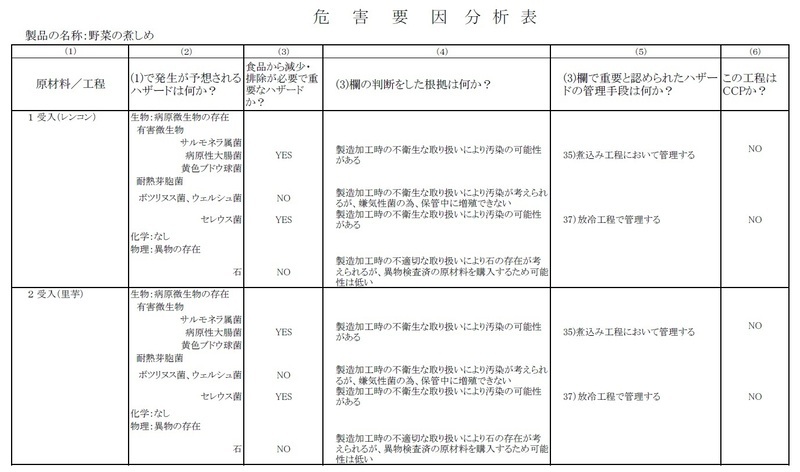

【HACCPの7原則】- 危害要因の分析(各工程で危害要因になりそうなものを洗い出し、分析し、対処方法を検討する。)

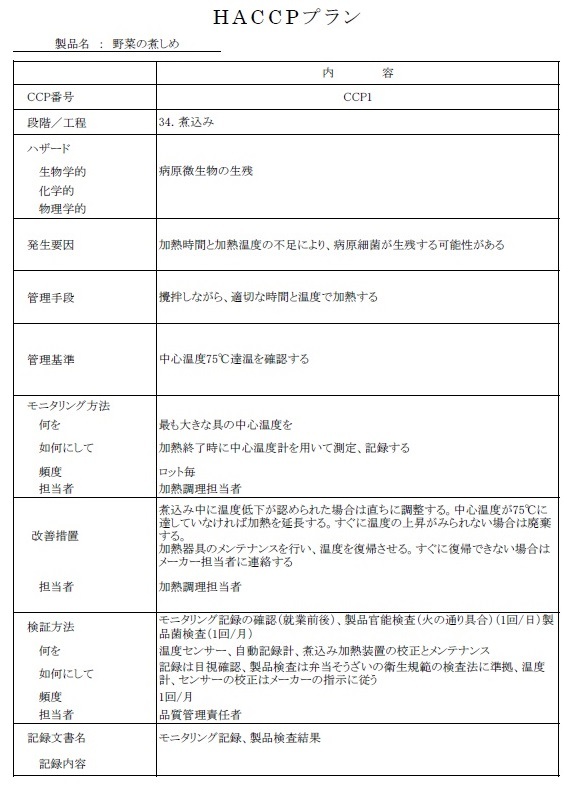

- 重要管理点の決定(危害要因を取り除くための重要管理点を決定する。)例:加熱工程

- 管理基準の設定(定めた重要管理点で、危害を適切に排除できるか判定するための管理基準を定める。) 例:中心温度と加熱時間

- モニタリング方法の設定(決めた管理基準が、適切に実施できているか確認するためのモニタリング(監視)方法を定める。) 例:中心温度計で確認

- 改善措置の設定(管理基準が守られなかった場合に行うべき改善措置を定める。) 例:廃棄、再加熱

- 検証方法の設定(定めた衛生管理が適切に機能しているかを検証するための方法を定める。)

- 記録の作成(実施したことを記録に残し、それを保存する方法を定める。)

- HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

厚生労働省が内容を確認した「手引書」に則って衛生管理を行う。

対象となる食品等事業者は?

HACCPに基づく衛生管理

<施設例>主に同じ建物又は同じ敷地内で販売する食品を製造(加工)する施設

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が必要な食品等事業者を除いた事業者

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

<施設例>主に同じ建物又は同じ敷地内で販売する食品を製造(加工)する施設

食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの

<施設例>飲食店、学校や病院などの給食施設、弁当やそうざいの製造施設、パンの製造施設

- 飲食店営業を行う者(学校、病院その他の施設における当該施設の設置者又は管理者を含む。)

- 喫茶店営業を行う者

- パン(概ね5日程度の消費期限のもの。)を製造する営業を行う者

- そうざい製造業を行う者

- 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を行う者

<施設例>冷蔵又は冷凍で保存する包装済み食品を販売する施設

容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者(※)

※容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のうち、冷蔵又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれのないものの販売をする営業を行う者は、HACCPの義務化の対象から除かれている。

<施設例>食品を量り売りする施設

食品を分割し、容器包装に入れ、又は容器包装で包み販売する営業を行う者

<施設例>食品の製造(加工)に従事する者の数が50人未満である事業場

食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のうち、食品の取扱いに従事する者の数が50人未満である小規模事業場を有する営業者(※)

- ※当該営業者が食品の取扱いに従事する者の数が50人以上である大規模事業場を有するときは、当該営業者が有する小規模事業場についてのみHACCPの考え方を取り入れた衛生管理の基準を適用し、当該営業者が有する大規模事業場については、HACCPに基づく衛生管理の基準を適用する。

- ※同等の規模を有する添加物を製造する営業者にあっては、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の実施の対象となる。

(参考)「食品の取扱いに従事する者の数」の算定方法の一例

一の事業所における各月の一日あたりの平均従事者数=(1ヶ月の従事者全員の労働時間合計)÷{(1ヶ月の暦日数(30日程度))÷7(日曜日)×5(日曜日)}÷8(時間)

対象外の食品等事業者は?

次のいずれかに該当する営業者は、HACCPの義務化の対象から除かれています。

- 食品又は添加物の輸入をする営業を行う者

- 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業を行う者(食品の冷凍又は冷蔵業を営む者を除く。)この場合、食品又は添加物の貯蔵及び運搬のみを行っている者を含む。

<例>輸送業、倉庫業(冷蔵業を除く。) - 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれのないものの販売をする営業を行う者

<例>常温で保存可能な包装済み食品のみを販売する施設 - 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業を行う者

- 器具又は容器包装を製造する営業者

実施することは?

対象となる食品等事業者は、次の事項を実施することになります。

- 衛生管理計画を作成し、関係者に周知徹底を図る

- 衛生管理の実施状況を記録し、及び保存する

- 必要に応じて手順書を作成する

- 衛生管理計画及び手引書の効果を検証し、必要に応じて内容を見直す

「HACCPに基づく衛生管理」の衛生管理計画例

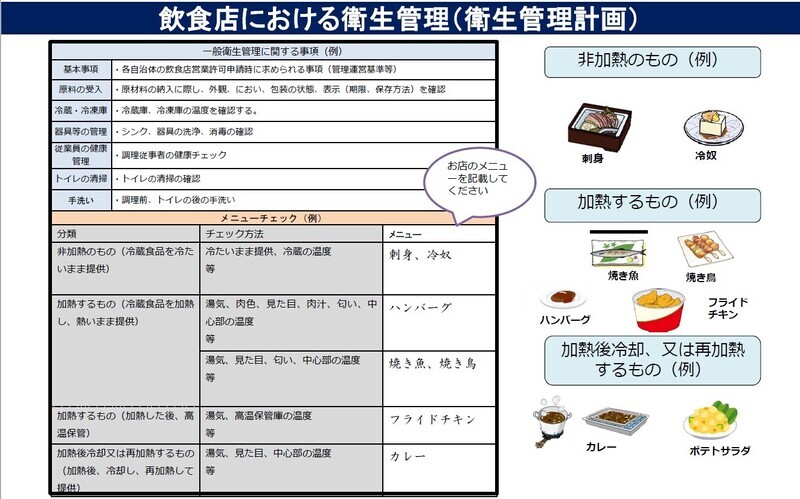

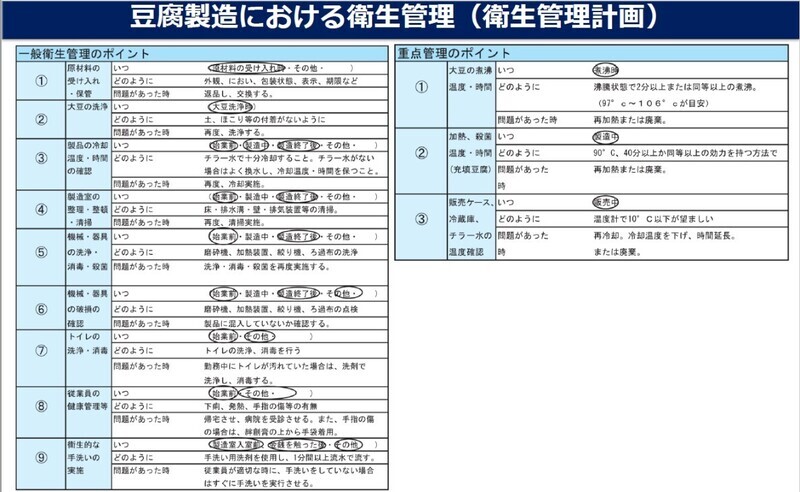

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の衛生管理計画例

次のステップによりHACCPを導入しましょう。

ステップ1 手引書を確認しましょう。

厚生労働省のホームページに手引書が掲載されています。業種に応じた手引書を確認しましょう。

「HACCPに基づく衛生管理」が必要な食品等事業者

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が必要な食品等事業者

ステップ2 手引書を参考に衛生管理計画等を作成して実践しましょう。

手引書を参考に、衛生管理計画の作成や衛生管理の実施状況の記録等を行ってみましょう。

ステップ3 導入する際の困りごとなどがあれば、保健所に相談しましょう。

広島市では、市保健所に相談窓口を設置し、HACCPを導入する際の困りごとなどについて、アドバイスを行っています。

HACCP認証制度

以下の事業や制度により、自主的な衛生管理を推進する食品事業者に対し、認証する制度を設けています。

なお、この制度は、改正食品衛生法(平成30年6月13日公布)で制度化されたHACCPに沿った衛生管理のうち、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の水準を満たしています。

受付時間

8時30分~12時、13時~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、8月6日、年末年始の閉庁日を除く。)

対象施設

広島市内の施設(市外の施設の方は、管轄の自治体に御相談ください。)

問い合わせ先

広島市保健所 (個別の施設相談に関すること)食品指導課(電話:082-241-7404)

(法律・制度に関すること)食品保健課(電話:082-241-7434)

参考

-

HACCPに沿った衛生管理を行いましょう!【一般的な飲食店用リーフレット】 (PDF 698.4KB)

-

HACCPに沿った衛生管理を行いましょう!【バー、スタンド用リーフレット】 (PDF 659.3KB)

関連ページ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 食品保健課企画係

〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階

電話:082-241-7434(企画係) ファクス:082-241-2567

[email protected]