広島市業務継続計画

計画の全文はこのページの最下段「ダウンロード」からご確認ください。

第1 業務継続計画の基本的な考え方

1 目的

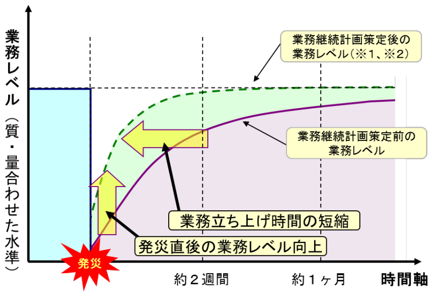

大規模災害発生時において、限られた人的・物的資源(職員、庁舎、ライフライン、情報システム等)を効率的に活用し、非常時優先業務※の早期着手や業務レベルの向上を図り、市民の生命、身体、財産及び生活等を保護することを目的とする。

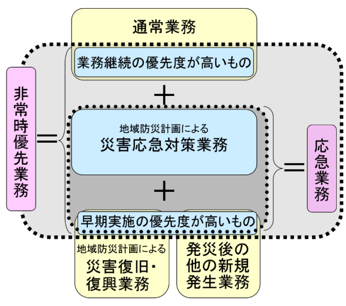

※「非常時優先業務」とは大規模災害発生時においても優先して実施すべき業務のことであり、具体的には広島市地域防災計画に基づく災害応急対策業務や早期実施の優先度が高い災害復旧・復興業務のほか、業務継続の優先度が高い通常業務が対象となり、各局・区長等が定める。

2 基本方針

- 市民等の生命、身体、財産及び生活等を最優先で保護すること

- 必要資源の確保と適切な配分による行政機能の維持に努めること

- 平常時から業務継続に係る取組を推進することにより業務継続体制の確保に努めること

3 発動基準

市域で震度6弱以上の地震を観測したときなど、災害対策本部(全員体制)を設置した際に自動発動する。

業務継続計画の発動中は、原則として業務継続の優先度の高い業務を除き、通常業務を停止する。

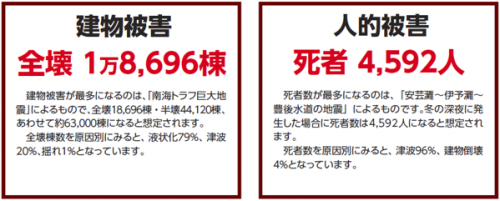

第2 市域内の被害想定等

- 庁舎

- 倒壊の可能性は低い

- 庁舎内部

- オフィス家具の転倒、エレベーターの停止 など

- 庁舎外部

- 液状化や隣接住宅の倒壊による通行不能

- ライフライン等※

- 電力:中断、上水道:断水、下水道:利用困難、ガス:中断、固定電話:災害時優先電話以外不通、携帯電話:不通、インターネット:不通、交通機関:ほぼ全区間で被害が発生

※ 復旧には電力が2日以内、上水道が7~8日、電話・インターネットは1週間程度などと見込まれる。

第3 非常時優先業務の実施方針及び必要人員

1 実施方針

- 地域防災計画に基づき、災害応急対策業務、早期実施の優先度が高い災害復旧・復興業務に早期に着手する。

- 通常業務は原則として休止する。ただし、業務継続の優先度の高い通常業務は、発災直後においても継続指定実施する。

- 非常時優先業務の実施に必要となる人的・物的資源の配分は、全庁横断的に調整する。

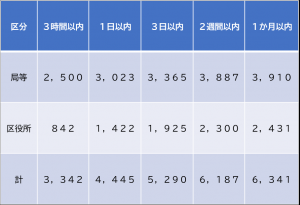

2 非常時優先業務の必要人員

※これらの必要人員に関しては、第4の取組により、確保できる見込み。

第4 非常時優先業務の実施体制の確立

1 人的資源(職員)の確保

平常時

- 毎年度当初、各局・区等において、動員名簿を作成し、時系列で参集予想人数を整理・把握する。また、携帯電話、電子メールやSNSなどを活用し、確実に安否確認ができる連絡網を構築する。

- 職員が参集できない場合に備え、各局・区等(庶務担当課)に業務資源調達担当を設け、全庁横断的かつ弾力的に応援職員を相互に確保する手順を定める。

- 環境局や消防局、水道局などの専門的な知識・経験を要する業務においては、他の自治体や民間事業者等と人員の派遣等を含む災害時応援協定により人員を確保することとし、応援要請の手順等を業務継続マニュアルに定める。

発災時

- 計画を発動する際には、危機管理室において職員参集システムから各職員へ安否確認メールを一斉送信する。また、各局・区等において、職員参集システムや連絡網を通じて職員の安否確認を行い、業務に従事できる職員を把握する。

- 職員が参集できない場合には、各局・区等の業務資源調達担当を通じて、全庁的に応援を要請するとともに、災害時応援協定に基づき、他の自治体や民間事業者等にも速やかに応援を要請する。

2 指揮命令系統の確立

平常時

発災時、速やかに指揮命令系統を確立するため、毎年度当初、各局・区等において指揮命令権者の安否確認手順、職務代行者及び代行順位を定める。

第5 物的資源の確保

1 庁舎

平常時

- 発災時の庁舎の被害状況の確認体制や初期消火対応、来庁者・職員の避難誘導等について定める消防計画に基づく点検や訓練を実施する。

- 浸水等による庁舎の自家発電設備や受電設備の機能不全に備え、代替施設を定めるとともに、代替施設の被災も想定し、複数の代替施設候補をリスト化して毎年度更新する。

- 自家発電設備の72時間以上分の燃料を確保するため石油販売業者との連絡体制を確認するとともに、公用車の燃料の残量を常時半分以上に保つ。

発災時

- 消防計画に基づき、職員一人一人が定められた役割に従って迅速かつ円滑に初動対応を行う。

- 庁舎が利用不能となった場合には、代替施設(市災害対策本部は安佐南消防署、区災害対策本部は各区地域福祉センター等)に移転する。

- 燃料の供給協力に関する協定に基づき、直ちに自家発電設備や公用車の燃料を確保する。

2 ライフライン等

平常時

- 自家発電設備の使用方法や電力復旧手順などのマニュアルを関係職員に周知する。

- 発災時、速やかにライフラインの優先復旧の要請等ができるよう、ライフライン事業者等への連絡体制を確認するとともに、復旧訓練を実施する。

発災時

- 速やかに自家発電設備の稼働体制を整える。

- ライフライン等に支障が生じた際の優先復旧に関する協定等に基づき、ライフライン事業者等に設備の優先復旧や移動電源車等の派遣、仮設トイレの設置を要請する。

第6 業務継続体制の確保等に係る今後の取組

業務継続体制の確保等に係る今後の取組はこのページの最下段「ダウンロード」からご確認ください。

第7 業務継続計画の継続的な改善

計画の適切な運用等を図るために、毎年度4月の危機管理週間に合わせて、危機管理室において計画の進行管理を行うとともに、各局・区等において、訓練・研修等を実施し、職員や組織の対応力の向上を図る。それらの結果を踏まえ、計画や各局・区等で定める業務継続マニュアルの見直しを行う。

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理室 危機管理課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2653(代表) ファクス:082-504-2802

[email protected]