衛研ニュース 生食用食肉の検査

平成23年4月、腸管出血性大腸菌による食中毒事件が広域に発生し、患者総数は100名を超え、このうち5名が亡くなりました。この事件は腸管出血性大腸菌に汚染されたユッケ(生肉)を食べたことが原因と考えられました。

この事件をきっかけにして厚生労働省において、ユッケ等の生食用牛肉の規格基準が策定され、平成23年10月1日から施行されています。

基準の中身は?

対象

生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓は含まない)

成分規格

- 腸内細菌科菌群が陰性であること

- 陰性確認の検査記録を一年間保管すること

この基準を受けて広島市でも生食用食肉の腸内細菌科菌群の検査を行っています。

腸内細菌科菌群とは何なのでしょう?

人間や動物の腸内の菌を一般的に腸内細菌と呼びますがそれとはちょっと違います。

腸内細菌科菌群はViolet Red Bile Glucose Agar(VRBG寒天培地)上でピンク、赤、紫色の集落を形成し、ブドウ糖発酵性でオキシダーゼ陰性の菌群(グループ)と定義されています。

この条件を満たす菌はお腹にいる菌もそれ以外でも腸内細菌科菌群ということになります。

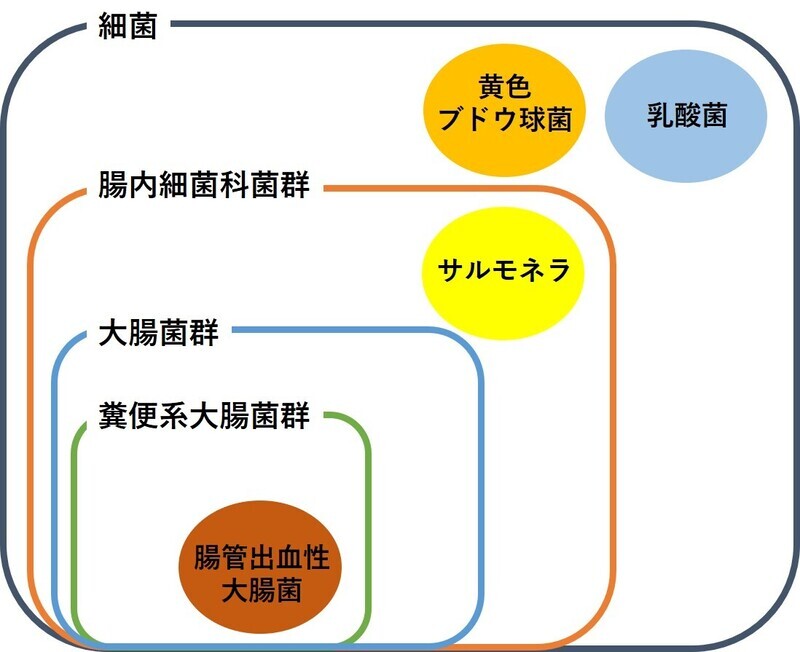

下の図に示したように、基準設定のきっかけとなった腸管出血性大腸菌や、サルモネラ属菌などの有害な菌の他、食品の微生物汚染の指標菌である大腸菌群も含まれています。

- 大腸菌群…グラム陰性の無芽胞桿菌で、乳糖を分解して酸とガスを産生する、好気性または通性嫌気性の菌群。環境中に存在するエンテロバクター属やクレブシエラ属菌などが含まれる。

- 糞便系大腸菌群…大腸菌群のうち44.5℃で発育可能な菌群。腸管出血性大腸菌や一般的に大腸菌と呼ばれている菌が含まれる。

具体的な腸内細菌科菌群の検査は?

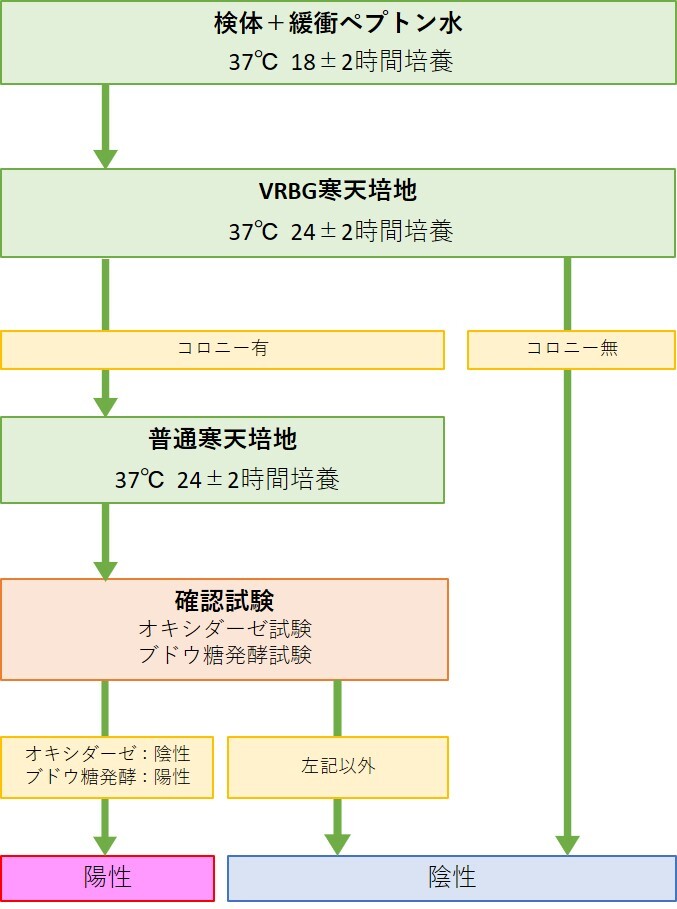

以下のフローで検査していきます。最終的にブドウ糖、オキシダーゼ試験の結果、腸内細菌科菌群が陽性であればその肉は生食用食肉として提供することはできません。

左:陽性(大腸菌)、右:陰性コントロール

安心して食べるには加熱を!

生食用食肉の基準は「生食用食肉の規格基準」で定められている牛肉(内臓を除く)と、「生食用食肉の衛生基準」で定められている馬肉、馬レバーのみとなっています。その中で検査をクリアしたお肉が生食用食肉として提供されています。一方豚肉、鶏肉に関してはこの基準の対象となっていませんので、中心部まで十分に加熱して食べるようにしてください。

参考資料

-

腸管出血性大腸菌食中毒の予防(厚生労働省)(外部リンク)

-

生食用の牛肉を取り扱う事業者の皆様へ(厚生労働省)(外部リンク)

-

「生食用食肉の腸内細菌科菌群の試験法について」の一部改正(令和3年3月30日厚生労働省通知)(外部リンク)

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局衛生研究所 生物科学部

〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号

電話:082-277-6998(生物科学部) ファクス:082-277-0410

[email protected]