衛研ニュース/ウイルスの同定

ウイルスの同定について

地球上にはたくさんの種類のウイルスが存在します。その内、病原性のあるウイルスが体の中に入り増殖をすると、ウイルスの種類によって発熱、咳、咽頭痛、下痢など様々な症状を引き起こします。体内に侵入したウイルスは鼻や喉の奥、結膜など色々な場所で増殖していきます。また、便や鼻汁などにもウイルスはいて、トイレで用を足したり、くしゃみをしたりした時にウイルスは体の外に出ていきます。

生物科学部では医療機関等から提供された患者の便や喉の奥を拭ったものなどを使用して、そこにどのようなウイルスがいるのか検査をしています。検査の流れとしては、まず培養細胞を用いてウイルスを増やし、ウイルスを分離することから始めます。次に分離したウイルス(これを「分離株」と言います)が何という種類のウイルスかを調べます。このウイルスの種別の確認を「同定」と言います。

なお、ウイルスの分離方法については以下のリンクで詳しく説明しています。

今回はウイルスを分離した後に行う「ウイルスの同定方法」について紹介します。

ウイルスの同定方法【中和試験】

ヒトの免疫の働きの一つに「抗体」があります。体内にウイルスが侵入した際に抗体が作られ、次に同じ種類のウイルスが体内に侵入してきても、抗体がウイルスの増殖を抑制し、症状を抑えることができます。この「抗体」を利用して、ウイルスの同定を行います。

(1) 分離したウイルスの種類の推定

多くの場合、患者の症状や診断名、検体の種類(便、喉の奥を拭ったものなど)から、原因ウイルスがある程度推定できます。例えば、流行性角結膜炎の患者から採取された検体ではアデノウイルスが、手足口病ではエンテロウイルスが検出される可能性が高いです。

また、同じ種類のウイルスの中にも様々な型があり、型の違いにより引き起こされる症状も変わってきます。例えば、アデノウイルスでは、患者の診断名が咽頭結膜熱であれば3型、感染性胃腸炎であれば31型や41型などの可能性が高くなります。

細胞変性効果(CPE)からもウイルスの推定ができます。上記「ウイルスの分離」のページで詳しく紹介していますが、細胞が丸くなる、集まるなど、ウイルスの種類によって様々なCPEが確認されます。どの培養細胞にどのような変化が起こったか、という情報がウイルスの推定に役立ちます。

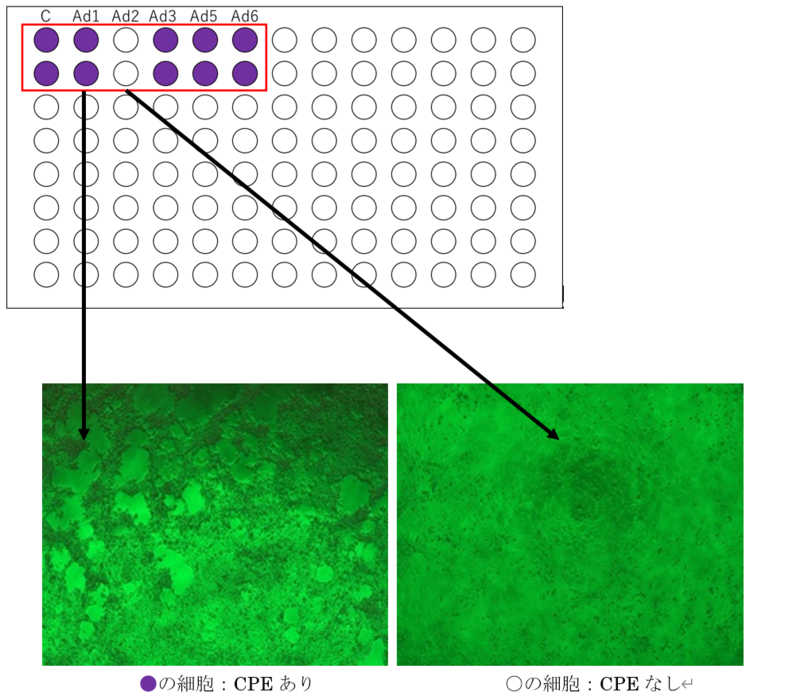

(2) 抗血清との反応~培養細胞への接種

ウイルスの種類を推定したら、それに対応する抗体を含んだ血清(抗血清)と混ぜます。例えばアデノウイルス1型、2型、3型、5型、6型の可能性が高いと推定した場合、それぞれの型の抗血清を混ぜます。抗血清を2時間程度反応(抗原抗体反応)させた後に培養細胞に接種し、36~37℃のふ卵器に入れ、1週間程度細胞を観察します。

(3) 判定

細胞の観察を続けていると、ウイルスの増殖によりCPEが確認されます。しかし、ウイルスの型と抗血清の型が一致した場合、抗血清の働きによりウイルスが失活するため、CPEが確認されません。

- C:コントロール(分離株を直接接種=CPEが必ず起こる)

- Ad1:アデノウイルス1型の抗血清と反応させた分離株

- Ad2:アデノウイルス2型の抗血清と反応させた分離株

- Ad3:アデノウイルス3型の抗血清と反応させた分離株

- Ad5:アデノウイルス5型の抗血清と反応させた分離株

- Ad6:アデノウイルス6型の抗血清と反応させた分離株

それぞれ赤枠部の縦列2つの細胞に接種

上図の場合、アデノウイルス2型の抗血清と反応させた分離株を接種した細胞のみCPEが確認されなかったことから、分離したウイルスは「アデノウイルス2型」と同定します。

【参考】遺伝子配列の解析

ウイルスの種類、型によっては、中和試験だけではウイルスの同定ができない場合があります。その場合は「シークエンサー」という遺伝子の配列を解析する機械を使って、ウイルスから抽出した遺伝子の配列を読み取り、ウイルスの同定を行います。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局衛生研究所 生物科学部

〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号

電話:082-277-6998(生物科学部) ファクス:082-277-0410

[email protected]