衛研ニュース/ウイルスの分離

生物科学部ウイルス担当では様々なウイルスの検査を行っています。それでは、小さすぎて目に見えない病気の原因、ウイルスはどうやって検査するのでしょうか。ウイルスは生きた細胞でしか増えません。そこで、ヒトからとれた検体(鼻水や結膜を拭ったもの)に含まれるウイルスを増やして分離するために、培養細胞を使って検査を行います。細胞でウイルスを分離することができたら、ウイルスの種類を同定します。

これらの検査により、広島市内でどのようなウイルスが流行しているかを把握し、感染の予防法の周知や注意喚起を行っています。

ウイルスの分離方法とウイルスの種類

まず、ウイルスの分離を行うためにあらかじめ作製した細胞培養プレートに検体を接種します。

【細胞培養プレートとスポイト】

ふ卵器に入れ34~37℃で培養し、約1か月間、毎日、細胞の状態を実体顕微鏡で観察します。

【実体顕微鏡と細胞培養プレート】

検体に何らかのウイルスが存在していた場合、ウイルスが細胞内で増殖します。そして、細胞が丸くなる、膨らむ、集まる、剥がれるなどの変化が現れます。この変化のことを細胞変性効果(CPE)といいます。CPEが確認されたら培養液を回収し、ウイルスの同定を行います。(※ただし、全てのウイルスが、この方法で分離できるわけではありません。)

下の写真は実際に観察されたCPEとウイルスの種類です。

【アデノウイルス37型】主に流行性角結膜炎など眼の疾患を引き起こすウイルス

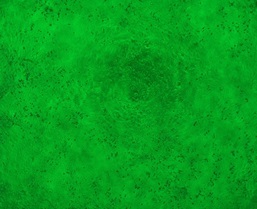

A549細胞(正常な状態)

アデノウイルス37型によるCPE

細胞が網目状に抜けていき、一部の細胞は円形化しています。

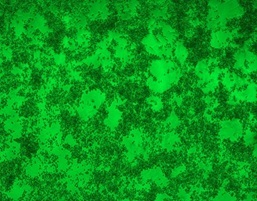

【エコーウイルス18型】無菌性髄膜炎などを引き起こすウイルス

RD-18S細胞(正常な状態)

エコーウイルス18型によるCPE

細胞が小さく円形化してバラバラとなり、剥がれていきます。

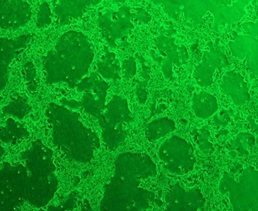

【インフルエンザウイルス】冬季に流行し、高熱や上気道炎症状、関節痛などを引き起こすウイルス

MDCK細胞(正常な状態)

インフルエンザウイルスによるCPE

多数の細胞が剥がれています。この後、ほぼ全ての細胞が剥がれ、培養液中に浮遊します。

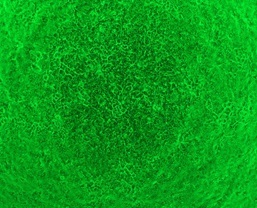

【麻しんウイルス】感染力が非常に強く、高熱、発疹、咳、結膜充血などを引き起こすウイルス

Vero/hSLAM細胞(正常な状態)

麻しんウイルスによるCPE

周りの細胞同士がくっついて、多数の核を持つ合胞体を形成しています。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局衛生研究所 生物科学部

〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号

電話:082-277-6998(生物科学部) ファクス:082-277-0410

[email protected]