衛研ニュース 飲料水検査の紹介

飲料水検査の紹介 安全な水を飲もう

衛生研究所生活科学部では、飲料水、プール水や公共浴場水、地下水など、様々な水の検査を行っています。今回はその中でも、普段私たちが一番接する機会の多い、飲料水の検査について紹介します。

広島市衛生研究所で行っている飲料水検査

皆さんは水道水を利用されていますか?

広島市の水道普及率は令和元年度末時点で98.3%でした。(広島市水道局より)

このホームページをご覧になっているほとんどの方が毎日水道水を利用されているのではないでしょうか。

しかし、一部では水道の整備が行われていないため、井戸水等を飲用水や生活用水として利用されている地域もあります。広島市保健所ではこれらの飲用利用される井戸水等について衛生確保を図ることを目的に調査を行っており、広島市衛生研究所では保健所からの依頼により、これらの水質検査を行っています。

検査項目について

水道水は、水道法4条に基づく「水質基準に関する省令」で規定される51項目の水質基準に適合することが必要とされています。水質基準には、シアンや水銀など人の健康を害する項目はもちろん、鉄など味や色に影響を及ぼすおそれのある項目も定められています。

井戸水や地下水等を水源として集落に供給している小規模水道水などもそれに準ずる基準に適合することが必要となります。

水質基準に定められている51項目を紹介します。(令和3年9月30日時点)

|

検査項目 |

基準値※ |

解説 |

|---|---|---|

|

☆一般細菌 |

100個/mL以下 |

自然界で生育している細菌のことで、ほとんどが無害です。 清浄な水に少なく、汚濁された水に多い傾向があるため、水の細菌汚染の一般的指標となります。 |

|

☆大腸菌 |

検出されないこと |

糞便汚染の指標として用いられます。 水系感染症の主な原因菌が人を含む恒温動物の糞便に由来することから、飲料水の安全性確保では糞便汚染を検知することが重要となります。 |

|

カドミウム及び |

カドミウムの量に関して |

カドミウムは自然水中に含まれることもありますが、鉱山排水、工場排水から混入することがあります。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

水銀及び |

水銀の量に関して |

水中に含まれる水銀は、水銀鉱床等の地帯を流れる河川に由来するほか、工場排水、農薬、下水から混入に起因することがあります。 メチル水銀は水俣病の原因物質であり、発がん性の恐れもあります。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

セレン及び |

セレンの量に関して |

セレンは自然水中に含まれることもありますが、多くは鉱山排水、工場排水からの混入によります。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

鉛及び |

鉛の量に関して |

水中に含まれる鉛は、鉱山排水、工場排水の混入、地質に起因することもありますが、鉛配水管からの溶出によることが多いです。腎臓障害などを起こし、発がん性の恐れがあります。体内蓄積されます。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

ヒ素及び |

ヒ素の量に関して |

水中のヒ素は、主に地質からの溶出に起因しますが、他に鉱泉、鉱山排水、工場排水などの混入によって含まれることがあります。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

六価クロム化合物 |

六価クロムの量に関して |

クロムは鉱山排水、工場排水の混入により水中に含まれることがあります。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

☆亜硝酸態窒素 |

0.04mg/L以下 |

水中に含まれる亜硝酸イオン中の窒素のことで、土壌や肥料、生活排水に由来します。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

シアン化物イオン及び |

シアンの量に関して |

シアン化物イオンは、メッキ工場、選鉱精錬所などの排水に含まれることがあります。また、塩化シアンは塩素消毒及びクロラミン消毒の副生成物の一つです。 多量に摂取すると、頭痛、吐き気を起こし、死亡する場合もあります。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

☆硝酸態窒素及び |

10mg/L以下 |

水中に含まれる硝酸イオン中の窒素と亜硝酸イオン中の窒素の合計量で、土壌や肥料、生活排水に由来します。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

フッ素及び |

フッ素の量に関して |

水中に含まれるフッ素イオンは主に地質に由来し、他には工場排水の混入に起因する場合もあります。 適量なら虫歯予防に効果がありますが、多量摂取で歯、骨の形成障害を起こします。 斑状歯発生予防の観点から基準値が設定されています。 |

|

ホウ素及び |

ホウ素の量に関して |

ホウ素は地下水、温泉に含まれることがあります。工場排水から自然水に混入することがあります。 |

|

四塩化炭素 |

0.002mg/L以下 |

フルオロカーボン類の原料として使用されることが多く、他に、ワックス樹脂や各種溶剤、洗浄剤、殺虫剤の原料として使用されます。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

1,4‐ジオキサン |

0.05mg/L以下 |

溶剤や1,1,1-トリクロロエタン安定剤などに使用されるほか、洗剤などの製品中に不純物として存在します。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

シス‐1,2-ジクロロエチレン及び |

0.04mg/L以下 |

溶剤、染料抽出、香料、ラッカー等に使用されます。肝障害などを起こします。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

ジクロロメタン |

0.02mg/L以下 |

殺虫剤、塗料、ニス、塗料剥離剤、食品加工中の脱脂及び洗浄剤として使用されます。肝障害などを起こします。発がん性の恐れがあります。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

テトラクロロエチレン |

0.01mg/L以下 |

有機物の溶剤、ドライクリーニングの工程、金属部品の脱脂剤、フルオロカーボン合成の中間体、織物工業等に使用されます。 肝障害などを起こします。発がん性の恐れがあります。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

トリクロロエチレン |

0.01mg/L以下 |

金属機械部品などの脱油脂洗浄、フロンガス製造、溶剤、殺虫剤、洗剤、抽出剤などに使用されます。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

ベンゼン |

0.01mg/L以下 |

染料、合成ゴム、合成洗剤、有機顔料などに使用されます。 発がん性があります。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

塩素酸 |

0.6mg/L以下 |

水の浄水過程において、消毒剤の分解副生成物として生成されます。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

クロロ酢酸 |

0.02mg/L以下 |

水の浄水過程において、消毒剤と原水中の有機物質とが反応し生成される消毒副生成物の一つです。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

クロロホルム |

0.06mg/L以下 |

クロロ酢酸同様、消毒副生成物の一つです。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

ジクロロ酢酸 |

0.03mg/L以下 |

クロロ酢酸同様、消毒副生成物の一つです。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

ジブロモクロロメタン |

0.1mg/L以下 |

クロロ酢酸同様、消毒副生成物の一つです。 |

|

臭素酸 |

0.01mg/L以下 |

水のオゾン処理の過程で、臭素と消毒剤の反応によって生成されます。発がん性の恐れがあります。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

総トリハロメタン |

0.1mg/L以下 |

クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの総和のことです。 |

|

トリクロロ酢酸 |

0.03mg/L以下 |

クロロ酢酸同様、消毒副生成物の一つです。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

ブロモジクロロメタン |

0.03mg/L以下 |

クロロ酢酸同様、消毒副生成物の一つです。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

ブロモホルム |

0.09mg/L以下 |

クロロ酢酸同様、消毒副生成物の一つです。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

ホルムアルデヒド |

0.08mg/L以下 |

クロロ酢酸同様、消毒副生成物の一つです。 毒性を考慮して基準値が設定されています。 |

|

亜鉛及び |

亜鉛の量に関して |

水中の亜鉛は、鉱山排水、工場排水の混入、亜鉛メッキ鋼管からの溶出に起因します。 味覚及び色の観点から基準値が設定されています。 |

|

アルミニウム及び |

アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下 |

地球上に広く多量に分布し、土壌中に含有される金属としては最も多い元素です。アルミニウムは鉱山排水、工場排水、温泉などの混入により水中に含まれることがあります。また、浄水過程で使用する薬品に含まれています。 着色の観点から基準値が設定されています。 |

|

鉄及び |

鉄の量に関して |

鉄は自然水に多く含まれ、鉱山排水、工場排水、鉄管に由来することもあります。 味覚及び洗濯物への着色を防止する観点から基準値が設定されています。 |

|

銅及び |

銅の量に関して |

銅は鉱山排水、工場排水、農薬の混入や、給水装置の銅管などからの溶出に起因することが多いです。 洗濯物等への着色を防止する観点から基準値が設定されています。 |

|

ナトリウム及び |

ナトリウムの量に関して |

ナトリウムは自然界に広く存在しますが、海水、工場排水、消毒剤に由来することもあります。 味覚の観点から基準値が設定されています。 |

|

マンガン及び |

マンガンの量に関して |

水中のマンガンは主に地質に起因しますが、他に鉱山排水、工場排水の混入が原因となることがあります。 給水、配水管内壁、水槽などにマンガン酸化物が付着すると、黒い水の原因となります。 黒水障害を防止する観点から基準値が設定されています。 |

|

☆塩化物イオン |

200mg/L以下 |

多くは地質に由来するもので、特に海岸地帯では海水の浸透によるものが大きいです。また、生活排水の混入により増加することもあります。 |

|

カルシウム、 (硬度) |

300mg/L以下 |

水中に含まれるものは、主に地質の影響ですが、海水、工場排水、下水の混入に影響することもあります。 石鹸の泡立ち等への影響を防止する観点から基準値が設定されています。 |

|

蒸発残留物 |

500mg/L以下 |

水中に浮遊したり溶解したりして含まれるものを蒸発乾固して得られる総量のことです。 値が大きいと、健康被害はありませんが、味が悪くなります。 味覚の観点から基準値が設定されています。 |

|

陰イオン界面活性剤 |

0.2mg/L以下 |

合成洗剤の有効成分であるLAS等メチレンブルーによって青色の錯化合物を形成するもので、工場排水、家庭下水に由来します。発泡を防止する観点から基準値が設定されています。 |

|

ジェオスミン |

0.00001mg/L以下 |

ジェオスミンは藍藻類と放線菌により産出され、純カビ臭を呈します。 |

|

2‐メチルイソボルネオール |

0.00001mg/L以下 |

2-メチルイソボルネオールは藍藻類と放線菌により産出され、墨汁のようなにおいを呈します。 |

|

非イオン界面活性剤 |

0.02mg/L以下 |

非イオン界面活性剤は合成洗剤、複合石けん、洗浄剤に使用されています。少量ならば影響は少ないが、泡立ちが問題となります。発泡を防止する観点から基準値が設定されています。 |

|

フェノール類 |

0.005mg/L以下 (フェノールの量に換算して) |

フェノール類は、ガス工場、化学工場、洗炭などの排水、道路洗浄水及び防錆・防腐剤などから水中に混入することがあります。肝臓障害を起こします。 臭味発生防止の観点から基準値が設定されています。 |

|

☆有機物 |

3mg/L以下 |

TOC(Total Organic Carbon)は有機化合物に含まれる炭素量のことです。水中に含まれる有機物の指標として用いられます。有機性汚濁の状況や水の処理工程の管理指標として利用することができます。 |

|

☆pH値 |

5.8以上8.6以下 |

水は種々の塩類、遊離炭素、鉱酸、有機酸などを様々な割合で含んでおり、その割合により中性、酸性、又はアルカリ性を呈します。 |

|

☆味 |

異常でないこと |

水の味は、地質又は海水・鉱山排水・下水の混入及び藻類等生物の繁殖に伴うもののほか、送・配・給水管の内面塗装剤等に由来することもあります。 |

|

☆臭気 |

異常でないこと |

水は水源の状況を反映して様々なにおいがつくことがあります。また、水のにおいは、送・配・給水管の内面塗装剤等に由来することもあります。 |

|

☆色度 |

5度以下 |

水中に含まれる溶解性物質及びコロイド性物質が呈する類黄色ないし黄褐色の程度をいいます。地質に由来。工場排水・下水等の混入が影響することもあります。 |

|

☆濁度 |

2度以下 |

水の濁りの程度を示すもので、土壌その他浮遊物質の混入、溶存物質の化学的変化などによります。 水道水質に関する基本的な指標です。 |

※水質基準値:(1)人の健康の確保及び(2)水道としての基礎的・機能的条件の確保の両面から設定されています。(1)人の健康を確保するための基準値は、1日に飲用する水の量を2Lと仮定し、生涯にわたり連続的に摂取し続けても人の健康に影響を及ぼさない濃度が設定されています。(2)水道としての基礎的・機能的条件を確保するための基準値は、色、濁り、においなど生活利用上の要請あるいは腐食性などの施設管理上の要請を満たすためのものです。

飲料水の水質基準については、水道局の水質基準のホームページにも掲載されています。

試験方法

上の表の☆印の11項目について試験方法を紹介します。

飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年1月29日 衛水第12号)では、飲用井戸等について、水質基準項目のうち、これら11項目について1年に1回以上定期的に水質検査を行うことが望ましいとされています。

浄水処理の方式や、地質、工場など特定発生源等の懸念がある場合は、必要に応じてこれら11項目以外の項目の試験も行います。

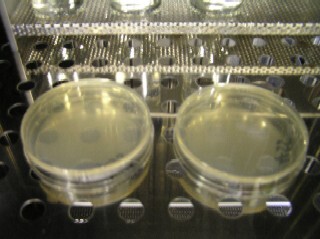

一般細菌

標準寒天培地に検査する水を加え、24時間培養した後、細菌の集落を数えます。

大腸菌

MMO-MUG培地に検査する水を加え、24時間培養後、紫外線ランプを当てて蛍光の有無をみます。大腸菌が存在すれば、青色の蛍光を示します。

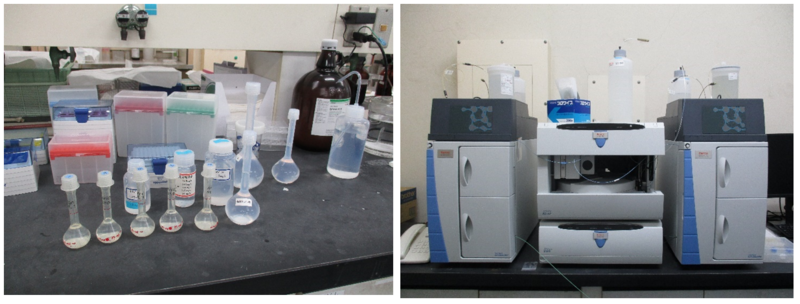

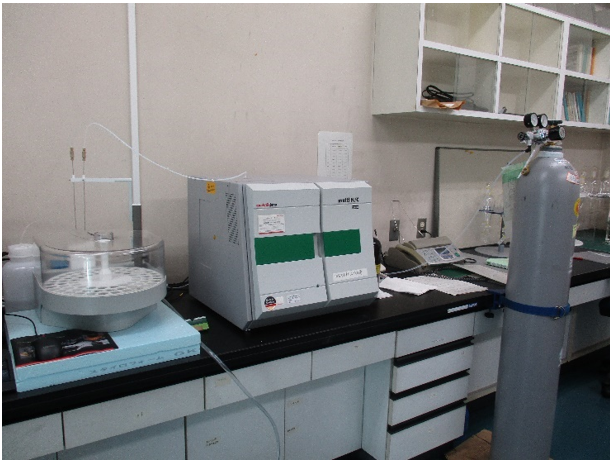

塩化物イオン、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

イオンクロマトグラフ装置を用いて測定します。

有機物(全有機炭素(TOC)量)

TOC計を用いて測定します。

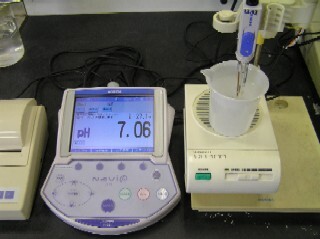

pH値

pHメーターを用いて測定します。

色度、濁度

色度計・濁度計を用いて測定します。

臭気、味

官能試験により測定します。臭気については塩素臭以外のにおいを異常なにおいとしています。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局衛生研究所 生活科学部

〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号

電話:082-277-6575(生活科学部)

ファクス:082-277-0410

[email protected]