衛研ニュース 食品添加物

食品添加物について

ず~っと遠いとおい昔から、人々は食べ物の保存や加工にいろいろ工夫してきました。例えば、お肉やお魚の燻製や塩づけ、ごはんを黄色くする「サフラン」、梅干に入れる「しその葉」、豆腐を作るための「にがり」、コンニャクを作るための「消石灰」が使われたりしてきました。

この豆腐やコンニャクは中国から伝えられて1000年以上経っているといわれています。このように、食べ物を作ったり、加工したり、保存するときに使う調味料、保存料、着色料などを食品添加物といい、昔から身近に使われてきました。

食品添加物は加工食品に重要な役割を果たしており、その歴史は、人間の食文化の歴史といっても過言ではありません。現在、使われている食品添加物には、植物の実や花などから取り出した天然ものと、化学的に合成されたものがあります。

合成食品添加物の始まりは、1851年、酢酸とアルコールから果実香料として合成された酢酸エステルと言われており、これが第1回ロンドン万国博覧会に出品されました。

その後、相次いで、タール色素、サッカリンが合成され、1912年には、ビタミンB1が発見され、これを契機に高純度のビタミン類が化学合成され、酸化防止剤、栄養強化剤として利用されるようになりました。

日本では、1948年、食品衛生法が施行され、食品添加物として食品に使用しても良い化学合成品60種類が決められました。

これまで、世界では、使ってはいけない添加物(ネガティブリスト)は決まっていましたが、使っても良い添加物(ポジティブリスト)を決めたのは日本が初めてでした。当時の日本の食品添加物に対する考え方はもっとも進んでいたと言えます。

食品添加物の安全性

食品添加物が化学合成により、多く作られるようになり、食品の保存性が向上し、多様な食感を味わうことができるようになるなど、人々は豊かな食文化を享受することができるようになりました。

一方、粉ミルクの品質保持剤として加えた「リン酸ナトリウム」中に不純物として含まれていた猛毒のヒ素による健康被害(1955年)、発ガン性の疑いから人工甘味料チクロの使用禁止(1969年)、発ガン性の疑いから豆腐や魚肉ソーセージ、麺類の殺菌剤として使われてきたAF-2の使用禁止(1974年)など、悲しい出来事もありました。

このようなことも、食品添加物に対する安全性への不安を払拭しきれない原因の一つとなっていると思われますが、食品添加物は、マウスなどの動物実験で発ガン性、催奇形性、毒性等の安全性を確かめられたものが使用されています。

食品添加物の種類

1.指定添加物(475品目)

食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が定めたもので、甘味料(サッカリン等)、着色料(食用赤色2号等)、保存料(ソルビン酸等)など

2.既存添加物(357品目)

平成7年の食品衛生法改正の際、わが国においてすでに使用され、長い食経験があるものについて、例外的に指定を受けることなく使用・販売が認められたもので、クチナシ、タンニンなど

3.天然香料(約600品目)

動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもので、バニラ香料、カニ香料など

4.一般飲食物添加物(約100品目)

一般に飲食に供されているものであって、添加物として使用されているもので、ブドウ果汁、寒天など

食品添加物の表示例

食品添加物は、食品を包んでいる容器や包装に表示されています。

ばら売りされている生鮮食品の場合は、ポップや値札等に表示されています。

加工食品の場合は、食品添加物であることが明確に分かるように、添加物欄又は原材料名欄に、重量の多い順に表示されています。

添加物欄を設けて食品添加物を表示する場合の表示例

| 名称 | 飴菓子 |

|---|---|

| 原材料名 | 砂糖、水飴 |

| 添加物 | 青色1号、黄色4号、香料 |

| 内容量 | 100g |

| 賞味期限 | ○○年○月○日 |

| 保存方法 | 直射日光や高温多湿での保存はお避け下さい。 |

| 製造者 | ○○株式会社 ○○県○○市… |

原材料名欄に食品添加物を表示する場合の表示例

| 名称 | 飴菓子 |

|---|---|

| 原材料名 | 砂糖、水飴 青色1号、黄色4号、香料 |

| 内容量 | 100g |

| 賞味期限 | ○○年○月○日 |

| 保存方法 | 直射日光や高温多湿での保存はお避け下さい。 |

| 製造者 | ○○株式会社 ○○県○○市… |

「原材料名欄」に表示する場合には、「/」で区切ったり、改行したり、原材料名と明確に区分して表示されます。

測定方法

食品中に含まれている食品添加物を測るためにはいろいろな方法が用いられますが、ここではソルビン酸(保存料)の検査について紹介します。

1.試料を細かく刻んで均一にします。

2.試料を量りとり、試薬を加えます。

3.水蒸気蒸留装置を用いて、ソルビン酸を含んだ留液を捕集します。

4.捕集した留液を定容し、高速液体クロマトグラフ装置で測定します。

検査への取り組み

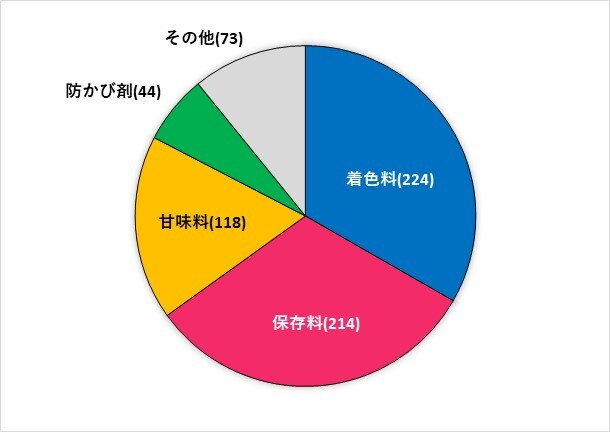

本市では、約50種類の添加物について検査をしています。最近5年間(平成30年度~令和4年度)では、403検体の収去食品に対して673項目の行政検査を実施しました。

その結果、漬物からデヒドロ酢酸(保存料)が検出される使用基準違反が1件ありました。このような基準違反があった場合、被収去者(事業者)が不利益を伴うなど社会的影響が大きいことから、現在、収去食品の検査については、精確な検査を行うためのGLP(業務管理基準)が定められています。

今後、輸入食品のますますの増加に伴い、食品添加物の種類も多くなることから、より迅速・精確な検査を行って、市民の食の安全・安心を確保してまいります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局衛生研究所 生活科学部

〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号

電話:082-277-6575(生活科学部)

ファクス:082-277-0410

[email protected]