広島平和記念資料館展示整備等基本計画 第3章

第3章 展示整備

1 展示整備の目標と検討項目

1 館の設置目的

原子爆弾による被害の実相をあらゆる国々の人々に伝え、ヒロシマの心である核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に寄与するため広島平和記念資料館を設置する。(広島平和記念資料館条例第1条)

2 館のめざす姿

(キャッチフレーズ)昭和20年(1945年)8月6日のヒロシマと核兵器の非人道性を次世代に伝え、核兵器廃絶と世界恒久平和について考える館

3 展示整備の目標

- 被爆の実相や核兵器の非人道性をより分かりやすく伝える展示

- 資料の背後にある心情を伝える展示

- 核兵器の存在が普遍的な問題であることを伝える展示

- 平和への思いを新たにする展示

- 記憶にとどめ、将来に生かす展示

4 展示整備の検討項目

- 展示構成

- 各ゾーンの整備方針と展示内容

- 配置計画と観覧動線計画

- 個別の課題への対応

- 展示手法

- 展示整備イメージ

2 展示構成

(1) 展示構成の考え方

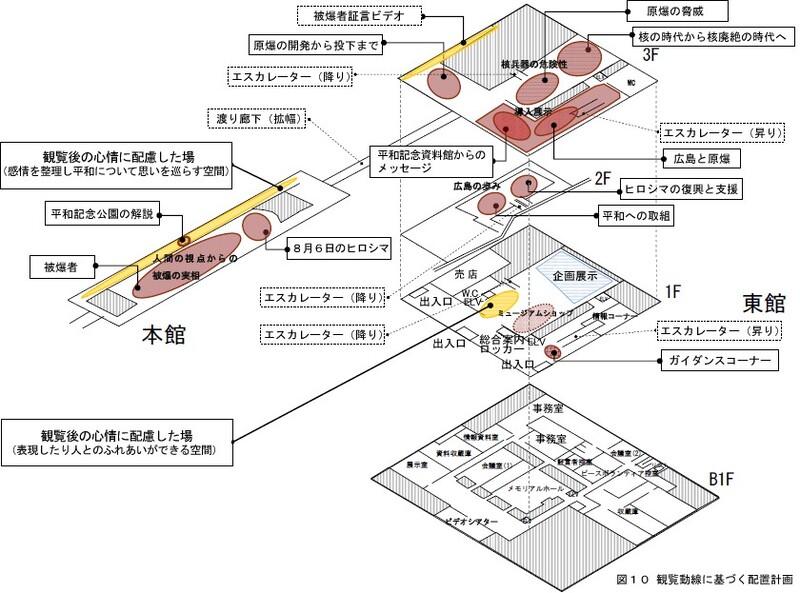

展示整備の目標を実現するため、常設展示の構成として、「導入展示」、「被爆の実相」、「核兵器の危険性」、「広島の歩み」の4つの展示ゾーンを設定する。このうち、「被爆の実相」を当館の使命を果たすための中心的な展示と位置付け、十分に時間をかけて観覧できるように動線を変更するとともに、都市の壊滅的な被害だけでなく、人間の被害により重点を置いた展示とする。また、これらを補完するものとして、ガイダンス、観覧後の心情に配慮した場、企画展示、ミュージアムショップなどを展示構成の一要素として位置付ける。

展示構成の検討に当たっては、各ゾーンの整備方針と展示内容を整理するとともに、観覧動線に沿った配置順などについて取りまとめた。

(2) 展示構成と配置

4つの展示ゾーンの配置順としては、最初に、「導入展示」において、被爆の実相の展示に対する心理的な準備ができるよう配慮するとともに、館の設置目的など館からのメッセージを伝える。次に、全体の展示の中核である「被爆の実相」に関する展示において、被爆の実相や核兵器の非人道性を伝える。さらに、「核兵器の危険性」、「広島の歩み」に関する展示を配置して、核兵器の存在は、人類の存続を脅かす普遍的な問題であることを伝える。

4つの展示ゾーンを補完するものとして、まず、「観覧後の心情に配慮した場」は、被爆の実相の展示で被災写真や犠牲者の遺品などを見て、心理的な衝撃を受けた来館者が気持ちを和らげ、整理して、平和への思いを行動に移せるような空間として配置する。

「企画展示」は、特定のテーマを設定して被爆の実相を掘り下げる展示空間とし、常設展示との連携を図りやすい場所に配置する。

「ミュージアムショップ」は、観覧後も引き続き、平和への思いを深めてもらうため、記念品や関係書籍などを購入できる空間として整備し、観覧動線の最後に配置する。

なお、「被爆者証言ビデオコーナー」、「平和記念公園の解説」、「情報資料室」などについても効果的な場所に配置する。

(3) 配置計画の概要

3 各ゾーンの整備方針と展示内容

(1) 導入展示

ア 目的

本館の展示(人間の視点からの被爆の実相)の観覧に当たって心理的な準備ができ、また、展示を通して館からのメッセージを受け止め、原爆や平和について考えられるようにすることを目的とする。

イ 整備方針

- 5分程度の観覧時間で、展示の全体像を把握できる簡潔なものとする。

- 原爆には、他の戦争被害を超える残虐性、非人道性があることを示す。

- 写真、映像、模型など視覚的に伝わる展示手法を中心に考える。

- ヒロシマで何が起こったか、核兵器がいかに残虐で非人道的な兵器であるか、人類は現在も核兵器の脅威にさらされていることなどについて、館からのメッセージを押し付けではなく、観覧者自身で確認してもらうものとする。

- 3階の導入展示へ向かうエスカレーターの幅員や併用階段の整備について検討する。また、エスカレーターの降り口となる部分の空間は、滞留を招くような展示を避ける。

ウ 展示内容

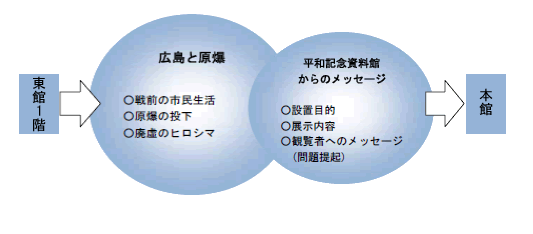

- 展示は、「広島と原爆」、「平和記念資料館からのメッセージ」の2項目で構成する。

- 来館者の多くは、当時、広島で何が起こったのかを知ることを目的としていることから、導入展示は、「広島と原爆」からスタートし、被爆前の市民生活と原爆で廃虚となったヒロシマを紹介する。

- 一瞬にして、都市が壊滅し多くの生命が失われたことを示すため、「廃虚のヒロシマ」は、建物の被害だけでなく、多数の人間への被害を予見させる展示とする。

- 人の被害を予見する展示は、本館展示と重複しないように配慮しながら、証言や原爆の絵などメッセージ性の強い資料を紹介する。

- 平和記念資料館からのメッセージは、資料館の設置目的、展示構成の概要、観覧者へのメッセージなどを文字や図表パネル、映像などで展示する。

エ 展示場所

東館3階、現在の事務室付近

| フロア | テーマ | 主な内容 |

|---|---|---|

| 東館3階 | 広島と原爆 |

|

| 東館3階 | 平和記念資料館からのメッセージ |

|

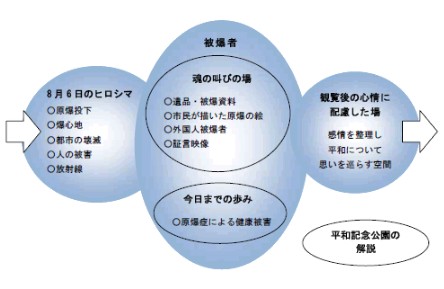

(2) 被爆の実相(人間の視点から)

ア 目的

当館の使命を果たすための中心的な展示であり、被爆者が高齢化し、どのように被爆体験を継承・伝承していくかが大きな課題となっている中で、原爆の非人道性、原爆被害の甚大さ・凄惨さ、被爆者や遺族の苦しみ・悲しみなどを、これまで以上に伝えることを目的とする。

イ 整備方針

- 原爆による熱線、爆風、放射線が同時に都市を襲い、甚大な被害をもたらしたことを示す。

- 人間(被爆者)の視点から原爆の悲惨さを伝えるため、被爆者の遺品や被災写真、市民が描いた原爆の絵、被爆者証言映像など被爆の事実をストレートに伝える実物資料の展示を重視する。

- 様々な被爆状況を示すため、より多くの被爆資料を展示する。

- 原爆被害を人間(被爆者)の視点から紹介していく中で、熱線、爆風、放射線などの科学的な視点からの知見も織り交ぜて展示する。

- 凄惨な被爆の惨状を伝える資料については、基本的にはありのままを見せるべきであるが、児童などへの心理的な影響に配慮して、負傷した人々の写真、医学標本などについては、展示手法や場所を工夫するとともに、展示場所の予告などを行う。

ウ 展示内容

- 最初に「8月6日のヒロシマ」を紹介し、被爆直後の広島の全体像をありのままに伝える。

- 原爆被害の全体像を一望した来館者に対して、「被爆者」に主眼を置いた展示により、一人一人の被爆者の被害の実態、失われた命の尊さ、被爆者や遺族の苦しみ・悲しみなどを紹介する。

- 市民の被害のみならず、当時、広島にいた朝鮮半島や中国大陸からの人々など外国人被爆者の存在についても紹介する。

- 被爆者の今日までの歩みを紹介し、健康被害や心の傷など今日も続く原爆被害の実態を明らかにする。

- 平和記念公園の解説

- 館内から北側に望む平和記念公園の眺望を生かし、爆心地の旧中島地区、丹下健三の平和記念公園の設計理念、原爆ドーム、原爆死没者慰霊碑などについて紹介する。

エ 展示場所

本館

| フロア | テーマ | 主な内容 |

|---|---|---|

| 本館2階 | 8月6日のヒロシマ |

|

| 本館2階 | 被爆者 |

主な内容 (魂の叫びの場)

(今日までの歩み) 原爆症による健康被害

|

| 本館2階 | 観覧後の心情に配慮した場 |

19頁に後述 |

| 本館2階 | 平和記念公園の解説 | 平和記念公園とその設計理念などについて紹介(丹下健三の設計理念) |

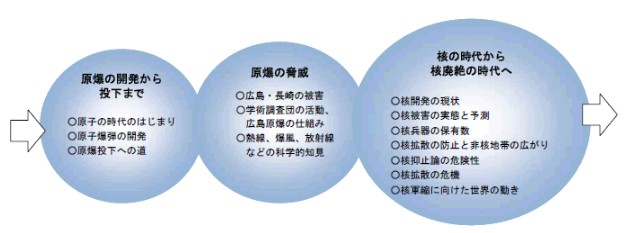

(3) 核兵器の危険性

ア 目的

被爆に至った歴史的な経緯や原爆の脅威を解説するとともに、広島・長崎への原爆投下により世界が核の時代を迎えたこと、核兵器の存在は人類の生存を脅かす普遍的な問題であると伝えることを目的とする。

イ 整備方針

- 核兵器に関する最新の動向を紹介し、時点修正しやすい展示手法とする。

- 原爆投下の経緯、核兵器の脅威を明確にした客観的な展示とする。

ウ 展示内容

- 「原爆の開発から投下まで」の経緯を、公文書などの資料を用い史実に基づいて紹介する。

- 「原爆の脅威」を伝えるため、原爆の仕組みや、熱線、爆風、放射線による被害などを物理学や医学の視点から客観的に紹介する。

- 広島・長崎への原爆投下以降、世界は人類の生存を脅かす「核の時代」を迎えたことを伝えるため、核兵器の開発や保有に関する最新の動向を紹介する。

- 核抑止論の危険性や核拡散の現状、核兵器の開発による被害、核兵器の使用がもたらす環境への影響なども紹介し、核兵器の危険性を多角的な視点から解説する。

- 核拡散の防止や非核地帯の広がりなど「核廃絶の時代へ」向けた取組も紹介する。

エ 展示場所

東館3階

| フロア | テーマ | 主な内容 |

|---|---|---|

| 東館3階 | 原爆の開発から投下まで |

|

| 東館3階 | 原爆の脅威 |

|

| 東館3階 | 核の時代から核廃絶の時代へ |

|

(4) 広島の歩み

ア 目的

未曾有の被害から復興を成し遂げた被爆都市ヒロシマの核兵器廃絶や世界恒久平和の実現に向けた今日までの取組を解説するとともに、ヒロシマから世界へメッセージを伝えることにより、来館者に平和の実現に向けた思いを新たにしてもらうことを目的とする。

イ 整備方針

- 年表形式などによる事象の羅列を避け、個々の事象の意義・内容を解説していく。

- 市の平和への取組など、最新の動向を紹介し、時点修正しやすい展示とする。

- 広島の歩みの展示では、原爆は戦争によってもたらされたものであり、その結果として広島が復興に向けた苦難の歩みをたどらざるを得なかったことから、戦時下の広島についても紹介する。

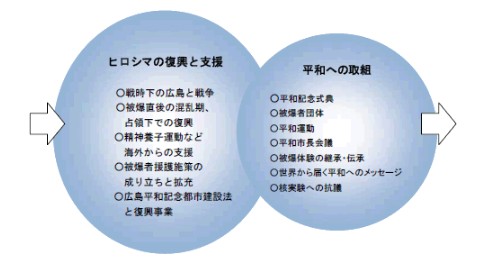

ウ 展示内容

- 戦時下の広島と戦争では、当時の広島市内の状況や戦争との関わり、人々の暮らしについて紹介する。

- 廃虚の中から今日に至る「ヒロシマの復興と支援」の経過や、復興を後押しした事象などを紹介する。

- 復興に向けて海外から様々な支援があったことなどについても紹介する。

- 都市が復興する一方で被爆者の支援が立ち遅れたことや苦労の中から被爆者自身が立ち上がり被爆者援護施策を求めていったことを紹介する。

- 核兵器廃絶に向けた市や市民、被爆者団体などの被爆都市ヒロシマからの取組を「平和への取組」として紹介する。

エ 展示場所

東館2階

| フロア | テーマ | 主な内容 |

|---|---|---|

| 東館2階 | ヒロシマの復興と支援 |

|

| 東館2階 | 平和への取組 |

|

(5) 観覧後の心情に配慮した場

ア 目的

来館者は、被災写真や犠牲者の遺品あるいは核兵器の危険性や広島の歩みなどを観覧し、心理的な衝撃を受け、様々な感情を抱く。このような心情に配慮し、気持ちを和らげ、整理したり、平和への思いを行動に移してもらうことができる場を整備することを目的とする。

イ 対応策

観覧後の来館者の心情に配慮して、2つの空間を整備する。

(ア) 感情を整理し平和について思いを巡らす空間の機能と整備方針

- 来館者が人間の視点からの被爆の実相に関する展示ゾーンを観覧することにより生じた、つらい、悲しい、泣きたい、許せないなどの様々な感情を表し、整理することのできる場とする。

- 来館者が様々な思いを巡らせたり、静かに考えたり、犠牲者に思いを寄せたりすることのできる場とする。

- 開放的で、落ち着いた雰囲気の中、来館者の気持ちを和らげる場とする。

- 案内や解説などの情報をできるだけ少なくし、また過度の装飾のないシンプルな場とする。

【配置場所】

本館「被爆の実相(人間の視点から)」を観覧した直後の空間であり、平和記念公園の眺望を生かすことができる本館のギャラリー部分に配置する。

(イ) 表現したり人とのふれあいができる空間の機能と整備方針

- 来館者がすべての展示を観覧後、平和への思いを新たにすることができる場とする。

- 書く、読む、話す、調べる、伝えるなど、来館者が観覧後に抱く多くの要望にできるだけ応える場とする。

- メッセージや手紙を書く、人と話す、折り鶴を折るなどの行動に対応できるよう、机やイスなどを配置する。

- インターネットでの検索、電子メールの送受信のためのパソコン配備や公衆無線LANのアクセスポイントの設置などを行う。

- 書籍やはがき、折り紙などをスムーズに入手できるよう、ミュージアムショップとの連携を意識した配置とする。

- 退館後に平和記念公園内の慰霊碑巡りや被爆建物などの関連施設の観覧を行ってもらえるよう、他施設の利用案内などを提供する機能も持たせる。

【配置場所】

常設展示を観覧した最後の空間となる東館1階に配置する。ミュージアムショップや企画展示と連携した配置とする。

| フロア | テーマ | 主な内容 |

|---|---|---|

| 本館2階 | 感情を整理し平和について思いを巡らす空間 | 平和記念公園、原爆死没者慰霊碑、原爆ドームを眺望しながら観覧後の感情を整理し、平和について静かに思いを巡らす場 |

| 東館1階 | 表現したり人とのふれあいができる空間 | 観覧後の気持ちを文章や絵などで表現したり、会話することができる場 原爆や平和に関する情報を入手したり、知識を深めたりすることができる場 |

ウ 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館との連携

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館(以下「追悼平和祈念館」という。)にある平和祈念・死没者追悼空間(以下「追悼空間」という。)は、原爆死没者を追悼したり、様々な感情を整理し平和について思いを巡らすことのできる場である。平和記念資料館に整備する「観覧後の心情に配慮した場」との連携を図ることで、来館者の様々な思いにより一層応えることができる。このため、平和記念資料館の出入口付近での誘導案内表示の工夫や、両館を結ぶ通路整備の可能性やその通路のネーミングなどについても検討する必要がある。

(6) 企画展示

ア 目的

長期的に固定化した展示となる常設展示(導入展示、人間の視点からの被爆の実相、核兵器の危険性、広島の歩み)を補完するとともに、再来館の動機付け、入館者の増加につなげることを目的とする。

イ 整備方針

- 企画展示は常設展示を補完するものであり、常設展示の観覧後の無料空間に配置する。

- 企画展示の観覧のみを主目的とする来館者がスムーズに観覧できる空間に配置する。

ウ 展示内容やテーマ

- 常設展示に関連した専門性の高いテーマや、広島平和記念資料館資料調査研究会(※第4章37頁参照)などの研究成果に基づくテーマなどを、様々な展示手法を活用して分かりやすく紹介する。

- 被爆の実相や原爆に関してタイムリーで話題性のあるテーマを取り上げる。

- 新たに収蔵した貴重な資料を積極的に紹介する。

- 常設展示では十分な解説が難しいテーマについて、分かりやすく紹介する。

- 児童・生徒に分かりやすいテーマを設けて解説する。

- 新しい展示手法を試行する場として活用し、その効果を測定するとともに、常設展示への導入につなげていく。

- テーマの設定や展示の計画について、被爆者や観覧者と共同で企画・作成するプロセスを取り入れることについても検討する。

- 広島大学や広島市立大学などとの連携により、平和教育の成果の発表の場としての利用についても検討する。

エ 展示場所

東館1階

| フロア | テーマ | 主な内容 |

|---|---|---|

| 東館1階 | 企画展 |

|

(7) ミュージアムショップその他

ア ミュージアムショップ

(ア) 目的

来館者が常設展示を観覧し、被爆の実相などに触れたことを記憶にとどめ、観覧後も引き続き、平和への思いを深めてもらうとともに、原爆・平和に関する幅広い学習意欲に応えるため、専門書籍や来館の記念品などを提供することを目的とする。

(イ) 整備方針

- 観覧する前の人や観覧者以外の人にも利用しやすいよう、常設展示の観覧後の無料空間に配置する。

- 書籍や来館の記念品などの商品が選びやすいよう、商品の陳列空間を十分に確保する。

- 購入した書籍やはがき、折り紙などを館内で利用しやすいよう、観覧後の心情に配慮した場との連携を意識した配置とする。

(ウ) 配置場所

東館1階

イ 情報資料室・情報コーナー

館の情報発信拠点として、来館者に展示内容をはじめ原爆・平和に関する情報を提供することを目的に、東館地下に配置する。

また、東館1階に情報資料室の分室的な機能も持つ空間を整備して、情報発信・提供機能の充実を図る。

ウ ガイダンス

建物や展示の配置、観覧コースと所要時間などの施設の利用案内やインフォメーションを口ビー付近に配置し、来館者へのサービスの向上を図る。

エ ビデオシアター

所蔵する900本以上に及ぶ被爆者の証言映像、被爆直後に撮られた映像を基に制作された原爆記録映画などを、落ち着いて鑑賞できるコーナーを整備する。

ミュージアムショップその他

| フロア | テーマ | 主な内容 |

|---|---|---|

| 東館1階 | ミュージアムショップ | 被爆の実相に触れたことを記憶にとどめ、観覧後も引き続き平和への思いを深めてもらうため、関係書籍や記念品などを提供 |

| フロア | テーマ | 主な内容 |

|---|---|---|

| 東館1階 | 情報コーナー | 原爆・平和をテーマとした子ども向け図書、平和博物館情報などの閲覧 |

| 東館地下 | 情報資料室 |

|

| フロア | テーマ | 主な内容 |

|---|---|---|

| 東館1階 | ガイダンス | 設置目的、建物・展示の配置、観覧コースと所要時間など施設利用案内 |

| フロア | テーマ | 主な内容 |

|---|---|---|

| 東館3階 | 被爆者証言ビデオの視聴 | 被爆者証言ビデオとその関連情報などの提供 |

| 東館地下 | ビデオシアター | 原爆記録映画(日本語・英語)の定期上映 |

4 配置計画と観覧動線計画

(1) 配置計画

(2) 観覧動線計画

5 個別の課題への対応

具体的な事例と対応策

展示項目(コーナー)の見直しと整理

|

具体的な事例 |

対応案 |

|---|---|

| 東館1階の「被爆までの広島」の展示 | 戦前の広島については、東館2階の「広島の復興と支援」において取り扱う。 |

| 本館の佐々木禎子さんの展示 | 禎子さんの生涯は、本館の「被爆者の今日までの歩み」で展示する。 |

| 東館2階の「戦争・原爆と市民」の年表、東館3階の「核時代」「平和への歩み」の展示 | 東館の情報の追加や時点修正が頻繁な展示については、検索装置等の活用も視野に入れておく。 |

重複展示の整理

|

具体的な事例 |

対応案 |

|---|---|

| 本館・東館1階のパノラマ模型 | 現行のパノラマ模型はいずれも撤去し、導入展示に新たな模型を設置することが望ましい。 |

|

被爆の実相を伝えるパノラマ写真等は、基本的に導入展示または本館で使用する。 |

実物資料の展示

|

具体的な事例 |

対応案 |

|---|---|

| 本館の「爆風による被害」のコーナーの「山型に持ち上がったレンガ塀」「ゆがんだ鉄扉」など | 本館や東館3階の「原爆の脅威」での活用が考えられる。 |

| 東館1階の「ガラスの刺さった跡のある日赤の壁」 | 本館や東館3階の「原爆の脅威」での活用が考えられる。 |

| 東館地下1階の「市民が描いた原爆の絵」の企画展示 | 「市民が描いた原爆の絵」は、本館を中心に活用する。 |

模型展示物の利用

|

具体的な事例 |

対応案 |

|---|---|

| 本館のレンガ模型・ジオラマ模型 | 本館(被爆の実相)では、実物資料の展示を中心としたありのままを伝える展示とするため、撤去や代替展示が望ましい。 |

| 本館のリトルボーイ模型 | 被爆の実相の展示ではなく、原爆の構造や仕組みを理解する資料としての東館での展示が望ましい。 |

| 東館1階の原爆ドーム模型 | 平和記念資料館の直近に原爆ドームがあるため、撤去を含め模型展示の意義を整理する。 |

6 展示手法

展示手法の課題

- 本館、東館の展示構成を踏まえて、それぞれの資料の特性を生かした効果的な展示とするため、既存資料の展示手法を検証するとともに、仮想映像や擬似体験などを活用した新たな展示手法について検討した。

- 被爆した実物資料や被災写真などは資料自体が人間の視点からの被爆の実相を伝える強い力を持っていることから、過度の演出を抑えたシンプルな展示とする。

既存資料の展示手法

- 実物

(被爆の痕跡を残すがれきや日用品、犠牲者の遺品、被爆に関係する戦時下の資料、文書資料など) -

- 犠牲者の遺品は、遺影や被爆場所、犠牲者の状況、寄贈者の思いなどを合わせて紹介し、一人ひとりの命の存在や遺族の悲しみなどを伝える。

- 被爆した衣類などは、被爆の状況や身につけていた人を想像させるため、立体的な展示も検討する。

- 焦土と化した市域の状況を伝えるため、瓦やガラスビン、溶融塊などの資料はまとめて展示し、数量の多さで被害の状況を印象付ける。

- 防空ずきんや罹災証明書など戦時下の資料については、当時の状況や暮らしぶりを知る客観的な資料であり、必要な解説を添えて展示する。

- 被爆の実相を理解しやすくするため、地図や被災写真なども併せて展示する。

- 写真

(被災写真など) -

- 被災写真は被爆の実相を客観的に伝える資料であり、撮影場所や撮影時期などの説明を加えて展示する。

- 広島上空の航空写真、パノラマ写真は、被害の大きさを一望できるため、導入展示または本館の展示に使用する。

- 人体被害の写真は、基本的にはありのまま見せるが、児童などへの心理的な影響について考慮し、展示エリアを明確にし、事前に警告するなどの対応を工夫する。

- 映像

(記録映像、被爆者証言ビデオ、製作映像など) -

- 記録映像や製作映像

- 展示の項目に合わせて短時間に編集し、撮影場所や撮影時期などを添えて使用する。

- ビデオシアターや情報資料室などで、全編ないしダイジェスト版が観覧できるようにする。

- 短時間で全体像を把握できるため、導入展示などへの使用が可能である。

- 被爆者証言ビデオ

- 被爆者の個々の被害状況を知ることができる資料であり、来館者の感情に訴えることができることから、被爆の実相の展示に活用することや、ヒロシマからの象徴的なメッセージとして活用する方法も考えられる。

- 証言はストーリー性があり編集困難なものも多いため、情報資料室などで被爆者証言ビデオ全編が観覧できるようにする。

- 原爆記録映画

新たな原爆記録映画を製作し、館内での上映や貸出しを行う。

- 記録映像や製作映像

- 市民が描いた原爆の絵

- 被爆直後の被災写真や記録映像が少ない中で、被爆者が体験した個々の被爆の実相を伝える貴重な資料であるため、本館の常設展示として主動線上に配置するが、扱い方や枚数・種類などは、全体構成の中で検討する。

- 模型

-

- 被爆前後の市街地のパノラマ模型

一瞬にして都市が壊滅したことを一見して理解できることから、パノラマ写真とセットで展示するなど効果的な配置が望ましい。 - 戦時下の建物疎開作業、戦後のヤミ市など

被爆当日の状況や戦後の復興に関しては、資料が少ないため、模型や製作映像を利用した展示も検討する。 - リトルボーイ模型

被爆の実相の展示ではなく、導入展示や原爆の構造や仕組みを理解するための資料としての展示が望ましい。

- 被爆前後の市街地のパノラマ模型

- その他

-

- 展示解説の文字の大きさについては、現在の展示より拡大し、読みやすくすることも検討する。

- 点字や音声による資料の解説、実際に触れることができる資料の配置など、視覚障害者、聴覚障害者に配慮した展示を検討する。

- 海外からの来館者に配慮し、英語だけではなく、展示解説の多言語化について検討する。

新たな展示手法

- 情報検索端末

- 展示内容に関する詳細な情報は、端末装置により検索できるよう工夫する。

- 仮想映像

- 被爆の状況を具体的に理解させるため、コンピュータグラフィックスによる3次元仮想映像を作成し、展示に活用することも検討する。

- 擬似体験・実験

- 児童・生徒が関心を示しやすく学習の動機付けになることが期待されるが、一方、被爆の実相そのものや核兵器の危険性を正確に伝えることには困難な面もあることを考慮して使用を検討する。

7 展示整備イメージ

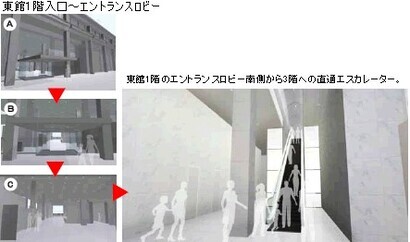

(1)入口から3階への昇りエスカレーター(東館1階)

(2)導入展示(東館3階)

「広島と原爆」の展示イメージ図。被爆直後のパノラマ写真、市民が描いた原爆の絵、被爆者のメッセージなどによって、視覚的な展示を中心に展開。

(3)導入展示(東館3階)

「平和記念資料館からのメッセージ」のゾーン。設置目的、展示内容、観覧者へのメッセージなどを文字や図表パネル、映像などで紹介する。

(4)渡り廊下(東館3階~本館)

東館3階から本館への渡り廊下。現状の幅員2.6mから4mに拡幅した状態のイメージ図。

(5)本館入口部分(本館)

本館入口部分から続く通路が狭いため、壁面に配したグラフィック展示をメインにするなど、来館者が滞留しない工夫が必要。

(6)被爆の実相(人間の視点から):8月6日のヒロシマ

被爆直後の広島の全体像をありのままに伝える展示。大型資料展示や写真を配することを想定。甚大な被害をストレートに伝えるため、より多くの被爆資料を展示することに留意。

(7)被爆の実相(人間の視点から):被爆者

「被爆者」に主眼を置いた展示。一人一人の被爆者の被害の実態、失われた命の尊さ、被害者や遺族の苦しみ・悲しみなどを紹介する。

(8)被爆の実相(人間の視点から):被爆者

中央部に四方から見ることのできる展示ケースを配置。

(9)被爆の実相(人間の視点から):被爆者

被爆者の「今日までの歩み」のゾーンのイメージ。健康被害や心の傷など今日も続く原爆被害の実態を明らかにする。

(10)観覧後の心情に配慮した場(本館)

来館者が平和記念公園を眺望しながら観覧後の感情を整理し、平和について静かに思いを巡らす場。また、ギャラリー中央部では、平和記念公園の設計理念や原爆ドームなどについて紹介する。

(11)核兵器の危険性:原爆の開発から投下まで(東館3階)

現在ミュージアムショップ及びビデオライブラリーを設置しているゾーン。ここに「原爆の開発から投下まで」の経緯を公文書などの資料を用い史実に基づいて紹介する。

(12)核兵器の危険性:原爆の脅威、核の時代から核廃絶の時代へ(東館3階)

「原爆の脅威」を伝えるため、原爆の仕組みや、熱線、爆風、放射線による被害などを物理学や医学の視点から客観的に紹介。その他、核兵器の保有数などを紹介する。

(13)広島の歩み(東館2階)

「ヒロシマの復興と支援」の経過や復興を後押しした事象などを紹介する。被爆都市ヒロシマからの核兵器廃絶に向けた市や市民、被爆者団体などの取組を「平和への取組」として紹介するゾーン。

(14)企画展示(東館1階)

常設展示に関連した専門性の高いテーマや研究成果に基づくテーマなどを様々な展示手法を活用して分かりやすく紹介。

(15)観覧後の心情に配慮した場(東館1階)

来館者が観覧後の気持ちを文章や絵などで表現したり、会話することができる場。原爆や平和に関する情報を入手したり、知識を深めたりする機能を併設する。

(16)ミュージアムショップ(東館1階)

被爆の実相に触れたことを記憶にとどめ、観覧後も引き続き平和への思いを深めてもらうために関係書籍や記念品などを提供。

(17)東館1階の出口方向を望む(東館1階)

左手が「ミュージアムショップ」右手が「観覧後の心情に配慮した場」。正面に出口の風除室が見える。

(18)総合案内から東館1階を望む(東館1階)

左手に「観覧後の心情に配慮した場」右手手前が「ミュージアムショップ」一番奥に「企画展示スペース」が見える。

(19)東館1階のエントランスロビーを望む(東館1階)

エントランスロビー右手に常設展示室入口となる昇りエスカレーター、中央に総合案内が見える。

(20)東館1階の出口からエントランスロビー方向を望む(東館1階)

正面に出口の風除室、エントランスロビー右手に常設展示室入口となる昇りエスカレーターが見える。

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民局国際平和推進部 平和推進課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2898(代表) ファクス:082-504-2986

[email protected]