広島平和記念資料館展示整備等基本計画 資料編

経緯

(1)広島平和記念資料館展示整備等基本計画検討委員会設置要綱

(設置)

第1条 広島平和記念資料館展示整備等基本計画(以下「基本計画」という。)」を策定するに当たり、有識者等から指導・助言をいただくことを目的として、「広島平和記念資料館展示整備等基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)」を設置する。

(所掌)

第2条 委員会の所掌は、基本計画の策定についての指導・助言に関することとする。

(委員)

第3条 委員会の委員は、24人以内とする。

2 委員は、原爆被害と平和問題、資料館の建物や展示等について優れた識見を有するものから財団法人広島平和文化センター会長が依頼する。

(任期)

第4条 委員の任期は、平成22年3月31日までとし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長1名を置き、会長が指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があるときは、委員会に委員以外の有識者等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会に、専門の事項を検討するため、「建物・展示整備部会」及び「被爆体験証言活動部会」を置く。

2 部会に属すべき委員及びその部会長は、委員長が指名する。

3 部会は、部会長が招集し、その議長となる。

4 部会長は、必要があるときは、部会に当該部会委員以外の委員や委員以外の有識者等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 部会長は、部会の検討結果を委員会に報告する。

6 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、資料館学芸担当において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

附則

この要綱は、平成20年2月18日から施行し、平成22年3月31日限り、その効力を失う。

(2) 広島平和記念資料館展示整備等基本計画検討委員会委員名簿等(50音順 敬称略)

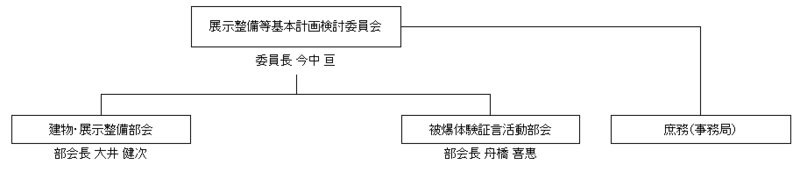

ア 組織

イ 委員名簿(23人)

|

名前 |

所属 |

備考 |

|---|---|---|

| 青木 豊(あおき ゆたか) | 国学院大学文学部教授 | |

| 浅井 基文(あさい もとふみ) | 広島市立大学広島平和研究所所長 | |

| 安斎 育郎(あんざい いくろう) | 立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長 | |

| 石丸 紀興(いしまる のりおき) | 広島国際大学工学部教授 | |

| 今中 亘(いまなか わたる) | 中国新聞社特別顧問 | 委員長 |

| 宇吹 暁(うぶき さとる) | 広島女学院大学生活科学部教授 | |

| 大井 健次(おおい けんじ) | 広島市立大学芸術学部教授 | |

| 岡田 隆介(おかだ りゅうすけ) | 広島市こども療育センター心療部長 | |

| 小川 伸彦(おがわ のぶひこ) | 奈良女子大学文学部准教授 | |

| 佐々木 亨(ささき とおる) | 北海道大学大学院文学研究科教授 | |

| 末宗 明登(すえむね あきと) | 広島被爆者団体連絡会議事務局長 | |

| 鈴木 文男(すずき ふみお) | 広島大学原爆放射線医科学研究所教授 | |

| 世羅 武紀(せら たけのり) | 世界平和人類和楽祈りのセンター世話人代表 | |

| 高橋 博子(たかはし ひろこ) | 広島市立大学広島平和研究所講師 | |

| 田城 明(たしろ あきら) | 中国新聞社ヒロシマ平和メディアセンター長 | |

| 葉佐井博巳(はさい ひろみ) | 広島大学名誉教授 | 委員長職務代理者 |

| 舟橋 喜惠(ふなはし よしえ) | 広島大学名誉教授 | |

| 三浦 正幸(みうら まさゆき) | 広島大学大学院文学研究科教授 | |

| 水本 和実(みずもと かずみ) | 広島市立大学広島平和研究所准教授 | |

| 森瀧 春子(もりたき はるこ) | 核兵器廃絶をめざすヒロシマの会共同代表 | |

| (束へんに刀、貝) 祺一(らい きいち) | 比治山大学現代文化学部教授 | |

| スティーブン・リーパー | 財団法人広島平和文化センター理事長 | |

| 本多 正登(ほんだ まさと) | 財団法人広島平和文化センター常務理事 |

ウ 組織

|

名前 |

備考 |

|---|---|

| 青木 豊 | |

| 安斎 育郎 | |

| 石丸 紀興 | |

| 今中 亘 | |

| 大井 健次 | 部会長 |

| 岡田 隆介 | |

| 佐々木 亨 | |

| 鈴木 文男 | |

| 世羅 武紀 | |

| 葉佐井博巳 | |

| 三浦 正幸 | |

| 水本 和実 | |

| (束へんに刀、貝) 祺一 | |

| スティーブン・リーパー | |

| 本多 正登 | 部会長職務代理者 |

|

名前 |

備考 |

|---|---|

| 浅井 基文 | |

| 今中 亘 | |

| 宇吹 暁 | |

| 小川 伸彦 | |

| 末宗 明登 | |

| 高橋 博子 | |

| 田城 明 | |

| 舟橋 喜惠 | 部会長 |

| 森瀧 春子 | |

| スティーブン・リーパー | |

| 本多 正登 | 部会長職務代理者 |

エ 庶務(事務局)名簿

|

役職 |

名前 |

在任期間 |

|---|---|---|

| 館長 | 前田 耕一郎 | 平成18年(2006年)4月~ |

| 副館長 | 国重 俊彦 | 平成19年(2007年)4月~平成22年(2010年)3月 |

| 主幹 | 豆谷 利宏 | 平成15年(2003年)4月~平成22年(2010年)3月 |

| 主査 | 稲葉 瑞穂 | 平成18年(2006年)4月~平成21年(2009年)3月 |

| 主査 | 平田 友子 | 平成21年(2009年)4月~ |

| 学芸員 | 落葉 裕信 | 平成18年(2006年)4月~ |

(3) 策定スケジュールとこれまでの検討経緯

平成20年度(2008年度)

| 会議名等 | 開催時期 | 場所 | 議題 | 出席委員数 |

|---|---|---|---|---|

| 第1回基本計画検討委員会 | 平成20年(2008年)4月11日(金曜日) 午後2時~ |

広島平和記念資料館東館地下1階 会議室(1) |

|

18人 |

| 第1回建物・展示整備部会 | 平成20年(2008年)6月13日(金曜日) 午後1時30分~ |

広島国際会議場3階 研修室(2) |

|

10人 |

| 第2回基本計画検討委員会 | 平成20年(2008年)7月25日(金曜日) 午後2時~ |

広島平和記念資料館東館地下1階 会議室(1) |

|

18人 |

| 市民意見募集 | 平成20年(2008年)8月1日~ 9月5日 |

― | 観覧動線や入口整備案に関する意見募集 | ― |

| 第2回建物・展示整備部会 | 平成20年(2008年)9月16日(火曜日) 午後2時~ |

広島国際会議場3階 研修室(2) |

|

10人 |

| 第3回基本計画検討委員会 | 平成20年(2008年)11月7日(金曜日) 午後2時~ |

広島国際会議場3階 研修室(2) |

|

18人 |

| 第3回建物・展示整備部会 | 平成20年(2008年)12月18日(木曜日) 午前10時~ |

広島平和記念資料館東館地下1階 会議室(1) |

|

11人 |

| 第4回基本計画検討委員会 | 平成21年(2009年)3月11日(水曜日) 午前10時~ |

広島平和記念資料館東館地下1階 会議室(1) |

|

18人 |

平成21年度(2009年度)

| 会議名等 | 開催時期 | 場所 | 議題 | 出席委員数 |

|---|---|---|---|---|

| 第4回建物・展示整備部会 | 平成21年(2009年)5月29日(金曜日) 午後2時~ |

広島国際会議場3階 研修室(2) | 中間取りまとめの再整理について | 9人 |

| 第5回基本計画検討委員会 | 平成21年(2009年)7月31日(金曜日) 午後2時~ |

広島平和記念資料館東館地下1階 会議室(1) |

|

15人 |

| 第1回被爆体験証言活動部会 | 平成21年(2009年)9月15日(火曜日) 午前10時~ |

広島平和記念資料館東館地下1階 会議室(1) |

|

8人 |

| 第6回基本計画検討委員会 | 平成21年(2009年)11月18日(水曜日) 午後3時~ |

広島国際会議場3階 研修室(2) |

|

14人 |

| 市民意見募集 | 平成21年(2009年)12月1日(火曜日)~ 12月28日(月曜日) |

― | 基本計画素案への市民意見募集 | ― |

| 第7回基本計画検討委員会 | 平成22年度(2010年)2月24日(水曜日) 午前10時~ |

広島平和記念資料館東館地下1階 会議室(1) | 基本計画原案について | 17人 |

| 基本計画の策定・公表 | 平成22年度(2010年度)第1・四半期 |

2 資料

(1) 観覧動線や入口整備案についての市民意見募集結果

ア 募集期間

平成20年(2008年)8月1日(金曜日)~9月5日(金曜日)

イ 周知方法

平和記念資料館内への掲示、広報紙、ホームページ、メールマガジン

ウ 最終応募数

160件

エ 意見の概要

選択肢の凡例

- A案 東館から入館してエスカレーター(新設)で直接3階に上がり、本館へ移動し、本館の展示を観覧する。その後、東館3階へ戻り、東館の展示を観覧後、1階から退館する。

- C案 国際会議場から入館してエスカレーター(新設)で直接3階に上がり、本館へ移動し、本館の展示を観覧する。その後、東館階へ移動し、東館の展示を観覧後、1階から退館する。

※B案は本館へ直接入館する案であるが、本館2階へのエスカレーター、エレベーターの設置が構造上難しく、ユニバーサルデザインに対応できないため、検討対象から外している。

A案(77件)

【主な意見】

- 出入口が同一のため、待ち合わせ、ロッカーの利用など利便性が高い(5件)。

- まずは平和記念資料館に足を踏み入れてほしい。

- 国際会議場という別施設から入場するよりも、平和記念資料館という同一の施設内で入退場した方が分かりやすい。

- 出入口とミュージアムショップを同一フロアにしてほしい。

- 元の場所に帰ってくるのがよい。

- 迅速な来館者対応ができる。

- 案内場所が1か所で済むため無駄がない。

C案(79件)

【主な意見】

- 出入口を同じところにすると混雑することが予想される(5件)。

- 動線が分かりやすく、混雑時にもスムーズに観覧できる(4件)。

- 狭い渡り廊下を往復通行にすると混雑を起こす可能性がある(2件)。

- 「導入展示」「被爆の実相」「被爆前と復興」の流れが明快となるだけではなく、三つの建物の中央に本館がある意義が明確になる。

- 出入口が別れていると緊急時に有効。

- 出入口が別々になっていることは、一般的な施設では当たり前になっているため違和感はほとんどない。

- 動線が分かりやすいが、受付・案内と事務室は国際会議場へ移動させることが望ましい。

どちらでもよい(4件)

|

区分 |

主な意見 |

|---|---|

| 動線 |

|

| 展示構成 |

|

| 展示手法 |

|

| 諸室配置 |

|

オ 応募用紙

応募用紙

平和記念資料館の観覧動線や入口整備案に関するご意見をお寄せください

あなたのご意見を次の様式に記入して、応募箱に投函してください。

郵送またはファクスの場合は、9月5日(金曜日)までにお送りください。

資料館学芸担当のEメール(Eメール:[email protected])でも、自由な様式で9月5日(金曜日)まで受け付けます。

意見募集の趣旨

広島市では、被爆の実相がより一層理解できる平和記念資料館をめざして、「広島平和記念資料館展示整備等基本計画」を平成21年度までに策定することとし、現在、検討委員会を設置して検討を進めています。

つきましては、計画策定の参考にするため、別紙の資料、または、広島平和文化センターホームページ(http://www.pcf.city.hiroshima.jp/hpcf/index.cgi)の基本計画検討委員会会議要旨をご参照のうえ、次の項目に対するご意見をお寄せください。なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。

資料館の観覧動線や入口整備案について

計画では、本館(被爆の実相)の観覧に十分時間がかけられるようにするため、新たに設ける導入展示を観覧後、初めに本館を観覧し、その後東館(被爆前と復興から今日までの広島の歩みや平和への取組)を観覧する動線とすることにしています。

つきましては、次の出入口の整備に関する案のうち、良いと思う案に○印をつけ、裏面に選択した理由などをご記入ください。なお、別紙の資料のとおり、各案とも利点と課題があることをご承知ください。

良いと思う案に〇印をおつけください。

- A案

- 東館から入館してエスカレーター(新設)で直接3階に上がり、本館へ移動し、本館の展示を観覧する。その後、東館3階へ戻り、東館の展示を観覧後、1階から退館する。

- C案

- 国際会議場から入館してエスカレーター(新設)で直接3階に上がり、本館へ移動し、本館の展示を観覧する。その後、東館3階へ移動し、東館の展示を観覧後、1階から退館する。

※B案は本館へ直接入館する案でしたが、本館2階へのエスカレーター、エレベーターの設置が構造上難しく、ユニバーサルデザインに対応できないため、検討対象から外しています。

裏面

良いと思う理由、問題点、課題とその対応策などについて、ご意見をお聞かせください。

年齢をお聞かせください。

(10歳未満・10代・20代・30代・40代・50代・60代・70代以上)

お住まいをお聞かせください。(広島県内 広島県外)

あて先(お問い合わせ)

〒730-0811 広島市中区中島町1番2号 ファクス 082-542-7941(電話 082-241-4004)

広島平和記念資料館 学芸担当 Eメール:[email protected]

(2) 施設名称についての意見聴取結果

現在の名称「広島平和記念資料館」について検討委員会委員からの意見聴取結果

現在の名称(広島平和記念資料館)でよい(3人)

【主な意見】

- 創設以来の名称を、今の時点で変更する理由は見当たらない。

- 平和記念施設でもあるから、原爆に特化した名称でない方がよい。

- 海外での「A-BOMB MUSEUM」の呼称は、これが「広島平和記念資料館」を指すことを承知で使われていると思う。

名称を「広島原爆資料館」へ変更する(8人)

【主な意見】

- 広島に投下された原爆に現れた、核兵器の危険性を伝えるのが、広島及び資料館の一義的役割だと考える。

- 原爆にこだわることが重要であり、広島の独自性を訴えることができる。

- 「広島平和記念資料館」では被爆の実相が風化してしまう。過去に原爆による悲劇があったことを示す名称にすべき。

- 「原爆資料館」のほうが、ストレートに伝わり、分かりやすい。

- 平和記念・平和資料館等平和を冠する博物館は、国内に複数存在するところから印象が薄い。またその歴史的内容から他館と峻別する意味で変更すべき。「原爆」を使用できるのは広島と長崎のみである。

- 報道機関だけでなく、一般市民に「原爆資料館」の名称で親しまれており、かえって「広島平和記念資料館」のほうが、なじみが薄い。

名称を「広島平和記念原爆資料館」へ変更する(5人)

【主な意見】

- 平和への祈念と、実質上の役割(原爆関係の資料の収集・展示)をともに示すことができる。

- 資料館は、人類史上類のない原爆悲劇の事実を後世に伝え、それによる平和の悲願を世に伝える碑の意義を持つため。

- 資料館の目的は、広島でしか見られない貴重な被爆者の遺品や各種被爆資料を展示することにより、世界で最初に投下された原子爆弾による被害の実相を知らせることである。最終的には観覧者に「核爆弾のない平和な世界を構築することの重要性」を認識してもらうことにある。

現在の名称(広島平和記念資料館)を変更せず、通称として「広島原爆資料館」を併用する(5人)

【主な意見】

- 「広島」「原爆」は必須だが、「平和」はやはりキーワードの一つであるべき。従来の名称を公式名称として使用しつつ、実質的に「原爆資料館」と呼び習わされていることを、活用するのがよいのではないか。

- 資料館が、平和記念都市建設法に基づき設置されたことを考えると、法律の主旨が館の名称に表現されていたほうがよい。

- 広島は「国際平和都市」を標榜しているため、資料館が「原爆」に狭く特化するのではなく、原爆という題材を通じた平和の訴え、と位置付けをすべき。

(3) 基本計画素案についての市民意見募集結果

ア 募集期間

平成21年(2009年)12月1日(火曜日)~12月28日(月曜日)

イ 周知方法

広報紙「ひろしま市民と市政」や資料館ホームページへの掲載、市政記者クラブへの情報提供、平和記念資料館・市役所市民ロビー・各区役所で募集要領・応募用紙・基本計画素案(概要版)を配布

ウ 応募件数

46件

10代の1件は、市内中学校の学年単位で取りまとめての応募(生徒数185人)

応募方法別分類 館内応募箱12件、Eメール14件、郵送・ファクス7件、持参13件

エ 意見募集の内容

以下の項目について自由記入する方式

- 建物改修について(本館の保存整備や観覧動線など)

- 展示整備について(展示構成、展示ゾーニング、「観覧後の心情に配慮した場」など)

- 管理運営について(資料収集・情報発信機能の充実、来館者サービスの向上など)

- 被爆体験証言活動について(証言活動の支援、被爆体験を継承・伝承していくための新たな取組など)

- その他

オ 意見総数

200件

カ 基本計画への反映状況

| 意見件数 | 基本計画に新たに反映した意見 | 基本計画に反映しない意見 | 基本計画に盛り込み済みの意見又は今後設計段階で参考とする意見 | |

|---|---|---|---|---|

| 建物改修 | 13件 | 0件 | 1件 | 12件 |

| 展示整備 | 97件 | 4件 | 12件 | 81件 |

| 管理運営 | 45件 | 8件 | 9件 | 28件 |

| 被爆体験 証言活動 |

34件 | 3件 | 3件 | 28件 |

| ※その他 | (11)件 | - | - | - |

| 総計 | 189件 (200)件 |

15件 | 25件 | 149件 |

※「その他」については、関係部局へ報告。

キ 基本計画に新たに反映した内容

【展示整備】

- 「核兵器の危険性」の展示内容に、核兵器の使用がもたらす環境への影響についても紹介すること。

- 「観覧後の心情に配慮した場」の目的にある「心を癒す」という表現を「気持ちを和らげる」という表現に修正。

- 視覚障害者、聴覚障害者に配慮した展示手法として、点字や音声による資料の解説、実際に触れることができる資料の配置などを検討すること。

【管理運営】

- 多言語化への対応として、資料館の利用案内、展示概要などの海外向けの広報を充実させること。

- 来館者サービスの向上として、平和記念公園の散策や資料館の観覧の前後で、休憩したり、飲食ができる空間の充実について検討すること。

- 来館者サービスの向上として、観覧料のあり方について検討すること。

【被爆体験証言活動】

- 被爆体験を継承・伝承していくための方策として、漫画やアニメ、演劇の活用など様々な手法を検討し、若い世代への伝え方を工夫すること。

ク 項目ごとの意見の概要

【建物改修】 13件

- 動線見直しに伴う整備、ユニバーサルデザインに対応した整備

- エレベーター、エスカレーターは、高齢者や身体障害者などへの配慮がされたデザインや配置にする。(6件)

- 混雑時のエスカレーター利用など館内の安全対策を行う。(4件)

- 環境に配慮した整備

- 景観にも配慮することができる「シースルータイプ薄膜太陽電池」等の導入を検討する。

- LED照明、太陽光発電、緑化、雨水の活用、外壁の工夫など、環境に配慮した施設としてもモデルとなる館を目指す。

【展示整備】 97件

- 展示整備目標

- 館の設置目的の中にある「…ヒロシマの心である核兵器廃絶と世界恒久平和…」という部分は、再考が必要である。核兵器がなくなれば、世界に恒久に平和が訪れるという考えだと捉えられる可能性がある。

- 展示構成

- 観覧動線の変更に賛成。現状は、東館を観覧するだけで疲れてしまう。本館の展示は、時間をかけて見るほうがよい。(4件)

- 歴史的な時間の経過を辿るなら現状の展示順がよい。

- 原爆が過去のものと思われないように、最後に現在の核時代の展示を配置するのがよい。

- 本館の展示の前には、歴史を説明するコーナーがあったほうがよい。

- 外国人は本館を先に見せられると、抵抗を感じて被害の実相を素直に受け入れられないこともあるので、導入部には外国人の心情にも配慮した展示を入れてほしい。

- 各ゾーンの展示方針と展示内容

- (導入展示)

導入展示の整備方針に「原爆には、他の戦争被害を越える残虐性、非人道性があることを示す」とあるが、慎重に展示を行わなければ、広島の独善性と読み取られる危険性がある。現在も世界に戦争による犠牲者がいることを考えなければならない。 - (人間の視点からの被爆の実相)

- 被爆者の定義についての展示をする。(2件)

- 「救援・救護活動」のコーナーを設け、マルセル・ジュノー氏の展示を充実する。

- (原爆の開発から投下まで)

- 十分に時間をかけて観覧できるスペースを設ける。(2件)

- 原爆投下の目的について政治的、実験的意図があったことを明確にする。

- (復興)

- 広島を訪れた外国の人は、復興した街の様子に驚き、どのように復興したのか興味を抱く。現在の計画では、展示スペースが少ないので、より大きな展示コーナーを設ける。

- 市民の力による復興を示すエピソードとして、カープ誕生、お好み焼きの進化を展示する。

- (平和への取組)

年表だけでなく、ストックホルムアピール、ラッセル・アインシュタイン宣言など、平和への全世界の民衆の運動と科学者の運動も展示する。特に日本の科学者の係わり、中でも湯川秀樹氏については平和記念公園の記念碑との関係も展示する。 - (観覧後の心情に配慮した場)

- 資料館を観覧し、静かに考えたり、犠牲者に思いを寄せることは重要であるが、感情を癒し、整理する必要はない。観覧後の思いをそのまま持ち帰ってもらうことが重要。(2件)

- 目的に「心を癒し気持ちを整理したり」とあるが、対応案にあるような「気持ちを和らげる」という記述にし、「心を癒し」は削除すべき。展示コーナーにしばらくいれば、心が癒されるほど原爆被害は軽いものではない。

- 展示コーナーが、初めは暗く、徐々に明るくなるような工夫。マルセル・ジュノー氏やノーマン・カズンズ氏など海外から広島への支援について展示する。

- (国立広島原爆死没者追悼平和祈念館)

連携を強化。視聴覚資料の利用。(3件) - (ビデオシアター)

利用しやすい場所に配置。案内表示を分かりやすく。(5件) - (具体的な内容や整備方針)

- 現在の核の状況については、最新の情報を展示する。(7件)

- 放射線の影響、無差別破壊を明確にする。(5件)

- 在外被爆者や世界のヒバクシャの存在について展示する。(3件)

- ABCCについて展示する。(3件)

- 原爆の悲惨さや残酷さを直視する厳しい展示をすべき。(3件)

- プレスコード、原爆関連資料の接収などにより原爆被害の実態を伝えることができなかった歴史を展示する。(2件)

- 来館者に被爆の実相展示を共感してもらうことができるよう、被害の面だけでなく、戦争中の日本の加害についても展示する。(2件)

- 本館展示の後に、東館の原爆の開発から投下までの展示を見せると、開発・投下国への批判や憤りを与え、館が偏った展示をしていると捉えられるのではないか。各展示コーナーの内容の案内が必要。

- 展示は原爆被害に絞る。

- 現行の展示では、広島市の成り立ちや戦前の市民生活などの説明が多すぎる。

- 中島地区被爆前の映像やCG映像を常設展示で上映する。

- (展示構成)

- 原爆の悲惨さと今の核時代の2つの大きな柱で展示する。劣化ウラン弾など現在直面している事柄も展示する。

- 本館は「やすらかな祈りのゾーン」とし、展示物を極力抑え、南北のすべての窓から外部が見えるようにする。東館は「被爆の惨状と核廃絶のゾーン」とし、被爆資料は東館だけにまとめ、悲惨な被爆資料のコーナーは見なくても通行可能なようにルートを設定する。

- 被爆までの広島→原子爆弾の開発から投下まで→被爆資料の展示(放射線による被害を重点に)→入市被爆と救援・救護活動→広島の復興、ABCCの設置→世界の核の現状という展示構成にする。

- (導入展示)

- 配置計画と観覧動線計画

- 観覧者にとって分かりやすい観覧動線にする。

- 入口で、被爆体験証言会場や地下の展示室について分かりやすい案内板を設置する。

- 個別の課題への対応

- 被爆前後の中島地区のパノラマ模型は、展示を工夫する。(2件)

- ABCCの設置に関するパネルの解説文を修正する。

- ビデオシアターで流れている映像の内容について改訂を検討すべき。

- 展示手法

- 子ども向けの展示コーナー、音声ガイドなどを整備する。(6件)

- 展示解説文は分かりやすく、英語の文字は大きくする。(5件)

- 混雑時にも展示資料をじっくりと見ることができるように展示資料の配置を工夫する。(4件)

- 中国語、韓国語の解説文を追加する。(2件)

- 「市民が描いた原爆の絵」をもっと活用する。(2件)

- 現在の館内は暗いため、展示資料をはっきりと見ることできるよう、照明などを工夫する。(2件)

- 視覚障害者のために触れる資料の展示を増やす。(2件)

- 現状の展示は映像が多い。(2件)

- 展示更新を頻繁にし、最新の情報を発信できるようにする。

- 各展示室内にパソコンを置き、情報を自由に検索できるようにする。

- 展示資料を爆心地からの距離や角度が分かるように配置する。

- 被爆者数や核実験の回数を展示する。

- その他

「対話ノート」には、核兵器のない世界のために私たち自身に何ができるのか示唆するものも数多く含まれている。来館者が何を感じ、被爆の実相についてどのような感想を持ったのかを知ることも今後の資料館のあり方について考える大きな手掛かりとなる。

【管理運営】 45件

- 資料・情報収集、情報発信・提供機能の充実

- 国内外の研究者やジャーナリストのために、「案内パンフレットの作成」や「研究サポート機能の充実」、「情報資料室の土日の利用を可能にする」は、是非実現すべき。

- メールマガジンは、資料館の毎月の動きや来館した著名人の紹介など、内容を充実すべき。

- 来館者がどのようにヒロシマを認識したかに関する資料の収集も必要ではないか。

- 調査研究・人材育成機能の充実

- 広島在住の研究者が大半を占める資料調査研究会だけでは、不十分である。研究会の位置付けや役割についての根本的な改善が必要だと思われる。また、博物館として、専属の学芸員を増やすべき。

- 平和に関する博物館などとの交流

- 世界の平和博物館とも連携して、世界のヒバクシャや化学兵器、劣化ウランなど世界の戦争被害者に思いをはせる企画ができれば、ヒロシマから、より普遍性をもった情報発信ができると思う。

- 来館者サービスの向上

- 館内の案内版や休憩場所を整備し、ロッカールームを拡張する。(6件)

- 平和記念公園内や周辺に駐車場を整備し、道路案内板を分かりやすくする。(4件)

- ミュージアムショップを気軽に立ち寄れる場所に配置する。(2件)

- じっくり一日をかけて資料館を観覧する人々のために、軽食などを提供するコーナーの設備を充実する。(2件)

- 「広島原爆資料館」と名称を改称して、核が他の大量破壊兵器と異なることを明確に訴える。

- 「平和記念資料館」の名前は大切だと思う。「平和記念都市建設法」の精神に則って、広島の復興が行われ、資料館ができた歴史的な意義を象徴する名称だと思う。

- 来館者の多い年末年始も開館する。

- 館内に被爆者と会話できるスペースを整備する。

- 展示パネルの傷みの補修、展示模型の清掃などをもっと頻繁にする。

【被爆体験証言活動】 34件

- 証言者の確保と証言活動への支援の方策

- 若手の被爆者にも声をかけていくべき。

- 証言者の介助なども必要になると思う。また、証言の依頼者に証言者の健康状態などの現状を事前に理解してもらい、証言者に負担がかかるような要請には応じないようにすべき。

- 被爆体験を話そうかと思える取組も必要ではないか。

- レストハウスの地下室を見学しやすいように工夫してほしい。

- 被爆体験証言等の収集・保存と活用の充実

- 証言経験のない人を訪問し、聞き取りで証言を集めることも必要。

- 被爆体験だけではなく、戦前の広島や戦後の復興の様子を記憶している人の証言、広島を訪れた人のメッセージなども幅広く記録し残してほしい。

- 被爆証言をCD化し、図書館などで借りられるようになればよい。

- カフェなどで原爆関連の本や資料を並べるなど、原爆に全く関心のない人を取り込むような工夫があればいいと思う。

- 被爆体験証言を聞く機会の拡充

- 被爆証言を決まった日に自由に出入りできる部屋で聞くことはできないか。気軽に被爆者と話ができる工夫が必要。

- 証言場所を確保する必要がある。学校も小規模化、少人数化しており、小会議室を増やしてほしい。

- 社会人になると証言を聞ける機会がないので、月に1回定期的に証言を聞ける機会を設けてはどうか。場所も、公民館など足を運びやすいところにすれば、参加しやすいのではないか。

- 被爆体験を継承・伝承していくための新たな取組

- 「被爆体験を正確に受け止め」という表現は、何をもって「正確に受け止めた」と判断するのか理解できず、削除すべき。

- 漫画やアニメから受ける影響は大きく、平和学習の教材として活用できる。

- 被爆者に代わり話ができる人たちの養成が必要。

- 被爆の「実体験」は被爆者しか語れないが、被爆証言を聞くことや原爆遺跡などを通して、「被爆の実相の追体験」を語ることは可能である。今から準備をしておく必要があるのではないか。

- 「直接被爆者から聞いた」という立場で証言活動を引き継いではどうか。

- 原爆を題材とした劇やミュージカルの上演はどうか。

- 追悼平和祈念館の「被爆体験記の朗読」は被爆体験を継承する大変良い活動だと思うので、これに類する活動を検討してはどうか。

- 体験のない人が話をするとなれば、証言ビデオなどを活用し、説明、語り継ぐ研究が必要と思う。

- その他

- 語り継ぐと同時に、8月6日をヒロシマの日とし、8時15分には以前のようにサイレンを鳴らし、広島だけでもこの日を忘れないよう心に刻む努力も必要ではないか。

- 世界各国から広島を訪れる人たちとの交流の場や世界の戦争体験や核実験などでのヒバク体験を広島市民も学び、触れることができるようなプロジェクトを実現してほしい。

- アジア向けに、受け入れやすい形で核の恐ろしさを伝えるポスターセットも作成してほしい。

【その他】 11件

- 旧市民球場跡地の利用について

- 平和記念公園内を横切る道路の車両の通行止めや時間帯による進入禁止について

- 折鶴の活用について

- 原爆ドーム周辺の景観について

- 広島駅の案内板について

- 被爆建造物である江波山気象館の活用について

ク 項目ごとの意見の概要

応募用紙

「広島平和記念資料館展示整備等基本計画(素案)」について

あなたのお考えを記入して、郵送またはファクスで12月28日(月曜日)(消印有効)でお送りください。

資料館のホームページ(http://www.pcf.city.hiroshima.jp/)から応募することもできます。

(この用紙に書ききれない場合は、恐れ入りますが、別の紙を足してご記入ください。)

建物改修について(本館の保存整備や観覧動線など)

展示整備について(展示構成、展示ゾーニング、「観覧後の心情に配慮した場」など)

管理運営について(資料収集・情報発信機能の充実、来館者サービスの向上など)

被爆体験証言活動について

(証言活動の支援、被爆体験を継承・伝承していくための新たな取組みなど)

その他、ご意見があればお聞かせください。

- 年齢をお聞かせください。(10代・20代・30代・40代・50代・60代・70代以上)

- お住まいをお聞かせください。(広島市内 広島県内 広島県外)

あて先(お問い合わせ)

〒730-0811 広島市中区中島町1番2号 ファクス 082-542-7941(電話 082-241-4004)

広島平和記念資料館 学芸担当 Eメール:[email protected]

(4) 観覧料のあり方についてのアンケート結果

ア 実施期間

平成21年(2009年)12月1日(火曜日)~12月28日(月曜日)

*観覧券売場での配布【12月14日(月曜日)~12月20日(日曜日)】

イ 応募件数

495件

地域別応募件数

応募方法別分類

館内応募箱 442件、Eメール 9件、郵送・ファクス 9件、持参 35件

ウ アンケートの内容

- 現在の大人50円・小人30円でよい

- 値上げした方がよい(どの程度の金額がよいと思われますか)

- 無料にして、募金箱に自由に金銭を入れる方がよいのいずれかにチェックをつけ、選択理由を書いてもらう方式

エ 集計結果

値上げした場合の料金設定の集計結果

地域別集計結果

市内(83件)

県内(23件)

県外(375件)

不明(14件)

オ アンケート項目ごとの理由の概要

(現状のまま)

- 多くの人に見てもらうため、この金額がよい。

- 値上げをすると入館者が減少する恐れがある。

- ある程度のお金を払ったほうが、気持ちがよい。

(値上げ)

- 現状では、安すぎる。

- 施設の維持管理、展示の整備や来館者サービスの向上のために値上げすべき。

- 無料にすると観覧する意識が薄れるのではないか。

- 値上げした分を平和のための活動やドームの保存、被爆者援護のために使用したらよいのではないか。

- 100円単位の入館料の方が、釣銭が出ず、業務も円滑になるのではないか。

(無料)

- 多くの人に見てもらうことができる。

- 訪れた人が感じた額を入れてもらうほうがよい。

- 募金箱を置いた方が、多くの資金が集まるのではないか。

カ アンケート用紙

アンケートにご協力をお願いします。

広島平和記念資料館は、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に寄与するために設置された施設です。現在、展示等を充実する計画を策定中ですが、観覧料のあり方についてはどのように思われますか。次のいずれかに印を付けて、その理由を記入してください。

- 現在の大人50円・小人30円でよい

- 値上げした方がよい(どの程度の金額がよいと思われますか)

- 無料にして、募金箱に自由に金銭を入れる方がよい

(理由)

お住まいをお聞かせください。(広島市内 広島県内 広島県外)

ご協力ありがとうございました。

(5) 被爆体験証言活動についてのアンケート結果 証言者・証言者団体へのアンケート

ア 調査対象

- (ア) 個人 平和記念資料館に登録している証言者29人

- (イ) 団体 市内で被爆体験の証言活動を実施している18団体

イ 実施時期

平成21年(2009年)7月

ウ 回答率

- (ア) 個人 29人中22人

- (イ) 団体 18団体中16団体

エ 質問項目

- (ア) 被爆体験証言活動について

- a.証言活動の時に、何か困っていることがありますか。

- b.証言活動の時に、皆さんにどのような支援があればよいですか。

- (イ) 被爆体験を将来にわたって継承・伝承するため、証言に代わる取組についてお考えがあれば、お聞かせください。

- (ウ) その他、ご意見等があれば、お聞かせください。

オ アンケート結果の概要

(ア) 証言者(平和記念資料館登録)

a 証言活動について

(a) 証言活動で困っていることについて

【主な意見】

- (ア) 健康面

- 年齢とともに足腰が悪くなり、歩行が困難になってきている。

- (イ) 証言方法

- 会場により、パワーポイントや被災地図などが使用できないことがある。

- 証言で使用する写真や絵を増やしたい。

- (ウ) その他

- 証言の前に先生との打ち合わせの時間がほしい。

- 証言中に、添乗員などが出入りすることがあり、子どもたちが落ち着かなくなる。

(b) 証言活動に必要な支援について

- (ア) 健康面

- 証言会場がバリアフリーとなっているか、事前に知りたい。

- 歩行時に手を貸してくれるなどの介助があればよい。

- 証言会場まで往復タクシーを利用できるよう経費を負担してほしい。

- (イ) 証言方法

- どの会場でも、パワーポイントや被災地図などが使用できるようにしてほしい。

- 証言で使用する絵などを描いてもらいたい。

- (ウ) その他

- 資料館の職員が証言を聞き、気付いた点があれば教えてほしい。

- 証言会場を増やしてほしい。

b 被爆体験を将来にわたり継承・伝承するための証言に代わる取組について

- a.証言に代わる新たな取組は難しいとする意見

- 自分自身の体験を他人に引き継ぐのは難しいと思う。

- 感想の手紙やアンケートを読むと、生の声が一番よく伝わることが分かる。

- 証言者が証言している様子を写して、保存する。

- 証言者の話をビデオなど何らかの形にして保存する。

- 特になし(4人)

- b.証言に代わる新たな取組として出された意見

- ピースボランティアから人材を選び、養成を始める。

- 被爆二世・三世の人たちやピースボランティア、資料館職員が継承する。

- 被爆二世・三世が積極的に伝承証言するよう被爆者が教育する。

- 市内の小・中・高・大学生までピースボランティアの組織を拡大する。また、ピースクラブ、ユネスコ活動などとも関連づけていく。

- 資料館が継承者の教育プログラムを作成し、育成する。

- 原爆の絵や被爆体験記を制作し、活用する。

c その他、意見等

- 作者本人の代わりに手記の朗読を行う。

- 事実だけを語ることが重要であり、過大、過小な表現、フィクションがあってはならない。

- 教師志望者は必ず広島・長崎に行き、資料館、碑巡り、祈念館で学ぶことを義務付けてほしい。

- 自分たちの体験談を代わりに語ってくれる若者を探してほしい。

- 証言者が市内のホテルなどに出向いて証言をしていることをもっとPRする。

(イ) 証言者団体

a 証言活動について

(a) 証言活動で困っていることについて

【主な意見】

- (ア) 証言会場

- 証言会場が少なく、修学旅行シーズンや雨天時の証言場所の確保ができない。

- 平和記念公園内に、落ち着いて話を聞いてもらえるスペースがない。

- (イ) 証言者

- 証言者が減ってきている。

- 証言者の高齢化により、集中して話をすることが難しくなっている。

- 証言希望が多い時期には、一人が日に2~3回証言をすることがある。

- (ウ) その他

- 学校が雨天時の証言会場を事前に確保しておらず、証言者に相談されることがある。

- 一校で多数の証言者を要請されることがある。

(b) 証言活動に必要な支援について

- (ア) 証言会場

- 資料館地下や青少年センター以外にも、広島市の施設を積極的に提供してほしい。

- 平和記念公園内の証言会場を増やしてほしい。

- 平和記念公園内の既設のベンチの配置を変え、証言者を中心に座って証言を聞けるような場所を作ってほしい。

- (イ) 証言者

- 新たな証言者の発掘が望まれる。

- 証言希望が多い時期に、他団体の証言者を紹介してほしい。

- (ウ) その他

- 地図や絵、写真など証言で活用できるようなものを充実してほしい。

- 高齢の証言者に配慮するよう旅行会社を指導してほしい。

- 高齢の証言者が利用できるようイスの貸出しがあればよい。

b 被爆体験を将来にわたり継承・伝承するための証言に代わる取組について

- a.人材の育成

- 親の体験や被爆者の生き様を「追体験(実際には体験していなくても、体験したと同じような気持ちになる)」として語る「平和学習講師」を養成する。

- 沖縄のひめゆり平和祈念資料館の学芸員のように、戦争経験のない世代でも戦争の悲惨さや体験、当時の状況を語れるよう教育を徹底する。

- b.被爆者との交流

- 被爆者と被爆二世・三世とが、被爆の実相を語り合い、ヒロシマの実相を共有する。

- 被爆者、ピースボランティア、ピースクラブの子どもたちが一緒に研修したり、意見交換を行う場を設けてはどうか。

- c.その他

- シンポジウムや講演・学習会等を実施する。

- 被爆の現実を直視できる施設として、レストハウス地下室の公開について考えてほしい。

c その他、意見等

- 修学旅行の集中する時期、時間帯の平和公園内への車の乗り入れ禁止や、原爆ドーム、平和都市記念碑付近への自転車の乗り入れ規制など、安全確保に努めてほしい。

- 広島市においては、これまでどおり学校における平和集会や資料館の見学等を積極的に勧めるとともに、県及び広島市以外の市町の教育委員会に対する平和教育の推進を呼びかけてほしい。

- 広島市・県内の学校は他県に修学旅行に行くため、証言を聞く学校が少なく、若い世代に伝える機会がほとんどない。

- レストハウス地下の見学手続きを簡素化してほしい。

- レストハウスを「大正屋呉服店」として復元できれば、原爆ドームとともに原爆の遺跡の証言者となれると思う。

ヒロシマ ピースボランティアへのアンケート

ア 調査対象

ヒロシマ ピースボランティア

イ 実施時期

平成20年(2008年)11月

ウ 回答率

登録者210人中70人

エ 質問項目

被爆体験講話、ピースボランティア活動以外に被爆体験を伝承していくための資料館の取組について、アイデアがありますか。(自由記入方式)

オ 主な意見

a 証言活動への支援

- もっと若い層の被爆者にも証言者として話をしてもらう。

- 被爆者との交流を深め、証言活動時にサポートできることがあればピースボランティアがサポートするなど、共に行動できるものを探る。

- 被爆者に限定しないで、大きく戦争の時代を生きた人にも体験を語ってもらう。

b 被爆体験を継承・伝承していくための取組案

- a.被爆体験証言の収集・保存・活用

- 被爆体験者からの聞き取り調査を行い、記録として本を作る。

- 被爆証言をVTRに収録する。

- 当時の様子を絵として残していく。

- b.人材育成

- 被爆体験証言を引き継いで講話する人を養成する。

- 被爆体験談を、正確にしっかりと受け止め、正しく記憶し、被爆体験者から「直接に聞いた話」として、平和学習の中に組み込んで話し伝えることができるようにする。

- 証言者とピースボランティアを組み合わせ、体力的に1 時間の講話が難しい証言者の思いを引き継ぐ。

- 非被爆者は「被爆体験」ではなく、原爆被害の実相を正しく伝えることができるようにする。

- c.その他の意見

- 小中学校の平和学習を支援する。

(6) 重要文化財の説明

(『月刊文化財』平成18年(2006年)7月号 監修:文化庁文化財部 発行:第一法規株式会社)より

広島平和記念資料館 1棟

広島県広島市中区中島町 広島市

広島平和記念資料館は、昭和24年8月6日公布の広島平和記念都市建設法に基づく広島市平和記念公園の中心施設として建設された。同年に実施された「広島市平和記念公園及び記念館設計懸賞募集」に1等入選した丹下健三ら4名の案によるもので、実施設計は丹下健三である。工事は、昭和26年2月着工され、昭和27年3月構造躯体竣工以降の中断を経て、昭和30年3月に再開され、同年8月24日に開館した。昭和30年8月24日付『中国新聞』は、「去る6日原爆10周年を期してフタあけした広島市中島町平和記念公園内の原爆資料館は、その後内部工事の最終仕上げを急いでいたがこのほど完了、24日正式に開館する」と報じている。

広島平和記念資料館は、南を東西に走る平和大通(百メートル道路)、西を太田川(本川)、東を元安川に囲まれた区域に計画された平和記念公園の南寄りに、東西に長く配置された平和記念施設の中央棟であり、その南北からやや振れた軸線上に平和記念資料館、平和広場、原爆死没者慰霊碑、原爆ドームが配置される。懸賞設計と実施設計とで異なるところは、3棟を繋ぐ空中廊下が廃されたこと、柱配置を鼓形にするとともに柱断面をより彫塑的にしたこと、2階への階段を非対称の扱いにしたこと、2階南面の横長連続窓を縦ルーバーと水平ルーバーとの構成へ変えたことが挙げられる。

広島平和記念資料館は、東西方向82.3メートル、南北方向18.2メートルの2階建一部3階で、2階南側に原爆資料展示室を設け、北側をギャラリーとし、平和広場に面する北面中央にバルコニーを張り出す。1階は、2階への階段を除いて吹き放ちのピロティとし、平和広場へのゲートとする。東寄りに南から東へ折れ曲がって昇る主階段、西端近くに避難階段を配し、2階玄関ホールの東方を便所に充てる。3階は東方を控室等、西方を空調機械室とする。

構造は鉄筋コンクリート造で、特異な断面形状を持つ柱10本を弓形に配置し、鼓形に背中合わせにした二列の柱列と主梁とが構造躯体の骨格を構成し、片持梁により外周廻りの床スラブと屋根スラブを支持する。この柱梁の構造が、ピロティと2階陳列室の自由な平面と自由な立面を可能とする。2階の南北両面には1.4メートル間隔に繊細な縦ルーバーを階高いっぱいに建て込み、柱位置では吹き寄せとして、日本的性格を付与する。

広島平和記念資料館は、広島平和記念都市建設法に基づき着手された平和記念施設で、都市と一体になった建築物として構想されており、ピロティの造形やルーバーの意匠などに丹下健三の建築的特徴がよく示されている。また、国際的に高い評価を受けた最初の戦後建築であり、丹下健三の出発点となる建築として重要である。

【参考文献】

『丹下健三』(丹下健三・藤森照信 2002年)

(7) 建物調査・補修・補強工事方法の事例

コンクリートの状況を調査し、補修・補強工事の方法について代表的なものを挙げる。

ア 調査対象

(ア) 中性化試験

コンクリートが中性化することにより、コンクリート内の鉄筋が錆びて強度が低下する。通常はコア抜きを行って、溶液を噴霧する。赤色に着色する部分までが中性化しており、その距離(中性化の深さ)を測って判断する。

(イ) 圧縮強度試験

採取したコアコンクリートから剥離するまでの荷重とそのひずみを記録、分析する。経年劣化による強度低下などを確認する方法である。

イ 補修・補強工事

(ア) コンクリートの中性化の進行を抑える補修工事

コンクリートの中性化を抑えるためには、以下の工法が考えられる。それぞれの工法にメリット、デメリットがあり、今後、最もふさわしい工法を選択する必要がある。

- a.表面被覆化工法

コンクリートの表面を被覆し、コンクリートの中性化の進行を抑える。 - b.断面修復工法

コンクリートの中性化した部分を除去する工法、鉄筋の防錆処理も行う。 - c.再アルカリ化工法

コンクリート表面の仮設電極と内部鉄筋の電極を設置し、その間に直流電流を流して仮設電極側から、特殊アルカリ溶液を浸透させ、コンクリートを再アルカリ化させるものである。コンクリート躯体そのものに手を加えない工法である。

(イ) 耐震性の向上を図る補強工事

耐震性を高めるための工法として耐震工法・免震工法・制振工法がある。耐震工法(耐震補強)は壁や柱などの構造材を補強する工法で、免震工法は免震ゴムに代表される免震装置を既存建物と地面などとの間に設け、地震の揺れを低減させるものなどである。制振工法は、地震の揺れを減衰させるダンパーを建築の主要骨組みの層間に設置し、地震エネルギーを吸収するものである。本館では、国の重要文化財に指定されていることを踏まえて、適切な工法を選択する必要がある。

a 耐震補強工事

以下の工法を組み合わせて補強工事を行う。

- 耐力補強工事

建築物の柱と柱の間に鉄骨耐震ブレース(すじかい)や耐力壁を設置し、耐力強度を高める工法である。 - せんだん補強工事

柱に鋼板を貼り付けるか、炭素繊維を巻きつけて補強する工法である。

b 免震装置の設置を主とした補強工事

免震装置の設置箇所により、基礎免震と中間層(階)免震に分かれる。建物の用途、構造面、コスト面などから、最もふさわしい方法を選択する必要がある。

- 基礎免震

対象建築物の基礎部分に免震装置を組み込む方式で、基礎部分にピットを設置するため、新たな掘削や基礎が必要となる。また、周辺建物との間に距離があることが前提となる。国立西洋美術館本館では、この工法が採用されている。 - 中間層(階)免震

対象建築物の柱を切断して、免震装置を設置する方法で、新たな掘削や基礎は不要となる。しかし、現在の基礎自体が不同沈下の恐れがあるうえ、ピロティ部分の柱が露出しているため、免震装置の設置による外観上の問題が生じる。

c 制振工法

制振工法として、建築物の揺れを抑える技術は、質量系付加システムと減衰付加系システムに大別される。質量系付加システムは風揺れに対して有効だが、中小規模の地震までの技術である。地震時のエネルギーを吸収し、構造への負担を軽減するのは、減衰付加系システムである。

(8) 広島平和記念資料館更新計画の概要

ア 策定の経緯

平和記念資料館は、広島平和記念都市建設法に基づく平和記念施設として、昭和30年(1955年)8月に開館した。同館は、被爆資料の展示を通して被爆の実相を伝え、核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現に寄与するために設置された。その後、平成6年(1994年)に隣接する平和記念館を廃止して同館を建て替え、これを平和記念資料館の東館とし、従来の平和記念資料館を本館として、この両館を合わせて平和記念資料館とした。

建設から52年以上が経過した平和記念資料館本館建物は、平成18年(2006年)7月5日に、戦後の建築物としては初めて国の重要文化財に指定された。これを受け、今後も、文化財としての価値を損なうことのないよう建物を保存しながら活用していく必要があり、老朽化への対応や耐震性の向上を図っていかなければならない。

また、被爆者の高齢化が進み、自らの被爆体験を発信できる人が減少している。一方で、戦争体験のない世代が人口の7割を占め、戦争や核兵器の恐ろしさを実感できない人が増加している。こうした状況の中、被爆体験を次世代にどのように伝えていくかが大きな課題となっており、平和記念資料館の果たす役割は、ますます重要になっている。

平和記念資料館では、平成6年(1994年)に展示の大幅な拡充を図ったが、来館者が本館の被爆の惨状に関する展示に観覧時間を十分にとれていない、本館と東館の市街地模型など展示内容に重複が見られる、観覧後に、来館者の気持ちを落ち着かせたり、平和への思いを寄せる場が不十分であるなどの問題がある。

このようなことを踏まえ、中長期的な視点から、「老朽化などに対応した建物の整備」、「被爆体験を次世代に分かりやすく伝えるための展示の更新」、「被爆体験証言活動などの充実」を図る必要があることから、平和記念資料館更新計画の検討を平成15年度(2003年度)から始め、来館者、被爆者団体、被爆体験証言受講団体、有識者などから幅広く意見を聴取するとともに、更新計画検討委員会の指導・助言を得て平成19年(2007年)1月に策定した。

イ 検討対象

ウ 整備理念

老朽化などに対応した本館建物の整備、被爆体験を次世代に分かりやすく伝えるための展示の更新、情報発信機能など諸機能の充実、被爆体験証言活動などの充実といった更新計画の整備理念ごとに、次のとおり要点をまとめた。

(ア) 本館の整備

- a.現状と課題

本館は、外観上及び構造耐力上問題となる亀裂は認められないが、コンクリートの中性化は鉄筋の位置まで達して鉄筋の腐食を引き起こし、建物の強度が下がっている部分があると考えられること、また、本館の建築当時のコンクリートの標準設計強度は現行の鉄筋コンクリート造の建物に使用されるコンクリートの標準設計強度を下回っている。

竣工以来52年以上が経過し、財務省令による鉄筋コンクリート造の建物の耐用年数の50年を超えていること、さらに国の重要文化財としての価値を損なうことのないよう建物を保存しながら活用していくためには、本館建物の老朽化への対応や耐震性の向上について早急に検討することが必要である。 - b.保存整備の基本方針

- 本館は、国の重要文化財であることを踏まえ、建物の外観を保存しながら活用を図る。

- 来館者の安全性や利便性を確保するため、ユニバーサルデザインに配慮する。

- c.保存整備方法と工事内容

重要文化財の保存整備という観点から、老朽化への対応と耐震性の向上を図るため、建物の形態を損なわない免震ゴムの設置を主とした補強整備を行う。

免震ゴムの設置を主とした補強工事の施工例

- 1階ピロティの床を掘削・撤去して、建物を支えるための杭を打つ。

- 掘削した部分に、建物の補強のためスラブ(鉄筋コンクリート製の厚板)を施工する。

- スラブの下を掘削し、掘削後の底面にベタ基礎を設ける。

- 既存の基礎と新設のベタ基礎上に設けた土台との間に免震ゴムを設置する。

- スラブと土台との間の杭(図3の破線部分)を切り取る。

(イ) 展示の更新等

a 常設展示の現状と課題

常設展示は東館と本館の2つの建物で行っている。東館は、1階で被爆前の広島の歴史的歩み、原爆が広島に投下されるまでの経緯、2階で広島の復興の歩み、3階で世界を取り巻く核の情勢や広島の平和への取組などについて展示している。また、本館は、昭和20年(1945年)8月6日の被爆の惨状などを展示している。来館者は、東館から入り、東館から渡り廊下を使用して本館へ向かい、本館から出るというひと筆書きの動線に従って観覧している。

展示パネルの解説をすべて読みながら観覧する場合の平均所要時間は約3時間であるが、来館者の実際の平均観覧時間は約45分である。本館の被爆の惨状に関する展示の観覧に充てられているのは、その内の4割にあたる19分のみであり、十分時間がかけられているとは言えない。来館者に、より長い時間をかけて観覧してもらえるよう展示を充実するとともに、時間がかけられない場合であっても本館の展示を優先して見てもらえるような動線の見直しなどが必要である。

b 観覧動線と諸室配置の基本的な考え方

- 来館者が被爆の惨状を展示している本館の観覧に十分時間がかけられるようにするため、本館から観覧する動線を検討するとともに、観覧目的や滞在時間に合わせて展示を選択して観覧できるようにするため、観覧の動線や諸室の配置の見直しを行う。

- 障害者や高齢者などに配慮し、観覧の動線に合わせたエスカレーター・エレベーターの設置を検討する。

- 入口ロビーはできるだけ広い空間を確保するとともに、ガイダンスコーナー、総合案内、コインロッカーなどのサービス施設を配置する。

- 本館の展示を観覧する前に、導入展示を設ける。

- 観覧後の心情に配慮した場の充実を図る。その設置場所については、総合的に勘案して決定する。

- 企画展示室は、より多くの来館者が利用できるような配置とする。

- 事務室は、ワンフロアに集合させた配置とする。

c 観覧動線と入口案の具体的検討

観覧動線と諸室配置の基本的な考え方に基づき、来館者を本館に円滑に誘導するため、重要文化財としての本館建物の保存、来館者の利便性、建築上の課題等の観点から、平和記念資料館の入口の設置場所について、次の3案を総合的に比較検討した上で決定する。

| 館の入口 | 観覧の動線 | 検討課題 |

|---|---|---|

| 東館 | 来館者は東館から入館して直接3階に上がり、本館へ移動し、被爆の惨状の展示を観覧する。その後、東館3階へ戻り、東館の展示を観覧後、1階から退館する。 |

|

| 本館 | 来館者は本館から入館して被爆の惨状の展示を観覧する。その後、東館3階に移動し、東館の展示を観覧後、1階から退館する。 |

|

| 国際 会議場 |

来館者は国際会議場から入館して直接3階に上がり、本館へ移動し、被爆の惨状の展示を観覧する。その後、東館3階へ移動し、東館の展示を観覧後、1階から退館する。 |

|

(a) 東館から入館

(b) 本館から入館

(c) 国際会議場から入館

d 展示構成

被爆の惨状を伝える本館の展示を観覧する前に導入展示を設け、常設展示の全体像を短時間で紹介するとともに、被爆の経緯や一瞬にして都市が壊滅した状況について概要を把握できるようにする。

来館者に、原爆被害の全体像が理解され、被爆が今日も続く問題であることを認識できるようにするため、本館は被爆の惨状や核兵器の非人道性、さらには遺族の悲しみなどを伝える展示とし、東館は、被爆前から今日までの広島の歩みや平和への取組に加えて、原爆症に苦しむ被爆者の生涯などにも視点をあてる展示とするなど、被爆の実相がより一層伝わるよう、展示の構成を見直す。

e 展示手法

本館、東館の展示構成を踏まえて、犠牲者の遺品などの実物、被災写真、市民が描いた原爆の絵、記録映画、被爆者証言ビデオなどそれぞれの収蔵資料の特性を生かした効果的な展示とするため、既存資料の展示手法を検討するとともに、仮想現実や疑似体験などを活用した新たな展示手法についても検討する。

f 観覧後の心情に配慮した場

来館者が展示を観覧したことを記憶にとどめ、これを将来に生かしてもらうため、観覧後の感情を整理し思いを巡らすことができ、また、その感情を文章や絵などで表現したり、人と会話するなどの触れ合いができたり、原爆や平和に関する情報を入手できるような「観覧後の心情に配慮した場」の充実を図る。

(a) 感情を整理し思いを巡らす空間

つらい、悲しい、泣きたい、許せないなどの来館者の感情を表し、整理することができる空間とする。また、来館者が様々な思いを巡らせたり、静かに考えたり、犠牲者に思いを寄せたりすることができる空間とする。

具体的には、案内や解説などの情報をできるだけ少なくし、過度の装飾などのないシンプルな空間とする。また、照明、音楽・音などで五感に働きかけながら、落ち着いた雰囲気の中で気持ちが和む空間づくりについても検討する。

(b) 表現したり人との触れ合いができる空間

来館者が観覧後の気持ちを文章や絵などで表現したり、対話などによって人と人とが触れ合うことができる空間とする。具体的には、電子メール、手紙、メッセージカードなどを書く、絵を描く、折り鶴を折る、人に気持ちを話すなどが考えられる。これらを行うための雰囲気づくりとして、例えば湯茶を飲みながらゆっくりと会話できるようなことについても検討する。

併せて、来館者が原爆や平和に関する情報を入手したり、知識を深めたりすることができる空間とする。

さらに、平和記念資料館を離れた後、来館の感想や平和への思いや決意などについて、インターネットなどを通して伝えることができるようにする。

(ウ) 諸機能の充実

a 情報発信機能の充実

- 情報資料室とホームページ等の情報発信機能を充実させる。

- 被爆資料や被爆者証言ビデオなど所蔵資料データをデジタル化し、資料の劣化に対応するとともに情報の永久的な保存と活用を図る。

b 調査研究機能の充実と平和に関する博物館などとの連携・交流

- 広島平和記念資料館資料調査研究会における調査研究など、原爆や平和に関する研究活動を活発に行う。

- 国内外の博物館や大学などとの連携・交流を深める。

c 資料の保存管理

一般収蔵庫等への空調設備の設置など資料の適切な保存のあり方について検討し、整備を図る。

d 来館者サービスの向上

ミュージアムショップを気軽に利用できるよう出口付近に配置すること、また、誰もが快適に施設を利用できるようエスカレーターやトイレを整備するなどユニバーサルデザインに配慮することなどにより来館者サービスの向上を図る。

(エ) 被爆体験証言活動などの充実

a 現状と課題

広島市在住の被爆者健康手帳保持者の平均年齢は、平成18年度末で74.1歳に達しており、広島市内の被爆者証言団体には、構成員の高齢化により運営や活動が困難になっている場合もある。一方で、被爆体験証言活動の回数は年々増加傾向にあり、証言者への負担が大きくなっている。

b 被爆体験証言者の確保と被爆体験証言活動等への支援

新たな証言者を確保するとともに、被爆当時の状況がイメージとして具体的に伝わるよう被災写真や原爆の絵などを提供し、証言がしやすくなるよう支援するなど被爆体験の継承につながる取組を行う。

c 被爆体験証言の収集・保存・活用の充実

被爆者証言ビデオや市民が描いた原爆の絵、体験記などの被爆体験証言の収集を継続し、活用を図る。

d 被爆体験証言を聞く機会の拡充

被爆体験証言会場の確保、個人・グループの来館者に対する被爆体験証言を聞く会の開催、企業の社員研修や地域で行われている平和学習などへの被爆体験証言者の派遣など、被爆者から直接に被爆体験証言を聞くことができる機会を積極的に提供する。

e 被爆体験継承のための新たな取組

ピースボランティアや中・高校生ピースクラブなどの取組を一層充実させ、被爆体験継承の担い手を育成するとともに、それらの人々の自主的な活動を支援していく。

エ 更新計画策定の経緯

|

年度 |

実施内容 |

|---|---|

| 平成15年度 (2003年度) |

有識者、来館者などに面談調査や意見募集を行い、1,085人・団体からの平和記念資料館に対する意見、要望等を取りまとめ、課題を抽出・整理した。 |

| 平成16年度 (2004年度) |

|

| 平成17年度 (2005年度) |

|

| 平成18年度 (2006年度) |

|

(50音順 敬称略)

|

名前 |

所属 |

|---|---|

| 青木 豊 | 国学院大学文学部教授 |

| 安斎 育郎 | 世界平和博物館ネットワーク国際調整委員 立命館大学国際平和ミュージアム館長 |

| 石丸 紀興 | 広島国際大学社会環境科学部教授 |

| 宇吹 暁 | 広島女学院大学生活科学部教授 |

| 大井 健次 | 広島市立大学芸術学部長 |

| 小川 伸彦 | 奈良女子大学文学部助教授 |

| 神谷 研二 | 広島大学原爆放射線医科学研究所教授 |

| 佐々木 亨 | 北海道大学文学部助教授 |

| 末宗 明登 | 広島被爆者団体連絡会議事務局長 |

| 高橋 博子 | 広島市立大学広島平和研究所助手 |

| 田城 明 | 中国新聞社特別編集委員 |

| 葉佐井 博巳 | 広島大学名誉教授 |

| 福井 治弘 | 前広島市立大学広島平和研究所所長 |

| 森瀧 春子 | 核兵器廃絶をめざすヒロシマの会共同代表 |

| 齊藤 忠臣 | 財団法人広島平和文化センター理事長 |

| 本多 正登 | 広島市市民局国際平和推進部長 [平成17年(2005年)3月まで] |

| 岩崎 静二 | 広島市企画総務局国際平和推進部長 [平成17年(2005年)4月から] |

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民局国際平和推進部 平和推進課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2898(代表) ファクス:082-504-2986

[email protected]