新たな大都市制度「特別市(特別自治市)」

1.「特別市(特別自治市)」とは

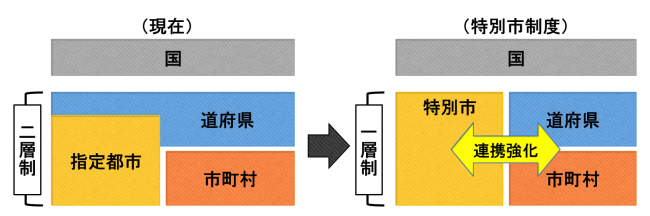

現在は、日本のどの区域も、原則として、いずれかの市町村といずれかの都道府県に属するという二層制の地方自治制度を採用していますが、「特別市」は広域自治体(道府県)に包含されない一層制の地方公共団体で、国が担うべき事務を除くすべての事務を大都市で一元的に担い、権限と財源を市に一本化しようとするものです。

特別市は、一層制であることから、道府県が有する包括する市町村の連絡調整機能や補完機能は有しませんが、圏域において他の基礎自治体との連携の中心的な役割を担うこととしています。

特別市の実現に向けては、まず法制化が必要であり、指定都市市長会では、「多様な大都市制度実現プロジェクト」を設置し、特別市制度の法制化に向けた検討や機運醸成の取組を実施しています。

「特別自治市」制度をより分かりやすく伝えることができるよう、通称名を「特別市」としたのも、「多様な大都市制度実現プロジェクト」の取組のひとつです。

2.現行の指定都市制度が抱える課題

指定都市は、住民に最も身近な基礎自治体として行政サービスを提供するとともに、各都市を中心とした都市圏における中枢都市として、都市圏の他の基礎自治体をけん引する役割も担っています。

しかしながら、現行の指定都市制度において、道府県が担っていた事務・権限の一部のみが指定都市に移譲された結果、(1)包括的・最適な行政サービスが提供できない、(2)道府県との役割分担が不明確でいわゆる二重行政が生じている、(3)大都市特有の行財政需要や事務・権限の分量に対して十分な税財政措置が講じられていないなど、現行の指定都市制度は指定都市のポテンシャルを十分に発揮できない不完全な制度となっています。

ポイント:指定都市制度の課題

- 指定都市制度は、創設から65年以上が経過。その間に、道府県、市町村、特に指定都市の果たす役割が大きく変化している。

- 道府県の事務の一部を指定都市が担っているが、その状況は各指定都市で異なる。

- 多様化、複雑化する行政ニーズの中で、大都市が期待される役割を十分に果たすことが難しい状況。

行政体制は「道府県-市町村」という全国一律の画一的体制。地域の実情に応じて、ふさわしい大都市制度を選択できるようにすべき。

3.新たな大都市制度「特別市」の創設

本市では、現行の指定都市制度が抱える課題を抜本的に解消し、住民がより良い行政サービスを受けられるよう、一元的・総合的な事務や権限と、それに見合う自主財源を制度的に保障する新たな大都市制度である「特別市」制度を創設すべきと考えています。

ポイント:「特別市」制度創設によるメリット

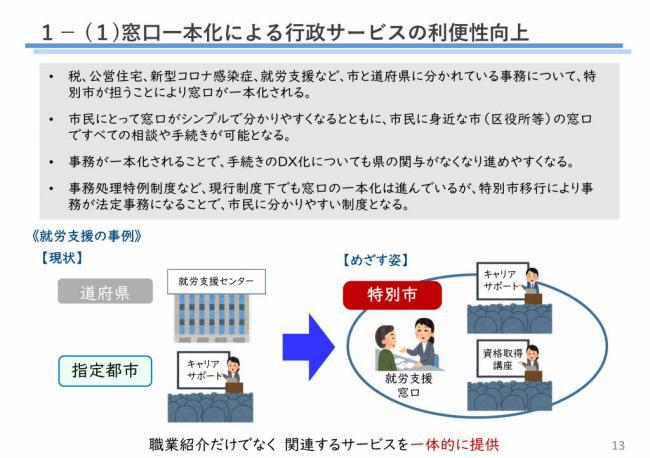

- これまで国・道府県と指定都市とで分かれていた事務の窓口の一本化により、住民の利便性向上が図られる。

- 国・道府県と指定都市とで重複している事務を統合することにより、行政全体として職員や経費の削減が可能となり、組織の簡素化や事務の効率化等が図られる。

- 住民に最も身近な基礎自治体でもある指定都市が、国や道府県の事情によることなく、地域の実情に応じて、柔軟に行政サービスを展開できるようになる。

ポイント:県や周辺自治体への影響

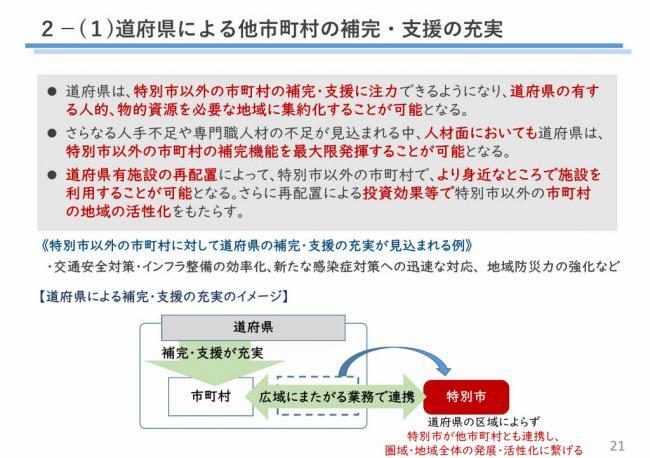

- 大都市が自立した大都市経営を行うことで、道府県は、大都市を中心とした圏域以外の市町村の補完・支援に注力することができる。

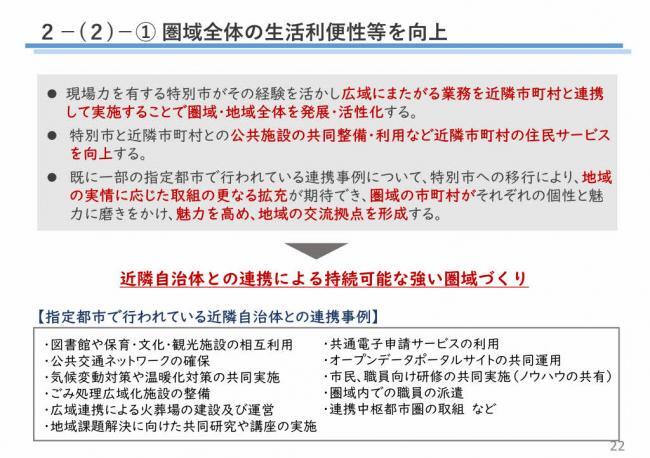

- 「現場力」を有する特別市がその経験を活かし、広域にまたがる業務を近隣市町村と連携し実施することにより、圏域・地域全体の発展・活性化につながる。

特別市だけでなく県や周辺自治体にとってもメリットがある制度です!

「多様な大都市制度実現プロジェクト」で、特別市の実現による効果事例集を作成しました。

4.本市の取組状況

本市においては、特別市制度の法制化に向け、様々な取組を行っています。

(1)国への要望

平成22年5月に指定都市市長会議において特別市制度が提案されて以降、毎年、他の指定都市と協力し、指定都市市長会の「国の施策及び予算に関する提案」、いわゆる白本要望において、この特別市制度の法制化を求めています。加えて、国への本市の独自要望項目としても、毎年、国の関係機関への要請活動を続けています。

(2)「多様な大都市制度実現プロジェクト」への参加

令和2年11月に指定都市市長会において「多様な大都市制度実現プロジェクト」が設置され、特別市を早期実現するために、法制化に向けた素案等の検討が進められることとなりました。このプロジェクトでは、令和3年11月までのおよそ1年をかけ、特別市制度に関する最終報告を取りまとめました。

最終報告では、特別市制度の必要性やその効果、法制化に向けた課題や法的位置づけ及び移行手続きの手法案の整理、制度実現に向けた機運醸成の手法の整理などが取りまとめられ、令和3年11月に総務省に対して「多様な大都市制度の早期実現を求める指定都市市長会提言」を行っています。

また、令和4年度からは、特別市制度をより分かりやすく伝えることができるよう、通称名(「特別市」)やフレーズ(未来をカタチに みんなと創る「特別市」)を用いたポスターやチラシを作成し、これらを活用して、各市が制度の実現に向けた機運醸成に取り組んでいます。

令和5年11月には総務省に対して、(1)国(総務省)に大都市制度を専門的に検討する専任組織と指定都市との新たな研究会を設置し、特別市制度の法制化に向け議論の加速化を図ること、(2)大都市制度のあり方について、次期地方制度調査会において、調査審議が行われるよう図ること、(3)当面の対応として、基礎自治体の「現場力」と大都市の「総合力」を併せ持つ指定都市に対し、地域の実情に合わせた事務・権限と税財源の更なる移譲をより積極的に進めることを要請する提言を行いました。

さらに、令和6年11月には総務省に対して、我が国を取り巻く危機的な状況と将来をしっかりと見据え、指定都市が果たす役割や大都市制度のあり方について、次期地方制度調査会において調査審議を行い、特別市の法制化に向けた議論を加速させることなどを要請するとともに、指定都市市長会議において、人口減少時代を見据え、日本全体の危機的状況を踏まえた大都市の役割の重要性や、特別市制度の創設を含む多様な大都市制度の必要性について、国や国会議員、経済界など、多くの関係者に御理解いただき、大都市制度改革の機運醸成に繋げることを目的とした「人口減少時代を見据えた多様な大都市制度の早期実現に関する提言(素案)」を策定しました。

「多様な大都市制度実現プロジェクト」で作成したポスター・チラシ

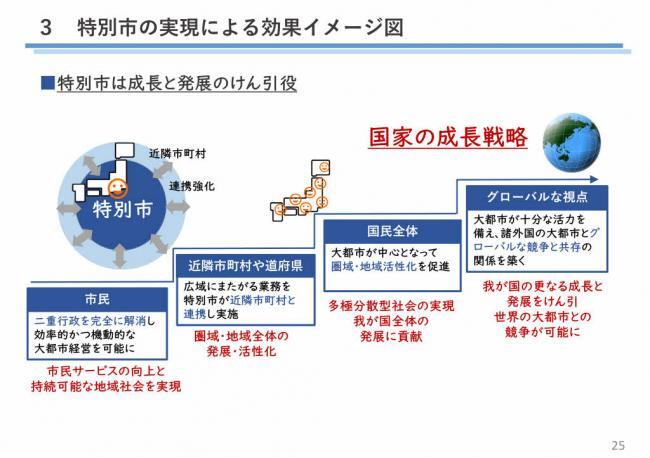

「多様な大都市制度実現プロジェクト」で作成した「特別市の実現による効果事例集」(一例)

窓口一本化による行政サービスの利便性向上

道府県による他市町の補完・支援の充実

圏域全体の生活利便性等を向上

特別市の実現による効果イメージ図

-

全体版 第57回指定都市市長会議「多様な大都市制度実現プロジェクト報告書」p11~(指定都市市長会ホームページ)(外部リンク)

-

『「多様な大都市制度実現プロジェクト」最終報告』(指定都市市長会ホームページ)(外部リンク)

-

令和3年:多様な大都市制度の早期実現を求める指定都市市長会提言(指定都市市長会ホームページ)(外部リンク)

-

令和4年:多様な大都市制度の早期実現を求める指定都市市長会提言(指定都市市長会ホームページ)(外部リンク)

-

令和5年:多様な大都市制度の早期実現を求める指定都市市長会提言(指定都市市長会ホームページ)(外部リンク)

-

令和6年:次期地方制度調査会における調査審議に関する指定都市市長会要請(指定都市市長会ホームページ)(外部リンク)

-

令和6年:人口減少時代を見据えた多様な大都市制度の早期実現に関する提言(素案)(指定都市市長会ホームページ)(外部リンク)

(3)機運醸成に向けた取組

まずは、皆さんに特別市について知っていただくため、本庁舎や区役所等市庁舎におけるポスターの掲示やチラシの配布、「広島市二十歳を祝うつどい」の市政啓発コーナーや区民まつりでの広報等を行うほか、広島市立大学の講義において特別市制度の説明を行うなど、機運醸成に向けた取組を進めています。

「広島市二十歳を祝うつどい」の市政啓発コーナーの様子

また、特別市制度について市政出前講座のテーマに設定していますので、興味等ございましたら、下記リンクから申し込みいただくか、担当課(企画総務局行政経営課:082-504-2346)へ御相談ください。

広島広域都市圏内の大学関係者の皆さま

市の職員が直接大学等にお伺いし、御説明することも可能ですので、興味等ございましたら担当課(企画総務局行政経営課:082-504-2346)へ御相談ください。

(4)「広島広域都市圏」・「広島県・広島市連携のための合同研究会」での取組

特別市制度が法制化されていない現状において、現行の指定都市制度の枠組みの中でも可能な住民サービス向上の取組を進めるため、広島広域都市圏の取組を加速させています。

また、平成23年度には広島県と本市との間において、県市がそれぞれ実施している類似の事務事業等に係る県市の連携や役割分担を整理することを目的とした「広島県・広島市連携のための合同研究会」を設置し、県民・市民にとって、より有益な行政サービスの提供に向けて取り組んでいます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

企画総務局行政経営部 行政経営課分権・業務改革担当

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2346(分権・業務改革担当)

ファクス:082-504-2372

[email protected]