眺望景観保全・形成のための基準

1 高さの最高限度の基準

原爆ドーム北側眺望景観保全エリアでは、視点場(平和記念資料館本館下)からの距離に応じて建築物及び工作物の高さを制限します。

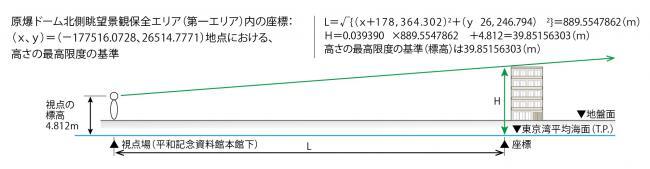

個々の地点における建築物及び工作物の各部分の高さ(標高による。)は、次の計算式により求めた高さの最高限度以下とする必要があります。

(1)高さの最高限度の計算式

| 原爆ドーム北側眺望景観保全エリア(第一エリア) | 原爆ドーム北側眺望景観保全エリア(第二エリア) |

|---|---|

| H1=0.039390×L+4.812(m) | H2=0.051192×L+4.812(m) |

- H:建築物及び工作物の各部分の高さの最高限度

- L:視点場から建築物及び工作物の各部分までの水平距離(m)で、次式により求めます。

L=√[(x+178,364.302)2+(y-26,246.794)²](m)

但し、×、yは建築物及び工作物の各部分の座標とします。

座標は、平面直角座標系に規定する平面直角座標系第3系によります。

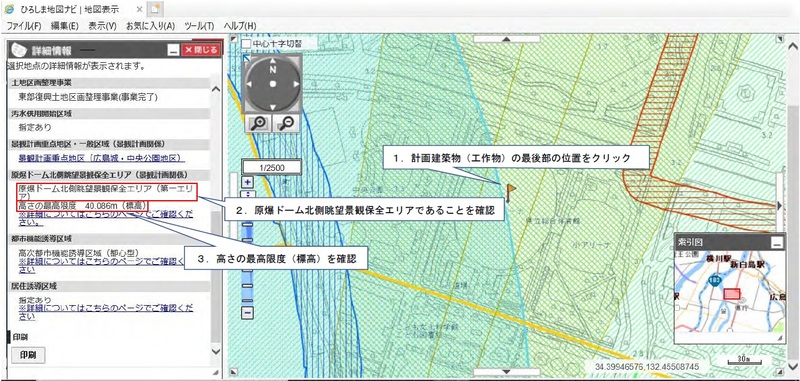

(参考)ひろしま地図ナビによる高さの最高限度の調べ方(参考値)

原爆ドーム北側眺望景観保全エリアの範囲及び高さの最高限度(標高)については、広島市ホームページの「ひろしま地図ナビ」により、参考値を調べることができます。

同システム上で、「都市計画情報」をクリック→利用条件を確認の上「同意する」をクリック→住所等から計画地の地図を表示→計画地をクリックすることでクリック地点の情報が表示されます。(以下の画面参照)

なお、地盤面の標高については、国土地理院ホームページの地理院地図で、およその高さを確認することができます。

※届出対象行為であって、計画建築物(工作物)の最高部の高さと、高さの最高限度の高さが僅差である場合は、詳細な算定を行ってください。

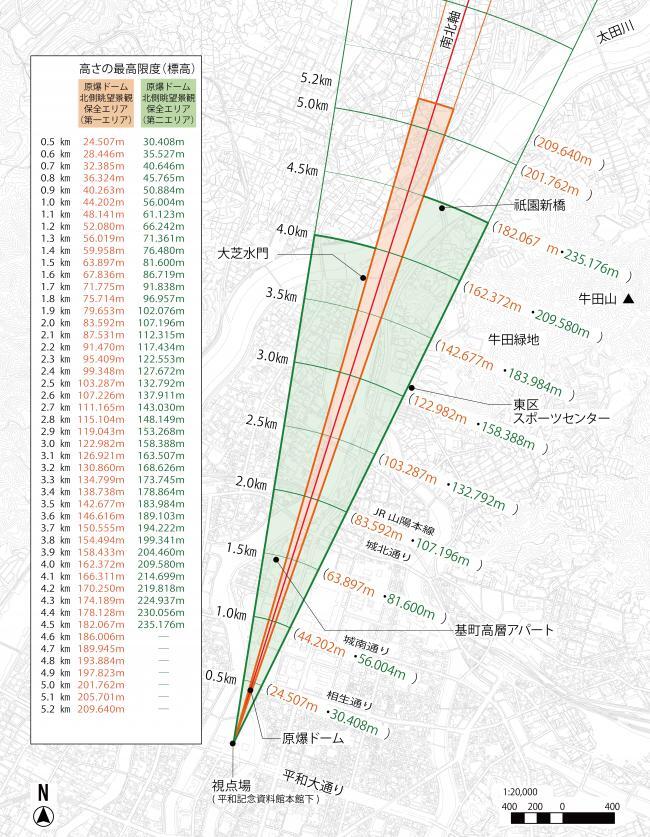

(2)視点場からの距離に応じた高さの最高限度(参考値)

2 良好な景観の形成のための基準

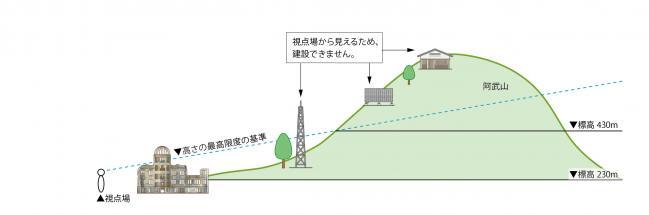

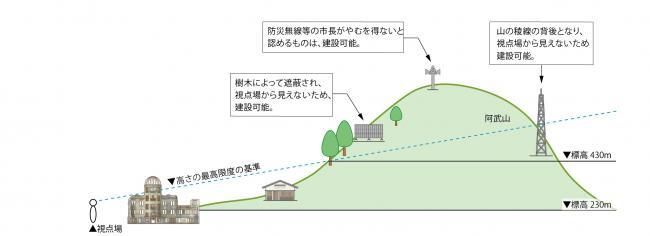

(1)原爆ドームの背景となる阿武山における建設の制限

原爆ドームの背景となる阿武山に建設する建築物及び工作物は、基本的に各部分の高さを、高さの最高限度の基準以下とする必要があります。ただし、建築物等が樹木などで遮蔽されている場合や、建設場所が山の稜線の背後である等、建築物や工作物が視点場から見えないと確認できるものについては、高さの最高限度の基準を超えて建設することが可能です。

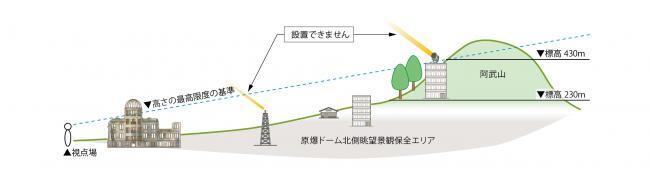

建設できない例

高さの最高限度の基準以上であり、視点場から見えるものは建設できません。

建設可能な例

高さの最高限度の基準以上であっても、視点場から見えないと確認できるものは建設可能です。また、視点場から見えるものであっても、防災無線等の市長がやむを得ないと認めるものについては、建設可能です。

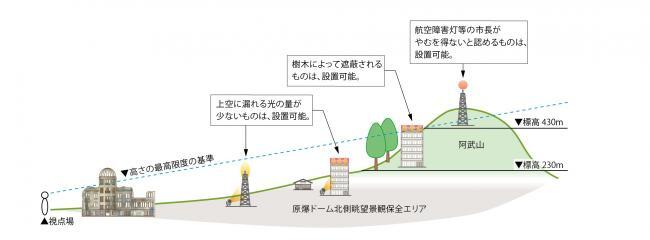

(2)上空に向かって照射する照明装置の設置の制限

原爆ドーム北側眺望景観保全エリア及び原爆ドームの背景となる阿武山において、建築物及び工作物の建設等に付帯して設置する照明装置のうち、レーザー光線やサーチライト等の光の量が多く、上空に向かって照射するようなものなどは、目指すべき姿に影響を及ぼすおそれがあることから設置できません。ただし、市長が公益上または用途上やむを得ないと認めるものについては、設置することが可能です。

建設できない例

例:上空に向かって照射するレーザー光線、サーチライト

建設可能な例

例:建築物、工作物及び屋外広告物を照らす目的で設置され、上空に漏れる光の量が少ないもの。

航空障害灯等の市長が公益用または用途上やむを得ないと認めるもの

このページに関するお問い合わせ

都市整備局都市計画課 都市デザイン係

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 11階

電話:082-504-2277(都市デザイン係) ファクス:082-504-2512

[email protected]