事業系一般廃棄物の減量・リサイクルガイドライン(令和2年度改訂版)

はじめに

広島市では、年間約37万トンのごみが排出されており、これをマツダスタジアムに運び込むと約21杯にも及びます。また、ごみを処理する経費には年間で約128億円を要しています。

事業系ごみは、市のごみ排出量の約4割を占めており、これらの中には再生可能な紙類等も多く含まれています。

循環型社会の形成に向け、資源の有効活用を図るとともに、ごみ処理経費を削減するためには、事業系ごみの減量・リサイクルに取り組むことが必要であり、特に紙ごみの減量・リサイクルが重要です。

このガイドラインでは、事業者の皆様にごみの減量・リサイクルを実践していただくための指針を示しています。

本書を活用していただき、貴社での取組の一助としていたたければ幸いです。

1.事業系廃棄物と事業者の責務

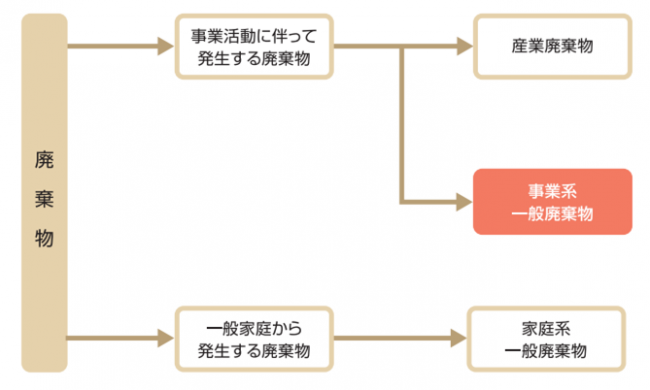

(1)事業系廃棄物の区分

事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物です。このうち産業廃棄物以外の廃棄物を事業系一般廃棄物といいます。

本書は、事業系一般廃棄物を対象とします。

※産業廃棄物

- あらゆる事業活動に伴うもの

- 1.燃え殻、2.汚泥、3.廃油、4.廃酸、5.廃アルカリ、6.廃プラスチック類、7.ゴムくず、8.金属くず、9.ガラスくず及び陶磁器くず、10.鉱さい、11.がれき類、12.ばいじん

- 特定の事業活動に伴うもの

- 13.紙くず、14.木くず、15.繊維くず、16.動植物性残さ、17.動物系固形不要物、18.家畜のふん尿、19.家畜の死体

20.「1~19」の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの

(2)事業者の責務

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)、広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(第4条)により、事業者の責務が以下のとおり定められています。

- 事業活動に伴い生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理する

- 事業活動に伴い生じた一般廃棄物の減量に努める

- 市が行う一般廃棄物の処理に支障が生じるものは自ら回収等に努める

2.事業系一般廃棄物の分類と処理の流れ

再生可能な紙類と秘密文書は可燃ごみとして市清掃工場へ搬入できません。

再生可能な紙類

- 新聞、チラシ、ダンボール

- 雑誌、パンフレット

- OA用紙類、封筒、はがき

- 包装紙、紙箱

- 名刺大以上の紙片

- シュレッダー紙など

回収区分毎に分別して保管→収集運搬業者又は古紙回収業者→古紙リサイクル施設→再生

秘密文書

シュレッダー紙以外の秘密文書

収集運搬業者又は秘密文書回収業者→製紙工場→再生

可燃ごみ

- 料理くず、残飯などの生ごみ

- チリ紙などの再生のきかない紙くず

- 木くず、割箸など

水気を十分に切って、可燃ごみ用指定袋→収集運搬業者(又は自己搬入)→市清掃工場→焼却

プラスチックごみ

再生可能なものはリサイクルしてください。

プラスチックごみ用指定袋→収集運搬業者(又は自己搬入)→市清掃工場→焼却

不燃ごみ

傘や文具などプラスチックと金属の複合品など(小型家電を除く)

不燃ごみ用指定袋→収集運搬業者(又は自己搬入)→市埋立地→埋立

金属類

空き缶、なべ、やかんなど

分別して保管→収集運搬業者(又は自己搬入)→リサイクル施設→再生

ガラスくず・ビン類

割れたビン、ビール・清涼飲料水のビンなど

分別して保管→収集運搬業者(又は自己搬入)→リサイクル施設→再生

ペットボトル

飲料用、酒類等のペットボトル

分別して保管→収集運搬業者(又は自己搬入)→リサイクル施設→再生

再生可能な食品廃棄物

売れ残りの食品など

収集運搬業者(又は自己搬入)→食品リサイクル施設→再生

3.適正な分類

(1) 再生可能な紙類(可燃ごみとして市清掃工場へ搬入できません。)

再生可能な紙類の種類(分類の区分は、回収業者にご相談ください。)

回収の区分毎に分別し、バラバラにならないようひもで縛るなどして排出してください。

- 新聞

- 雑誌・パンフレット等印刷物

- ダンボール

- OA用紙類

- 秘密文書(保存文書を含む)

- シュレッダー紙

- その他の紙(封筒、包装紙、紙箱等)

指定袋の中に大量の再生可能な紙類が入っている等、分別が徹底されていない場合は搬入をお断りしています。

再生できないもの

加工された紙(紙コップ、油紙等)、裏カーボン紙、ノーカーボン紙、圧着はがき、感熱紙(ファクス用紙、レシート紙)、印画紙の写真、プラスチックフィルムやアルミ箔などを貼り合わせた複合素材の紙、合成紙等は再生できませんので、可燃ごみとして排出してください。

※これらの再生できないものの中には、業者によっては再生可能なものもあります。再生の可否については、実際に排出する際に収集業者や古紙回収業者にご相談ください。

再生可能な紙類の回収について

- 回収に当たっては固形状一般廃棄物収集運搬業許可業者へご相談ください。業者リストについては、広島市のホームページに「固形状一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧表」を掲載しています。

- 民間の古紙回収業者を利用することもできますので、その際は広島県のホームページの「廃棄物再生事業者登録名簿」を参照してください。

紙類は正しく分別し、リサイクルしましょう

再生可能な紙類を分別して回収業者に引き渡すと、事業ごみ指定袋の使用枚数を減らすことができ、各事業者のごみ処理に係る費用の削減につながります。

混ぜればごみ、分ければ資源!

- OA用紙類やその他再生可能な紙(封筒、紙箱、メモ用紙等)を資源化品目として設定しましょう。

- 紙類は区分ごとに分別し、リサイクルを徹底しましょう。

一目でわかる工夫が効果的!

ごみ置き場の表示を大きくしたり、イラストや写真を明示したりして、排出品目を徹底しましょう。

分別ボックスの設置でリサイクルの受け皿を整備!

社内に古紙回収箱を設置して、古紙をリサイクルする受け皿を整備しましょう。

小さな紙片もリサイクル!

小さな紙片も再生可能です。可燃ごみではなく、再生可能な紙類として排出しましょう。

(2) 秘密文書(可燃ごみとして市清掃工場へ搬入できません。)

オフィスの紙ごみのうち、秘密文書はかなりの量を占めています。これらの文書については、一般財団法人広島市都市整備公社や民間の秘密文書リサイクルシステムを活用してください。

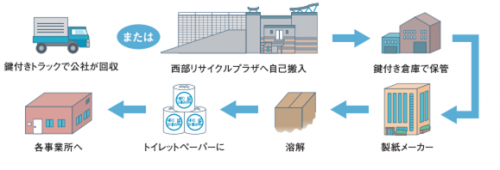

一般財団法人広島市都市整備公社の秘密文書リサイクルシステム

秘密文書は、秘密を保持するため、万全の警備体制のもと製紙メーカーへ運ばれます。収集運搬中はもちろん、溶解されるまで秘密が他見されることはありません。

なお、秘密文書のリサイクルには処分手数料が発生します。詳しくはお問い合わせください。

お問合せ

一般財団法人広島市都市整備公社 西部リサイクルプラザ管理事務所

〒733-0833 広島市西区商工センター七丁目7-2

電話082-501-2600

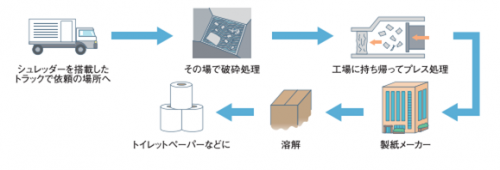

民間の秘密文書リサイクルシステム

中国地区製紙原料直納商工組合と広島市廃棄物処理事業協同組合がタイアップして、民間レベルでの「プラスリサイクルシステム」が稼働しています。実施方法等の詳細についてはお問い合わせください。

お問合せ

- 中国地区製紙原料直納商工組合 電話082-281-1278

- 広島市廃棄物処理事業協同組合 電話082-249-3521

- 株式会社パルコム(中国地区製紙原料直納商工組合指定処理会社) 電話082-849-5215

この他にも様々な民間のリサイクルシステムがありますので、詳しくはお問い合わせください。

(3) 可燃ごみ、プラスチックごみ、不燃ごみ

※可燃ごみ、プラスチックごみ及び不燃ごみを指定袋に入れずに清掃工場又は埋立地へ搬入する場合は、搬入時に重量に応じたごみ処分手数料が必要です。

可燃ごみ

汚れた紙など再生できない紙類、茶葉等の生ごみ、布切れ、木くずは、広島市可燃ごみ用指定袋に入れて排出し、市の清掃工場へ搬入してください。

プラスチックごみ

包装ビニール、ポリ袋、ポリ容器等は、広島市プラスチックごみ用指定袋に入れて排出し、市の清掃工場へ搬入してください。

不燃ごみ

傘や文具などプラスチックと金属の複合品など(小型家電を除く)は、広島市不燃ごみ用指定袋に入れて排出し、市の埋立地へ搬入してください。

事業ごみ指定袋購入について

- 事業ごみ指定袋(有料)の価格には清掃工場や埋立地でのごみ処分手数料が含まれています。

- 事業ごみ指定袋は市に登録された卸売・小売業者等(指定袋取扱店)で購入できます。

- 指定袋の価格及び取扱店並びに自己搬入時のごみ処分手数料については広島市ホームページをご確認ください。

(4) 金属類、ガラスくず・ビン類、ペットボトル

空き缶等・ビン類・ペットボトルは飲み残しのないようよく水洗いをし、種類ごとに分けて出してください。

回収業者・搬入施設

回収に当たっては固形状一般廃棄物収集運搬業許可業者へご相談ください。

その他の回収業者は広島県のホームページで「廃棄物再生事業者登録名簿」として公表していますので参照してください。

(5) 再生可能な食品廃棄物

飲食店、スーパーマーケット、ホテル等、食品廃棄物が多量に排出される事務所では、まずは発生抑制に努めてください。排出された食品廃棄物は、食品リサイクル施設に引き渡すなどして、再生利用に努めてください。

なお、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)に定められた食品関連事業者の方は、法律に基づく適正な処理を行ってください。

4.知ることからはじめよう

ごみの減量・リサイクルに取り組むためには、はじめに、ごみの実情を把握することが必要です。現状把握を基に現状の改善を行い、社内に周知することで、より取組を推進することができます。

建物内のごみの流れを知ろう!

ごみの収集業者やビルメンテナンス会社からごみの処理形態について説明を受け、実情を把握しましょう。

ごみの分別状況を把握しよう!

定期的に分別状況をチェックして、混入状況やごみの排出状況を把握しましょう。

ごみの排出量を把握しよう!

使用する事業ごみ指定袋の種類や枚数等を記録して、どれくらいのごみを排出しているのかを把握しましょう。

廃棄物の管理者を置こう!

ごみの排出状況等を管理する責任者を置いて、ごみ減量・リサイクルの推進を図りましょう。

ごみのルールを知ってもらおう!

ごみ出しのフロー図を作成し、ごみ出しのルールを社内に周知しましょう。

ごみの現状を知ってもらおう!

情報収集をして把握したごみの現状を写真等により公開したり、ごみ処理に関する注意事項や問題点を回覧板、掲示板を使って継続的にPRしたりしましょう。

5.紙ごみの減量

広島市内の事業所から排出される事業系可燃ごみのうち、紙ごみが約4割を占めています。事業系ごみを減量するためには、この紙ごみを減量することが重要です。

両面コピー・Nアップコピーの利用を!

両面コピーやNアップコピー(複数の原稿を一枚にまとめてコピーすることをNアップコピーといいます)等を利用し、コピー用紙の使用量を制限しましょう。

また、ミスコピーを予防するため、コピー機使用後は必ず設定をリセットしましょう。

コピー用紙として裏紙を使用することも、紙ごみの減量につながります。

資料等は電子データ化・共有化を!

事務書類や会議資料等を可能な限り電子データ化するとともに、共有ファイルを活用して、個々に紙べースの書類を持たないようにして、コピー用紙の使用量を減らしましょう。

また、パンフレットやチラシ類は必要以上に作成しないようにしましょう。

紙の使用量を管理!

紙の使用量の記録をつけるなど、管理を徹底し、使用量の削減に努めましょう。

再利用の徹底を!

ミスコピー紙等は、再生可能な紙として排出する前に、裏面使用やメモ紙などとしてもう一度役立てましょう。

紙は正しく分別して経費削減!

紙ごみの減量に取り組むことは、各事業所から排出されるごみ量の削減だけでなく事業ごみ指定袋の使用枚数を減らすことができ、各事業所におけるごみ処理経費の削減にもつながります。

現状をよく把握し、できることから紙ごみの発生抑制やリサイクルに取り組みましょう。

6.行動メニュー(業種別)

事業所から発生するごみは、業種によって多種多様です。

事務所・オフィス、店舗、製造業、飲食業などの業種別の具体的な行動例を示していますので、取組の参考としてください。

実施できている項目にチェックしてください。

事務所・オフィス

紙

- コピー用紙の使用量削減に取り組んでいる。

- ミスコピー紙や不要となった紙は、裏面使用やメモ紙などに活用している。

- 発生した紙ごみは、各フロアの分別ボックスに分類している。

- 再生可能な紙類は、できるだけ資源化するよう努めている。

- 秘密文書は、溶解処理により資源化するか、シュレッダー紙として資源化している。

- OA用紙類は、できるだけ再生紙を購入している。

事務用品

- 事務用品を購入するときは、必要性を検討し、ムダな在庫を持たないようにしている。

- 筆記用具やのりなどは、詰め替え商品を使用している。

- 封筒やファイル、フォルダーなどは、繰り返し使用している。

- 不要となった事務用品、事務机などは他のセクションなどで使用している。

- 事務用品はできるだけ再生品を購入している。

飲料

- お茶やコーヒーなどは湯飲みやカップを使用して、使い捨て容器(紙コップなど)の使用量を減らしている。

- 缶やびん、ペットボトル、紙コップなどの分別容器を設置し、納入業者等に引き渡している。

管理

- ごみ減量・リサイクルについての環境学習を社内で推進している。

- ごみの発生量を把握している。

- ごみや資源物の保管場所に十分なスペースを確保している。

- ごみ減量・リサイクルの行動計画を作成し、進捗状況の管理、改善に努めている。

店舗

商品販売

- レジ袋が必要かどうか聞くなど、レジ袋の削減に取り組んでいる。

- 賞味期限切れ商品や売れ残りなどの廃棄を削減する販売管理を徹底している。

- 食品の小分け売り、量り売りなどを推進している。

- 詰め替え商品など、長期間繰り返し使用できる商品を積極的に販売している。

- リサイクル商品を積極的に販売している。

- 修理体制の充実した商品の販売に努めている。

- 製品故障時の修理体制の強化に努めている。

- ごみ減量・リサイクルに適した商品のPRに努めている。

包装等

- 過剰包装を控え、簡易包装・無包装を推進している。

- 買い物袋の持参を呼びかけるなど、レジ袋の削減に取り組んでいる。

回収

- トレイ、紙パック、ペットボトルなどの店頭回収を行っている。

- ボタン電池、充電式電池などの店頭回収を行っている。

- ビールびん、一升びんといったリターナブルびんの店頭回収を行っている。

- 自動販売機から発生する空き容器を回収している。

流通等

- 生産・流通業者に対し、梱包材・包装材の簡素化や引取を依頼している。

- 流通用梱包材には、繰り返し使用できるものを採用している。

管理

- チラシ・パンフレット、包装紙、トイレットペーパーなどについて、再生品の使用を推進している。

- ダイレクトメールは必要最小限にしている。

- 再生可能な紙類は、できるだけ資源化するよう努めている。

- ごみ減量・リサイクルについての環境学習を社内で推進している。

- ごみの発生量を把握している。

- ごみや資源物の保管場所に十分なスペースを確保している。

- ごみ減量・リサイクルの行動計画を作成し、進捗状況の管理、改善に努めている。

製造業

製造

- 解体の容易さなど、再使用を考えた製品の設計・開発を行っている。

- 製品の小型化など、資源使用量の極小化に努めている。

- 寿命の長い製品の開発を推進している。

- 製品の原料に再生資源を積極的に利用している。

- 容器のリターナブル化や詰め替え可能な製品の生産に努めている。

- ごみ減量・リサイクルに適した製品・再生品であることの表示に努めている。

- 交換部品の確保など、修理体制の充実に努めている。

- 製造過程での廃棄物の削減に努めている。

運搬・梱包

- 通い箱・パレットの使用など、運搬・梱包資材の省資源化・再使用を進めている。

- 製品や梱包材などを回収・リサイクルしている。

管理

- ダイレクトメールは必要最小限にしている。

- 再生可能な紙類は、できるだけ資源化するよう努めている。

- ごみ減量・リサイクルについての環境学習を社内で推進している。

- ごみの発生量を把握している。

- ごみや資源物の保管場所に十分なスペースを確保している。

- ごみ減量・リサイクルの行動計画を作成し、進捗状況の管理、改善に努めている。

飲食店・ホテル・旅館

調理・提供

- 調理を工夫し、無駄な生ごみを出さないようにしている。

- 少量の注文ができるようにするなど、食べ残しの削減に努めている。

- 分包シュガー等の使用は控えている。

- 飲料、しょうゆなどは、リターナブルびんを使用した商品を仕入れるよう努めている。

- 箸を再使用可能なものに切り換えたり、箸袋を簡素化したりしている。

- ペーパータオル、紙コップ、紙製のおしぼりなどの使い捨て製品の使用を控えている。

生ごみ

- 生ごみを出す前にはしっかりと水切りをしている。

- 残飯や調理くずなどの生ごみのリサイクルに努めている。

運搬

食品や物品の仕入れには通い箱を使用している。

宿泊

石けん、シャンプーなどについて、ディスペンサー容器の採用を推進している。

管理

- チラシ・パンフレット、包装紙、トイレットペーパーなどについて、再生品の使用を推進している。

- ダイレクトメールは必要最小限にしている。

- 再生可能な紙類は、できるだけ資源化するよう努めている。

- ごみ減量・リサイクルについての環境学習を社内で推進している。

- ごみの発生量を把握している。

- ごみや資源物の保管場所に十分なスペースを確保している。

- ごみ減量・リサイクルの行動計画を作成し、進捗状況の管理、改善に努めている。

興行場など

販売・排出等

- 使い捨て製品(紙コップ、紙製のおしぼりなど)を使用したサービスの提供を控えるよう努めている。

- 弁当箱などの容器には、繰り返し使用できるものを採用している。

- 缶、びん、ペットボトル、紙コップなどについては、分別容器を設置し、納入業者等に引き渡している。

- リターナブルびんやデポジット製品を使用している。

- 生ごみを出す前にはしっかりと水切りをしている。

- 残飯や調理くずなどの生ごみのリサイクルに努めている。

運搬

流通用梱包材は、繰り返し使用できるものを使用している。

管理

- チラシ・パンフレット、包装紙、トイレットペーパーなどについて、再生品の使用を推進している。

- ダイレクトメールは必要最小限としている。

- 再生可能な紙類は、できるたけ資源化するよう努めている。

- ごみ減量・リサイクルについての環境学習を社内で推進している。

- ごみの発生量を把握している。

- ごみや資源物の保管場所に十分なスペースを確保している。

- ごみ減量・リサイクルの行動計画を作成し、進捗状況の管理、改善に努めている。

7.市内の取組事例

広島市内の事業所で、実際にごみ減量・リサイクルに取り組んでいる事例を紹介します。

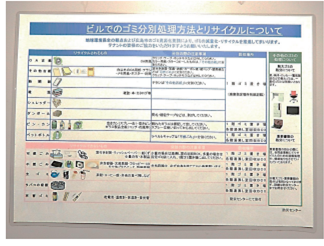

ごみの種類ごとに分別方法等を社内のごみ集積場に提示

ごみの種類ごとにごみの分別方法を詳細に説明し、集積場を明確に指示している。

ごみの種類ごとにイラストを使って排出方法や分別例を示すとともに、ごみ集積場図面をごみの種類ごとに色分けして示すことにより、職員が決められた場所にごみを正確に排出できるような工夫をしている。

8.リサイクル率の目標

広島市が行った実態調査に基づき、リサイクル率の目安を示しています。

自らのランクを見極め、上位のランクを目指しましょう。

リサイクル率の目標

|

建物の用途 |

ごみの種類 |

目標リサイクル率 |

目標リサイクル率 |

目標リサイクル率 |

|---|---|---|---|---|

| 小型テナントビル (小規模な事務所・オフィス等) |

紙ごみ |

55% |

65% |

75%以上 |

| 小型テナントビル (小規模な事務所・オフィス等) |

ごみ全体 |

55% |

65% |

75%以上 |

| 大型テナントビル (大規模な事務所、オフィス) |

紙ごみ |

55% |

65% |

80%以上 |

| 大型テナントビル (大規模な事務所、オフィス) |

ごみ全体 |

55% |

60% |

75%以上 |

| 自社ビル、1社占有ビル (事務所、オフィス等) |

紙ごみ |

60% |

75% |

90%以上 |

| 自社ビル、1社占有ビル (事務所、オフィス等) |

ごみ全体 |

50% |

65% |

85%以上 |

| 小型集客ビル (小規模な店舗、飲食店等) |

紙ごみ |

55% |

80% |

95%以上 |

| 小型集客ビル (小規模な店舗、飲食店等) |

ごみ全体 |

25% |

40% |

70%以上 |

| 大型集客ビル (大規模な店舗、旅館・ホテル等) |

紙ごみ |

55% |

70% |

90%以上 |

| 大型集客ビル (大規模な店舗、旅館・ホテル等) |

ごみ全体 |

35% |

50% |

80%以上 |

| 工場・倉庫、配送センター (製造業等) |

紙ごみ |

45% |

60% |

85%以上 |

| 工場・倉庫、配送センター (製造業等) |

ごみ全体 |

35% |

50% |

70%以上 |

リサイクル率

リサイクル率(%)=(資源物の重量÷(資源物の重量+廃棄物の重量))×100

※特に優秀な取組を実施している場合は、広島市のごみ減量優良事業者表彰の対象となります。

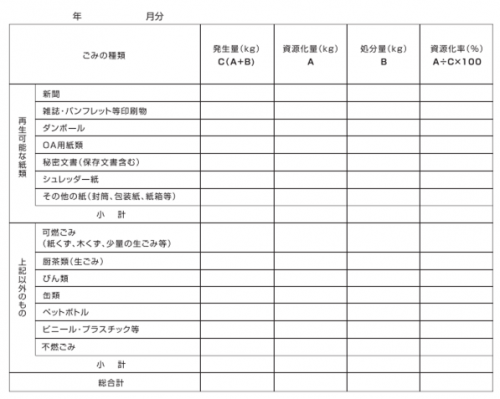

リサイクル率算出表

(リサイクル率の算出表の例です。)

- 1か月の発生量を記入してください。

- ごみ量の把握については、一般に次の方法があります。

- 重量の実測による:1週間程度、品目ごとに計量計等で測定し、1か月のごみ量を推計する。

- 個数やおおよその大きさ等による把握:事業所で品目毎に平均的な重量を設定するか、重量換算表を参照する等して、容量(かさ)や目視によって推計する。

- 廃棄物処理業者・資源回収業者へ問い合わせ:

資源回収業者等が売買のためにごみの重量を実測している場合があるため、問い合わせて把握する。

- 重量換算表(参考)

※「kg/箱」はA3サイズのダンボール(50cm×40cm×40cm=80L)程度を、「kg/袋」は45Lサイズのごみ袋を、「kg/枚」はA3サイズのダンボールを目安にしてください。

再生可能な紙類

- 新聞

-

15kg/箱

- 雑誌・パンフレット等印刷物

-

37kg/箱

- ダンボール

-

0.7kg/枚

- OA用紙類

-

21kg/箱

- 秘密文書(保存文書含む)

-

12kg/箱

- シュレッダー紙

-

3kg/袋

- その他の紙(封筒、包装紙、紙箱等)

-

3kg/袋

上記以外

- 可燃ごみ(紙くず、木くず、少量の生ごみ等)

- 4kg/袋

- 厨茶類(生ごみ)

- 12kg/袋

- びん類

- 10kg/袋

- 缶類

- 4kg/袋

- ペットボトル

- 2kg/袋

- ビニール・プラスチック等

- 2kg/袋

- 不燃ごみ

- 9kg/袋

9.大規模建築物等所有者の責務

広島市では、事業系一般廃棄物の減量化及び資源化を推進するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」等に基づき、大規模建築物等所有者の方に、事業系一般廃棄物減量化計画書及び一般廃棄物管理責任者選任届を提出していただいています。

(1)大規模建築物等所有者

- 延床面積が2,500平方メートル以上の興行場、事務所等の所有者等又は8,000平方メートル以上の学校の所有者等

- 店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗の所有者等

- 従業員200人以上の建物の所有者等

(2)大規模建築物等所有者の責務

大規模建築物等所有者は、当該建築物から排出されるごみの減量化、資源化を積極的に推進するとともに、その適正処理を図るため、次のことを実行する責務を有します。

一般廃棄物管理責任者の選任

建築物から排出される廃棄物の処理や減量化、資源化について、全体的に管理できる者を管理責任者として選任し、届け出る。

減量化計画書の作成及び提出

一般廃棄物管理責任者は、減量化・リサイクルについて、前年度実績及びその年度の計画を具体的に数値で示した減量化計画書を作成し、毎年4月30日までに提出する。

このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 業務第一課指導係

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2748(指導係) ファクス:082-504-2229

[email protected]