騒音・振動関係法令届出の手引き

騒音・振動防止の手引き(工場・事業場編)

目次

- 騒音・振動に関する規制等の概要

- 1-1 規制の概要

- 1-2 届出

- 1-3 規制基準

- 1-4 勧告及び命令

- 1-5 報告及び検査

- 1-6 罰則

- 1-7 電気・ガス工作物である特定施設の取扱い

- 1-8 騒音・振動関係公害防止管理者等の選任及び届出

- 1-9 環境保全資金の融資制度

- 資料

- 2-1 騒音規制法及び広島県生活環境の保全等に関する条例(騒音関係)に基づく届出

- 2-2 振動規制法に基づく届出

- 2-3 騒音・振動特定施設の解説

- 2-4 特定工場等における騒音の規制基準

- 2-5 特定工場等における振動の規制基準

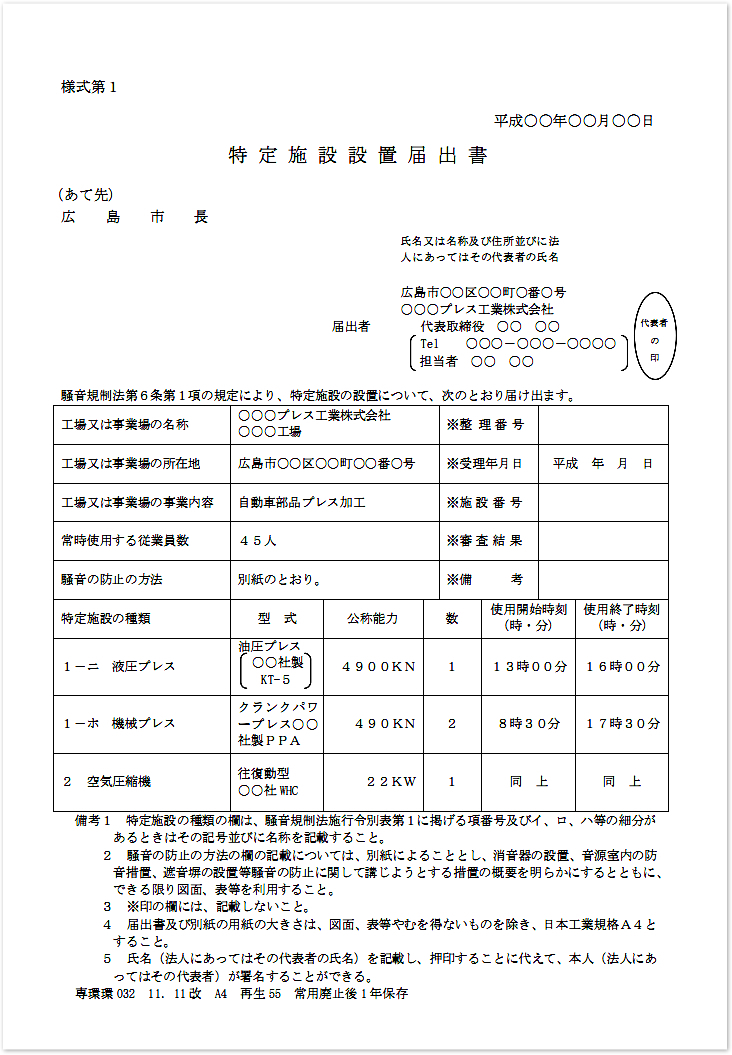

- 2-6 届出書記載例(特定施設)

- 特定建設作業のしおり

届出書の様式は以下のリンクをご覧ください。

印刷される場合はこのページの下のダウンロードをご利用ください

1 騒音・振動に関する規制等の概要

1-1. 規制の概要

著しい騒音・振動を発生する施設であって、「2-3騒音・振動特定施設の解説」に掲げる施設(以下「特定施設」という。)を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)は、騒音規制法、振動規制法又は広島県生活環境の保全等に関する条例(騒音関係)の規制の対象になります。

騒音・振動の規制は、住民の生活環境を保全する必要があるとして指定した地域(以下「指定地域」という。)について行われます。

指定地域

- 騒音規制法

- 広島市内全域

- 振動規制法

- 工業専用地域を除く広島市内全域

1-2. 届出

指定地域内において特定施設を設置し、又は変更しようとする場合、所定の届出が必要となります。

届出書の提出部数は、正本及びその写し一通です。(詳しくは、2-1騒音規制法及び広島県生活環境の保全等に関する条例(騒音関係)に基づく届出、2-2振動規制法に基づく届出、2-6届出書記載例(特定施設)を参照してください。)

1-3. 規制基準

指定地域内に特定工場等を設置しているものは、規制基準を遵守しなければなりません。(詳しくは、2-4特定工場等における騒音の規制基準、2-5特定工場等における振動の規制基準を参照してください。)

1-4. 勧告及び命令

(1) 計画変更勧告

特定施設の設置又は変更の届出による計画が、特定工場等から発生する騒音・振動が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境がそこなわれると認められるときは、その届出を受理した日から30 日以内に、計画を変更すべきことを勧告することがあります。

(2) 改善勧告

既設の特定工場等から発生する騒音・振動が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境がそこなわれると認められるときは、騒音・振動の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することがあります。

(3) 改善命令

計画変更勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は改善勧告に従わないときには、その勧告に従うべきことを命ずることがあります。

1-5. 報告及び検査

(1) 報告の徴収

特定施設の状況等について報告を求めることがあります。

(2) 立入検査

特定施設その他の物件について立入検査をすることがあります。

1-6. 罰則

改善命令に違反したとき、届出を怠ったとき、あるいは報告又は検査を拒んだとき等には、罰則を適用することがあります。

1-7. 電気・ガス工作物である特定施設の取扱い

電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和29年法律第51号)に規定するガス工作物である特定施設は、電気事業法又はガス事業法の相当規定が適用されます。

ただし、規制基準を遵守する義務はあります。

1-8. 騒音・振動関係公害防止管理者等の選任及び届出

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に基づき一定の工場の設置者には、公害防止に関する技術的事項を管理する公害防止管理者等の選任及び届出が義務づけられています。

(1) 選任が必要な工場(以下「特定工場」という。)

指定地域内に工場を設置している者で、次の表に掲げる要件のいずれにも該当する場合、設置している施設の種類等などに応じて公害防止管理者等を選任する必要があります。

|

選任が必要な工場の要件 |

選任する公害防止管理者等の区分 |

|---|---|

| 液圧プレス(矯正プレスを除く。)のうち、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のもの |

|

| 機械プレスのうち、呼び加圧能力が980キロニュートン以上のもの |

|

| 鍛造機のうち、落下部分の重量が1トン以上のハンマーであるもの |

|

(注)

- 公害防止管理者は一定の資格が必要ですが、公害防止統括者は、工場の事業を統括管理する者であれば、特定の資格は不要です。

- 業種は、原則として日本標準産業分類によります。また、他の業種と兼業している場合も対象となります。

(2) 公害防止管理者等の選任

特定工場の設置者(以下「特定事業者」という。)は、選任する公害防止管理者等の区分に従い、管理者・統括者及びこれらの代理者を選任しなければいけません。

(3) 選任等の届出

公害防止管理者等を選任した場合は、次の表のとおり届出を行わなければいけません。

|

届出の種類 |

届出が必要な場合 |

選任期限 |

届出期限 |

添付書類 |

提出部数 |

|---|---|---|---|---|---|

|

選任の届出 |

公害防止管理者等の選任 |

|

選任、解任又は死亡した日から30日以内 | 公害防止管理者の国家試験の合格証書の写し又は資格認定講習の修了証書の写し | 正本1通及びその写し1通 |

|

解任の届出 |

公害防止管理者等の死亡又は解任 |

|

選任、解任又は死亡した日から30日以内 | 公害防止管理者の国家試験の合格証書の写し又は資格認定講習の修了証書の写し | 正本1通及びその写し1通 |

(4) 承継の届出

公害防止管理者等の選任の届出をした特定事業者に、相続又は合併があった場合には、その旨の届出をすることにより地位の承継が認められます。

|

区分 |

地位を承継する事ができる者 |

届出期限 |

添付書面等 |

提出部数 |

|---|---|---|---|---|

|

相続 |

届出をした特定事業者の相続人 | 遅滞なく 【相続等の事由が発生した日から概ね30日以内】 (様式第3の2) |

|

正本1通及びその写し1通 |

|

合併 |

届出をした特定事業者に合併があったときの合併後存続する法人又は合併により設立した法人 | 遅滞なく 【相続等の事由が発生した日から概ね30日以内】 (様式第3の2) |

法人の登記事項証明書 | 正本1通及びその写し1通 |

1-9. 環境保全資金の融資制度

広島市では、事業活動により生ずる公害の防止施設等の設置に加え、広く環境保全対策に取り組もうとする市内中小企業の方々を支援するため、環境保全資金融資制度を設けております。また、国、県においても、同様な融資が行われています。

環境保全資金の融資制度に関するお問い合せ先

- 公益財団法人広島市産業振興センター中小企業支援センター

〒733-0834 広島市西区草津新町一丁目21番35号

広島ミクシス・ビル2F

電話:082-278-8032(直通) - 広島市経済観光局産業振興部産業立地推進課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2241(直通)

2 資料

2-1. 騒音規制法及び広島県生活環境の保全等に関する条例(騒音関係)に基づく届出

|

番号 |

届出書の名称 |

届出を必要とする場合 |

届出期間 |

添付書類 |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|

|

1 |

|

特定施設を設置しようとする場合(これまで特定施設が設置されていない工場・事業場に限る。) | 設置工事開始の日の30日前まで |

|

|

|

2 |

|

|

指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内 |

|

2.の場合その施設以外の特定施設を設置していないものに限る |

|

3 |

|

1又は2の届出を行った特定工場等で、特定施設の種類ごとの数を変更する場合 | 変更に係わる工事の開始の日30日前まで |

|

特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合を除く |

|

4 |

|

1又は2の届出を行った特定施設の騒音の防止の方法を変更する場合 | 変更に係わる工事の開始の日30日前まで |

|

変更により特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合を除く |

|

5 |

|

届出を行った者の氏名、住所及び法人にあっては代表者の氏名又は工場・事業場の名称若しくは所在地の変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | 氏名又は名称の変更には、相続合併等による変更は含まれない | |

|

6 |

|

特定施設のすべての使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 更新は含まれない | |

|

7 |

|

届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受けたり借り受けた場合、又は相続、合併、分割があった場合 | 承継があった日から30日以内 | 前届出者の地位を承継相続、合併又は分割の場合は、届出された特定施設のすべてを承継するものに限る |

(注)

法とは騒音規制法をいい、条例とは広島県生活環境の保全等に関する条例をいいます。

2-2. 振動規制法に基づく届出

|

番号 |

届出書の名称 |

根拠規定 |

届出を必要とする場合 |

届出期間 |

添付書類 |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

1 |

特定施設設置届出書 | 法第6条第1項(様式第1) | 特定施設を設置しようとする場合(これまで特定施設が設置されていない工場・事業場に限る。) | 設置の工事開始の日の30日前まで |

|

|

|

2 |

特定施設使用届出書 | 法第7条第1項(様式第2) |

|

指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内 |

|

2.の場合その施設以外の特定施設を設置していないものに限る |

|

3 |

特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書 | 法第8条第1項(様式第3) | 1又は2の届出を行った特定工場等で、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加する場合 | 変更に係わる工事の開始の日30日前まで |

|

特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合を除く |

|

4 |

振動の防止の方法変更届出書 | 法第8条第1項(様式第4) | 1又は2の届出を行った特定施設の振動の防止の方法を変更する場合 | 変更に係わる工事の開始の日30日前まで |

|

変更により特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合を除く |

|

5 |

特定施設の使用の方法変更届出書 | 法第8条第1項(様式第3) | 1又は2の届出を行った特定施設の使用の方法を変更する際、使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下を伴う場合 | 変更に係わる工事の開始の日30日前まで |

|

既に届出されている施設の使用開始から終了までの時刻内での変更は除く |

|

6 |

氏名等変更届出書 | 法第10条(様式第6) | 届出を行った者の氏名、住所及び法人にあっては代表者の氏名又は工場・事業場の名称若しくは所在地の変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | 氏名又は名称の変更には、相続合併等による変更は含まれない | |

|

7 |

特定施設使用全廃届出書 | 法第10条(様式第7) | 特定施設のすべての使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 更新は含まれない | |

|

8 |

承継届出書 | 法第11条第3項(様式第8) | 届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受けたり借り受けた場合、又は相続、合併、分割があった場合 | 承継があった日から30日以内 | 前届出者の地位を承継 相続、合併又は分割の場合は、届出された特定施設のすべてを承継するものに限る |

(注)

法とは振動規制法をいいます。

2-3. 騒音・振動特定施設の解説

|

特定施設の名称 |

規模又は能力 |

用途 |

|---|---|---|

| [金属加工機械] 圧延機械 |

騒音(法):定格出力の合計が22.5KW以上のもの | 常温あるいは高温で、回転する2本のロールの間に金属を通過させて圧延し、板材・帯材等をつくる機械 |

|

[金属加工機械] |

騒音(法):すべての施設 | 円筒素材に穴あけを行い、これを圧延して管をつくる機械 |

| [金属加工機械] ベンディングマシン(ロール式のものに限る) |

騒音(法):定格出力の合計が3.75KW以上のもの | 金属材料曲げを行う機械の総称 |

| [金属加工機械] 液圧プレス(矯正プレスを除く) |

|

水又は油の液圧でプレスし、金属素材の成型など加工を行う機械 |

| [金属加工機械] 機械プレス |

|

被加工物を押圧する力を機械的に発生するプレス機の総称 |

| [金属加工機械] せん断機 |

|

一対のせん断刃が互いに閉じることによって、金属材料を切断する機械の総称 |

| [金属加工機械] 鍛造機 |

|

金属を加熱し、圧力を加えるか、たたいて成型する機械 |

| [金属加工機械] ワイヤーフォーミングマシン |

|

線材又は針金を加工してヘアーピン等の針金製品をつくる機械 |

| [金属加工機械] ブラスト(タンブラスト以外のものであって密閉式を除く) |

騒音(法):すべての施設 | 鉄片、砂等を鋳物等に向けて噴射し表面を掃除する機械 |

| [金属加工機械] タンブラー |

騒音(法):すべての施設 | 鋳物と多角形の鉄片とを胴体内で回転させ表面を清掃する機械 |

| [金属加工機械] 切断機 |

騒音(法):といしを用いるものに限る | 金属材料を高速回転する円板の刃に押しつけて切断する機械 |

| [金属加工機械] やすり目立機 |

|

刃の連続的な上下運動により、なめし鉄にやすり目を刻む機械 |

| [金属加工機械] 旋盤 |

騒音(条例):定格出力3.75KW以上のもの | 工作物を主軸とともに回転させ、往復台上にある刃物を前後左右に動かして切削する機械 |

| [金属加工機械] 型削盤 |

騒音(条例):定格出力3.75KW以上のもの | 小型工作物の平面を切削する機械(テーブルに工作物を取り付け刃物を往復させて切削を行う。) |

| [金属加工機械] 平削盤 |

騒音(条例):定格出力7.5KW以上のもの | 長大な平面を切削するのに用いる機械(水平に往復運動する台に工作物を固定し、台の往復ごとに運動方向に直角に刃を送って削る。) |

| [金属加工機械] 金属研磨機(移動式のものを除く) |

騒音(条例):すべての施設 | 砥石を工具刃先として、精密なもの若しくは硬い金属の加工をする機械 |

|

空気圧縮機 |

|

送風機と圧縮機は、原理構造は同じであるが、割合に風圧が低いものが送風機で、数気圧の圧力を発生するものが圧縮機である。(冷媒用コンプレッサーは除く) |

|

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 |

|

【破砕機】 【磨砕機】 【ふるい、分級機】 |

|

織機 |

|

繊維糸を織物として織り上げる機械 |

| [建設用資材 製造機械] コンクリートプラント(気泡コンクリートプラントを除く) |

騒音(法):混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの | コンクリートの材料を集合貯蔵し、所定配合量ずつ計量してコンクリートミキサーに投入混練してコンクリートを製造する設備 |

| [建設用資材 製造機械] アスファルトプラント |

騒音(法):混練機の混練重量が200Kg以上のもの | 機械作業で骨材を加熱乾燥し、それとアスファルト溶液等を混合してアスファルト合材を生産する設備 |

| [建設用資材 製造機械] コンクリートブロックマシン |

|

練り混ぜられたコンクリートを型枠に入れ、振動を加えて土木・建築用のブロックを造る機械 |

| [建設用資材 製造機械] コンクリート管製造機械 |

振動(法):定格出力の合計が10KW以上のもの | コンクリートを管又は柱状の型枠に流し込み、その型枠を長軸に沿って回転させ、その遠心力によって均質な柱及び管を造る機械 |

| [建設用資材 製造機械] コンクリート柱製造機械 |

振動(法):定格出力の合計が10KW以上のもの | コンクリートを管又は柱状の型枠に流し込み、その型枠を長軸に沿って回転させ、その遠心力によって均質な柱及び管を造る機械 |

|

穀物用製粉機 |

騒音(法):定格出力が7.5KW以上のもの | 小麦等を粉砕する機械 |

|

[木材加工機械] ドラムバーカー |

|

ドラムの中に原木を入れ、ドラムを回転させて樹皮を剥ぐ機械 |

| [木材加工機械] チッパー |

|

バーカーで皮むきした丸太をパルプ原料であるチップ(小削片)に切削する機械 |

| [木材加工機械] 砕木機 |

騒音(法):すべての施設 | 砂岩等の円筒形砥石を回転させ,皮むきした丸太を押し付けて製紙用の木材粉をつくる機械 |

| [木材加工機械] 帯のこ盤 |

|

エンドレスの帯状ののこを高速回転させ木材を切断する機械 |

| [木材加工機械] 丸のこ盤 |

|

丸のこを高速回転させて木材を切断する機械 |

| [木材加工機械] かんな盤 |

|

木材の凸凹の表面を平坦化する、塗装のため仕上げ面を得る等のために木材表面を削る機械 |

|

抄紙機 |

騒音(法):すべての施設 | パルプ液を紙にすき、乾燥させる機械で、長いロール状となった紙が製造される |

|

印刷機械(原動機を用いるものに限る) |

|

印刷版の表面にインキをつけ、版面の文字等を紙・布などに刷り写す機械 |

|

ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 |

振動(法):カレンダー機以外のもので定格出力が30KW以上のもの | 生ゴム、合成樹脂をロールで練りほぐし、そこへ加硫用の硫黄など種々の配合薬品を加え練りあげる機械 |

|

合成樹脂用射出成形機 |

|

加熱し溶けた合成樹脂を金型に噴出し成型を行う機械 |

|

鋳型造型機(ジョルト式のものに限る) |

|

鋳物砂を型に入れ振動・圧縮等で突き固め鋳型をつくる機械 |

|

ダイカストマシン |

騒音(条例):すべての施設 | アルミニウム、銅、亜鉛等及びそれらの合金を熔融したものを圧力によって金型に圧し込んで鋳造する機械 |

|

オシレートコンベア |

騒音(条例):すべての施設 | 未冷却鋳物を振動させながら運搬するコンベア |

|

電動発電機 |

騒音(条例):すべての施設 | 交流電動機に直流発電機を直結させて運転し、交流を直流に交換する整流装置(鋳物熔解の熱源として使用) |

- (注)1.

法とは、騒音規制法又は振動規制法をいい、条例とは広島県生活環境の保全等に関する条例をいいます。 - (注)2.

移動式の施設であっても常時同一場所に設置されているものは対象になります。 - (注)3.

馬力で表示された施設の定格出力への換算は、1馬力が0.746キロワットに相当するものとして扱ってください。 - (注)4.

重量トンで表示された施設のキロニュートンへの換算は、1重量トンが9.80665キロニュートンに相当するものとして扱ってください。 - (注)5.

引き起こす振動レベルが十分に小さい圧縮機として環境省から型式指定を受けた機器(低振動型圧縮機)は、振動規制法の規制対象外となります。型式指定の状況については以下のリンクをご確認ください。

2-4. 特定工場等における騒音の規制基準

(昭和61年市告示第96号、条例施行規則別表第11・昭和48年県告示第171号)

|

区域の区分 |

区域の範囲 |

許容限度 |

|---|---|---|

| 第1種区域 | 第1種低層住居専用地域及び 第2種低層住居専用地域 |

|

| 第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域、 第2種中高層住居専用地域、 第1種住居地域、第2種住居 地域及び準住居地域並びに用途地域の定めない地域 |

|

| 第3種区域 | 近隣商業地域、商業地域及び 準工業地域 |

|

| 第4種区域 | 工業地域及び工業専用地域 |

|

- (備考1)

時間の区分は、次のとおりです。- 昼間 午前8時から午後6時まで

- 朝 午前6時から午前8時まで

- 夕 午後6時から午後10時まで

- 夜間 午後10時から翌日の午前6時まで

- (備考2)

騒音規制法、広島県生活環境の保全等に関する条例における規制基準とは、特定工場等の敷地境界線上における騒音の大きさをいいます。 - (備考3)

( )内は、広島県生活環境の保全等に関する条例の規制基準を表します。

2-5. 特定工場等における振動の規制基準

(昭和61年市告示第97号)

|

区域の区分 |

区域の範囲 |

許容限度 |

|---|---|---|

| 第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、 第1種住居地域、第2種住居地域 及び準住居地域並びに用途地域の定めのない地域 |

|

| 第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |

|

- (備考1)

時間の区分は、次のとおりです。- 昼間 午前7時から午後7時まで

- 夜間 午後7時から翌日の午前7時まで

- (備考2)

振動規制法における規制基準とは、特定工場等の敷地境界線上における振動の大きさをいいます。

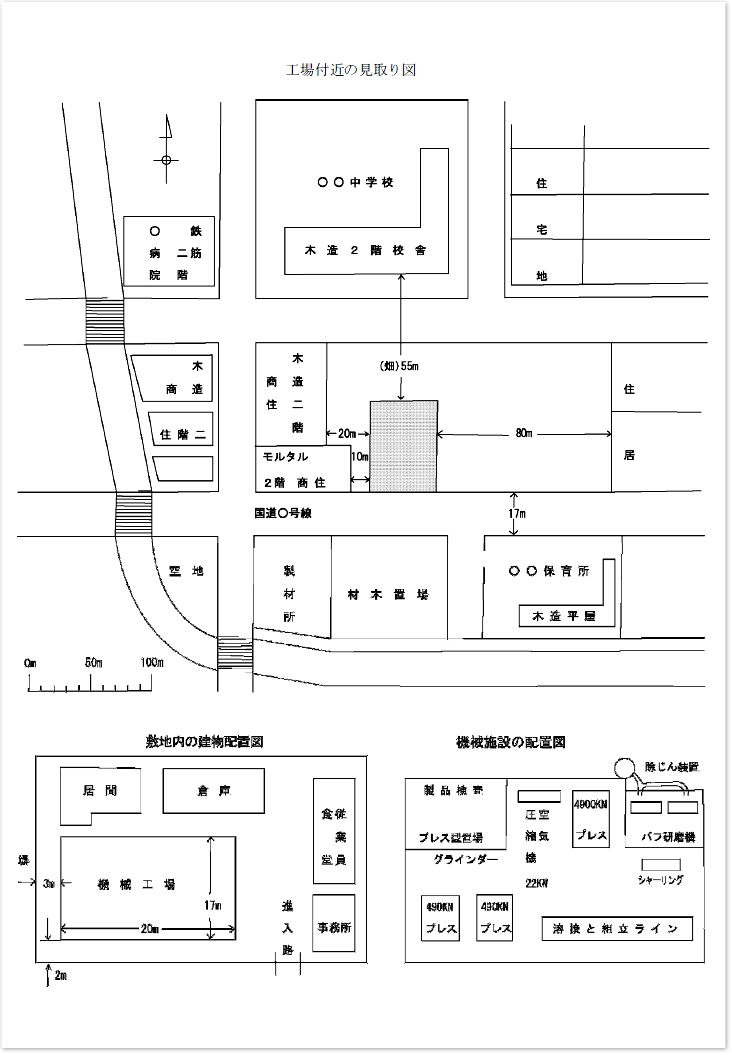

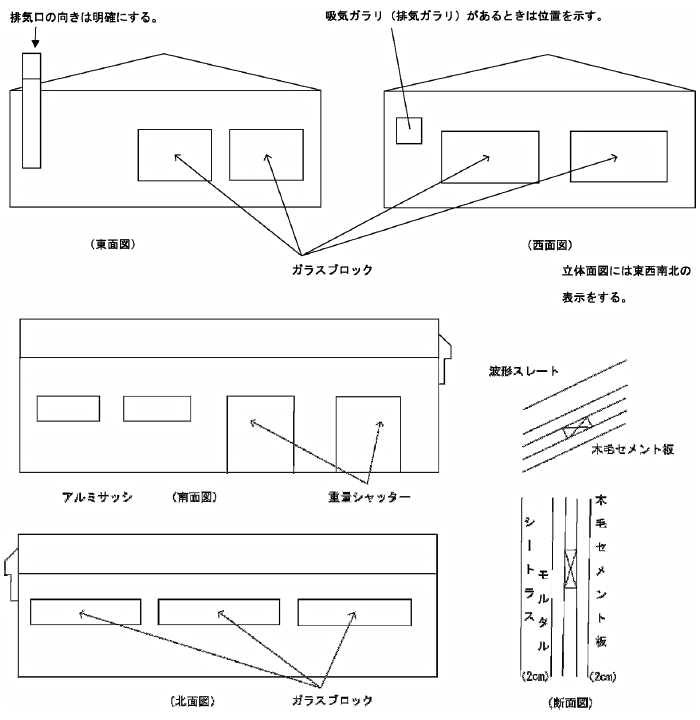

2-6. 届出書記載例(特定施設)

- (注)1.

東西南北の表示か記号を記入する。 - (注)2.

隣地の状況を明記する。 - (注)3.

敷地面積、建物面積等を記載する。 - (注)4.

屋外作業の有無を記載する。 - (注)5.

特定施設から敷地境界までの距離を記入する。

騒音の防止の方法

|

壁(外) |

壁(内) |

屋根(内) |

屋根(外) |

窓 |

扉 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

材質 |

シートラスモルタル | 木毛セメント板 | 木毛セメント板 | 波形スレート | アルミサッシ ガラス |

スチールシャッター(重量) |

|

厚さ |

2cm | 2cm | 2cm | 0.65cm | 0.5cm | 0.16cm |

|

|

材質:コンクリートブロック |

|---|---|

| 高さ | 1.8m |

| 厚さ | 10m |

以下

- 騒音の防止の方法の説明を箇条書で記載する。

- サイレンサー、吸音ダクト等については、形式メーカー、大きさ等を記入する。

- 製造工程を示し、騒音発生、防止のポイントを明確にする。

- 名称

- 騒音・振動防止の手引き

- 主管課

所在地 - 広島市環境局環境保全課

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

(〒730-8586)

電話:082-504-2187(直通)

ファクス:082-504-2229

3 特定建設作業のしおり

【騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業の実施の届出】

指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を行う場合は、作業開始日の7日前までに次の要領で届出をしてください。

なお、作業がその作業を開始した日に終了する場合は届出の必要はありません。

届出要領

- 届出義務者

建設工事の元請業者で、法人の場合はその代表者です。 - 届出期限

作業開始日の7日前(届出日及び作業開始日を除く7日前)までです。

例:4月9日(火曜日)が作業開始日となる場合には、4月1日(月曜日)までに届出が必要です。 - 届出書類

特定建設作業の種類ごとに、各2部ずつ提出してください。- 特定建設作業実施届出書

- 工事工程表(特定建設作業の工程を明示したもの)

- 付近見取り図

- 指定地域

- 騒音規制法:広島市内全域

- 振動規制法:工業専用地域を除く広島市内全域

- 届出先

広島市 環境局 環境保全課 大気騒音係(市役所本庁舎4階)

電話:082-504-2187

特定建設作業

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって騒音規制法及び振動規制法において政令で定めるものを特定建設作業といいます。

(1) 特定建設作業の種類

ア 騒音規制法

|

特定建設作業の種類 |

摘要 |

|

|---|---|---|

|

1 |

くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 | *もんけん、圧入式くい打くい抜機又はくい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。

*もんけんは、人力によるものに限る。 |

|

2 |

びょう打機を使用する作業 | |

|

3 |

さく岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。 |

|

4 |

空気圧縮機を使用する作業[さく岩機の動力として使用する作業を除く。] | 電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。 |

|

5 |

コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 | 混練機の混練容量(混練重量)がコンクリートプラントは0.45立方メートル以上、アスファルトプラントは200キログラム以上のものに限る。モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。 |

|

6 |

バックホウを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。 |

|

7 |

トラクターショベルを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。 |

|

8 |

ブルドーザーを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。 |

イ 振動規制法

|

特定建設作業の種類 |

摘要 |

|

|---|---|---|

|

1 |

くい打ち機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 | *もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜機作業を除く。

*もんけんは、人力によるものに限る。 |

|

2 |

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |

|

3 |

舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。 |

|

4 |

ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。 |

(2) 特定建設作業の規制に関する基準

|

敷地境界における大きさ |

作業時間 |

1日の作業時間長 |

作業期間 |

作業日 |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 騒音規制法 振動規制法に定める特定建設作業 |

騒音 85デシベル 振動 75デシベル |

午後7(10)時から翌日午前7(6)時まで行われないこと | 10(14)時間を超えないこと | 連続して6日を超えないこと | 日曜日その他の休日に行われないこと |

| 適用除外 | ------ | (1)(2)(3)(4) | (1)(2) | (1)(2) | (1)(2)(3)(4)(5) |

(注)1

指定地域のうち、工業地域内の学校、保育所、病院・入院施設、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地から80mを超えるところの作業時間及び1日の作業時間長は、( )内に示すとおりです。

(注)2

適用除外欄の各項は次のとおりです。

- (1) 災害その他非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合

- (2) 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合

- (3) 鉄道・軌道の正常な運行確保のため必要な場合

- (4) 道路法による占用許可(協議)又は道路交通法による使用許可(協議)に条件が付された場合

- (5) 変電所の変更工事で作業従事者の生命・身体の安全確保のため必要な場合

(3)改善勧告及び改善命令

特定建設作業による騒音又は振動が特定建設作業の規制に関する基準に適合せず、かつ、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときは、騒音又は、振動の防止の方法や作業時間の変更に関する改善勧告・命令がなされる場合があります。

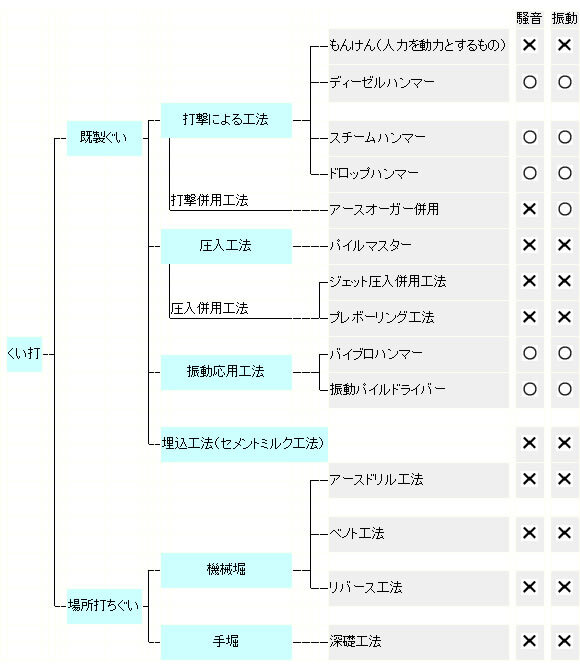

(4)参考例(くい打工法)

建設工事を行われる方へのお願い

- 工事の実施にあたっては、工事現場周辺の状況を十分把握して、低騒音・低振動型の建設機械や工法を採用してください。

- 周辺の住民と事業場の方々に工事の概要・公害防止対策などについて、事前に説明してください。

- 工事現場には、住民との窓口となる責任者の氏名・連絡先を表示するとともに、現場担当者は騒音・振動の発生状況等を監視し、状況に応じて自主測定を行ってください。また、苦情が発生した場合は、誠意をもって迅速に対応してください。

- 騒音・振動以外にも、公害対策に留意し、粉じんの飛散を防止するため、散水・覆い等を行い、廃材等の処理も適正に行ってください。

- 事故防止のために関係者以外の立ち入りができないような処置を行い、必要な場合は交通整理等の保安要員を配置してください。

- 解体等工事*1の受注者は、大気汚染防止法に基づき、石綿使用の有無について事前に調査をし、発注者へ調査結果を書面で説明*2するとともに、その結果等を解体等工事の場所へ掲示*2してください。

- *1 解体等工事とは、建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事のことです。

- *2 調査の結果、石綿の使用が無かった場合でも、その旨を書面で説明し、掲示する必要があります。

ダウンロード

本資料に関するお問い合わせ先

環境局 環境保全課 大気騒音係

電話:082-504-2187

ファクス:082-504-2229

メール: [email protected]

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境局環境保全課 大気騒音係

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話:082-504-2187(大気騒音係)

ファクス:082-504-2229

[email protected]